まちづくりと「地域アート」──「関係性の美学」の日本的文脈

自走するゾンビとオルタナティヴなプラットフォーム

- 星野太氏

この問題を考えるためには、ヨーロッパで「関係性の美学」がどう認知されているかということを踏まえておく必要があると思います。ちょうど最近、ポンピドゥ・センターで行なわれている大規模なマルセル・デュシャン展を見る機会がありました。そのときコレクション展も一緒に見てきたのですが、1980年代から今日までの現代美術の流れを紹介するフロアに「プロデューサーとしての芸術家──『トラフィック』の時代」というセクションがありました(ベンヤミンの「生産者としての作家」を踏まえたタイトルですが、この文脈では「生産者」よりも「プロデューサー」の方が適切でしょう)。そこではリレーショナル・アートについておおよそ次のような説明がなされていた。すなわち、ブリオーがキュレーションを手がけた「トラフィック」展では、かつての参加型芸術やギィ・ドゥボールの『スペクタクルの社会』の問題意識を継承するような新しいタイプの作品が取り上げられた。そこでは、コミュニケーションのためのプラットフォームの形成や作家間のコラボレーションが重視され、総じてこれらが「反商業主義」を志向している、といった内容の解説文が添えられていました。

具体的に言うとこういうことですね。1990年代は、ダミアン・ハーストを筆頭に、ロンドンのゴールドスミス・カレッジの出身者を中心とする「ヤング・ブリティッシュ・アーティスト(YBAs)」がサーチ・ギャラリーの支援を得て、商業的にきわめて大きな成功を収めた時代でした。彼らは形式的には絵画や彫刻をはじめとする保守的なメディウムを用いていたこともあり、マーケットで大きな成功を収めることができた。そうしたイギリスを中心とする商業主義的な傾向に対して、大陸ヨーロッパではプロセス、プラットフォーム、コラボレーションなどを重視するアーティストが少しずつ現われはじめた。そして、ブリオーが彼らを「関係性の美学」という言葉によってひとつにまとめあげたわけですね。これが、ヨーロッパにおける「リレーショナル・アート」のごく標準的な理解だと思います。つまり、「リレーショナル・アート」や「関係性の美学」という言葉は、それに先立つ商業的な芸術に対するある種のオルタナティヴとして出現した。それは1960年代から今日までの商業主義と反商業主義の交代運動をしるしづけるひとつのシーンとして、歴史化され相対化される段階にあると思います。こうして見ると、日本における「関係性の美学」をめぐる議論は、ヨーロッパに対して遅れているというより、すでに異なる文脈のもとにあると言ったほうがよいかもしれない。

藤田──1960年代以降のアートの価値座標として、プロセス、プラットフォーム、コラボレーションなどを重視する傾向があるとおっしゃいましたが、21世紀の現在の日本ではpixivやニコニコ動画、FacebookなどのSNSがそれを体現していると考えるとすると、そのことは、「商業性」そのものとして実現しているのが現実ではないかと思います。ありがちなことですが、かつては先鋭的で批判性を持っていたものが、大衆化・商業化してしまうとまったく違う意味を持ち始めるわけですよね。

かつて商業主義のカウンターとしてあった「関係性」への希求が、いまやマネタイズの手法として主流化し、大衆化している状況です。そこで「関係性の美学」の理論を使うと、むしろそれらを肯定してしまうことになる(それらを肯定すること自体は構いませんが、それは抵抗ではないしオルタナティヴではないということです)。

かつては批判性を持って輝いていた理念が、次の時代では意義を失ったものとして自走してしまう。ぼくはそれを「ゾンビ」化と呼んでいます。

星野──そうですね。「関係性の美学」という言葉が結果的に現状追認の道具として利用されていると理解せざるをえないような側面もある。ただ、Facebookにせよtwitterにせよ、たとえプラットフォームを作ることが大企業のマネタイズの手法になっているとしても、そうではないプラットフォーム、有り体に言えばオルタナティヴなプラットフォームをつくることの可能性はまだ残っているだろうとは思います。

藤田──おっしゃるとおりでしょうね。ある種の「プラットフォームをつくる」技術なり芸なりが、これから評価されるようになっていくのかもしれません。現状におけるSNSは、ユーザーが作成して投稿する、すなわち無償の労働の成果であるテクストを流通させるかわりに、ビッグ・データとして使ってさまざまなマーケティングなどに必要な知見を得るなどのことをしています。私たちは自発的に、際限のない無償労働をする主体として訓練され、SNSに、あるいは消費社会そのものに隷属させられているわけです。単純なプラットフォーム、コラボレーション、「関係性の美学」だけでは、カウンターにはなりません。そうであるからこそ、まだだれも思いついていない、既存の方法ではない、鮮やかなオルタナティヴを生み出さなければならない。

「関係性」という相関主義から「人間のいない世界」の実在論へ

編集──ポンピドゥ・センターというアート・ヒストリーが生産される場所で「関係性の美学」が歴史的に相対化されているという事実から考えると、アート・ワールドではその後どのようなエポックが綴られていくのでしょうか。星野──まず言えることは、確実に揺り戻しがあるだろうということです。現在の非物質化した芸術が市民権を得て一般的なものになり、今後も数多く作られていくだろうということは容易に想像できますが、やはりどこかの段階で物質的なものへの揺り戻しが起こってくるはずです。コンテンポラリーな作品に限ってみても、アート・マーケットを尺度として考えれば、非物質的な作品よりも物質的な作品のマーケットのほうが圧倒的に大きいわけですよね。他方、「関係性の美学」とそれに連なる動向は、「物質」を中心とするマーケットからこぼれていく作品を理念的に包摂するためのセーフティーネットのような側面がある。

特に第二次世界大戦後の美術の歴史は、商業的な作品と非商業的な作品のあいだを揺れ動いてきたという見方がありえると思います。以前、『近現代の芸術史 造形篇Ⅰ──欧米のモダニズムとその後の運動』(林洋子編、幻冬舎、2013)という京都造形芸術大学の教科書で書いたことがあるのですが(第15章「グローバル化するアート──地域・市場・国際展」)、グローバル・マーケットの拡大によって、コレクターが所有できるような作品はこれからますます増加していくと考えられる。そのような大規模なマーケットがすでに頭打ちになっている地域も少なくありませんが、中国や中東などの新興富裕層が新たにそのマーケットを支えつつある。他方、そもそもそうした商業主義とは折り合いのつかない作品が、助成金やアーティスト・イン・レジデンスといった異なるサーキットのなかで生み出されていくのだろうと思います。

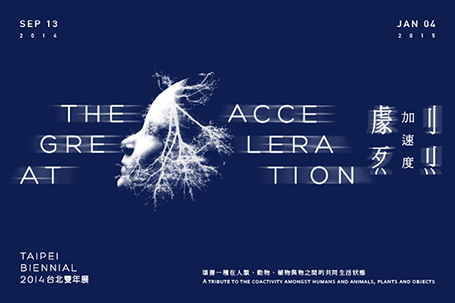

編集──「関係性の美学」とグローバル化するアート、新興国、国際展ということを考えた場合、現在行なわれている「台北ビエンナーレ」のキュレーターがニコラ・ブリオーであることに触れないといけません。テーマが「The Great Acceleration: Art in the Anthropocene」とあります。このテーマがそもそも新しい科学哲学を呼びかけるような内容であることに関心を持ちますが、「Art Review」の記事(http://artreview.com/features/aw_2014_ara_nicolas_bourriaud_taipei_biennial/)では、ブリオーがインタヴュアーにクァンタン・メイヤスーやグレアム・ハーマン、レヴィ・ブライアントの「思弁的実在論」「思弁的転回」を学んでいることに触れられ、「人間中心主義の『関係性の美学』からはずいぶん遠いところに関心が移ってきましたね」などと言われています。90年代からのアートの非物質化という流れのなかで、「関係性」を通過して、思弁的ではあるけれども「実在論」が美学、哲学的に問われているとすれば、それは単純な「物質性」への回帰とも違うのではないかと思うのですが、どのようなことを意味するのでしょうか。

- 「台北ビエンナーレ2014」

星野──思弁的実在論とは、単純に言ってしまえば人間存在を必ずしも前提としない実在論だと言ってよいと思います。メイヤスーが言うには、この宇宙にはわれわれ人間が誕生する以前の物質の痕跡が(当然のことながら)残っている。メイヤスーが挙げる例で言えば、ある種の放射性同位体などがそうです。人間が生まれる以前から存在していた放射性同位体がいまも痕跡として残っており、今後人間が絶滅したとしても、その痕跡はこの地球上から完全には消えていない可能性が高い。メイヤスーによれば、カント以来の哲学は、どこまで行っても「人間にとって」世界はどう存在しているかというモデルしか提示してこなかった。メイヤスーはこのようなカント以来の超越論哲学の伝統を「相関主義」という言葉で一括しています。この場合の「相関主義」とは、(世界の)存在と(人間の)思考の相関性を前提とする超越論的な立場ですね。しかし事実として、人間抜きにも世界は成立しているし、われわれはその「人間のいない世界」の実在について「思弁的に」考えることはできる。これが思弁的実在論の基本的な立場です。ブリオーが彼らの思想に注目する背景としては、「関係性の美学」で行なっていたような相互主観的な(きわめて人間的な)関係性の問題を、モノや無機物にまで拡張していこうという見通しがあるのでしょう。しかしなんというか、こういったことはアート・ワールドがよくやる哲学的思弁の密輸入であるとも言える(笑)。

- Steven Shaviro,

The Universe of Things:

On Speculative Realism,

Univ. of Minnesota Press, 2014.