「参加型アート」「アール・ブリュット」──コミュニケーションのためのアートと、これからの美術館のかたち

芸術祭やアート・イヴェントなどにおいて、さまざまなかたちで作品に参加する「参加型アート」が注目されています。また2000年代に入り、アール・ブリュットを専門に扱う美術館が日本の各地で開館しています。この2つの動向を「媒介」や「コミュニケーション」などをキーワードとして考えたいと思います。

コミュニティデザイナーとして近年は福祉分野とも関わりが深く、アール・ブリュット美術館《はじまりの美術館》(設計:竹原義二、2014)の開館にも携わっている山崎亮氏とアール・ブリュットの研究者として『アール・ブリュット アート 日本』の監修もされている、東京国立近代美術館キュレーター保坂健二朗氏に話を伺いました。

保坂健二朗──よろしくお願いします。日本の場合、現在のようなワークショップなどを用いて、いろいろな人がアートの現場に関わることが増えたのは2000年以降だと思います。2000年に、第1回目の越後妻有トリエンナーレ(以下、越後妻有)が開催されました。越後妻有では、総合ディレクターである北川フラムさんが、受付や作品制作を補助するボランティアとして、こへび隊というものを組織しました。それによって、多くの人にとってアートプロジェクトがこれまで観るものであったのに対して、関わるものへと変化した。世界的なアートイベントに一般の人が参加するということは大きな事件でした。また、関わる主体となったのも学生を中心に全国から集まった人々と地域住民であり、そこにもコミュニケーションが生まれていました。聞き知ったところでは、越後妻有では運営側が管理して仕事をあたえるのではなく、あちこちに散らばって行なわれているイベントや作品の設置場所どうしの連絡・交通網をこへび隊が半ば自発的に考案し、ネットワークを作っていたと言います。その方法が安定するまでは困難を極めたそうですが(笑)、一般の人が運営する責任感を持って関与し、自発的に組織をつくりあげたことが彼らにとっても、美術界にとっても重要な点です。しかしそこでは、私も含めて訪れた人にとって、アート作品を観たことよりもボランティアの姿や受付のおばちゃんと交わした会話のような、来場者とボランティア、住民のあいだの関係のほうが記憶に残るという状況が生まれていました。この点が、2001年に第1回が開催された横浜トリエンナーレとは違うところです。

越後妻有の成功を受けて全国各地へビエンナーレ、トリエンナーレが広がっていったと言ってよいわけですが、全国のどのイベントもボランティアを導入することで成り立っている部分があります。それは一方では経済的な理由も大きいのですが、とにかく芸術祭を開くことイコールボランティアを導入することという認識が一般化したわけです。

また、越後妻有も初期には著名なアーティストや建築家を呼んで大掛かりなインスタレーションをつくる、つまり見るための作品をつくるという性格が強かったと思いますが、自然と作品自体の質が変わっていったという流れがあります。それを象徴するのが、たとえば第2回でアトリエ・ワンが発表した《ホワイトリムジン屋台》ですね。正直に言うと、私はあの作品の良さを最初に見た時には理解できていませんでした。要するにオブジェクトレベルで見ると、荒唐無稽な長い屋台をつくっている、という印象しか抱けないからです。でも、違ったんですね。《ホワイトリムジン屋台》の本質はその機能によって生み出される場にあるということを、しばらくして、ようやく理解できました。キュレーターとして反省していますが、ともあれアトリエ・ワンに続くようにして、その後も何組も、新しいタイプの建築家が越後妻有をはじめとするアートイベントに参加していったということが、日本における展覧会やアートそのもののあり方が変わったことを示す象徴的な事例ではないでしょうか。

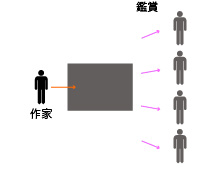

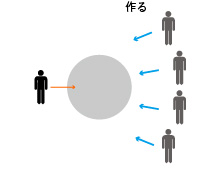

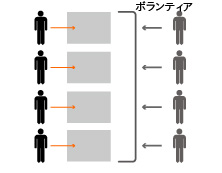

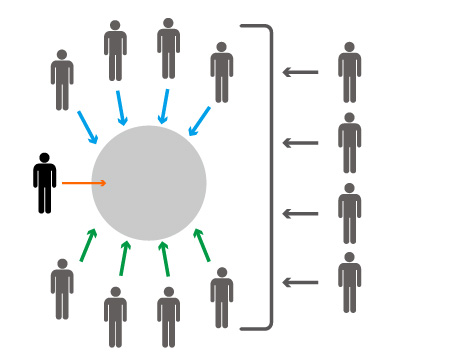

山崎──いまの状況を整理しますと、これまでの作品はアーティストがすべて一人で完成させていて、一般の人は観客としてみるものでした[fig.1]。そこから生まれた参加型アートにも実は2種類あって作品制作自体に参加するタイプ[fig.2]と、こへび隊のように、アーティストが作品を制作する仕組み・環境づくりをボランティアとして参画するタイプ[fig.3]の2種類があるということでしょうか。

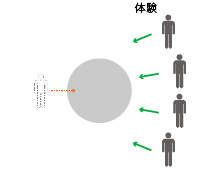

保坂──制作過程についてはその2種類に大別できそうですね。さらに、完成後の参加型として一般の来場者が作品に参加するという第3のタイプもあります[fig.4]。

山崎──なるほど、一口に「参加型」アートとはいっても、「共同制作型」「参画型」「体験型」があるということですね。日本で開かれている芸術祭の多くは[fig.5]のように、作品を作る過程で参加した人、さらに完成した作品を体験した人、そしてそれらの仕組みを支える人、こうした人々が複雑に関係しながら成立している。

それに対して危惧を抱きつつも、現に起きている変化を全否定するのも発展性がないですし、参加型アートの興隆をどう捉えればよいか、ということを一部のキュレーターは考えているところです。あいにく私は参加できませんでしたが、つい先日も非公式にキュレーターが集まって、参加型アートや芸術祭についての話し合いが行なわれていました。

おそらく山崎さんは、参加型アートが生み出す場の求心力が強ければ、完成した作品自体の強度は弱くても良い、という立場ではないかと思います。私はどちらかといえば作品に関わった人がいなくなった段階でも普遍的な価値を持っているべきとする従来の美術の考え方に賛同する部分もありますので、その意味では私たちは対立軸上にいるのかもしれませんね。

山崎──おっしゃったとおり、私は参加型アートが生み出す場にシンパシーを感じます。たしかに、従来的な制作方法でアーティストが個人的に作りあげた密度の高い作品は、訪れた人々に何らかのインパクトを与えます。ただ、強い影響をうけるのは訪れたすべての人というよりはあるリテラシーを持った一部の人だけで、その他の人はよくわからないまま、なんとなくの印象を持ち帰ることになってしまう。一方参加型アートの場合は、アーティストと一緒にものをつくることで参加者が持ち帰る感動は従来的な作品よりも大きい。それは、アーティストと直接関わりながら、自らが主体となることができるからです。一般の人がそれを望むからだけではなく、より多くの人に強い衝撃をあたえることを追求したアーティストが、戦略的に後者の方法をとっているとも考えられます。しかし、参加型の弱い部分は、参加者や時期が限られているので、多くの人に直接インパクトをあたえられないところです。参加できなかった人はその痕跡をみるしかない。その意味では、従来のアーティストが一人で制作した作品のほうがいろんな人の目に触れることになります。限られたサークルの中で強い感動を少数の人に提供するか、あるいは多くの人に作品を鑑賞してもらうことでなんらかの小さな感動を生みだすことに希望を持つか、この二者の勝負になっているのかもしれません。

保坂──あえてシンプルな言い方をしてみますと、参加型アートには最近の作家の「嫌われたくない」「受け入れられたい」「つながりたい」という潜在的な心理が働いているようにも思います。それは作家に限らない傾向だとも言えますが、ともあれ、従来の作品をつくる方法では、まったく無視されたり、批判されたりする可能性も高い。参加型アートは最初から他者を巻き込む分、批判や無視は相当回避できます。もし、批判を回避するためにそうした方法をとっているとすれば、それはあまり良いスタンスではないと思うんですが、一方で、作家のスタンスになって考えみると、それは生き延びる術としてやっているのであって嫌われたら終わりなんだ、という心理的なプレッシャーを持つのも当然といえば当然です。批判はできません。

同じことは建築分野でもいえるかもしれませんね。作家主義、作品主義的な建築は権威主義的、閉鎖的だと批判を浴びやすい。特に最近はそうだと思います。一方でワークショップや住民参加型の提案は、そうした批判を回避することができます。

山崎──それはあるでしょうね。そして作品単体で勝負するとなると、アーティスト本人が不在なわけですから、批判を恐れずに強いメッセージを発した作品を作ることが重要になりますが、「参加型」の場合は、作品自体にそれほど強いメッセージ性がなくともアーティスト本人と参加者という関係性のなかで強い印象を残すことが可能です。

ではなぜこれまでの作品重視のアーティストたちは批判を恐れずに強いメッセージを発することができたのでしょうか。私は直接鑑賞者と顔を合わさないからという理由もあると思っています。キュレーターがあいだに入り、美術館の中で展示するので、過激な作品を発表しても、それを観て怒りに震えた人に糾弾されることはめったにない。あったとしても自分の耳には入りづらいし、アート分野だけの議論でおさまっていました。ところがウェブ2.0以降、インターネット上のコミュニケーションが双方向になったことで、批評家ではない一般の人の意見がアーティストの耳に直接入るという状況が生まれました。そうしたなかで、従来と同じように批判を怖れずに強いメッセージを発することが困難になっているような気がします。

「参加型」の場合は直接顔を合わせるので、参加者の反応がダイレクトに伝わるし、エッジーなことをしなくてもアーティストの意図を直接伝えることができますよね。

保坂──キュレーターの役割も変化しています。いまおっしゃったように、従来はキュレーターが展示する場を作ることから始まり、解説を書いたり、批判が出た場合にはアーティストを守ったりする必要がありました。しかし参加型アートでは、アーティスト本人がキュレーショナルな感覚を持って場を作ることも多く、そうした場合にはキュレーターはサポートにまわったり、そもそも必要でない場合もあります。自分の仕事が危うくなるために、どうしてもオブジェクトとしての作品を重視するアートを擁護したくなってしまうところも正直あるかもしれません。もちろん、それもある世代までで、私よりも下の世代になるとキュレーターという職業よりも、方向性を決めるという意味でのディレクターやプロデューサー、ファシリテーターという肩書で活動する人も多く出てきていて、そうした活動の中では、当然、参加型アートが重要な役割を果たすようになっています。

一方、今日のテーマのひとつであるアール・ブリュットの場合は、「作家型」、「参加型」とも異なった図式になりますね。日本のアール・ブリュットの作家は、知的障がい者であることが多く、作品が完成した時点で、作家は自分がつくったものへの興味を失い、作品と作家の関係が切れてしまうことが多いのです。その場合、作品を世に出すのは作家ではない第三者ということになります。興味深いのは、それが必ずしもキュレーターやギャラリストではなく、作家の周りにいる一般市民であるケースが多い点です。私は作家と鑑賞者のあいだに一般市民が介入する傾向があるところに日本のアール・ブリュットの大きな特徴があると見ています。

作品を世に出すだけではなく、《みずのき美術館》(設計:乾久美子、2012)や《はじまりの美術館》(設計:竹原義二、2014)がそうであるように、美術館を運営しているのも福祉事業に関わる人たちです。アートを専門に勉強したわけではない人たちが美術館を運営するという、前世紀の日本ではあまり考えられなかったことが今起きています。こうした第三者の関わり方も、美術館─参加型アート─アール・ブリュットをつなげて考えるうえで重要な点ではないでしょうか。

コミュニティデザイナーとして近年は福祉分野とも関わりが深く、アール・ブリュット美術館《はじまりの美術館》(設計:竹原義二、2014)の開館にも携わっている山崎亮氏とアール・ブリュットの研究者として『アール・ブリュット アート 日本』の監修もされている、東京国立近代美術館キュレーター保坂健二朗氏に話を伺いました。

- 保坂健二朗氏(左)、山崎亮氏(右)

3つの「参加」のかたち

山崎亮──今日はよろしくお願いします。参加型アートは、一般の人が作品制作に参加し、コミュニケーションを生む場を提供するという点から、私の専門であるコミュニティデザインと深く関係しています。そして「アーティスト」ではないその他の人たちがアートに参加するという意味では、参加型アートも、アール・ブリュットと特性をあわせもっていると考えることもできますよね。この対談からアートを含めたさまざまな分野において、そうした参加型が主流になってきている理由を探ることができればと思っています。今の時代、アートだけではなく、いろいろな分野で参加型という形態が出てきています。たとえばAKB48なんかは、マーケティング分野における参加型ですし、ほかにも経済・福祉・社会教育といった各分野で同時多発的に出てきています。アート分野では、ここ15年ほどで参加型のアートが増えてきたという印象を持っていますが、正確にはいつごろはじまったのでしょうか。保坂健二朗──よろしくお願いします。日本の場合、現在のようなワークショップなどを用いて、いろいろな人がアートの現場に関わることが増えたのは2000年以降だと思います。2000年に、第1回目の越後妻有トリエンナーレ(以下、越後妻有)が開催されました。越後妻有では、総合ディレクターである北川フラムさんが、受付や作品制作を補助するボランティアとして、こへび隊というものを組織しました。それによって、多くの人にとってアートプロジェクトがこれまで観るものであったのに対して、関わるものへと変化した。世界的なアートイベントに一般の人が参加するということは大きな事件でした。また、関わる主体となったのも学生を中心に全国から集まった人々と地域住民であり、そこにもコミュニケーションが生まれていました。聞き知ったところでは、越後妻有では運営側が管理して仕事をあたえるのではなく、あちこちに散らばって行なわれているイベントや作品の設置場所どうしの連絡・交通網をこへび隊が半ば自発的に考案し、ネットワークを作っていたと言います。その方法が安定するまでは困難を極めたそうですが(笑)、一般の人が運営する責任感を持って関与し、自発的に組織をつくりあげたことが彼らにとっても、美術界にとっても重要な点です。しかしそこでは、私も含めて訪れた人にとって、アート作品を観たことよりもボランティアの姿や受付のおばちゃんと交わした会話のような、来場者とボランティア、住民のあいだの関係のほうが記憶に残るという状況が生まれていました。この点が、2001年に第1回が開催された横浜トリエンナーレとは違うところです。

越後妻有の成功を受けて全国各地へビエンナーレ、トリエンナーレが広がっていったと言ってよいわけですが、全国のどのイベントもボランティアを導入することで成り立っている部分があります。それは一方では経済的な理由も大きいのですが、とにかく芸術祭を開くことイコールボランティアを導入することという認識が一般化したわけです。

また、越後妻有も初期には著名なアーティストや建築家を呼んで大掛かりなインスタレーションをつくる、つまり見るための作品をつくるという性格が強かったと思いますが、自然と作品自体の質が変わっていったという流れがあります。それを象徴するのが、たとえば第2回でアトリエ・ワンが発表した《ホワイトリムジン屋台》ですね。正直に言うと、私はあの作品の良さを最初に見た時には理解できていませんでした。要するにオブジェクトレベルで見ると、荒唐無稽な長い屋台をつくっている、という印象しか抱けないからです。でも、違ったんですね。《ホワイトリムジン屋台》の本質はその機能によって生み出される場にあるということを、しばらくして、ようやく理解できました。キュレーターとして反省していますが、ともあれアトリエ・ワンに続くようにして、その後も何組も、新しいタイプの建築家が越後妻有をはじめとするアートイベントに参加していったということが、日本における展覧会やアートそのもののあり方が変わったことを示す象徴的な事例ではないでしょうか。

山崎──いまの状況を整理しますと、これまでの作品はアーティストがすべて一人で完成させていて、一般の人は観客としてみるものでした[fig.1]。そこから生まれた参加型アートにも実は2種類あって作品制作自体に参加するタイプ[fig.2]と、こへび隊のように、アーティストが作品を制作する仕組み・環境づくりをボランティアとして参画するタイプ[fig.3]の2種類があるということでしょうか。

-

- fig.1、fig.2

保坂──制作過程についてはその2種類に大別できそうですね。さらに、完成後の参加型として一般の来場者が作品に参加するという第3のタイプもあります[fig.4]。

-

- fig.3、fig.4

山崎──なるほど、一口に「参加型」アートとはいっても、「共同制作型」「参画型」「体験型」があるということですね。日本で開かれている芸術祭の多くは[fig.5]のように、作品を作る過程で参加した人、さらに完成した作品を体験した人、そしてそれらの仕組みを支える人、こうした人々が複雑に関係しながら成立している。

- fig.5

参加型アートの魅力はどこにあるのか

保坂──一般的に参加型アートと言う場合、「体験型」のアートにフィーチャーすることが多いんですが、おそらく参加型アートが流行している理由を考える際に「体験型」だけを取り上げるだけでは充分ではありません。そうではなく、アートイベントや創作の現場に関わる「共同制作型」と「参画型」のあり方が多くの人の関心を呼んでいる。芸術祭の来場者にとって、完成した作品そのもののクオリティは等閑視されていて、受付のおばちゃんとの交流で十分楽しめる環境ができあがっている。作品それ自体は大したことなくてもいい。このことは私のような美術館という組織に属しながら展覧会を企画するキュレーター側からすれば、困った事態でもあります。少なくとも私はそうです。端的にいえば、日本で参加型アートを賞賛していくと自分たちの職業的骨格が崩されかねないので、結構ナイーブな問題なんです。アートを楽しむ人たちの関心が、作品ではなく、その周辺の関わりだけに根づいてしまとすれば、美術館に赴いて、「作品を鑑賞する」理由などなくなってしまうわけですから。それに対して危惧を抱きつつも、現に起きている変化を全否定するのも発展性がないですし、参加型アートの興隆をどう捉えればよいか、ということを一部のキュレーターは考えているところです。あいにく私は参加できませんでしたが、つい先日も非公式にキュレーターが集まって、参加型アートや芸術祭についての話し合いが行なわれていました。

おそらく山崎さんは、参加型アートが生み出す場の求心力が強ければ、完成した作品自体の強度は弱くても良い、という立場ではないかと思います。私はどちらかといえば作品に関わった人がいなくなった段階でも普遍的な価値を持っているべきとする従来の美術の考え方に賛同する部分もありますので、その意味では私たちは対立軸上にいるのかもしれませんね。

山崎──おっしゃったとおり、私は参加型アートが生み出す場にシンパシーを感じます。たしかに、従来的な制作方法でアーティストが個人的に作りあげた密度の高い作品は、訪れた人々に何らかのインパクトを与えます。ただ、強い影響をうけるのは訪れたすべての人というよりはあるリテラシーを持った一部の人だけで、その他の人はよくわからないまま、なんとなくの印象を持ち帰ることになってしまう。一方参加型アートの場合は、アーティストと一緒にものをつくることで参加者が持ち帰る感動は従来的な作品よりも大きい。それは、アーティストと直接関わりながら、自らが主体となることができるからです。一般の人がそれを望むからだけではなく、より多くの人に強い衝撃をあたえることを追求したアーティストが、戦略的に後者の方法をとっているとも考えられます。しかし、参加型の弱い部分は、参加者や時期が限られているので、多くの人に直接インパクトをあたえられないところです。参加できなかった人はその痕跡をみるしかない。その意味では、従来のアーティストが一人で制作した作品のほうがいろんな人の目に触れることになります。限られたサークルの中で強い感動を少数の人に提供するか、あるいは多くの人に作品を鑑賞してもらうことでなんらかの小さな感動を生みだすことに希望を持つか、この二者の勝負になっているのかもしれません。

保坂──あえてシンプルな言い方をしてみますと、参加型アートには最近の作家の「嫌われたくない」「受け入れられたい」「つながりたい」という潜在的な心理が働いているようにも思います。それは作家に限らない傾向だとも言えますが、ともあれ、従来の作品をつくる方法では、まったく無視されたり、批判されたりする可能性も高い。参加型アートは最初から他者を巻き込む分、批判や無視は相当回避できます。もし、批判を回避するためにそうした方法をとっているとすれば、それはあまり良いスタンスではないと思うんですが、一方で、作家のスタンスになって考えみると、それは生き延びる術としてやっているのであって嫌われたら終わりなんだ、という心理的なプレッシャーを持つのも当然といえば当然です。批判はできません。

同じことは建築分野でもいえるかもしれませんね。作家主義、作品主義的な建築は権威主義的、閉鎖的だと批判を浴びやすい。特に最近はそうだと思います。一方でワークショップや住民参加型の提案は、そうした批判を回避することができます。

山崎──それはあるでしょうね。そして作品単体で勝負するとなると、アーティスト本人が不在なわけですから、批判を恐れずに強いメッセージを発した作品を作ることが重要になりますが、「参加型」の場合は、作品自体にそれほど強いメッセージ性がなくともアーティスト本人と参加者という関係性のなかで強い印象を残すことが可能です。

ではなぜこれまでの作品重視のアーティストたちは批判を恐れずに強いメッセージを発することができたのでしょうか。私は直接鑑賞者と顔を合わさないからという理由もあると思っています。キュレーターがあいだに入り、美術館の中で展示するので、過激な作品を発表しても、それを観て怒りに震えた人に糾弾されることはめったにない。あったとしても自分の耳には入りづらいし、アート分野だけの議論でおさまっていました。ところがウェブ2.0以降、インターネット上のコミュニケーションが双方向になったことで、批評家ではない一般の人の意見がアーティストの耳に直接入るという状況が生まれました。そうしたなかで、従来と同じように批判を怖れずに強いメッセージを発することが困難になっているような気がします。

「参加型」の場合は直接顔を合わせるので、参加者の反応がダイレクトに伝わるし、エッジーなことをしなくてもアーティストの意図を直接伝えることができますよね。

保坂──キュレーターの役割も変化しています。いまおっしゃったように、従来はキュレーターが展示する場を作ることから始まり、解説を書いたり、批判が出た場合にはアーティストを守ったりする必要がありました。しかし参加型アートでは、アーティスト本人がキュレーショナルな感覚を持って場を作ることも多く、そうした場合にはキュレーターはサポートにまわったり、そもそも必要でない場合もあります。自分の仕事が危うくなるために、どうしてもオブジェクトとしての作品を重視するアートを擁護したくなってしまうところも正直あるかもしれません。もちろん、それもある世代までで、私よりも下の世代になるとキュレーターという職業よりも、方向性を決めるという意味でのディレクターやプロデューサー、ファシリテーターという肩書で活動する人も多く出てきていて、そうした活動の中では、当然、参加型アートが重要な役割を果たすようになっています。

一方、今日のテーマのひとつであるアール・ブリュットの場合は、「作家型」、「参加型」とも異なった図式になりますね。日本のアール・ブリュットの作家は、知的障がい者であることが多く、作品が完成した時点で、作家は自分がつくったものへの興味を失い、作品と作家の関係が切れてしまうことが多いのです。その場合、作品を世に出すのは作家ではない第三者ということになります。興味深いのは、それが必ずしもキュレーターやギャラリストではなく、作家の周りにいる一般市民であるケースが多い点です。私は作家と鑑賞者のあいだに一般市民が介入する傾向があるところに日本のアール・ブリュットの大きな特徴があると見ています。

作品を世に出すだけではなく、《みずのき美術館》(設計:乾久美子、2012)や《はじまりの美術館》(設計:竹原義二、2014)がそうであるように、美術館を運営しているのも福祉事業に関わる人たちです。アートを専門に勉強したわけではない人たちが美術館を運営するという、前世紀の日本ではあまり考えられなかったことが今起きています。こうした第三者の関わり方も、美術館─参加型アート─アール・ブリュットをつなげて考えるうえで重要な点ではないでしょうか。