すまいづくりからまちづくりへ──団地の今昔

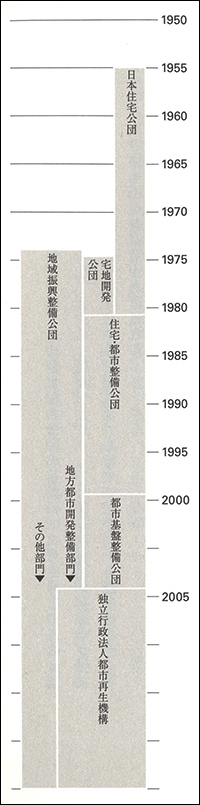

本日お越しいただいた木下庸子さんは、《東雲キャナルコートCODAN》(2003〜2005)をはじめ集合住宅の設計を数々手がけてこられました。2014年春に出版された『いえ 団地 まち──公団住宅設計計画史』(木下庸子+植田実編著、ラトルズ、2014)では、膨大な資料と緻密なフィールドワークをもとに、配置計画の観点から団地の歴史を編み直し、団地の周辺環境がいかに優れているか、そして現在では「すまいづくり」の役目を果たし、都市環境を考える「まちづくり」へとシフトしていることを明らかにしておられます。そして、馬場正尊さんは、「団地R不動産」(www.realdanchiestate.jp)や、《観月橋(かんげつきょう)団地再生プロジェクト》などを通して団地のストックフローについての実践的な事業──まちの再生につながる団地リノベーションから賃貸情報の紹介まで──を手がけています。現在の全国空き家数が820万戸、住宅総数の13.5%を占め、2003年のペース(約120万戸)で新築を建て続けた場合、2040年には空き家率が43%になるという予測もあるなか、日本住宅公団(1955〜81)→住宅・都市整備公団(1981〜99)→都市基盤整備公団(1999〜2004)→都市再生機構(UR、2004〜)が担ってきた役割、そしてURが管理する約77万戸といわれる賃貸住宅をストックとして有効活用する方法とその意味についてお二人に語っていただきました。

ちょうどその頃、団地マニアと称される人たちがメディアに出はじめ、関心が広がっている実感もありましたので、私が見てきた特徴的な団地をセレクトしてポケットサイズの団地案内としてまとめることができないか、というところから本の企画は始まりました。団地は、設計者の私の目線で見てみると特に配置計画がとてもおもしろいのです。2LDK、3DKといったパターンがいわゆる標準設計で決まっていましたから、内部の計画は当時はあまりできなかったのですが、その代わりに、配置に関しては団地のコンセプトそのものを体現するようなさまざまな工夫が施されています。そうした特筆すべき数々の工夫を記録し、紹介することで、団地に関心を持っている人が、違った観点から団地を見ることができるような本をつくりたかったんです。

一方私は、URに招かれ在籍したのはいいけれど、内部で行なわれる団地の今後の景観形成を議論する会議──私の年代は男女雇用機会均等法施行以前なので、会議の出席者は私以外は全員男性というようなことがよくありました──などでは、「公団言語」とでも言うような、団地にまつわる非常に高度な計画用語が飛び交うのですが、外部から来た私には彼らが話すその言葉が理解できないことがままありました。わからなかった言葉は、会議が終わって内部の人に教えてもらうのですが、この本の読者のためには、巻末に「キーワード」と称して公団用語を集め解説した頁をつくりました。

ずいぶんと長く時間がかかったのですが、ようやく世に送り出すことができました。まとめるにあたって協力していただいたキーパーソンである井関和朗さんや藤沢毅さん、植田さんと4人で行なった座談会も収録しています。

最初は住まいづくりのリーダーとしてスタートしたわけですが、徐々に民間のディベロッパーがその役目を担うようになりました。公団の団地は、英訳すればパブリック・ハウジング(public housing)やウェルフェア・ハウジング(welfare housing)ですが、欧米のそうしたシステムとは、「低所得者向けの住まい」というニュアンスはない点において異なります。特にバブル期にはブランド化するなど、民間と比較して値段が安いということもあまりなくなりました。そんななか、『いえ 団地 まち』でセレクトした55の団地は私の主観で選んだせいか、バブル期の団地が見事に抜け落ちていると当時URにおられた井関和朗さんに言われました(『いえ 団地 まち』「団地設計の現場から」Appendix 10)。意図したわけではなく、配置計画の面白さを優先していたらこうなっていたのですが......(笑)。

馬場正尊──バブル期の団地を意図せず避けてしまうその感覚はとてもよくわかります(笑)。

木下──この本についてもう少し補足しますと、55の団地を選んだあと、本の構成についてもさまざまに工夫しています。「第1章 風景としての集合住宅団地」は、植田実さんに書いていただきました。一緒に見学した団地について植田さんにグループ化していただきながら情緒的に綴っていただいているのですが、ここで挙げられた個々の団地が、私がセレクトした団地の解説部分にリンクしています。団地を訪れた印象をていねいに綴られた植田さんの文章に対して、私の執筆部分はURが保管している初期公団メンバーが熱く語った資料などをもとにして書いた解説文なので、お互いの文章がうまくつながったと思います。

55の団地をどのように並べるかもさんざん考えて、目次には50音順のリストも用意していますが、それだけでは団地の名前を知らないと調べることができないので、本文は大きさ(=住戸数)順に並べました。《高島平団地》(1972)が最初(=最大)で、最後(=最少)は《シティーコート山下公園》(2004)になっています。本当はポケットサイズにまとめて簡単に持ち運べるようにしたかったのですが、内容が増えてしまって、お弁当箱サイズになりました(笑)。これでまとめきれていない部分も多々あるのですが、あくまでも団地の専門家ではなく外部の設計者の目線として、感性に訴えかけられた団地の開発の経緯や意図をまとめたものとして作った一冊です。

馬場──有益な資料がたくさんつまっていて、とても参考になります。このタイミングでこの本が出版されたことはほんとうに素晴らしいことですね。

木下──まだまだ入れたいものもたくさんあったのですが、入門編として読んでいただければよいかなと思います。

私がURにいた頃、「馬場さんに団地のリノベーションに関わってもらうべきではないか」と思っていたのですが、URと関わりはじめたのはいつ頃からでしょうか。

馬場──私がURと仕事をし始めたのは《観月橋団地再生計画》(www.realdanchiestate.jp/?page_id=97、www.open-a.co.jp/portfolio.php?p=2986、京都市、2012)からで、そのあと「団地R不動産」(www.realdanchiestate.jp/)を立ち上げました。

木下──そうだったんですね。私がURに通っていた2005年にちょうど《ひばりヶ丘団地》のスターハウスで、床を抜いて吹き抜けを作る実験が行なわれていました(ひばりが丘団地 ストック再生実証実験(www.ur-net.go.jp/rd/rn1/technical/pdf/15.pdf、www.ur-net.go.jp/rd/rn1/index.html)。私はそれにすっかり感動して、どんどんやるべきだと思ったのですが、制度的な問題などがあってなかなか進んでいませんでしたので、リノベーションの可能性を馬場さんに開いてもらえれば、とURの方と話していたのです。馬場さんも『都市をリノベーション』で指摘されていますが、日本の場合制度で縛られてしまい、さまざまなプロジェクトを進めるうえでの不自由さにつながっています。初期の公団メンバーは、制度が先にあるのではなく、計画の後に制度がついてくるものだという話をしていますが、いまは社会の実態のほうが先に進んでしまっても、制度がなかなか追いついていません。

私の在籍後の2007年以降は、URはずいぶんリノベーションに取り組んでいる印象があったので、馬場さんは2012年よりもっと以前からURと関わっていらっしゃったのかと思っていました。いや、関わられるべきでしたね(笑)。

馬場──いろいろと気にかけていただいてありがとうございます。

木下──いえいえ、じつは「東京R不動産」(www.r-headline.jp/?r=b_trf)で紹介されている物件に短期間ですが住んでいたこともあるんです。

僕がURのリノベーション・プロジェクトに設計者、計画者として参加してから、まだ3〜4年ほどなのです。初めは現場の方たちとの関わりが深かったのですが、しばらくすると上の世代の方たちと話す機会が増えてくる。上の世代の方たちのお話がとてもおもしろくて、熱い想いをもって設計をされていたことがよくわかりました。また、「団地R不動産」などの活動を通じて全国の団地を見ていたこともあって、当時の設計者の方たちが例えばル・コルビュジエの影響などを受け、こだわりをもって設計されていたことなどを垣間見ることができました。

木下──そうですね。それぞれの団地からさまざまな影響が見えてきます。

馬場──それまでは私も団地といえば均質な住宅供給の権化であり、ただ同じものがたくさんつくられていたのだとばかり思っていたんです。たしかに間取りに関しては、時代ごとの変化はあるものの、同時代につくられたものであれば、同じものが供給されています。しかし詳しく見ていくと、外構や配置などにそれぞれの設計者たちの大胆な工夫が見て取れて、個々の建物の設計にまつわる物語が生々しく存在していることを知りました。公団のなかの名もなき設計者たちが思いを込めて作っていることをどうやって伝えていくべきかを考えてみたのですが、公団設計は「R不動産」のHPで書くには専門的すぎる話題なのですね。設計者の方々から聞かせていただいたいろいろなエピソードにはものすごく感激していたのですが、『いえ 団地 まち』では、個々の団地の事例が設計者ならではの視点で記述され、これだけのヴォリュームで書籍化されている。

木下──設計者の視点に留めさせていただいた側面があります。研究者の方であればまた別の見方や掘り下げ方があるのだろうと思います。

私がURの都市デザインチームに所属していた2005年から2007年のあいだには、もっとリノベーションをするべきだという想いでいたのですが、なかなか社会にアピールできなかったんです。例えば、《清瀬旭が丘団地》のリニューアル実験モデル住戸(東京都清瀬市、2007)ではほんとうにきれいな、私も借りたいと思うほどのユニットに仕上がったのですが、既存の制度では貸すことができないという事情があり、内部実験の域を抜けられなかった。それでも、私のような外部の人間がさまざまな意見を言ってきたことが少しずつ実り始めたのか、現在ではあの頃から状況はよい方向に変わってきていると感じています。

馬場──じつはリノベーション・プロジェクト以前に、僕はURのプロジェクト《東雲キャナルコートCODAN》のコンセプトブックを編集しているんです。

木下──え、そうだったんですか。間接的ながらいろいろなところで馬場さんとはつながりがあるんですね。

馬場──編集作業をしているときにうっすらと感じたのは、《東雲キャナルコートCODAN》は建築的に魅力的なプロジェクトですけれども、UR──当時はまだ都市基盤整備公団でしたが──の人たちは、自分たちがつくる空間や文化的財産のポテンシャルや可能性をもっとうまく伝えていけばより広く評価されるのに、ということでした。あるいはうまく伝える方法があったとしてもどうもブレーキをかけてしまうというか。さきほどの制度の話とも関係しそうですが、いまは社会が制度の先を行っているので、これからが面白い時代なのかもしれませんね。

「団地R不動産」を始めようとしたきっかけになったのは、URが民間誘導をしようと大きく梶を切るなかで行なわれた、京都の《観月橋団地再生計画》でした。築50年で空室率も高く、高齢者の方々が多く住んでいる状況で、若い世代を呼び込みたいのだけれど方策がないということだったんです。建物自体はストックとして活用できるのだから、やり方はあるのではないかというお話をさせていただくなかで、事業コンペが開催されることになり、参加させていただきました。じつはコンペの内容がユニークで、設計を行なうだけでなく、貸し方も提案せよというものだったんですね。

《観月橋団地》は、伏見区にあって自然に囲まれた立地なのですが、京都の友人たちには「あの辺りは京都といっても南の端っこだから、いくら貸し方を考えても実際に貸すのはたいへんだぞ」とさんざん脅されていたんですね(笑)。ところが実際に足を運んでみるとじつに気持ちのいい場所でした。隣棟間隔が広く取られていて、間には植物があり、1階に住む人たちが庭のように使っていたりする。多様な空間がたくさんあって、僕は懐かしく感じました。

木下先生は、《阿佐ヶ谷住宅》と《東雲キャナルコート》という、公団の輝ける過去と現代の双方をご覧になっているわけですが、僕が小さい頃に経験した団地はその中間の時代に位置するもので、当時は住棟と住棟のあいだの空間で野球をしたりかくれんぼをしたりして遊んでいました。《観月橋団地》の風景を目の前にしたときには、そのときの記憶が甦ってきました。住棟と住棟のあいだのたっぷりとして余裕のあるバッファの空間こそが、いまの住空間が忘れかけていたなにかだと気づいたんです。同時に、URはもっとこの魅力を積極的に表現し、URが追求してきた理想の住空間をアピールすることをもう一度ちゃんと見直しましょうと提案しました。設計者のスタンスとも研究者のスタンスとも異なる、「R不動産」的な住まい手の目線で見直した場合にいったいどのように見えるのだろうかと。

木下──馬場さんは、同時に貸し手の目線も考えていらっしゃいますね。じつはそこが重要です。私たち設計者はもちろん住まい手のことを考えていますが、さまざまな目線から見たうえでのバランスが馬場さんの強みだと感じます。

馬場──ありがとうございます。《観月橋団地》のプロジェクトを始めるにあたって、「R不動産」と私たちの設計事務所「Open A」のメンバーで打ち合わせをしたときにまず話題になったのは、団地の借り方についてでした。「団地の借り方ってわかる?」と訊くとみんな知らないんです。そこで調べてみると、URのHPでの物件検索や電話による問い合わせ、あるいは専門の窓口に足を運ぶなどによって情報を得ることができるということがわかりました。HPの使い勝手はあまりよくありませんでした。しかも、個性豊かな団地がたくさんあるのに、どれもフラットに紹介されている。木下先生の『いえ 団地 まち』で紹介されているような、個性的な配置であるとか、周辺環境、その時代ならではのプランニングなどの情報はありませんし、例えばどこか不便であってもそれを補うかわいさがあるとか、そういったチャーミングなポイントなど、僕らがぐっとくるような部分が抜け落ちてしまっている。機械的な情報がずらっと並んでいるだけなので、これではいまひとつ借りたい気持ちにならない。そもそもHPで住みたい団地の空き部屋が見つかったとしても、その多くには内観写真などがないんです。より詳しく知りたいと考えた場合、該当団地を直接訪れ管理サービス事務所に足を運んで、部屋を直接見学する必要がある。貸し方にも問題があると思いました。

こうした経験から、住み手の目線と貸し手の目線の双方から団地を再認識し、さらには私たち自身が団地について再考しようと考えて「団地R不動産」を始めたんです。いろいろと見始めると団地にどんどんはまっていくんですね。つまり「団地R不動産」を始めたことによって、奥深い団地の歴史や過去の設計者たちの苦労などに出くわしていくという経験をしたんです。

木下──私がURにいる頃に、「R不動産は団地も扱うべきだよね」と団地好きの若い設計者たちと話をしていたんですよ(笑)。

馬場──一方でその後木下先生も『いえ 団地 まち』の準備をなさっていくということに、時代的なシンクロを感じますね。

じつは「団地R不動産」に関わったスタッフがつぎつぎに「団地っていいよね」と団地に住み始めているんです。

木下──自分で住むということは、団地で実際にいいことも悪いことも含めてさまざまな体験をするということです。不便があればそれがリノベーション物件などを手がけたときに改善のためのヒントになるでしょうし、いいことですよね。

馬場──ええ。ひとりは結婚後子どもができたのでどこで育てようかと考え、取材した経験から、《神代団地》(東京都調布市、1965)に引っ越したんです。

もうひとりは、人生のある時期に団地というビルディングタイプに住むことはすごく楽しいのではないかと考え、《大島四丁目団地》(東京都江東区、1969)の団地を選んだのですね。ゆったりとした広い部屋でひとり暮らしをした後、結婚して子どもができたのを機にもっと広めの部屋に引っ越したそうです。すごく正しい団地の使い方をしていると思いましたね。新世代の団地活用法と言ってもいいかもしれません。

木下──ライフステージに合ったいい使い方をされていますね。

馬場──もともと団地は、終の棲家というよりも、人生のある時期に住む場所であり、ライフステージが変わったときに移り住むためのトランジットとして設計されているのだと思います。先ほど例に出した2人はそれぞれ20代なのですが、トランジット的な住み方を軽やかにしており、これが本来の団地の住み方なんだと実感しました。

木下──住まい手の生活が自然にそういったライフスタイルになってきたんでしょうね。団地に仮住まいする、同じ場所に長く住む、あるいは分譲の団地を自分の財産として取得するなど、さまざまな例があるでしょうが、かつてであれば一旦借りて家族とともに住むということになれば、いずれにしてもあまり動かず、長くそこで生活をしていたのではないかと思います。

馬場さんのお話にあったように、団地の賃貸の場合は、いまの生活形態に合っているからという理由で物件を選んで、違う状況になったらまた合う場所を探して移ればいいという、気楽なかたちで住める点がいいですよね。

馬場──特にいまの20代の場合、先を見通せるような人生を歩んでいる人などはまれです。そうなると、家はずっと住み続ける場所、固執する場所ではなくなったといえますね。

木下──「現状を包み込んでくれる箱」くらいに思っているから、気軽に住みかを選ぶことができる。持ち家を持つことが最終的な「上がり」とされていた「住宅双六」の頃とは、時代も大きく変わりました。

馬場──ライフステージを上げながら理想の住宅に住むという考えではなく、その都度の状況にアダプトする対象として住宅を見ているような感覚がありますよね。団地というなつかしいフォーマットを軽やかに住みこなしていく彼らのやり方を見て、現代にあった団地の使い方だなと感心させられました。

木下──団地はたくさんのストックがあるのだから、そういう使い方には適していますよね。

馬場──時代ごとにさまざまなプランがありますが、少しいじっただけで大きく変わる可能性がありますね。

50年前には木もそれほど茂っていませんでしたが、いまや外部空間の緑はものすごく豊かになっている。また、外部をシャットアウトしないかたちで設計されているので、団地の住人以外の人もショートカットで通り抜けできたり、周囲の環境ととてもマッチした存在になっています。

馬場──いまの集合住宅にはどうしても防御の精神が強く働きすぎていて、すべてがセキュリティの問題に還元されてしまい、周囲から隔離されすぎています。外部との関係を遮断し、そのなかに小宇宙をつくることで集合住宅が成立し、アイソレートされた小島が都市のなかにたくさん散らばっているという状況です。社会がそうなっているから致し方ない面もあるのかもしれませんが、団地というビルディングタイプは、私たちにほんとうにそれでいいのかという空間的メッセージを発しているように思えるのです。昔の団地は、うっすらと境目はあるのだけれど、外部の人間をとりたてて排除することはしない。その頃の設計者は、集合住宅と周りの街を完全に分離して考えるようなことはせずに、生活するうえでそれらは連続したものだという認識をもっていたと思うのです。そこでは隣棟から生活の気配がそこはかとなく伝わってきたり、街の人が敷地を通過していくことで、ポジティヴな意味でのノイズが感じられるようになっていた。

いまは、容積率最優先主義とでもいうべき状況、どんどん建てることで販売価格を少しでも下げるという商売が蔓延していますね。しかし、10年、20年という単位で考えたときに、これから人口が減り機能も収縮していく都市のなかで、現在の建物の価値をずっと維持できるのか。とてもそうは思えません。住みにくさや高効率のせいでその建物には将来的に買い手がつかないという意味で、経済的な価値すら落ちていくかもしれないという懸念があるなかで、現在の容積率だけのために空間的な豊かさが犠牲にされている状況を、反省的に考えなければいけません。

当時の団地は、セキュリティや容積率だけに固執する現在のプランを一旦考え直して、もうちょっと長いスパンで人口減社会の住空間を考えてみようという気にさせてくれます。住棟配置のすばらしいモデルが目の前にあるわけですから。

木下──ええ、わかります。住戸プランであまりヴァリエーションをつくれなかったがゆえに、外部空間のほうにかなりのエネルギーが傾けられているという面もあるかもしれません。その結果、いまで言うところのランドスケープデザインの先駆けのような試みが至るところで見られます。子どもたちの遊び場ひとつとっても、幼児の遊び場は住棟から目の届く範囲にあって、その先にもう少し年齢の高い子どもたちが遊べるセミパブリックな空間があり、さらにその外にはより大きな外部空間が広がっているというように、ヒエラルキーを考えながら構成されている。あるいは道路の交わり方にしても、同じタイプの、例えば車専用道同士、または人が歩く小径同士は三叉路で交わるのに対して、異なるタイプの道路である小径と車道は直角で交わるよう配慮されていたり、いろいろ考え抜かれているわけです。

馬場──なるほど。モダニズムにおいて真剣に議論されてきた空間の実験を、もっとも早く採り入れているわけですね。しかもそれがまだ現存している。

木下──そうなんです。しかしそうした実績が語られないまま資料室に埋もれているような状況をもどかしく思ったのです。賃貸募集パンフレットなども、眺めているとその時代のことが手に取るようにわかっておもしろく、時間があれば資料室に籠っていました(笑)。

馬場──当時は設計者が直接パンフレットの基礎となる文章を書いたりしていたと言いますから、思いが滲み出ていたりするのでしょうね。とはいっても、昔はいまよりもはるかにおおらかな時代だったので、ゾーニングも大ざっぱなところがあります。そうした空間的な豊かさをメッセージとして伝えていくには、もう少し細かく、いまの時代にあったかたちで考えていく必要もあるかもしれません。

木下──子どもの遊び場の例で言うと、いまでは子どもが少なくなったり、年齢が違う子同士が団地の外部で遊ばなくなったりしているようなのですが、昔と変わった状況に対して、いまどういう提案ができるかを考えることが次のステップにつながるのかもしれませんね。

既存の団地に関しては、従来の間取りを微修正しながら、内部の仕様だけを変えて、工事費を限界まで安く上げる時代が長くあったようです。4、50年前の物件だと、洗濯機置き場も冷蔵庫置き場もなかったりするわけです。事務所の若い女性スタッフを現地に連れて行ったりすると、脱衣室がない、しかも浴室の配水管が浴槽の下に潜り込んでいたりして、それだけは許せないと言う。いまの感性と当時の設計思想の間にはかなりのギャップがあるわけです。でも最近URと取り組むプロジェクトでは、多少工事費がアップしても、そこを抜本的に変えて、現代のライフスタイルに合わせようとする動きがあります。

しかし、それを現代のライフスタイルに合うようにリノベーションをするのがわれわれの仕事ですから、いろいろ工夫をしながらやっています。団地の多くは壁式構造で柱がないので、ちょっとした工夫でいろいろなことができる。壁を一枚挟んだりキッチンの位置を少し動かすだけで、いまのライフスタイルにあったプランができる。いまの若い世代はフレキシビリティを持ち合わせていますから、多少の問題があってもうまく使いこなしてくれるのです。

木下──いまの時代、部屋の数も少なめでいいのだったら、いろいろやりようがありますね。

馬場──おっしゃるとおりです。昔は1世帯の核家族が入っていたところを、1人か2人のための住居と読み替えたとたんに、30平米をワンルームにするなど、非常に豊かな空間をつくることができるようになります。バブルの時代、空調機器などによって強引にコントロールをかけながら環境を成立させていた住宅群から比べると、躯体のみの「スッピン」の状態でもかなりいい感じの住宅になっている。ですから、当時の設計者は頑張っていたんだなという思いを禁じえませんし、僕らはそれを引き受けて、彼らのスピリットを継承しながら、いまという時代をインストールしていくことができればいいなと思っています。

木下──「一周回って新しい」というのはまさにそうですね。ようやく団地が歴史上の遺産になったということではないでしょうか。「団地好き」「団地マニア」という言葉を最近耳にするようになりましたが、そういう時代にようやくなった。しかも馬場さんがおっしゃったように、モノがなかった時代にあれこれ工夫してやっていたこと自体に魅力があって、まさに「スッピン」の良さに私たちが気づいたわけですね。特に震災以降、省エネ問題や少子高齢化問題といった社会問題への関心の高まりとともに、すべて剥ぎ取られたあとでも依然として残る人間の根源的なものに、あるいは装飾的なものがすべて失われたあとに残る住まいのエッセンスのようなものに、私たちはあらためて魅力を感じるようになった。馬場さんの「R不動産」が、そうした状況をよりプロモートしていくようなことになれば、こんなにすばらしいことはないと私も思います。URの人たちと話していても、こうしたリノベーションのプロジェクトに関わっている人たちは、非常に情熱的に仕事に取り組んでいらっしゃる印象を受けます。

馬場──木下さんのお話を聞いていて思い出したのですが、亡くなる少し前の清家清さんにインタヴューをさせていただいたことがあります。インタヴューのうち3分の2くらいは駄洒落を言われていて、なかなか成立せずに苦労した記憶がありますが(笑)、ただ、最後の雑談のなかで、僕たちが既存の構法・素材を用いたりしながら、安い工費でも豊かな住宅を作ろうとしている状況は、清家さんが設計をはじめられた戦後50年代から60年代前半までの、モノが豊かでなかった時代の状態と似ているかもしれない、とおっしゃっていました。その後、日本は高度成長期を経て、人々のライフスタイルや住み方に対するヴァリエーションが一気に多様化しました。さまざまな装備が付加され選択肢の幅は広がっていったけれど、人口減少の時代に入り、再びありあわせのものでなんとかする時代になっていて、一周回って似た状況になっているのではないかと。確かに、高度経済成長期〜バブル期を経て、落ち着いたいまの状態は、50年代と状況的に似たところがあると感じられ、とても共感しました。

内装を剥がして素の状態になった団地は空間の構成が素直にできているので、ベースとなっている思想が空間からはっきりと伝わってきます。だから時代が変わって僕らが介入していく時も、その思想を守りつつどこを変えるかということに関して、歴史とのバランスを考えながら設計を進めていけるわけですね。次の住み手や設計者がやってきたときにエッセンスだけがある状態だから、良い意味でコミットメントできる隙間があるんですよね。

木下──日本の狭小住宅に興味を持つ海外の人に話を聞いたとき、「住まいのエッセンス」とは何かを追求しながらつくっているところがおもしろいのだと言っていました。それは事実だと思うし、初期の公団住宅は限られた予算のなかで、浴室・ステンレスキッチン・シリンダー錠といったその時代があこがれた装備を開発し整備しています。それは言い換えればその時代の「住まいのエッセンス」を十分に考えていたということです。

馬場──なるほど、僕らが団地に魅了されているのは、「住まいのエッセンス」を追求する姿勢に対してなんですね。

木下──バブル期の住宅は、エッセンスではなく付属物が過剰に存在する感じでした。そこでもう満腹になってしまったわけですが、いまは本当に必要なものは何なのかを考えられる時代なのではないかと思います。

馬場──バブルの住宅は化粧をしすぎて元の顔がわからないような状態ですね(笑)。そう考えるといまはむしろ、いい時代ですね。

木下──最近改修が行なわれた《多摩平団地》(1958)も、エッセンスを追求したからこそ、広いデッキを作るような選択肢につながったわけですよね(多摩平の森 ルネッサンス事業、www.ur-net.go.jp/rebuild/rn2/)。公団は、昔は住まいをつくるリーダーでしたが、URは今後はストックを活用するリーダーとして活躍してほしいです。そのためにもいま実施されている改修をもとに制度も変えていく方向を追求してほしいと思います。

馬場──「住宅」公団から年を経て「都市」再生機構へと名称が変わったように、住宅から都市へとより広い視野を持っていくために必要なことですよね。

木下──URになってから、基本的に新築はつくらないという方針に変わったということは、面積を増やす方向から減らす方向へという転換を意味しているという見方もできます。量としては十分ある団地の床を抜いて、上下の2戸を吹き抜けでつなげるなど、ボリュームの豊かさにチャレンジしていくという発想があり得ると思います。《ひばりが丘団地》のスターハウスで吹き抜けを作る実験もしているので、技術的に実現に向ける可能性は大いにありますし、それを先進的に活かしてほしいです。

馬場──団地を住居から別の機能へと用途変更することも大いに可能性があると考えています。ストックを利用して都市になにかを還元するためには、住宅としての専門用途だけでなく居住地と商業地、勤務地が混ざり合わなければ、人口減少のなかで都市が成立しなくなっていくのは明らかです。住宅だけでなく、ちょっとしたパン屋や雑貨屋があるような団地生活がいいと思いませんか。住むという機能以外に新鮮なノイズが入り込むことで、多様な住み方のヒントも想像できると思います。

木下──用途変更をすれば、高齢化が進んだニュータウンもリヴァイヴする鍵になりそうですよね。

店主がその団地に住まいを持つかたちも現実的かもしれません。《東雲キャナルコート》の時に、基本的に「住まい」を供給する組織が「ホームオフィス」を実現する方法を模索した結果、「在宅ワーク支援型住宅」という表現に行きついたことで、成立させることができました。少しずつ枠を広げることが新しい可能性につながる気がします。

木下──大きな組織なので新しい挑戦についてのコンセンサスをつくっていくのが大変だろうとは思います。途中で挫折してしまうことも多々あると思いますが、建築のアイデアや技術を持つ外部の人々の意見も取り入れつつあるので、いい方向に向かって動いていますよね。

今年の3月に竣工した《花畑団地27号棟》(camp design inc.、2014 10plus1.jp/monthly/2014/08/issue-05.php)は、建築的実験でありながら住民を募集して、実際に人が住んでいるわけですよね。これはとても大事な一歩だと思います。《清瀬旭が丘団地》や《ひばりヶ丘団地》など建て替えの決まった団地で2007年頃から続けてきた実験が、徐々に対社会にアピールしていくフェーズに入ってきていますね。確実に進んでいると思います。

馬場──「東京R不動産」は、都市に眠っているヴォイドのようなものを採集する少しオタクっぽいサイトとして2003年に始まりした。その後それを実際に賃貸できるような仕組みを考え、リノベーションも自分たちで手がけながら、発展させてきました。だんだん世間的にもリノベーションが一般化してくるなかで、「R不動産」のやっていることも当たり前だと受け入れられるようになってきたと感じています。リノベーションをめぐる目線が平均化しているといえるかもしれません。そういう実感を持ちつつ、リノベーションという大きなカルチャーのなかで団地だけを取り出す「団地R不動産」というメディアをつくることで、団地の空間的特徴がひとつのまとまりとしてより明らかになるような、そういう目線を培っていくことができればと思っています。

「東京R不動産」も10年が経ち、周りを取り巻く状況は変わってきました。「R不動産」を始めた翌年の2004年から日本の人口は減りはじめたのですが、最近では、2040年までに全国の1800市町村が人口減少で消滅する可能性がある(日本創成会議人口減少問題検討分科会、www.nikkei.com/article/DGXNASFS0802O_Y4A500C1EE8000)と発表されたように、いよいよこの数字のリアリティが共有される時代になりました。将来そうなったときに新築ではなくストック再生で社会・都市をどう変えてゆくかということに、いろいろなメディアを含めた社会的関心が向きはじめていることも感じています。

木下──例えば、団地の一室を借りてデザイン系の事務所として使うとか、アーティスト用の住棟をつくったりすれば、多様な世帯が団地に入ってきてどんどんリヴァイヴするでしょうね。

馬場──バブルの頃のように募集を出せばすぐに完売するという状況ではないからこそ、それを逆手に取ることができると思います。

木下──日本独特の「現状復帰」という制度も、借りる側にとって義務のように重くのしかかっていますが、そこを解除することで、住みながらより良いストックを作るという創造的な暮らし方、展開があり得ると思います。

馬場──URがはじめた「カスタマイズUR」(www.realtokyoestate.co.jp/column/topics/customize_ur/)が先行事例になっていってほしいですね。

木下──いまのように空き家が目立つようになってくると、複数居住も日常の現実的な話になってきますね。

馬場──私も東京で働きながら山形の大学(東北芸術工科大学)で教えていて、さらに房総のほうに家を持っているのですが、房総の家は空いている時間のほうが多い。最近はAirbnb(www.airbnb.jp/)のように、手軽に家を貸したり借りたりできる試みがはじまっています。僕もせっかくなので、自分の家を宿として貸してみるというプロジェクトを始めようと思っています(「房総の僕んちに、泊まってみませんか?」www.realtokyoestate.co.jp/column/topics/shortstay/)。都市に自由に住むための可能性のある試みだし、2020年の東京オリンピック開催に際しては絶対にビジターへの宿泊施設の供給量が足りなくなるので、社会的にも必要とされる手法だと思います。

木下──それはとてもおもしろいですね。私もあまり使っていない場所があって誰かに短期に滞在してもらってもよいと思っているのですが、自力で貸すのは難しいと思っていたので、ぜひ参加したいですね(笑)。

一方、団地のリノベーションとなると、パズルのように限られた枠内での組み合わせを考えるので、無から創るか、有限の中にあてはめるかという点で、使っている脳の部分が違うというか、設計のスタンスが違いますよね。

馬場──僕の感覚では、リノベーションを通じて、部分を扱いながらそれがいかに都市的な発想につながっていくかということを考えているように思います。リノベーションの作業は、素材のパズル、ルートのパズルといったゲームを解くようなところがあって、部分に収斂しやすいのですが、その先に改修した住戸数が増え、都市的な規模になっていった時のことを考えながらやっています。

例えば、部分が増殖して迷路のような街を形成しているフェズやマラケシュなどは、先人が築き上げた強固な都市的なフォーマットがあって、人々がそのなかに入り込んでディテールをつくっているヨーロッパの都市とは作法が違います。前者は荒野のなかで輪郭のないまま増殖していく都市であり、後者は境界の内側で発展していく都市です。団地のリノベーションはどちらかというと後者のほうで、強いフォーマットに部分が入り込み、新しいレイヤーとしての都市が立ち上がっていくような、そういうイメージがあります。

木下──団地のインフィルが内部の要求に応じて更新され、その更新が次なる刺激を与えつつ少しずつ周りに影響を及ぼしながら新たなるレイヤーとして蓄積されていく、それが新陳代謝されていく団地のリノベーション、ストック再生のおもしろさでしょうね。

[2014年7月28日、LIXIL:GINZAにて]

木下庸子(きのした・ようこ)

1956年生まれ。建築家、設計組織ADH代表。現在工学院大学教授。2005年から07年までUR都市機構都市デザインチームチームリーダーを勤める。http://adh-architects.jp/

馬場正尊(ばば・まさたか)

1968年生まれ。建築家、Open A代表。東北芸術工科大学准教授。都市の空地を発見するサイト「東京R不動産」を運営。http://www.open-a.co.jp/

- 馬場正尊氏(左)、木下庸子氏(右)

団地との関わり

- 『いえ 団地 まち──公団住宅設計計画史』

(木下庸子+植田実編著、ラトルズ、2014)

ちょうどその頃、団地マニアと称される人たちがメディアに出はじめ、関心が広がっている実感もありましたので、私が見てきた特徴的な団地をセレクトしてポケットサイズの団地案内としてまとめることができないか、というところから本の企画は始まりました。団地は、設計者の私の目線で見てみると特に配置計画がとてもおもしろいのです。2LDK、3DKといったパターンがいわゆる標準設計で決まっていましたから、内部の計画は当時はあまりできなかったのですが、その代わりに、配置に関しては団地のコンセプトそのものを体現するようなさまざまな工夫が施されています。そうした特筆すべき数々の工夫を記録し、紹介することで、団地に関心を持っている人が、違った観点から団地を見ることができるような本をつくりたかったんです。

一方私は、URに招かれ在籍したのはいいけれど、内部で行なわれる団地の今後の景観形成を議論する会議──私の年代は男女雇用機会均等法施行以前なので、会議の出席者は私以外は全員男性というようなことがよくありました──などでは、「公団言語」とでも言うような、団地にまつわる非常に高度な計画用語が飛び交うのですが、外部から来た私には彼らが話すその言葉が理解できないことがままありました。わからなかった言葉は、会議が終わって内部の人に教えてもらうのですが、この本の読者のためには、巻末に「キーワード」と称して公団用語を集め解説した頁をつくりました。

ずいぶんと長く時間がかかったのですが、ようやく世に送り出すことができました。まとめるにあたって協力していただいたキーパーソンである井関和朗さんや藤沢毅さん、植田さんと4人で行なった座談会も収録しています。

- ヌーヴェル赤羽台(提供:設計組織ADH)

- [fig.1]公団発足から現在に至る

名称の変遷

(出典:『いえ 団地 まち』)

最初は住まいづくりのリーダーとしてスタートしたわけですが、徐々に民間のディベロッパーがその役目を担うようになりました。公団の団地は、英訳すればパブリック・ハウジング(public housing)やウェルフェア・ハウジング(welfare housing)ですが、欧米のそうしたシステムとは、「低所得者向けの住まい」というニュアンスはない点において異なります。特にバブル期にはブランド化するなど、民間と比較して値段が安いということもあまりなくなりました。そんななか、『いえ 団地 まち』でセレクトした55の団地は私の主観で選んだせいか、バブル期の団地が見事に抜け落ちていると当時URにおられた井関和朗さんに言われました(『いえ 団地 まち』「団地設計の現場から」Appendix 10)。意図したわけではなく、配置計画の面白さを優先していたらこうなっていたのですが......(笑)。

馬場正尊──バブル期の団地を意図せず避けてしまうその感覚はとてもよくわかります(笑)。

木下──この本についてもう少し補足しますと、55の団地を選んだあと、本の構成についてもさまざまに工夫しています。「第1章 風景としての集合住宅団地」は、植田実さんに書いていただきました。一緒に見学した団地について植田さんにグループ化していただきながら情緒的に綴っていただいているのですが、ここで挙げられた個々の団地が、私がセレクトした団地の解説部分にリンクしています。団地を訪れた印象をていねいに綴られた植田さんの文章に対して、私の執筆部分はURが保管している初期公団メンバーが熱く語った資料などをもとにして書いた解説文なので、お互いの文章がうまくつながったと思います。

55の団地をどのように並べるかもさんざん考えて、目次には50音順のリストも用意していますが、それだけでは団地の名前を知らないと調べることができないので、本文は大きさ(=住戸数)順に並べました。《高島平団地》(1972)が最初(=最大)で、最後(=最少)は《シティーコート山下公園》(2004)になっています。本当はポケットサイズにまとめて簡単に持ち運べるようにしたかったのですが、内容が増えてしまって、お弁当箱サイズになりました(笑)。これでまとめきれていない部分も多々あるのですが、あくまでも団地の専門家ではなく外部の設計者の目線として、感性に訴えかけられた団地の開発の経緯や意図をまとめたものとして作った一冊です。

馬場──有益な資料がたくさんつまっていて、とても参考になります。このタイミングでこの本が出版されたことはほんとうに素晴らしいことですね。

木下──まだまだ入れたいものもたくさんあったのですが、入門編として読んでいただければよいかなと思います。

私がURにいた頃、「馬場さんに団地のリノベーションに関わってもらうべきではないか」と思っていたのですが、URと関わりはじめたのはいつ頃からでしょうか。

馬場──私がURと仕事をし始めたのは《観月橋団地再生計画》(www.realdanchiestate.jp/?page_id=97、www.open-a.co.jp/portfolio.php?p=2986、京都市、2012)からで、そのあと「団地R不動産」(www.realdanchiestate.jp/)を立ち上げました。

木下──そうだったんですね。私がURに通っていた2005年にちょうど《ひばりヶ丘団地》のスターハウスで、床を抜いて吹き抜けを作る実験が行なわれていました(ひばりが丘団地 ストック再生実証実験(www.ur-net.go.jp/rd/rn1/technical/pdf/15.pdf、www.ur-net.go.jp/rd/rn1/index.html)。私はそれにすっかり感動して、どんどんやるべきだと思ったのですが、制度的な問題などがあってなかなか進んでいませんでしたので、リノベーションの可能性を馬場さんに開いてもらえれば、とURの方と話していたのです。馬場さんも『都市をリノベーション』で指摘されていますが、日本の場合制度で縛られてしまい、さまざまなプロジェクトを進めるうえでの不自由さにつながっています。初期の公団メンバーは、制度が先にあるのではなく、計画の後に制度がついてくるものだという話をしていますが、いまは社会の実態のほうが先に進んでしまっても、制度がなかなか追いついていません。

私の在籍後の2007年以降は、URはずいぶんリノベーションに取り組んでいる印象があったので、馬場さんは2012年よりもっと以前からURと関わっていらっしゃったのかと思っていました。いや、関わられるべきでしたね(笑)。

馬場──いろいろと気にかけていただいてありがとうございます。

木下──いえいえ、じつは「東京R不動産」(www.r-headline.jp/?r=b_trf)で紹介されている物件に短期間ですが住んでいたこともあるんです。

- 『都市をリノベーション』

(馬場正尊、NHK出版、2011)

僕がURのリノベーション・プロジェクトに設計者、計画者として参加してから、まだ3〜4年ほどなのです。初めは現場の方たちとの関わりが深かったのですが、しばらくすると上の世代の方たちと話す機会が増えてくる。上の世代の方たちのお話がとてもおもしろくて、熱い想いをもって設計をされていたことがよくわかりました。また、「団地R不動産」などの活動を通じて全国の団地を見ていたこともあって、当時の設計者の方たちが例えばル・コルビュジエの影響などを受け、こだわりをもって設計されていたことなどを垣間見ることができました。

木下──そうですね。それぞれの団地からさまざまな影響が見えてきます。

馬場──それまでは私も団地といえば均質な住宅供給の権化であり、ただ同じものがたくさんつくられていたのだとばかり思っていたんです。たしかに間取りに関しては、時代ごとの変化はあるものの、同時代につくられたものであれば、同じものが供給されています。しかし詳しく見ていくと、外構や配置などにそれぞれの設計者たちの大胆な工夫が見て取れて、個々の建物の設計にまつわる物語が生々しく存在していることを知りました。公団のなかの名もなき設計者たちが思いを込めて作っていることをどうやって伝えていくべきかを考えてみたのですが、公団設計は「R不動産」のHPで書くには専門的すぎる話題なのですね。設計者の方々から聞かせていただいたいろいろなエピソードにはものすごく感激していたのですが、『いえ 団地 まち』では、個々の団地の事例が設計者ならではの視点で記述され、これだけのヴォリュームで書籍化されている。

木下──設計者の視点に留めさせていただいた側面があります。研究者の方であればまた別の見方や掘り下げ方があるのだろうと思います。

私がURの都市デザインチームに所属していた2005年から2007年のあいだには、もっとリノベーションをするべきだという想いでいたのですが、なかなか社会にアピールできなかったんです。例えば、《清瀬旭が丘団地》のリニューアル実験モデル住戸(東京都清瀬市、2007)ではほんとうにきれいな、私も借りたいと思うほどのユニットに仕上がったのですが、既存の制度では貸すことができないという事情があり、内部実験の域を抜けられなかった。それでも、私のような外部の人間がさまざまな意見を言ってきたことが少しずつ実り始めたのか、現在ではあの頃から状況はよい方向に変わってきていると感じています。

ポテンシャルと魅力を伝える

- 東雲キャナルコートCODAN(photo:山本理顕設計工場)

- 東雲キャナルコートCODAN(photo:Nacása & Partners)

馬場──じつはリノベーション・プロジェクト以前に、僕はURのプロジェクト《東雲キャナルコートCODAN》のコンセプトブックを編集しているんです。

木下──え、そうだったんですか。間接的ながらいろいろなところで馬場さんとはつながりがあるんですね。

馬場──編集作業をしているときにうっすらと感じたのは、《東雲キャナルコートCODAN》は建築的に魅力的なプロジェクトですけれども、UR──当時はまだ都市基盤整備公団でしたが──の人たちは、自分たちがつくる空間や文化的財産のポテンシャルや可能性をもっとうまく伝えていけばより広く評価されるのに、ということでした。あるいはうまく伝える方法があったとしてもどうもブレーキをかけてしまうというか。さきほどの制度の話とも関係しそうですが、いまは社会が制度の先を行っているので、これからが面白い時代なのかもしれませんね。

「団地R不動産」を始めようとしたきっかけになったのは、URが民間誘導をしようと大きく梶を切るなかで行なわれた、京都の《観月橋団地再生計画》でした。築50年で空室率も高く、高齢者の方々が多く住んでいる状況で、若い世代を呼び込みたいのだけれど方策がないということだったんです。建物自体はストックとして活用できるのだから、やり方はあるのではないかというお話をさせていただくなかで、事業コンペが開催されることになり、参加させていただきました。じつはコンペの内容がユニークで、設計を行なうだけでなく、貸し方も提案せよというものだったんですね。

《観月橋団地》は、伏見区にあって自然に囲まれた立地なのですが、京都の友人たちには「あの辺りは京都といっても南の端っこだから、いくら貸し方を考えても実際に貸すのはたいへんだぞ」とさんざん脅されていたんですね(笑)。ところが実際に足を運んでみるとじつに気持ちのいい場所でした。隣棟間隔が広く取られていて、間には植物があり、1階に住む人たちが庭のように使っていたりする。多様な空間がたくさんあって、僕は懐かしく感じました。

木下先生は、《阿佐ヶ谷住宅》と《東雲キャナルコート》という、公団の輝ける過去と現代の双方をご覧になっているわけですが、僕が小さい頃に経験した団地はその中間の時代に位置するもので、当時は住棟と住棟のあいだの空間で野球をしたりかくれんぼをしたりして遊んでいました。《観月橋団地》の風景を目の前にしたときには、そのときの記憶が甦ってきました。住棟と住棟のあいだのたっぷりとして余裕のあるバッファの空間こそが、いまの住空間が忘れかけていたなにかだと気づいたんです。同時に、URはもっとこの魅力を積極的に表現し、URが追求してきた理想の住空間をアピールすることをもう一度ちゃんと見直しましょうと提案しました。設計者のスタンスとも研究者のスタンスとも異なる、「R不動産」的な住まい手の目線で見直した場合にいったいどのように見えるのだろうかと。

木下──馬場さんは、同時に貸し手の目線も考えていらっしゃいますね。じつはそこが重要です。私たち設計者はもちろん住まい手のことを考えていますが、さまざまな目線から見たうえでのバランスが馬場さんの強みだと感じます。

馬場──ありがとうございます。《観月橋団地》のプロジェクトを始めるにあたって、「R不動産」と私たちの設計事務所「Open A」のメンバーで打ち合わせをしたときにまず話題になったのは、団地の借り方についてでした。「団地の借り方ってわかる?」と訊くとみんな知らないんです。そこで調べてみると、URのHPでの物件検索や電話による問い合わせ、あるいは専門の窓口に足を運ぶなどによって情報を得ることができるということがわかりました。HPの使い勝手はあまりよくありませんでした。しかも、個性豊かな団地がたくさんあるのに、どれもフラットに紹介されている。木下先生の『いえ 団地 まち』で紹介されているような、個性的な配置であるとか、周辺環境、その時代ならではのプランニングなどの情報はありませんし、例えばどこか不便であってもそれを補うかわいさがあるとか、そういったチャーミングなポイントなど、僕らがぐっとくるような部分が抜け落ちてしまっている。機械的な情報がずらっと並んでいるだけなので、これではいまひとつ借りたい気持ちにならない。そもそもHPで住みたい団地の空き部屋が見つかったとしても、その多くには内観写真などがないんです。より詳しく知りたいと考えた場合、該当団地を直接訪れ管理サービス事務所に足を運んで、部屋を直接見学する必要がある。貸し方にも問題があると思いました。

こうした経験から、住み手の目線と貸し手の目線の双方から団地を再認識し、さらには私たち自身が団地について再考しようと考えて「団地R不動産」を始めたんです。いろいろと見始めると団地にどんどんはまっていくんですね。つまり「団地R不動産」を始めたことによって、奥深い団地の歴史や過去の設計者たちの苦労などに出くわしていくという経験をしたんです。

- 観月橋団地(photo:Open A)

木下──私がURにいる頃に、「R不動産は団地も扱うべきだよね」と団地好きの若い設計者たちと話をしていたんですよ(笑)。

馬場──一方でその後木下先生も『いえ 団地 まち』の準備をなさっていくということに、時代的なシンクロを感じますね。

じつは「団地R不動産」に関わったスタッフがつぎつぎに「団地っていいよね」と団地に住み始めているんです。

木下──自分で住むということは、団地で実際にいいことも悪いことも含めてさまざまな体験をするということです。不便があればそれがリノベーション物件などを手がけたときに改善のためのヒントになるでしょうし、いいことですよね。

馬場──ええ。ひとりは結婚後子どもができたのでどこで育てようかと考え、取材した経験から、《神代団地》(東京都調布市、1965)に引っ越したんです。

もうひとりは、人生のある時期に団地というビルディングタイプに住むことはすごく楽しいのではないかと考え、《大島四丁目団地》(東京都江東区、1969)の団地を選んだのですね。ゆったりとした広い部屋でひとり暮らしをした後、結婚して子どもができたのを機にもっと広めの部屋に引っ越したそうです。すごく正しい団地の使い方をしていると思いましたね。新世代の団地活用法と言ってもいいかもしれません。

木下──ライフステージに合ったいい使い方をされていますね。

馬場──もともと団地は、終の棲家というよりも、人生のある時期に住む場所であり、ライフステージが変わったときに移り住むためのトランジットとして設計されているのだと思います。先ほど例に出した2人はそれぞれ20代なのですが、トランジット的な住み方を軽やかにしており、これが本来の団地の住み方なんだと実感しました。

木下──住まい手の生活が自然にそういったライフスタイルになってきたんでしょうね。団地に仮住まいする、同じ場所に長く住む、あるいは分譲の団地を自分の財産として取得するなど、さまざまな例があるでしょうが、かつてであれば一旦借りて家族とともに住むということになれば、いずれにしてもあまり動かず、長くそこで生活をしていたのではないかと思います。

馬場さんのお話にあったように、団地の賃貸の場合は、いまの生活形態に合っているからという理由で物件を選んで、違う状況になったらまた合う場所を探して移ればいいという、気楽なかたちで住める点がいいですよね。

馬場──特にいまの20代の場合、先を見通せるような人生を歩んでいる人などはまれです。そうなると、家はずっと住み続ける場所、固執する場所ではなくなったといえますね。

木下──「現状を包み込んでくれる箱」くらいに思っているから、気軽に住みかを選ぶことができる。持ち家を持つことが最終的な「上がり」とされていた「住宅双六」の頃とは、時代も大きく変わりました。

馬場──ライフステージを上げながら理想の住宅に住むという考えではなく、その都度の状況にアダプトする対象として住宅を見ているような感覚がありますよね。団地というなつかしいフォーマットを軽やかに住みこなしていく彼らのやり方を見て、現代にあった団地の使い方だなと感心させられました。

木下──団地はたくさんのストックがあるのだから、そういう使い方には適していますよね。

馬場──時代ごとにさまざまなプランがありますが、少しいじっただけで大きく変わる可能性がありますね。

団地が発するさまざまな空間的メッセージ

- 木下庸子氏

50年前には木もそれほど茂っていませんでしたが、いまや外部空間の緑はものすごく豊かになっている。また、外部をシャットアウトしないかたちで設計されているので、団地の住人以外の人もショートカットで通り抜けできたり、周囲の環境ととてもマッチした存在になっています。

馬場──いまの集合住宅にはどうしても防御の精神が強く働きすぎていて、すべてがセキュリティの問題に還元されてしまい、周囲から隔離されすぎています。外部との関係を遮断し、そのなかに小宇宙をつくることで集合住宅が成立し、アイソレートされた小島が都市のなかにたくさん散らばっているという状況です。社会がそうなっているから致し方ない面もあるのかもしれませんが、団地というビルディングタイプは、私たちにほんとうにそれでいいのかという空間的メッセージを発しているように思えるのです。昔の団地は、うっすらと境目はあるのだけれど、外部の人間をとりたてて排除することはしない。その頃の設計者は、集合住宅と周りの街を完全に分離して考えるようなことはせずに、生活するうえでそれらは連続したものだという認識をもっていたと思うのです。そこでは隣棟から生活の気配がそこはかとなく伝わってきたり、街の人が敷地を通過していくことで、ポジティヴな意味でのノイズが感じられるようになっていた。

いまは、容積率最優先主義とでもいうべき状況、どんどん建てることで販売価格を少しでも下げるという商売が蔓延していますね。しかし、10年、20年という単位で考えたときに、これから人口が減り機能も収縮していく都市のなかで、現在の建物の価値をずっと維持できるのか。とてもそうは思えません。住みにくさや高効率のせいでその建物には将来的に買い手がつかないという意味で、経済的な価値すら落ちていくかもしれないという懸念があるなかで、現在の容積率だけのために空間的な豊かさが犠牲にされている状況を、反省的に考えなければいけません。

当時の団地は、セキュリティや容積率だけに固執する現在のプランを一旦考え直して、もうちょっと長いスパンで人口減社会の住空間を考えてみようという気にさせてくれます。住棟配置のすばらしいモデルが目の前にあるわけですから。

木下──ええ、わかります。住戸プランであまりヴァリエーションをつくれなかったがゆえに、外部空間のほうにかなりのエネルギーが傾けられているという面もあるかもしれません。その結果、いまで言うところのランドスケープデザインの先駆けのような試みが至るところで見られます。子どもたちの遊び場ひとつとっても、幼児の遊び場は住棟から目の届く範囲にあって、その先にもう少し年齢の高い子どもたちが遊べるセミパブリックな空間があり、さらにその外にはより大きな外部空間が広がっているというように、ヒエラルキーを考えながら構成されている。あるいは道路の交わり方にしても、同じタイプの、例えば車専用道同士、または人が歩く小径同士は三叉路で交わるのに対して、異なるタイプの道路である小径と車道は直角で交わるよう配慮されていたり、いろいろ考え抜かれているわけです。

馬場──なるほど。モダニズムにおいて真剣に議論されてきた空間の実験を、もっとも早く採り入れているわけですね。しかもそれがまだ現存している。

木下──そうなんです。しかしそうした実績が語られないまま資料室に埋もれているような状況をもどかしく思ったのです。賃貸募集パンフレットなども、眺めているとその時代のことが手に取るようにわかっておもしろく、時間があれば資料室に籠っていました(笑)。

馬場──当時は設計者が直接パンフレットの基礎となる文章を書いたりしていたと言いますから、思いが滲み出ていたりするのでしょうね。とはいっても、昔はいまよりもはるかにおおらかな時代だったので、ゾーニングも大ざっぱなところがあります。そうした空間的な豊かさをメッセージとして伝えていくには、もう少し細かく、いまの時代にあったかたちで考えていく必要もあるかもしれません。

木下──子どもの遊び場の例で言うと、いまでは子どもが少なくなったり、年齢が違う子同士が団地の外部で遊ばなくなったりしているようなのですが、昔と変わった状況に対して、いまどういう提案ができるかを考えることが次のステップにつながるのかもしれませんね。

- 馬場正尊氏

既存の団地に関しては、従来の間取りを微修正しながら、内部の仕様だけを変えて、工事費を限界まで安く上げる時代が長くあったようです。4、50年前の物件だと、洗濯機置き場も冷蔵庫置き場もなかったりするわけです。事務所の若い女性スタッフを現地に連れて行ったりすると、脱衣室がない、しかも浴室の配水管が浴槽の下に潜り込んでいたりして、それだけは許せないと言う。いまの感性と当時の設計思想の間にはかなりのギャップがあるわけです。でも最近URと取り組むプロジェクトでは、多少工事費がアップしても、そこを抜本的に変えて、現代のライフスタイルに合わせようとする動きがあります。

しかし、それを現代のライフスタイルに合うようにリノベーションをするのがわれわれの仕事ですから、いろいろ工夫をしながらやっています。団地の多くは壁式構造で柱がないので、ちょっとした工夫でいろいろなことができる。壁を一枚挟んだりキッチンの位置を少し動かすだけで、いまのライフスタイルにあったプランができる。いまの若い世代はフレキシビリティを持ち合わせていますから、多少の問題があってもうまく使いこなしてくれるのです。

- 『孤の集住体──非核家族の住まい』

(渡邉真理・木下庸子、

住まいの図書館出版局、1998)

住まいのエッセンス

馬場──なにより団地のすばらしさは、もうひとつ、躯体というフォーマットにあります。50年前の設計者が安く合理的で快適な生活をどうすれば提供できるかを考え、しかも当時は予算があまりありませんから、その分いろいろな工夫を考え抜いた結果が、そこには表現されている。《観月橋団地》の仕事をやっていた頃がちょうど東日本大震災の直後にあたる時期だったのですが、当時は東京などでもエアコンを使わないようにしようという動きがありました。そうした状況のなか、京都の現場に行ったら、当然クーラーなどはないわけですが、案外快適なことに気がつきました。住棟の南北が開いていて、風が通るような敷地になっていたからです。また、通常スケルトン状態になった現場は暗いのですが、《観月橋団地》の現場は日照も確保されていて明るく、照明も必要ない。昔の団地はエアコンがないことを前提に設計されているので、省エネの観点からも、生活の快適さという観点からも、非常によく考えられているということにあらためて気づかされました。同じ時期に東京のアパートでエアコンを点けず風を入れようと思っても、廊下に面した窓を開けた途端に、廊下を通る人からじろじろ中を見られたりしていたので、もしかしたら団地のビルディングフォーマットというのは、一周回って新しいのではないかと思ったわけです。僕らは集合住宅で合理性や容積率のためのパズルをたくさん解かざるをえない時代をずっと過ごしてきたわけですが、もう一度、もともと団地というフォーマットがもっているポテンシャルを見つめ直す時期に来ているのではないでしょうか。団地の躯体自体は変えることはできなくても、内部のレイアウトに関しては、ある制約のなかで結構いじることができるわけですから。木下──いまの時代、部屋の数も少なめでいいのだったら、いろいろやりようがありますね。

馬場──おっしゃるとおりです。昔は1世帯の核家族が入っていたところを、1人か2人のための住居と読み替えたとたんに、30平米をワンルームにするなど、非常に豊かな空間をつくることができるようになります。バブルの時代、空調機器などによって強引にコントロールをかけながら環境を成立させていた住宅群から比べると、躯体のみの「スッピン」の状態でもかなりいい感じの住宅になっている。ですから、当時の設計者は頑張っていたんだなという思いを禁じえませんし、僕らはそれを引き受けて、彼らのスピリットを継承しながら、いまという時代をインストールしていくことができればいいなと思っています。

木下──「一周回って新しい」というのはまさにそうですね。ようやく団地が歴史上の遺産になったということではないでしょうか。「団地好き」「団地マニア」という言葉を最近耳にするようになりましたが、そういう時代にようやくなった。しかも馬場さんがおっしゃったように、モノがなかった時代にあれこれ工夫してやっていたこと自体に魅力があって、まさに「スッピン」の良さに私たちが気づいたわけですね。特に震災以降、省エネ問題や少子高齢化問題といった社会問題への関心の高まりとともに、すべて剥ぎ取られたあとでも依然として残る人間の根源的なものに、あるいは装飾的なものがすべて失われたあとに残る住まいのエッセンスのようなものに、私たちはあらためて魅力を感じるようになった。馬場さんの「R不動産」が、そうした状況をよりプロモートしていくようなことになれば、こんなにすばらしいことはないと私も思います。URの人たちと話していても、こうしたリノベーションのプロジェクトに関わっている人たちは、非常に情熱的に仕事に取り組んでいらっしゃる印象を受けます。

馬場──木下さんのお話を聞いていて思い出したのですが、亡くなる少し前の清家清さんにインタヴューをさせていただいたことがあります。インタヴューのうち3分の2くらいは駄洒落を言われていて、なかなか成立せずに苦労した記憶がありますが(笑)、ただ、最後の雑談のなかで、僕たちが既存の構法・素材を用いたりしながら、安い工費でも豊かな住宅を作ろうとしている状況は、清家さんが設計をはじめられた戦後50年代から60年代前半までの、モノが豊かでなかった時代の状態と似ているかもしれない、とおっしゃっていました。その後、日本は高度成長期を経て、人々のライフスタイルや住み方に対するヴァリエーションが一気に多様化しました。さまざまな装備が付加され選択肢の幅は広がっていったけれど、人口減少の時代に入り、再びありあわせのものでなんとかする時代になっていて、一周回って似た状況になっているのではないかと。確かに、高度経済成長期〜バブル期を経て、落ち着いたいまの状態は、50年代と状況的に似たところがあると感じられ、とても共感しました。

内装を剥がして素の状態になった団地は空間の構成が素直にできているので、ベースとなっている思想が空間からはっきりと伝わってきます。だから時代が変わって僕らが介入していく時も、その思想を守りつつどこを変えるかということに関して、歴史とのバランスを考えながら設計を進めていけるわけですね。次の住み手や設計者がやってきたときにエッセンスだけがある状態だから、良い意味でコミットメントできる隙間があるんですよね。

木下──日本の狭小住宅に興味を持つ海外の人に話を聞いたとき、「住まいのエッセンス」とは何かを追求しながらつくっているところがおもしろいのだと言っていました。それは事実だと思うし、初期の公団住宅は限られた予算のなかで、浴室・ステンレスキッチン・シリンダー錠といったその時代があこがれた装備を開発し整備しています。それは言い換えればその時代の「住まいのエッセンス」を十分に考えていたということです。

馬場──なるほど、僕らが団地に魅了されているのは、「住まいのエッセンス」を追求する姿勢に対してなんですね。

木下──バブル期の住宅は、エッセンスではなく付属物が過剰に存在する感じでした。そこでもう満腹になってしまったわけですが、いまは本当に必要なものは何なのかを考えられる時代なのではないかと思います。

馬場──バブルの住宅は化粧をしすぎて元の顔がわからないような状態ですね(笑)。そう考えるといまはむしろ、いい時代ですね。

木下──最近改修が行なわれた《多摩平団地》(1958)も、エッセンスを追求したからこそ、広いデッキを作るような選択肢につながったわけですよね(多摩平の森 ルネッサンス事業、www.ur-net.go.jp/rebuild/rn2/)。公団は、昔は住まいをつくるリーダーでしたが、URは今後はストックを活用するリーダーとして活躍してほしいです。そのためにもいま実施されている改修をもとに制度も変えていく方向を追求してほしいと思います。

馬場──「住宅」公団から年を経て「都市」再生機構へと名称が変わったように、住宅から都市へとより広い視野を持っていくために必要なことですよね。

木下──URになってから、基本的に新築はつくらないという方針に変わったということは、面積を増やす方向から減らす方向へという転換を意味しているという見方もできます。量としては十分ある団地の床を抜いて、上下の2戸を吹き抜けでつなげるなど、ボリュームの豊かさにチャレンジしていくという発想があり得ると思います。《ひばりが丘団地》のスターハウスで吹き抜けを作る実験もしているので、技術的に実現に向ける可能性は大いにありますし、それを先進的に活かしてほしいです。

馬場──団地を住居から別の機能へと用途変更することも大いに可能性があると考えています。ストックを利用して都市になにかを還元するためには、住宅としての専門用途だけでなく居住地と商業地、勤務地が混ざり合わなければ、人口減少のなかで都市が成立しなくなっていくのは明らかです。住宅だけでなく、ちょっとしたパン屋や雑貨屋があるような団地生活がいいと思いませんか。住むという機能以外に新鮮なノイズが入り込むことで、多様な住み方のヒントも想像できると思います。

木下──用途変更をすれば、高齢化が進んだニュータウンもリヴァイヴする鍵になりそうですよね。

店主がその団地に住まいを持つかたちも現実的かもしれません。《東雲キャナルコート》の時に、基本的に「住まい」を供給する組織が「ホームオフィス」を実現する方法を模索した結果、「在宅ワーク支援型住宅」という表現に行きついたことで、成立させることができました。少しずつ枠を広げることが新しい可能性につながる気がします。

住宅公団と作家性/団地R不動産

馬場──いままで住宅公団は多種多様な建築家のチャレンジや新しい視点を取り入れながらやってきた歴史を持っているわけですよね。古くは前川國男さんの関わった《阿佐ヶ谷住宅》もあり、《東雲キャナルコート》の試みなどがあるので、それを続けていって欲しいと思います。団地には標準設計仕様というものがあって、その標準設計仕様を遵守するためになかなか特殊解が受け入れられにくいところはあるのですが、これまではそのなかで工夫を追求してきました。しかし、標準設計仕様自体をもう少しフレキシブルにしてみると、iOSに新しいアプリがどんどん入ってくるように、もっと新しいアイデアが入ってくるのではないでしょうか。木下──大きな組織なので新しい挑戦についてのコンセンサスをつくっていくのが大変だろうとは思います。途中で挫折してしまうことも多々あると思いますが、建築のアイデアや技術を持つ外部の人々の意見も取り入れつつあるので、いい方向に向かって動いていますよね。

今年の3月に竣工した《花畑団地27号棟》(camp design inc.、2014 10plus1.jp/monthly/2014/08/issue-05.php)は、建築的実験でありながら住民を募集して、実際に人が住んでいるわけですよね。これはとても大事な一歩だと思います。《清瀬旭が丘団地》や《ひばりヶ丘団地》など建て替えの決まった団地で2007年頃から続けてきた実験が、徐々に対社会にアピールしていくフェーズに入ってきていますね。確実に進んでいると思います。

馬場──「東京R不動産」は、都市に眠っているヴォイドのようなものを採集する少しオタクっぽいサイトとして2003年に始まりした。その後それを実際に賃貸できるような仕組みを考え、リノベーションも自分たちで手がけながら、発展させてきました。だんだん世間的にもリノベーションが一般化してくるなかで、「R不動産」のやっていることも当たり前だと受け入れられるようになってきたと感じています。リノベーションをめぐる目線が平均化しているといえるかもしれません。そういう実感を持ちつつ、リノベーションという大きなカルチャーのなかで団地だけを取り出す「団地R不動産」というメディアをつくることで、団地の空間的特徴がひとつのまとまりとしてより明らかになるような、そういう目線を培っていくことができればと思っています。

「東京R不動産」も10年が経ち、周りを取り巻く状況は変わってきました。「R不動産」を始めた翌年の2004年から日本の人口は減りはじめたのですが、最近では、2040年までに全国の1800市町村が人口減少で消滅する可能性がある(日本創成会議人口減少問題検討分科会、www.nikkei.com/article/DGXNASFS0802O_Y4A500C1EE8000)と発表されたように、いよいよこの数字のリアリティが共有される時代になりました。将来そうなったときに新築ではなくストック再生で社会・都市をどう変えてゆくかということに、いろいろなメディアを含めた社会的関心が向きはじめていることも感じています。

木下──例えば、団地の一室を借りてデザイン系の事務所として使うとか、アーティスト用の住棟をつくったりすれば、多様な世帯が団地に入ってきてどんどんリヴァイヴするでしょうね。

馬場──バブルの頃のように募集を出せばすぐに完売するという状況ではないからこそ、それを逆手に取ることができると思います。

木下──日本独特の「現状復帰」という制度も、借りる側にとって義務のように重くのしかかっていますが、そこを解除することで、住みながらより良いストックを作るという創造的な暮らし方、展開があり得ると思います。

馬場──URがはじめた「カスタマイズUR」(www.realtokyoestate.co.jp/column/topics/customize_ur/)が先行事例になっていってほしいですね。

木下──いまのように空き家が目立つようになってくると、複数居住も日常の現実的な話になってきますね。

馬場──私も東京で働きながら山形の大学(東北芸術工科大学)で教えていて、さらに房総のほうに家を持っているのですが、房総の家は空いている時間のほうが多い。最近はAirbnb(www.airbnb.jp/)のように、手軽に家を貸したり借りたりできる試みがはじまっています。僕もせっかくなので、自分の家を宿として貸してみるというプロジェクトを始めようと思っています(「房総の僕んちに、泊まってみませんか?」www.realtokyoestate.co.jp/column/topics/shortstay/)。都市に自由に住むための可能性のある試みだし、2020年の東京オリンピック開催に際しては絶対にビジターへの宿泊施設の供給量が足りなくなるので、社会的にも必要とされる手法だと思います。

木下──それはとてもおもしろいですね。私もあまり使っていない場所があって誰かに短期に滞在してもらってもよいと思っているのですが、自力で貸すのは難しいと思っていたので、ぜひ参加したいですね(笑)。

- 房総の馬場家 ©Daici Ano

いえとまちの間のスケール

木下──戸建の住宅や集合住宅と違って、かつての団地設計はとても広い敷地を与えられて、周辺環境から受ける制約も少ない。自由に配置計画に取り組めたわけですから、住宅公団の初期の試みでは、南面平行配置を遵守しながらもどこまでヴァリエーションを生み出せるか、ということに挑戦していて、数々の非常に豊かな配置計画が生まれています。一方、団地のリノベーションとなると、パズルのように限られた枠内での組み合わせを考えるので、無から創るか、有限の中にあてはめるかという点で、使っている脳の部分が違うというか、設計のスタンスが違いますよね。

馬場──僕の感覚では、リノベーションを通じて、部分を扱いながらそれがいかに都市的な発想につながっていくかということを考えているように思います。リノベーションの作業は、素材のパズル、ルートのパズルといったゲームを解くようなところがあって、部分に収斂しやすいのですが、その先に改修した住戸数が増え、都市的な規模になっていった時のことを考えながらやっています。

例えば、部分が増殖して迷路のような街を形成しているフェズやマラケシュなどは、先人が築き上げた強固な都市的なフォーマットがあって、人々がそのなかに入り込んでディテールをつくっているヨーロッパの都市とは作法が違います。前者は荒野のなかで輪郭のないまま増殖していく都市であり、後者は境界の内側で発展していく都市です。団地のリノベーションはどちらかというと後者のほうで、強いフォーマットに部分が入り込み、新しいレイヤーとしての都市が立ち上がっていくような、そういうイメージがあります。

木下──団地のインフィルが内部の要求に応じて更新され、その更新が次なる刺激を与えつつ少しずつ周りに影響を及ぼしながら新たなるレイヤーとして蓄積されていく、それが新陳代謝されていく団地のリノベーション、ストック再生のおもしろさでしょうね。

[2014年7月28日、LIXIL:GINZAにて]

木下庸子(きのした・ようこ)

1956年生まれ。建築家、設計組織ADH代表。現在工学院大学教授。2005年から07年までUR都市機構都市デザインチームチームリーダーを勤める。http://adh-architects.jp/

馬場正尊(ばば・まさたか)

1968年生まれ。建築家、Open A代表。東北芸術工科大学准教授。都市の空地を発見するサイト「東京R不動産」を運営。http://www.open-a.co.jp/