takram Directors' Dialogue 01:田川欣哉 × 渡邉康太郎

ただいま「現代建築家コンセプト・シリーズ No.18|takram design engineering」編集中。2014年8月までのプリプレス連載企画「takram Directors' Dialogue」。

takramの4人のディレクターが語る「デザインエンジニアリングの思想と未来」。

takram design engineeringは、デザインとエンジニアリング、これまでそれぞれの専門化が進められてきた両分野を再びつなぐ「Design Engineer」の集まりとして、2006年に設立されました。

製品をつくりあげるプロセスは効率のよい「作業」を進めるために分断され、革新的な技術開発が困難な現状にあります。takramは専門・領域に固執せずに幅広い複眼的視野を持つことで、複雑化した社会に向けて各種の提案を行なってきました。企業とのコラボレーションによるプロダクト・デザイン、アート・インスタレーション、アプリ開発、建築設計まで、その活躍の場も多岐に渡ります。

LIXIL出版では、「現代建築家コンセプト・シリーズNo.18」としてtakram design engineeringを取り上げます。web連載「takram Directors' Dialogue」は書籍刊行に先駆け、takramの活動や思考方法を、活動の中心を担っている4人のディレクター、田川欣哉、渡邉康太郎、カズ米田、緒方壽人による4つの対談から探ろうというものです。

初回はtakramに創業初期から携わる田川欣哉さんと渡邉康太郎さんに、takramの打ち出すキーワード「Design Engineering」「振り子の思想」「Storyweaving」などについて、そして「Design "and" Engineering」から「"Not" Design "nor" Engineering」への転換、これからのtakramについて伺いました。

もともと私は大学入学にあたって工学部を選ぶときに、エンジニアになれば何でも自分でつくれるようになる、という夢を持っていました。そのための勉強をすべく工学部に入ったのですが、大学3年のときにインターンとして、あるメーカー企業のなかに入ってみたときに、私がエンジニアがやる仕事だと思っていた多くの部分がエンジニアではない人たち、つまりデザイナーやプランナーなどが担当していることに、大きな衝撃を受けました。

インターンの最後に、その企業のシニアの方に「自分は、デザインもエンジニアリングもやる職種に就きたい」という相談をしたところ、その方からは「悪いことは言わないからエンジニアになりなさい」と諭されました。その時、自分が抱いていた理想は社会には許容されないものだということを突きつけられた気がしました。自分がそれを受け入れて、エンジニアの道を選択するのか、もしくはデザイナーとしての道を選ぶのか、大変迷いました。そして最終的にはどちらの道も選ばない「不選択」という選択をしました。20代の間は「デザインもエンジニアリングもやる」ことを試してみて、30歳になるときに見通しが立っていなければ、そのときはエンジニアになればいい、と考えたのです。

大学の工学部を卒業した後、就職することはやめ、英国Royal College of Artに2年間留学しました。その後、山中俊治さん率いる「LEADING EDGE DESIGN」に所属し、デザインとエンジニアリングを融合したプロジェクトを多く経験しました。その後、takramがスタートすることになります。

このように私のデザインエンジニアリングに対する取り組みは、社会から「君のやり方は間違っている、会社のやり方に合わせたほうがいい」と言われたことに対する反動から始まっています。ただ、そのことについてはすでに昇華ができていて、いまは「次へ、その次へ」という感じで進んでいます。

渡邉康太郎──ひとつのジャンルにとらわれないものづくりに取り組み始めたのは、僕の場合はtakramに合流する前、大学生の頃に遡ります。

文化人類学者である竹村真一先生のご自宅に、友人達と毎週末のように通い、さまざまなジャンルのリサーチや社会実験プロジェクトに取り組んでいました。その他、学部生の頃に参加していたのは稲蔭正彦先生(現在は慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授)のゼミです。ゼミのなかで「Surroundings」というチームに加わり、数名の仲間とともに、セミ・パブリックスペースでの家具やコミュニケーションツールを設計・デザインする活動をしていました。カフェに置くソファやランプなどが中心です。制作のアプローチ、求められるスキルセットに「唯一の回答」はなく、あらゆることを自分たちでこなすことがテーマのひとつでした。電子回路、プログラミング、木工、金工などのDIY。ジャンルや手法にとらわれない、という現在の意識と通じるものがあります。2004年ごろ、研究成果である家具やプロダクトを販売するため、仲間3人と「Surroundings」という会社を設立しました。振り返ってみれば洗練の足りない部分も多かったですが、学生時代、数年間の時間をかけて取り組んでいたプロジェクトです。実はこのときに作ったランプは、3台ほどが新丸ビルのインキュベーションフロアに納品されていて、今でも動いています。

その後経産省による欧州での留学・研修を経て、帰国後に友人の紹介でtakramに訪問する機会があり、早速働きはじめました。2007年のことで、takram設立から半年くらい経った頃だったかと思います。最初は「Water」展(21_21 DESIGN SIGHT)に向けて超撥水技術を用いたお皿を作るプロジェクトに取り組みました。その後《furumai》と名付けられた一連の作品です。数カ月後、展覧会が一段落したところでメンバーとして正式に参加。いまとなっては欣哉さんを除いて最も古参のメンバーとなりました。

takramに合流する前、学生時代のことを振り返ると、諸々の活動の他、とにかく読書をしていました。デザインに関連するものでは、デザイン・ファームIDEOのゼネラルマネジャー、トム・ケリーの『The Art of Innovation』(Random House LLC、2001/邦訳=『発想する会社!』鈴木主税+秀岡尚子訳、早川書房、2002)や『情報デザイン』(情報デザインアソシエイツ編、グラフィック社、2002)は特に印象に残っています。『情報デザイン』には、アメリカのIDEOから日本に戻ってきたばかりの深澤直人さんの寄稿した文章も掲載されていました。特に、MITで文学も教えている物理学者アラン・ライトマン『宇宙と踊る』(朝倉久志訳、早川書房、1997)はいつも持ち歩きながら、繰り返し読んでいました。どの本にも共通するのが、複数の分野・思想が「綺麗に統合されている」というよりも、「上手い具合に共存しながらある種の複雑な矛盾」を孕んでいる。しかしそれでもひとつの作品として完成している、ということ。不思議なバランス感覚と緊張感を持って成立する、これまでにない新しいものに、大きな魅力を感じていました。

異質なものが2つ衝突する、という点で思い起こされるのは、僕がこれまで暮らしてきたいくつかの都市です。中学生のときに父親の仕事の都合で住んでいた香港、そして大学の後就業体験をしたブリュッセル。どちらも不思議な場所です。香港は、言語的・文化的に中国ともイギリスとも言い切れない、複雑な特徴を持っています。ブリュッセルは北がオランダ語圏、南がフランス語圏に分かれ、ベルギーで唯一両方が公用語になっている都市で、文化的な衝突もあります。いずれも、複数の価値観が、完全に混ざるのとは違った形でオーバーラップしている。僕の価値観を構成する土壌に、そういったハイブリットなもの、一言では言い表せないものに対する興味、意識があったのだろうと思います。ですからデザインとエンジニアリングを同時に扱うという姿勢に親近感を抱いてtakramにアプローチしたというよりも、そもそも越境に挑戦しているとか、複数の価値観が交差しているところに身を置く、ということに心地良さを見出したということだと感じています。だからこそ、創業当初のtakramのカルチャーにもすぐ馴染めたし、楽しみつつ活動を始めることができました。「Design "and" Engineering」から

渡邉──takramでは、つねに新しい学びと気付きがチームのなかで共有されています。すると、以前考えていたチームのあるべき姿や、かつては新しかった考え方が次第に常識化し、次なる新しい考え方が生み出されていきます。知の共有、知の新陳代謝は、takramに伝わる重要なアンダーカレントのひとつです。

そこから少し離れ、僕個人とって大事なことを考えると、仕事のジャンルとは異なる方向にアンテナを張り、独自の価値観の広がりを楽しむことだと思っています。文化的な取り組み、例えば茶道、文学や「香り」の世界、言語学などです。このような場で集めた視点や気付きは、明日の仕事にすぐには生きないものの、血肉となりいつか仕事に還元されていきます。周りのメンバーも、興味の範囲は違えど、同じようにしているのではないでしょうか。「明日以降」の仕事を満たすための材料、それを育むカルチャー(土壌)を大事にしたいと思っています。

田川──会社組織について言うと、takramには多様性がある、つまりいろいろな人がいるのですが、そのまとまり方がとてもユニークだと思っています。会社として「Design Engineering」をテーマに掲げているのですが、より具体的には、「Design "and" Engineering」ではなく「"Not" Design "nor" Engineering」というふうに考えています。どちらの領域にも限定されない存在でいたいということを皆が共有し、かつ決してそれぞれが同じ方向を目指していないところがポイントなんだと思っています。どうすれば複数の人たちが同じ場所で刺激し合いながら、「違う」ことがポジティヴな価値に昇華するのかということについて興味と関心を持っています。

もちろん多様性があるということと仕事がきちんとできるということは別次元の話で、この2つを混同させていはいけないと思っています。しっかり仕事をするということについては多様性の必要はなく、皆のベスト・プラクティスを集めたほうがよい。ただし、個々人が向かう方向性、テイストやスタイルについてはできるだけ多様なほうがよい。先ほどの渡邉君の言葉を借りれば、個々人のアンテナの方向性の多様さが集まってtakramの大きな傘が形成されるのです。最近はこうしたことを強く思っていて、すべての判断がその価値観から導かれると言っても過言ではありません。

そのようななか、takramに建築家が加わったり、サービスデザインという新しい枠組みを取り込んだりするうちに「Design Engineering」という言葉では括りきれない方向性が見え始めています。現在のわれわれは「Design Engineer」とはこういう存在だ、こうでなければいけない、ということを限定する方向には向かってません。

渡邉──「Design "and" Engineering」を考えていた時代に、プロトタイピングの作法等、私たちの基本的な足腰を成す方法論が生まれました。その後「"Not" Design "nor" Engineering」の時代に入って、いままさに変化を遂げている段階です。takramのなかに建築のディレクター、サービスデザインを専門とするディレクターが現われ、仕事の範囲が一気に拡大するのも遠くない未来のように思います。

田川──そうですね。とにかく2000年以降「ものをつくる」ということの内実が非常に多様化してきていますし、同時にひとつのものをつくりあげるためのコンポーネントが非常に複合的になってきています。そのうえで、それらの複合要素の設計統合をするだけで終わらずに、運用、サービスも同時に考えなければならない場面も増えました。少なくとも20年前とはまったく違ったものづくりの環境ができあがりつつあります。

しかし、専門家はいつの時代も必要です。しかし、プロジェクトの上流から全体構成に対して責任を取っていくタイプの人も必要です。仮にその人が「デザイナー」と名乗っていても、ある程度メタ的にふるまっていくタイプの人の存在が、組織活動の幅を大きくしていくことになるのではないでしょうか。

日本の企業のプロフェッショナルたちは概ね、あるひとつの視点におけるプロフェッショナルです。一方われわれは、2つかそれ以上の視点を同時に持ち、価値をインテグレートしたい。大きな企業のなかでも「部分」と「全体」の両立などは実践されていますが、多くの場合既定の順序や優先順位がある。全体を設計してから部分を詰める、もしくはその逆といったように。もちろんそれもひとつの方法ですが、しばしば固定的で不可逆的なプロセスとなってしまう場合が多いようです。

田川──そうですね。「振り子の思想」は小さなレベルから大きなレベルまで、さまざまな場面で頼りになる思考方法です。2つの異なる極の間でこれを実施することの本当の意味は、AとBの間に、新しいフィールドを見いだすということです。解かなければいけない問題があったとき、二極の仮説をつくることで、問題の立体性を把握するということです。

われわれが扱う問題はいつも複雑です。それに取り組むために振り子の作用を活用してプロジェクトを進めるのです。いまの社会について考え、社会に対して提案をするための原動力がそこにあるのです。

渡邉──最近「振り子の思想」を説明するためのいくつかのキーワードを考えています。1つめは「Unpurified Unity (UU)」。必ずしも純化されていない、混沌としたものが環境や自分のなかにある時に、それをあえて要素還元したり部分に分けたりせずとも、そのなかに統一性、統合性を見出すというコンセプトです。

2つめは「シナジーするタイダルアクション」。シナジーは弁証法でいうアウフヘーベン(止揚)、タイダルアクション(tidal action)は潮の満ち引きですね。砂浜と波、2つの状態を時間経過のなかで行き来する豊潤な場でさまざまな生命が育まれるように、2つのカルチャーが出会う場所、せめぎあう場所でこそシナジーが起こる。

3つめは「Oxymoronic Order(OO)」。訳すと「矛盾による秩序」で、矛盾を整理整頓して排除する前に、それを内包したまま進んでみる、ということです。そのなかからあえて答えを見出してみるような、複数の針の穴に、同時に丁度一本の糸を通すような問題解決が理想ではないかと思っています。

最後にもうひとつ、「Self-Redefining Engine」。自己再編集する機関という意味ですね。ひとつの固定された考えに囚われず、自己を常に変更し再編集できる存在でありたい。プロセス自体をリ・プロセスするということでもあります。「Self-Redefining Engine」は、takramのもうひとつの大きな考え方である「Storyweaving(ストーリー・ウィーヴィング)」に通じます。Storyweavingとは、プロジェクトの初期に設定したコンセプトをその後も柔軟に練り直し続け、よりよいものに洗練させていく手法です。プロトタイピングが物理面での試行錯誤と改善のプロセスなら、ストーリー・ウィーヴィングは抽象面でのそれです。M・C・エッシャーの《Drawing Hands》(1948)というイラストレーションがあります。右手が左手を描き、左手が右手を描く、円環状の絵です。どちらから描き始めたか分からないけれども、互いに高め合う状態。これはまさに「Storyweaving」であり、「振り子の思想」なのかもしれないと思っています。

例えば、人体を水筒化し、ごく少量の水分摂取でも生命維持できる人工臓器システム《Shenu: Hydrolemic System》(2012)のロゴは、「ウロボロス」をモチーフにしながら、《Drawing Hands》と同じ思想の元にデザインされています。ウロボロスは自分の尻尾を食べる環状の蛇で、死と再生、破壊と創造を繰り返します。循環や矛盾の象徴でもあり、まさに「Oxymoronic Order」の、矛盾による秩序という状態をイメージ化したものです。同時にこれは「Self-Redefining Engine」のイメージにも繋がります。

プロジェクト初期、われわれはものづくりの面ではさまざまな提案をすることができたのですが、例えばプランニングやブランディングなど、東芝でも直接ものづくりに取り組まない部署に所属する方々も多くいるなか、全員が共有できる価値観を探すことに、大きなチャレンジを感じていました。

色々な方法を模索するなか、より多くの立場の人が「このテーマは自分も共有できる」と感じられるような、もう一歩抽象度の高い指針、哲学を作る必要がある、と考えるに至りました。この「指針」なるものは、その後ものづくりを続けながら少しずつ発見・言語化され、強化されていきます。プロジェクトを進めるなかで、具象的思考と抽象的思考とが並行し、交差して、ひとつの強い価値観に結実していく。「Prototyping」と「Storyweaving」の関係は、「ものづくり」と「ものがたり」、「具象(物質的)」と「抽象(概念的)」の関係と言い換えることができます。

この図をtakramではウィーヴィング・カーブ(weaving curve)と呼んでいます。具象と抽象がお互いに影響し合い、より高い価値へと結晶化していく様子をイメージしたものです。右に進む時間軸のなかで振り子の運動が起こっています。振り子の周期が少しずつあるレベル、つまり高い統合価値のポイントに収斂していく。縦糸と横糸、「ものづくり」と「ものがたり」を編み込む、という言葉に込められているのは、どちらかが上位概念、先行概念とならずに、お互いが密結合しながらひとつの成果に至る、という意識です。無理な製品コンセプトを後づけしブランド化するという「アップリケ」のようなプロセス。またはウォーターフォール式の不可逆的な進行のなかで、事前に決めたコンセプトを全く変更できなくなってしまう「継ぎ接ぎ」型のプロセスでもありません。お互いがお互いを高め合うという意味での「ものづくり」と「ものがたり」の相互作用を、時間軸に沿ってきちんと働かせたい。

具体的な取り組みとして、われわれはよく、プロジェクトの前半でインタビューセッションを実施します。「エグゼクティヴ・インタビュー(組織やプロジェクトの意思決定を担うリーダーに対して行うヒアリング)」、「キーフィギュア・インタビュー(プロジェクトの内容に関する外部有識者に対して行うヒアリング)」、「オンサイト・インタビュー(プロジェクトの実作業を行なう担当者レベルに対して行うヒアリング)」が持つ意味は、プロジェクトを経るごとに高まっているし、ここに「ソーシャル・リスニング(ソーシャルメディアを調査・分析し、プロジェクトに有意な情報を抽出する手法)」が最近加わりました。これらの取り組みにより、ストーリーの抽象面とプロトタイピングの具象面が、より密に相互作用し合うようになっています。われわれは、現状製品開発側に寄ったものがたりを中心に編み、プロジェクトを推進していますが、生活者との継続的なコミュニケーションを考えると、今後はものが世に出た後に生活者とコ・ウィーヴ(Co-weave)し続けるストーリーがあってもいいはずです。よりマーケティング、PR、広報に寄ったものがたり・ものづくりの作法に、今後取り組んでいきたいと考えています。

田川──渡邉君から「越境」という言葉がありましたが、「Design Engineer」というコンセプトは理系と芸術系を越境するための足がかりです。対して「Storyweaving」は文系とそれ以外の人たちとの間の壁を越境する手法とも言えるかもしれません。「Storyweaving」というスキームを宣言することで、文系の人たちが持っている物事の進め方をわれわれのフィールドに引っ張ってくることができる。これによって確実にプランニングやブランディングなどを担当する人々のフィールドに近づくことができたと思っています。「Prototyping」との組み合わせによって、われわれなりのオリジナルなプロセスになりました。「Storyweaving」は新しい時代のための新しいアプローチで、複雑な問題を複雑なままに扱うための武器だと思います。

渡邉──takramは必ずしもこれまでのデザイン史の系譜に沿わない活動に取り組むこと、プロセスを模索することにも、価値の一端を置いています。既存のスキームには収まらず、優れた成果を残してきた人は、これまでのデザイン史のなかにも数多く居ます。例えば建築家でありながら思想家、工業デザイナーでありながらグラフィック・デザイナー......といったかたちで、複数の顔を持つ越境者達です。ダ・ヴィンチ、磯崎新氏、ブルーノ・ムナーリ、などなど。越境に価値を見出すわれわれtakramは、同時に多くのキャラクターが集まるコレクティヴな場である、という点でも大きな価値があるはずです。だから、そのなかの一人ひとりには独自の越境性を持ち、その新たな側面を周りのメンバーや世のなかに提供し続けてもらいたい。逆に言えば、プロダクト・デザインも建築もアート・インスタレーションも、サービス・デザインもブランディングも、越境的、統合的に扱うことができるはずだし、それは個人で成す挑戦よりも、takramという場を使って挑戦するほうが面白い、と思います。今後さらにメンバーが増えることで、takramの輪郭がどんどん拡張されていくと想像しています。

個人的によい刺激をもらっている人物のひとりは、伊丹十三さんです。イラストレーター、俳優、料理人、映画監督と多彩な人だけれども、それらがひとつの美意識によって貫かれているところは、大きな魅力です。円城塔さんのようなSEとしての顔を持ちながら小説家でもあるという方も、現代的な越境性の象徴かもしれません。そういう方々には、takramで受ける刺激と同様の魅力を感じますね。

田川──なるほど。越境者たちの集まりでできている会社というコンセプトは新しいでしょうね。

渡邉──最後に、折角なので欣哉さんに質問です。もし今、余暇が十分取れて、自分の手でじっくりつくることができるなら、何をつくりますか?

田川──ひとつ具体的なサービスを育ててみたいです。頭のなかにひとつとっかかりのイメージがあるんですよ。

takramは5年ごとに新しいフェイズに移ってきていると思いますが、次の5年はどのような活動をしているだろうか、どうあってほしいかというイメージを、最後に渡邉君から聞きたいですね。

渡邉──takramの新しいディレクターが開拓する越境的ビジネスや、さまざまな試みによって活動範囲が拡大していくこと。それからディレクターでなくとも、エスノグラファーやビデオダイレクター等、特定の技術を持っているメンバー、すなわちエキスパートも、今後どんどん増えてほしいという希望があります。これらは予想できることですが、他方「予想できないことが起こる」というのもまた価値だと考えています。「Oxymoronic Order」「矛盾による秩序」そのものですね(笑)。

田川──それは自分たちの越境可能性を大きくすることでもありますね。

渡邉──そうですね。ディレクターに限らず、たったひとりの個人の存在によって、突然takramのビジネスの幅が広がることも十分にあり得ます。予想可能な範囲から外へ出ようとする姿勢を保つことこそが、takramのこれからの価値をつくっていくのかな、と考えています。

田川──そうですね、最近私もそう思っています。予測できる部分と予測しないほうがよい部分があって、多様性を実現するのは端的に「出会い」や「セレンディピティ」ですから、あまり予測しないことにしましょう。人との出会いによって挑戦すべき分野が導かれるのでしょう。

渡邉──今回のディレクターズ・ダイアログで、takramの初期の歴史や考え方、方法論について改めて振り返ることができました。多くの人は、takramに対して「Design Engineering」を掲げ、ジャンルを超えていろいろなプロジェクトに取り組んでいる理系的な人の集まり」といった認識を持ってきたのではと思いますが(笑)、本質的には「越境による試行錯誤を続ける組織」であることをご理解いただけたのでは、と思っています。takramのなかで常々生じる成長、変化も、今後の表現に変えて、さらなる飛躍に繋げていきたいと考えています。現代建築家コンセプト・シリーズNo.18を楽しみにしていてください。

2013年12月2日、takram表参道オフィスにて

田川欣哉(たがわ・きんや)

takram design engineeringファウンダー/クリエイティブディレクター/デサインエンジニア。1999年東京大学工学部卒業。01年英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修士課程修了。デザインエンジニアリングという新しい手法で、ソフトウェアからハードウェアまで幅広い製品のデザインと設計を手掛ける。07年Microsoft Innovation Award 最優秀賞、独red dot award: product design 2009など受賞 多数。

渡邉康太郎(わたなべ・こうたろう)

takram design engineering クリエイティブディレクター/デサインエンジニア。慶應SFC卒。アテネ、香港、東京で育つ。学生時代の起業、ブリュッセルへの国費留学を経て、07年takram。最新デジタル機器のUI設計から企業のブランディングまで幅広く手がける。代表作に東芝・ミラノサローネ展示「OVERTURE」、虎屋と製作した未来の和菓子「ひとひ」等。「ものづくりとものがたりの両立」という独自の理論をテーマに、企業を対象とする人事研修やワークショップを実施。国外の大学での講義・講演も多数。香港デザインセンターIDK客員講師。独red dot等受賞多数。著書に『ストーリー・ウィーヴィング』(ダイアモンド社、2011)。

takramの4人のディレクターが語る「デザインエンジニアリングの思想と未来」。

takram design engineeringは、デザインとエンジニアリング、これまでそれぞれの専門化が進められてきた両分野を再びつなぐ「Design Engineer」の集まりとして、2006年に設立されました。

製品をつくりあげるプロセスは効率のよい「作業」を進めるために分断され、革新的な技術開発が困難な現状にあります。takramは専門・領域に固執せずに幅広い複眼的視野を持つことで、複雑化した社会に向けて各種の提案を行なってきました。企業とのコラボレーションによるプロダクト・デザイン、アート・インスタレーション、アプリ開発、建築設計まで、その活躍の場も多岐に渡ります。

LIXIL出版では、「現代建築家コンセプト・シリーズNo.18」としてtakram design engineeringを取り上げます。web連載「takram Directors' Dialogue」は書籍刊行に先駆け、takramの活動や思考方法を、活動の中心を担っている4人のディレクター、田川欣哉、渡邉康太郎、カズ米田、緒方壽人による4つの対談から探ろうというものです。

初回はtakramに創業初期から携わる田川欣哉さんと渡邉康太郎さんに、takramの打ち出すキーワード「Design Engineering」「振り子の思想」「Storyweaving」などについて、そして「Design "and" Engineering」から「"Not" Design "nor" Engineering」への転換、これからのtakramについて伺いました。

takramのスタート

田川欣哉──会社がスタートした当初、われわれは「Design Engineering」を掲げ、デザインとエンジニアリングの両方を行なうための会社を、誰かの真似をするのではなくゼロから挑戦してつくりたいと考えていました。当時、われわれのような仕事をする会社はまだ一般的ではありませんでしたが、自分たちよりも若い世代の人たちはわれわれの考え方に共鳴してくれるのではないかという予測を持っていました。もともと私は大学入学にあたって工学部を選ぶときに、エンジニアになれば何でも自分でつくれるようになる、という夢を持っていました。そのための勉強をすべく工学部に入ったのですが、大学3年のときにインターンとして、あるメーカー企業のなかに入ってみたときに、私がエンジニアがやる仕事だと思っていた多くの部分がエンジニアではない人たち、つまりデザイナーやプランナーなどが担当していることに、大きな衝撃を受けました。

インターンの最後に、その企業のシニアの方に「自分は、デザインもエンジニアリングもやる職種に就きたい」という相談をしたところ、その方からは「悪いことは言わないからエンジニアになりなさい」と諭されました。その時、自分が抱いていた理想は社会には許容されないものだということを突きつけられた気がしました。自分がそれを受け入れて、エンジニアの道を選択するのか、もしくはデザイナーとしての道を選ぶのか、大変迷いました。そして最終的にはどちらの道も選ばない「不選択」という選択をしました。20代の間は「デザインもエンジニアリングもやる」ことを試してみて、30歳になるときに見通しが立っていなければ、そのときはエンジニアになればいい、と考えたのです。

大学の工学部を卒業した後、就職することはやめ、英国Royal College of Artに2年間留学しました。その後、山中俊治さん率いる「LEADING EDGE DESIGN」に所属し、デザインとエンジニアリングを融合したプロジェクトを多く経験しました。その後、takramがスタートすることになります。

このように私のデザインエンジニアリングに対する取り組みは、社会から「君のやり方は間違っている、会社のやり方に合わせたほうがいい」と言われたことに対する反動から始まっています。ただ、そのことについてはすでに昇華ができていて、いまは「次へ、その次へ」という感じで進んでいます。

渡邉康太郎──ひとつのジャンルにとらわれないものづくりに取り組み始めたのは、僕の場合はtakramに合流する前、大学生の頃に遡ります。

文化人類学者である竹村真一先生のご自宅に、友人達と毎週末のように通い、さまざまなジャンルのリサーチや社会実験プロジェクトに取り組んでいました。その他、学部生の頃に参加していたのは稲蔭正彦先生(現在は慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授)のゼミです。ゼミのなかで「Surroundings」というチームに加わり、数名の仲間とともに、セミ・パブリックスペースでの家具やコミュニケーションツールを設計・デザインする活動をしていました。カフェに置くソファやランプなどが中心です。制作のアプローチ、求められるスキルセットに「唯一の回答」はなく、あらゆることを自分たちでこなすことがテーマのひとつでした。電子回路、プログラミング、木工、金工などのDIY。ジャンルや手法にとらわれない、という現在の意識と通じるものがあります。2004年ごろ、研究成果である家具やプロダクトを販売するため、仲間3人と「Surroundings」という会社を設立しました。振り返ってみれば洗練の足りない部分も多かったですが、学生時代、数年間の時間をかけて取り組んでいたプロジェクトです。実はこのときに作ったランプは、3台ほどが新丸ビルのインキュベーションフロアに納品されていて、今でも動いています。

その後経産省による欧州での留学・研修を経て、帰国後に友人の紹介でtakramに訪問する機会があり、早速働きはじめました。2007年のことで、takram設立から半年くらい経った頃だったかと思います。最初は「Water」展(21_21 DESIGN SIGHT)に向けて超撥水技術を用いたお皿を作るプロジェクトに取り組みました。その後《furumai》と名付けられた一連の作品です。数カ月後、展覧会が一段落したところでメンバーとして正式に参加。いまとなっては欣哉さんを除いて最も古参のメンバーとなりました。

-

《furumai》

Photographs by Takashi Mochizuki

© 2007 water project

takramに合流する前、学生時代のことを振り返ると、諸々の活動の他、とにかく読書をしていました。デザインに関連するものでは、デザイン・ファームIDEOのゼネラルマネジャー、トム・ケリーの『The Art of Innovation』(Random House LLC、2001/邦訳=『発想する会社!』鈴木主税+秀岡尚子訳、早川書房、2002)や『情報デザイン』(情報デザインアソシエイツ編、グラフィック社、2002)は特に印象に残っています。『情報デザイン』には、アメリカのIDEOから日本に戻ってきたばかりの深澤直人さんの寄稿した文章も掲載されていました。特に、MITで文学も教えている物理学者アラン・ライトマン『宇宙と踊る』(朝倉久志訳、早川書房、1997)はいつも持ち歩きながら、繰り返し読んでいました。どの本にも共通するのが、複数の分野・思想が「綺麗に統合されている」というよりも、「上手い具合に共存しながらある種の複雑な矛盾」を孕んでいる。しかしそれでもひとつの作品として完成している、ということ。不思議なバランス感覚と緊張感を持って成立する、これまでにない新しいものに、大きな魅力を感じていました。

異質なものが2つ衝突する、という点で思い起こされるのは、僕がこれまで暮らしてきたいくつかの都市です。中学生のときに父親の仕事の都合で住んでいた香港、そして大学の後就業体験をしたブリュッセル。どちらも不思議な場所です。香港は、言語的・文化的に中国ともイギリスとも言い切れない、複雑な特徴を持っています。ブリュッセルは北がオランダ語圏、南がフランス語圏に分かれ、ベルギーで唯一両方が公用語になっている都市で、文化的な衝突もあります。いずれも、複数の価値観が、完全に混ざるのとは違った形でオーバーラップしている。僕の価値観を構成する土壌に、そういったハイブリットなもの、一言では言い表せないものに対する興味、意識があったのだろうと思います。ですからデザインとエンジニアリングを同時に扱うという姿勢に親近感を抱いてtakramにアプローチしたというよりも、そもそも越境に挑戦しているとか、複数の価値観が交差しているところに身を置く、ということに心地良さを見出したということだと感じています。だからこそ、創業当初のtakramのカルチャーにもすぐ馴染めたし、楽しみつつ活動を始めることができました。

「Design "and" Engineering」から

「"Not" Design "nor" Engineering」

へ

渡邉──takramでは、つねに新しい学びと気付きがチームのなかで共有されています。すると、以前考えていたチームのあるべき姿や、かつては新しかった考え方が次第に常識化し、次なる新しい考え方が生み出されていきます。知の共有、知の新陳代謝は、takramに伝わる重要なアンダーカレントのひとつです。そこから少し離れ、僕個人とって大事なことを考えると、仕事のジャンルとは異なる方向にアンテナを張り、独自の価値観の広がりを楽しむことだと思っています。文化的な取り組み、例えば茶道、文学や「香り」の世界、言語学などです。このような場で集めた視点や気付きは、明日の仕事にすぐには生きないものの、血肉となりいつか仕事に還元されていきます。周りのメンバーも、興味の範囲は違えど、同じようにしているのではないでしょうか。「明日以降」の仕事を満たすための材料、それを育むカルチャー(土壌)を大事にしたいと思っています。

田川──会社組織について言うと、takramには多様性がある、つまりいろいろな人がいるのですが、そのまとまり方がとてもユニークだと思っています。会社として「Design Engineering」をテーマに掲げているのですが、より具体的には、「Design "and" Engineering」ではなく「"Not" Design "nor" Engineering」というふうに考えています。どちらの領域にも限定されない存在でいたいということを皆が共有し、かつ決してそれぞれが同じ方向を目指していないところがポイントなんだと思っています。どうすれば複数の人たちが同じ場所で刺激し合いながら、「違う」ことがポジティヴな価値に昇華するのかということについて興味と関心を持っています。

もちろん多様性があるということと仕事がきちんとできるということは別次元の話で、この2つを混同させていはいけないと思っています。しっかり仕事をするということについては多様性の必要はなく、皆のベスト・プラクティスを集めたほうがよい。ただし、個々人が向かう方向性、テイストやスタイルについてはできるだけ多様なほうがよい。先ほどの渡邉君の言葉を借りれば、個々人のアンテナの方向性の多様さが集まってtakramの大きな傘が形成されるのです。最近はこうしたことを強く思っていて、すべての判断がその価値観から導かれると言っても過言ではありません。

そのようななか、takramに建築家が加わったり、サービスデザインという新しい枠組みを取り込んだりするうちに「Design Engineering」という言葉では括りきれない方向性が見え始めています。現在のわれわれは「Design Engineer」とはこういう存在だ、こうでなければいけない、ということを限定する方向には向かってません。

渡邉──「Design "and" Engineering」を考えていた時代に、プロトタイピングの作法等、私たちの基本的な足腰を成す方法論が生まれました。その後「"Not" Design "nor" Engineering」の時代に入って、いままさに変化を遂げている段階です。takramのなかに建築のディレクター、サービスデザインを専門とするディレクターが現われ、仕事の範囲が一気に拡大するのも遠くない未来のように思います。

田川──そうですね。とにかく2000年以降「ものをつくる」ということの内実が非常に多様化してきていますし、同時にひとつのものをつくりあげるためのコンポーネントが非常に複合的になってきています。そのうえで、それらの複合要素の設計統合をするだけで終わらずに、運用、サービスも同時に考えなければならない場面も増えました。少なくとも20年前とはまったく違ったものづくりの環境ができあがりつつあります。

しかし、専門家はいつの時代も必要です。しかし、プロジェクトの上流から全体構成に対して責任を取っていくタイプの人も必要です。仮にその人が「デザイナー」と名乗っていても、ある程度メタ的にふるまっていくタイプの人の存在が、組織活動の幅を大きくしていくことになるのではないでしょうか。

「振り子の思想」というコンセプト

渡邉──takramには「振り子の思想」と呼ばれる考え方があります。ある時はデザイナーとして、ある時はエンジニアとして思考するという風に、頭のなかでいつも「振り子」を左右に動かしながら、思考のモードを切り替え続ける姿勢です。高速で2つの極の間を行き来する。問題を少なくとも2つの角度から見るということが、「振り子の思想」に込められた意味のひとつです。極は「デザイン」と「エンジニアリング」に閉じる必要はなく、「部分」と「全体」、 「固」と「群」であってもいい。「具体」と「抽象」でも、「虫の視点」と「鳥の視点」でも、同じことが言えます。日本の企業のプロフェッショナルたちは概ね、あるひとつの視点におけるプロフェッショナルです。一方われわれは、2つかそれ以上の視点を同時に持ち、価値をインテグレートしたい。大きな企業のなかでも「部分」と「全体」の両立などは実践されていますが、多くの場合既定の順序や優先順位がある。全体を設計してから部分を詰める、もしくはその逆といったように。もちろんそれもひとつの方法ですが、しばしば固定的で不可逆的なプロセスとなってしまう場合が多いようです。

田川──そうですね。「振り子の思想」は小さなレベルから大きなレベルまで、さまざまな場面で頼りになる思考方法です。2つの異なる極の間でこれを実施することの本当の意味は、AとBの間に、新しいフィールドを見いだすということです。解かなければいけない問題があったとき、二極の仮説をつくることで、問題の立体性を把握するということです。

われわれが扱う問題はいつも複雑です。それに取り組むために振り子の作用を活用してプロジェクトを進めるのです。いまの社会について考え、社会に対して提案をするための原動力がそこにあるのです。

渡邉──最近「振り子の思想」を説明するためのいくつかのキーワードを考えています。1つめは「Unpurified Unity (UU)」。必ずしも純化されていない、混沌としたものが環境や自分のなかにある時に、それをあえて要素還元したり部分に分けたりせずとも、そのなかに統一性、統合性を見出すというコンセプトです。

2つめは「シナジーするタイダルアクション」。シナジーは弁証法でいうアウフヘーベン(止揚)、タイダルアクション(tidal action)は潮の満ち引きですね。砂浜と波、2つの状態を時間経過のなかで行き来する豊潤な場でさまざまな生命が育まれるように、2つのカルチャーが出会う場所、せめぎあう場所でこそシナジーが起こる。

3つめは「Oxymoronic Order(OO)」。訳すと「矛盾による秩序」で、矛盾を整理整頓して排除する前に、それを内包したまま進んでみる、ということです。そのなかからあえて答えを見出してみるような、複数の針の穴に、同時に丁度一本の糸を通すような問題解決が理想ではないかと思っています。

最後にもうひとつ、「Self-Redefining Engine」。自己再編集する機関という意味ですね。ひとつの固定された考えに囚われず、自己を常に変更し再編集できる存在でありたい。プロセス自体をリ・プロセスするということでもあります。「Self-Redefining Engine」は、takramのもうひとつの大きな考え方である「Storyweaving(ストーリー・ウィーヴィング)」に通じます。Storyweavingとは、プロジェクトの初期に設定したコンセプトをその後も柔軟に練り直し続け、よりよいものに洗練させていく手法です。プロトタイピングが物理面での試行錯誤と改善のプロセスなら、ストーリー・ウィーヴィングは抽象面でのそれです。M・C・エッシャーの《Drawing Hands》(1948)というイラストレーションがあります。右手が左手を描き、左手が右手を描く、円環状の絵です。どちらから描き始めたか分からないけれども、互いに高め合う状態。これはまさに「Storyweaving」であり、「振り子の思想」なのかもしれないと思っています。

例えば、人体を水筒化し、ごく少量の水分摂取でも生命維持できる人工臓器システム《Shenu: Hydrolemic System》(2012)のロゴは、「ウロボロス」をモチーフにしながら、《Drawing Hands》と同じ思想の元にデザインされています。ウロボロスは自分の尻尾を食べる環状の蛇で、死と再生、破壊と創造を繰り返します。循環や矛盾の象徴でもあり、まさに「Oxymoronic Order」の、矛盾による秩序という状態をイメージ化したものです。同時にこれは「Self-Redefining Engine」のイメージにも繋がります。

- 《Shenu: Hydrolemic System》

Photographs by Naohiro Tsukada

© 2012 takram design engineering

「Prototyping」と「Storyweaving」

渡邉──takramが初期から意識的に使い続けている手法のひとつに「Prototyping(プロトタイピング)」があります。「Prototyping」は、試作品を何度も作り直しながらプロジェクトを推進することで、デザインとエンジニアリング両方の視点から仮説検証を繰り返していく手法です。デザイナーでもエンジニアでも、ものづくりの形でプロジェクトに携わる多くの人の心を掴む力を持っています。一方で、その他の人にどう説明し納得を得られるか、もしくは、個々の体験的な了解以上に、企業の理念や哲学、経営方針とどれだけの整合性をもち得るか、という問題意識が長らくありました。自分たちが「Prototyping」による体験の創出やプロジェクトの進行に慣れていけばいくほど、他方で生じるある種の欠落感のようなものが大きくなっていったのです。ものづくりだけではなく、その周縁も含めてデザインしなければならない。象徴的だったのが、東芝との協働による、ミラノサローネでの展示プロジェクト《OVERTURE》(2009)です。

-

《OVERTURE》

Photographs by Daichi Ano

© 2012 Toshiba Corporation

プロジェクト初期、われわれはものづくりの面ではさまざまな提案をすることができたのですが、例えばプランニングやブランディングなど、東芝でも直接ものづくりに取り組まない部署に所属する方々も多くいるなか、全員が共有できる価値観を探すことに、大きなチャレンジを感じていました。

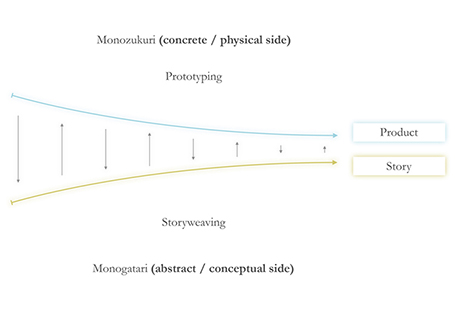

色々な方法を模索するなか、より多くの立場の人が「このテーマは自分も共有できる」と感じられるような、もう一歩抽象度の高い指針、哲学を作る必要がある、と考えるに至りました。この「指針」なるものは、その後ものづくりを続けながら少しずつ発見・言語化され、強化されていきます。プロジェクトを進めるなかで、具象的思考と抽象的思考とが並行し、交差して、ひとつの強い価値観に結実していく。「Prototyping」と「Storyweaving」の関係は、「ものづくり」と「ものがたり」、「具象(物質的)」と「抽象(概念的)」の関係と言い換えることができます。

-

「Storyweaving」

© 2012 takram design engineering

© 2012 Diamond Design Management Network

この図をtakramではウィーヴィング・カーブ(weaving curve)と呼んでいます。具象と抽象がお互いに影響し合い、より高い価値へと結晶化していく様子をイメージしたものです。右に進む時間軸のなかで振り子の運動が起こっています。振り子の周期が少しずつあるレベル、つまり高い統合価値のポイントに収斂していく。縦糸と横糸、「ものづくり」と「ものがたり」を編み込む、という言葉に込められているのは、どちらかが上位概念、先行概念とならずに、お互いが密結合しながらひとつの成果に至る、という意識です。無理な製品コンセプトを後づけしブランド化するという「アップリケ」のようなプロセス。またはウォーターフォール式の不可逆的な進行のなかで、事前に決めたコンセプトを全く変更できなくなってしまう「継ぎ接ぎ」型のプロセスでもありません。お互いがお互いを高め合うという意味での「ものづくり」と「ものがたり」の相互作用を、時間軸に沿ってきちんと働かせたい。

具体的な取り組みとして、われわれはよく、プロジェクトの前半でインタビューセッションを実施します。「エグゼクティヴ・インタビュー(組織やプロジェクトの意思決定を担うリーダーに対して行うヒアリング)」、「キーフィギュア・インタビュー(プロジェクトの内容に関する外部有識者に対して行うヒアリング)」、「オンサイト・インタビュー(プロジェクトの実作業を行なう担当者レベルに対して行うヒアリング)」が持つ意味は、プロジェクトを経るごとに高まっているし、ここに「ソーシャル・リスニング(ソーシャルメディアを調査・分析し、プロジェクトに有意な情報を抽出する手法)」が最近加わりました。これらの取り組みにより、ストーリーの抽象面とプロトタイピングの具象面が、より密に相互作用し合うようになっています。われわれは、現状製品開発側に寄ったものがたりを中心に編み、プロジェクトを推進していますが、生活者との継続的なコミュニケーションを考えると、今後はものが世に出た後に生活者とコ・ウィーヴ(Co-weave)し続けるストーリーがあってもいいはずです。よりマーケティング、PR、広報に寄ったものがたり・ものづくりの作法に、今後取り組んでいきたいと考えています。

田川──渡邉君から「越境」という言葉がありましたが、「Design Engineer」というコンセプトは理系と芸術系を越境するための足がかりです。対して「Storyweaving」は文系とそれ以外の人たちとの間の壁を越境する手法とも言えるかもしれません。「Storyweaving」というスキームを宣言することで、文系の人たちが持っている物事の進め方をわれわれのフィールドに引っ張ってくることができる。これによって確実にプランニングやブランディングなどを担当する人々のフィールドに近づくことができたと思っています。「Prototyping」との組み合わせによって、われわれなりのオリジナルなプロセスになりました。「Storyweaving」は新しい時代のための新しいアプローチで、複雑な問題を複雑なままに扱うための武器だと思います。

コレクティヴな越境を価値化すること

田川──現在は第三次産業革命期に入っていると認識している人が多いですよね。あらゆる物がデジタル化され、総合的なネットワーク化が進み、状況は日々更新されていきます。われわれが取り組んでいるのは、人類が初めて経験している今日的状況における「ものづくり」と「ものがたり」についての試行錯誤です。ですから、われわれの思想も日々更新され続けるべきだと考えています。これがtakramという会社が継続性を持ち得るかどうかの分水嶺でもあるのです。渡邉──takramは必ずしもこれまでのデザイン史の系譜に沿わない活動に取り組むこと、プロセスを模索することにも、価値の一端を置いています。既存のスキームには収まらず、優れた成果を残してきた人は、これまでのデザイン史のなかにも数多く居ます。例えば建築家でありながら思想家、工業デザイナーでありながらグラフィック・デザイナー......といったかたちで、複数の顔を持つ越境者達です。ダ・ヴィンチ、磯崎新氏、ブルーノ・ムナーリ、などなど。越境に価値を見出すわれわれtakramは、同時に多くのキャラクターが集まるコレクティヴな場である、という点でも大きな価値があるはずです。だから、そのなかの一人ひとりには独自の越境性を持ち、その新たな側面を周りのメンバーや世のなかに提供し続けてもらいたい。逆に言えば、プロダクト・デザインも建築もアート・インスタレーションも、サービス・デザインもブランディングも、越境的、統合的に扱うことができるはずだし、それは個人で成す挑戦よりも、takramという場を使って挑戦するほうが面白い、と思います。今後さらにメンバーが増えることで、takramの輪郭がどんどん拡張されていくと想像しています。

個人的によい刺激をもらっている人物のひとりは、伊丹十三さんです。イラストレーター、俳優、料理人、映画監督と多彩な人だけれども、それらがひとつの美意識によって貫かれているところは、大きな魅力です。円城塔さんのようなSEとしての顔を持ちながら小説家でもあるという方も、現代的な越境性の象徴かもしれません。そういう方々には、takramで受ける刺激と同様の魅力を感じますね。

田川──なるほど。越境者たちの集まりでできている会社というコンセプトは新しいでしょうね。

渡邉──最後に、折角なので欣哉さんに質問です。もし今、余暇が十分取れて、自分の手でじっくりつくることができるなら、何をつくりますか?

田川──ひとつ具体的なサービスを育ててみたいです。頭のなかにひとつとっかかりのイメージがあるんですよ。

takramは5年ごとに新しいフェイズに移ってきていると思いますが、次の5年はどのような活動をしているだろうか、どうあってほしいかというイメージを、最後に渡邉君から聞きたいですね。

渡邉──takramの新しいディレクターが開拓する越境的ビジネスや、さまざまな試みによって活動範囲が拡大していくこと。それからディレクターでなくとも、エスノグラファーやビデオダイレクター等、特定の技術を持っているメンバー、すなわちエキスパートも、今後どんどん増えてほしいという希望があります。これらは予想できることですが、他方「予想できないことが起こる」というのもまた価値だと考えています。「Oxymoronic Order」「矛盾による秩序」そのものですね(笑)。

田川──それは自分たちの越境可能性を大きくすることでもありますね。

渡邉──そうですね。ディレクターに限らず、たったひとりの個人の存在によって、突然takramのビジネスの幅が広がることも十分にあり得ます。予想可能な範囲から外へ出ようとする姿勢を保つことこそが、takramのこれからの価値をつくっていくのかな、と考えています。

田川──そうですね、最近私もそう思っています。予測できる部分と予測しないほうがよい部分があって、多様性を実現するのは端的に「出会い」や「セレンディピティ」ですから、あまり予測しないことにしましょう。人との出会いによって挑戦すべき分野が導かれるのでしょう。

渡邉──今回のディレクターズ・ダイアログで、takramの初期の歴史や考え方、方法論について改めて振り返ることができました。多くの人は、takramに対して「Design Engineering」を掲げ、ジャンルを超えていろいろなプロジェクトに取り組んでいる理系的な人の集まり」といった認識を持ってきたのではと思いますが(笑)、本質的には「越境による試行錯誤を続ける組織」であることをご理解いただけたのでは、と思っています。takramのなかで常々生じる成長、変化も、今後の表現に変えて、さらなる飛躍に繋げていきたいと考えています。現代建築家コンセプト・シリーズNo.18を楽しみにしていてください。

2013年12月2日、takram表参道オフィスにて

田川欣哉(たがわ・きんや)

takram design engineeringファウンダー/クリエイティブディレクター/デサインエンジニア。1999年東京大学工学部卒業。01年英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修士課程修了。デザインエンジニアリングという新しい手法で、ソフトウェアからハードウェアまで幅広い製品のデザインと設計を手掛ける。07年Microsoft Innovation Award 最優秀賞、独red dot award: product design 2009など受賞 多数。

渡邉康太郎(わたなべ・こうたろう)

takram design engineering クリエイティブディレクター/デサインエンジニア。慶應SFC卒。アテネ、香港、東京で育つ。学生時代の起業、ブリュッセルへの国費留学を経て、07年takram。最新デジタル機器のUI設計から企業のブランディングまで幅広く手がける。代表作に東芝・ミラノサローネ展示「OVERTURE」、虎屋と製作した未来の和菓子「ひとひ」等。「ものづくりとものがたりの両立」という独自の理論をテーマに、企業を対象とする人事研修やワークショップを実施。国外の大学での講義・講演も多数。香港デザインセンターIDK客員講師。独red dot等受賞多数。著書に『ストーリー・ウィーヴィング』(ダイアモンド社、2011)。