〈建築理論研究 04〉──槇文彦ほか『見えがくれする都市──江戸から東京へ』

-

- 左から、市川紘司氏、天内大樹氏、若林幹夫氏、南泰裕氏

建築にとっての理論、社会学にとっての理論

若林幹夫──今回お呼びいただくにあたって、これまでに掲載された3回分を読み返して感じたのは、理論に対する捉え方が建築家と私のような社会学者とでは異なっているのではないか、ということです。前回までのゲストの方は、みなさん実作のある建築家でしたが、僕は建築を専門に勉強したわけでもなければ、建築家でもない人間です。都市社会について考えている身として、第1回から第3回までに取り上げられたレム・コールハース、原広司さん、コーリン・ロウ、あるいは今日取り上げる槇文彦さんの『見え隠れする都市』は重要な作品として読んできましたが、その読み方はみなさんとは異なっています。初回の『錯乱のニューヨーク』では丸山洋志さんが「理論である以上は、ある危機的な状況を設定し危機の解消、解決をめざすべきものであるはずだと思う」とおっしゃっていますね。建築家にとって理論とは建築・都市計画を立脚するための理論だろうと思います。しかしそれはエンジニアリングや社会的実践にとっての理論であって「理論」と呼ばれているもののごく一部にすぎないのではないでしょうか。第2回で取り上げられていた原広司さんの「均質空間論」を初めて知ったとき、真木悠介さんの『時間の比較社会学』(岩波書店、1981)の議論を空間化したものだと感じました。真木さんの本では近代における時間が不可逆的で抽象的な量として現われてくる理由を社会構造の変容から論じていますが、それは原さんが近代の空間概念として均質空間がなぜ勝利していったかを語る方法と完全にパラレルであると思います。つまり僕にとっての「均質空間論」は社会理論であって、建築の話だけでなく都市における均質空間の成立について社会学的に論じているものなのです。コールハースの『錯乱のニューヨーク』もニューヨークの無意識を意識化するために3人のヨーロッパ人の視点、すなわちコールハース本人、ル・コルビュジエ、サルバドール・ダリを動員した本であり、20世紀のアーバニズムを示したものとして読むことができます。建築家にとっての理論とは、社会を理解するものというよりも社会をつくるためのものとして求められているものなのだということを改めて感じました。

一方で、僕は建築家という存在についてずっと興味を持ち続けています。建物は昔から、ヴァナキュラーな論理や伝統のなかに意味づけられて建てられていました。それらを無効化するような社会的条件のなかから近代建築やタウン・プランニングが出現し、そのときに自分たちを正当化する論理を必要とし、構築していった。それが建築理論の原点なのでしょう。吉本隆明が「左翼とは何かと問い続けていくのが左翼」と言ったことがありますが、同じように「建築とは何かと問い続けていくのが建築家」なんですよね。ところが建築なんて昔からあるし、「建築とは何か」なんて余計なことを考えなくてもいたるところで建っているわけですから(笑)、普通の人からみるとそれはすごく不思議な態度です。しかし建築家にとって建築とはそういうものではなく、自分たちの時代、技術や社会的条件の変化のなかで、どのような要請に応えることができるか、どのような建物を建てることができるか、それが歴史的・人類史的にどういう意味を持つのかを考えてしまうわけですよね。けれども実際はそうしたことを考えることのない人たちの営みが私たちの街をつくっている。さらに複雑なことに、建築家以外の人が建てた建物も、19世紀から20世紀の建築家が格闘し、実験を重ねてきたことを俗流化し、マニュアライズしてつくられています。その意味ではわれわれはすでに建築や建築家と無縁ではないのですが、ではじつのところ「建築家」とは何なのかと問われれば、建築家もそれ以外の人もうまく答えられないんじゃないか。それは社会学的におもしろいことだな、と考えているわけです。

また建築家の言葉は難解でわかりづらいとよく言われますが、それは建築家の問題というより建築家という社会的存在自体が複雑な言葉を求めていく姿勢を持っているからだと思います。みなさんがこの建築理論研究会を立ち上げられた背景にある大きな理由として、昨今の建築をつくる状況のなかで求められる言葉が変化していて、建築とは何かを問い続けていく強度がかつてと比べて大きく後退しつつあることへの危機感があると思いますが、みなさんもまた建築家たちの苛立ちと不安を背負っているなあと、感心して読んできました。

天内大樹──なるほど、社会学的な関心をお聞きすることができて面白いです。ではまず、建築家の言葉と社会学者の言葉の違いの本質はどのようなものなのでしょうか。社会学の言葉はいま、人文系のメディアで主たる位置を占めているように思われますが。

若林──それを言い表わすのはとても難しいことですよね。ただ、最初に誤解を解いておきたいのですが、僕がやっていることも厳密には都市社会学とは呼びがたいもので、学会的、あるいは学界的には、都市社会学とは都市における生活意識、生活構造などを実証的に調査していくものなのです。だから、私以外にも、たとえば内田隆三さんや吉見俊哉さん、宮台真司さんや北田暁大さんのように、都市や建築をめぐってメディアで時に重宝される「社会学の言葉」は、アカデミックな社会学の立場からすれば都市社会学ではないし、社会学の「正統」のど真ん中にある言葉でもないのです。建築家や建築理論家の方が「社会学」や「都市社会学」として言及してくださる社会学の仕事は、少なくとも日本の学会では社会学の主流ではない。で、ここで言う「社会学の言葉」は、その学会的には主流ではない社会学的都市論の言葉ですね。

話をもとに戻すと、言葉の違いの本質は、おそらく建築家にとっての理論の捉え方と社会学者にとっての理論の捉え方の違いに関係しています。社会学者、あるいは僕自身にとって理論とは、現実の都市を分析、記述し、それによって都市の成り立ちや移り変わりを理解するための道具なんです。それに対して建築家にとっての理論は、これからつくるものを支えてくれるものです。そのための言葉はとても饒舌で、それ自体がマニエリスティックに立ち上がってくる。そしてできあいの言葉で語れるようなものを目指していないからこその言葉の難しさを持っています。

建築家と社会学者は共通の要素、現実の都市を分析していますが、建築家は特にその向こうに行こうとする姿勢を持っています。現実を記述する言葉とその向こうに行くための言葉はまったく別種ではないものの、建築家はまだ存在していない言葉をつくりあげるべく格闘している印象があり、改めて両者の根本は異なるものだと認識させられます。

建築と社会学のつながり

-

- 若林幹夫氏(左)、南泰裕氏

市川紘司──建築と社会学のつながり、あるいは異なりという点で、まっ先に思い浮かぶのは山本理顕さんと上野千鶴子さんの議論です。山本さんが空間図式から生活や家族の新しいあり方を提案しようとするのに対して、上野さんはそうした振る舞いを建築家による「空間帝国主義」だと批判しますね。ここに建築家と社会学者の違いが明確に現れているように思います。最近、YouTubeでピーター・アイゼンマンのレクチャーを観たのですが、そこで彼は建築家の仕事は大きく「プロジェクト」と「プラクティス」に分かれると言う。建築家が世界を定義するような質の仕事がプロジェクトであり、逆がプラクティス。アイゼンマン的には当然前者のほうに肯定的なわけですが、このように建築家は現実の建築や都市を飛び越えて、現実そのものを問いなおしたり書き換えたりしようとする姿勢が強いですね。そうした建築家の行為をあらためて現実のなかに引き戻すのが社会学なのかなと思うし、むしろ、この両者の関係があってはじめて、プロジェクトとプラクティス、建築とそのマニュアライズ化されたものの区分がはっきりする、と言えるのかもしれません。たとえば、『10+1』が季刊雑誌として刊行されていた時代には、建築家と社会学者の横断的なコミュニティがあり、それによって、両者の理論に向かう姿勢は異なりつつも互いに活性化させるような関係性があったのではないかと想像するのですが、どうでしょうか。

若林──建築家と社会学者を考える際の重要なポイントかもしれませんが、建築・建築史家にとっての建築とは多くの場合署名のある作品であるのに対し、僕ら社会学者が対象とする社会はむしろアノニマスなものによって規定されているものです。例えばショッピング・センターを見るときに設計者の名前を気にすることは、リカルド・ボフィル設計の「ラゾーナ川崎」のような例外を除けばあまりありませんよね。僕にとってそうしたアノニマスで社会的な建物を考える際、その存在を照らしだすものとして建築家の言葉が手助けになっている。ですから、現代の建築家の仕事についてと言われても、実はそういう仕事って本当にアノニマスなもののなかの一部ですよね。むしろ、社会学を専攻している学生に1960年代の近代建築を見せてみると、いま身の回りにたくさんあるビルが、かつてのどのような思考の隆盛を引き継いで成立しているのかを初めて知った、というような感想をよく聞きますし、僕にとっての建築の面白さや意味とはそういうものだと思っています。建築家と社会学者の関係についていえば、むしろ紙媒体の『10+1』の時代にあっても、両者の関係が本当に密だったわけではないと思います。都市について研究している社会学者の大半は以前もいまも建築にあまり興味を持っていない(笑)。僕はこれを驚くべきことだと感じるのですが、広くは、建築家の仕事は建築をつくることで、都市社会学者の仕事は地域のコミュニティや生活構造を分析して都市を理解することだ、と認識されています。

天内──人々を生かすための容器として建築があり、社会学者が考えているのは量的なものであると。

若林──そう言ってもよいかもしれませんね。ですから以前からその接地面はけっして大きくなかったと思いますよ。ただ、たとえば原広司さんの研究室や『10+1』といった場所が起点となり、両者がシンクロして密な交流が生まれていたのがあの時代だったのかなと思います。さらに大きな文脈で考えれば、前田愛さんらが中心となった70−80年代の都市論ブームのなかで、都市や建築は、社会学者、文化人類学者、歴史家、文学者などが互いに専門を超えて対話ができる共通のプラットフォームなのだという時代主張がありましたが、それがその後うまく継承されなかった印象があります。僕はそれがいまもあって然るべきだと思っていますが。

南泰裕──そうですね。住宅が日本で年間100万戸ほどつくられているとして★1、いわゆる建築家と呼ばれる人たちが手がける物件は、そのうち、多く見積もっても、せいぜい数百件程度だろうと思います。全体のなかで、たった数千分の1程度でしかないわけですね。が、建築家の作品には、コップの水に1滴のインクが染み込み、全体へと拡散して色を変えていくように、集団的無意識に広く届き、影響を与える何かがあるのだ、とは思います。

また僕自身、文章を書いているときは、どこにたどり着くのかあまりわからずに書いています。理論とは世界を諒解するためのものであり、世界を把握し記述するためのものである、という言葉はとても腑に落ちるものです。ですが、その一方で何かわからないものを目指して、手探りで進むうちに得られるものも確実にありますよね。建築を設計するときも、同じです。 実際のところ、建築家に限らず、実際の創作と設計の現場では、スタティックな理論が先行して、その通りにモノが生み出されていくということは、ほとんどないのです。なので、ある創作の状況のさなかで、手探りで進みながら、インテンシヴに考え抜いたことが蒸留され、後になってそれらが、「理論らしき何か」となって影絵のように浮かび上がってくる、という感じの方が近いですね。

特に、現実的な状況に密着し、翻弄されながら、建築が生み出されてくる場のなかに投げ込まれている建築家にとって、理論はいつも両義的なものです。それは、あるようでないようなものであり、けれども事後的に、取り替えのきかないかたちで、強い手応えをもって創作の成り立ちの全体を照らし出すようになる瞬間があるのも確かです。

そもそも、この研究会のスタート自体が、そんな感じでした。建築理論についての研究会を始めてみようと、いろいろな文献や言説を改めて眺め渡してみると、それこそ古今東西に渡り、建築についての膨大な知見と作品が、山のように積み上がっています。しかし、にも関わらず、それらの全体からは、建築理論そのものが不在であるような、不思議な印象を受け取るのです。そこで、建築理論書の転回点と位置づけられる、『錯乱のニューヨーク』を対象とするところから始めてみたのですが、これは建築理論というよりも、むしろ都市論の本ですよね。建築理論をめぐる研究会自体が、そんなふうに手探りで始まっています。

図らずも、この研究会でこれまで取り上げた本は、これまで、どれも主に都市について書かれたものです。意図せず、いまのところ、そのような流れになっています。そのようなセリーの連なり自体が、メタレベルで「建築理論的」なのかもしれません。「建築理論」書というフレームがまだはっきりとはわからない状態で、手探りで進んでみると、なぜか都市の本を読み継いでいる、という意図しない現象が起きているんです。

若林──僕も同じで、文章を書くとき、これから行き着く先が見えているわけではありません。短い文章でも、思ったところに自分を連れて行ってくれないのが面白いところで、それを操ることこそが理論的な思考の強度なんだろうと思います。本当に理論的な考え方ができていれば、見えている場所を踏み越えて、新しい場所に行き着くことができるのだと思います。

天内──建築というひとつのオブジェクトを上手につくろうと思えば、設備を駆使することで比較的容易につくれる時代になっています。しかし建築家が考える建築とはその敷地、区画に根づくものであり、都市のなかに位置づけられるものであって、〈オブジェクトと都市〉〈個と全体〉を行き来するための理論が必要なのだといえます。僕がこの「建築理論研究」に取り組むのは、そのようなオブジェクトの美学を越えた建築がどう発現するのかを探るためでもあります。

若林──もうひとつ言えるのは、建築家は思想家でもあるということです。だから僕は、思想として建築と建築家を読む。もうすこし言えば、個人の思想家として読むというよりも、カール・マンハイム的「存在被拘束性」のなかにある思想として読む。つまり、建築家という職能を持つ人間は、ある社会のなかで歴史的・社会的に文脈づけられた存在であり、その存在が都市を読み解き、社会を読み解いたうえで建築がどうあるべきかを語っている。そういう者としての建築家が、思想だけでなく建築、社会を同時に立ち上げるのですから、建築家というのはとても魅力的な職能だと感じています。社会学者の僕には、彼らの知識と視野を通すことで、自分たちの社会が直面している何か、社会で生まれようとしている何かが見えてくることがあるのです。

なにが見えがくれするのか

-

- fig.1──槇文彦ほか『見えがくれする都市』

(SD選書、1980)

若林──久しぶりに読むとさまざまな感想がありますが、一番驚いたのは『見えがくれする都市』というタイトルの由来がはっきりとわからないことです(笑)。なにが見えがくれしているのか、ということを念頭に置きながら読んでみると、「見えがくれ」という記述は、槇さんではなく大野さんが「奥」をつくりだす伝統的な技法としての「見えがくれ」について触れられている部分ぐらいしか見当たらないのです(191頁)。しかし読了後になんとなくなにかが見えがくれしていたような記憶が残る構造を持っています。

また、さらに不思議なのは、1980年に刊行されたこの本の最終章「奥の思想」が結論として書かれているのかと思いきや、初出は『世界』1978年12月号(岩波書店)に掲載されている文章「日本の都市空間における奥」で、この部分だけほかのリサーチ頁とは文体もまったく異なっています。そのためこの章が全体感を損なっているかというとそうではなく、とても不思議な本ですよね。

-

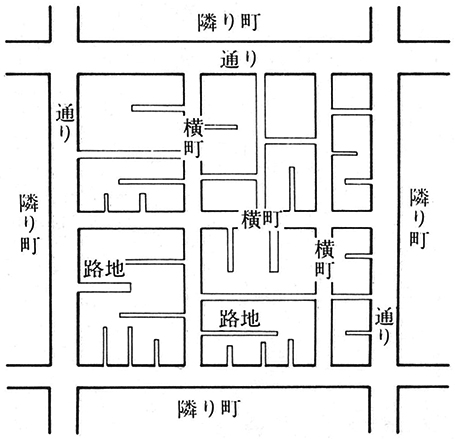

- fig.2──町人地の街区(『見えがくれする都市』、西山夘三『日本のすまいⅠ』[勁草書房、1976]より引用、一部修正)

第1章の「都市をみる」は、おそらく最後に書かれた文章で、まとめ的な役割をしていますが、「道」の話から始まり、そのあと「道」を規定するものとして「微地形」というキーワードが出てきます。「道」がいろいろなことを規定していると思われがちですが、「道」の微妙な歪みを生み出している地形を召喚してそこで「自然」や「場所性」といった「道」に還元できないものが立ち現われてくる、という仕組みです。ここまでは東京論なのですよね。ところがいつのまにか日本の都市空間の表層論になっていく。それでもわれわれが両者をつなげて読めてしまのは、おそらくわれわれはここに書かれている江戸の都市論を前提として認識しており、その上にレイアウトされる物事を自然に読めてしまうためだと思います。その意味で外国人には難解な内容でしょうね。特に最終章「奥の思想」は日本文化論になっていて、すべがここに収斂していると言っても過言ではありません。改めて指摘したいのは、本当にこのようなかたちで収斂させていいのかという疑問と、先ほどお話した建築と社会学、さらに人文諸学との関わりともつながりますが、歴史学的な都市社会研究の成果が取り入れられていればもっと面白くなったのではないか、ということです。僕が学生時代に読んでびっくりしたのは、都市史学ではあたりまえのことが、ここでは間違っていたりすることです。68頁の図(図Ⅱ-11)では[fig.2]、通りを挟んだ向こう側がすべて「隣り町」と書かれていますが、実は日本の近世の町割りはこうではなく、本当は両側町と呼ばれる通りの両方の側から町が構成されているはずですよね。この図は西山卯三『日本のすまいⅠ』からの引用であり一部修正している、とあるので、もっと根深い話でもあります。たとえば国立歴史民俗博物館の玉井哲雄さんの本を読んでいると、常識のように「両側町」についてでてきます。だからといって『見えがくれする都市』の認識をいま批判するのはまったく意味がないことですが、例えばこうした「道」の研究や日本近世史の吉田伸之さんらが展開している身分的周縁論などの話を接合させれば、社会と空間の組み合わせがもっとよく見える話なのに、その手前で日本の文化の型として説明されてしまうところが社会学者の私から見ると少し残念な気がします。とはいえ、そもそもその先はわれわれが引き受けて考えるべきなのかもしれません。

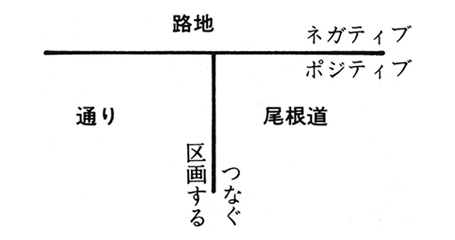

もう一点挙げると、『見えがくれする都市』はとても構造主義的な要素を持っている本です。序文で槇さんがレヴィ=ストロース『親族の基本構造』の言葉を間接的に引いていますが、89頁に出てくるT字グラフ[fig.3]はストロースが使っている図と同じ構造を持っています。僕も自分の本のなかで使いますが、二項対立的な記号の示差的構造の重ね合わせで、しかも単純な対立構造ではなくメタ的に第三項が出てくるような関係のパターンを呼び出す方法、あるいは大野さんの用いている日本の都市の表層を示す座標など、表層を規定する意味の時差的な構造を示す手つきはとても構造主義的だと感じました。それを槇さんたちがどれほど意図してやっていたかはわかりませんが、こういう手つきが自然と出てくる空気感、思想的な土壌はこの本が出版された1980年の空気であり、ロラン・バルト、クリストファー・アレグザンダー、原広司、多木浩二、前田愛、清水徹などの文脈からできている仕事なんだと改めて感じました。

-

- fig.3──麻布の道(『見えがくれする都市』より)

-

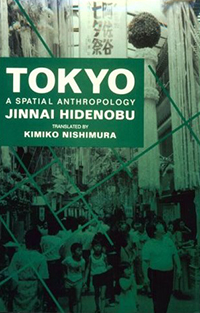

- fig.4──Jinnai Hidenobu,

Tokyo, A Spatial Anthropology,

University of California Press, 1995.

市川──外国人にとっては難解だろう、というのは僕も読みながら同じことを感じました。陣内秀信さんの『東京の空間人類学』(筑摩書房、1985)は一人の著者によって書かれていることもあり、書物としての構造が明確で、『見えがくれする都市』とは対象的です。『東京の空間人類学』はおそらく、外国人にとっても東京という都市の歴史や空間性を理解するうえでとても有用で、実際に英訳もされていますが[fig.4]、『見えがくれする都市』は訳出はありませんよね。やはり『見えがくれする都市』は日本人のコモンフィーリングというか、日本で生まれ育ったことで自然と身につく感覚を前提にしているところが大きいように思います。僕自身、東京に住んだ期間はないに等しいのですが、それでもやはりなんとなくは分かる。理論として説得されるというよりは、共感できるという感じです。これは奥やすき間、あるいは「見えがくれ」といった空間構成を体現する建築として《代官山ヒルサイドテラス》[fig.5]があって、それを体感することで得た感覚なのかもしれませんが。

《ヒルサイドテラス》は1960年代からはじめられたプロジェクトですから、本書刊行よりも前のことですね。コールハースの実践に先立つ、理論の原型として『錯乱のニューヨーク』があったのとは異なります。まずはじめに東京で生まれ育った槇さんの東京の空間性に対するたしかな実感があって、それを建築としてアウトプットしたら《ヒルサイドテラス》、文章としてアウトプットしたら「奥の思想」になったと言えるでしょうか。本の在り方として、理論がその後の実践の指針となるのではなく、書かれたものと作られたものが互いのサブテキストになっているような関係性があるのが面白いですね。

-

- fig.5──槇文彦《代官山ヒルサイドテラス》(撮影=Wiiii)

南──『見えがくれする都市』には、深層構造と表層構造という言葉が繰り返し出てきますが、これは明らかに、言語学者のノーム・チョムスキーが語っていた、「普遍文法における深層構造と表層構造」と繋がっていますね。つまり、表層的には一見、異なっているように見えても、その深層においては、それぞれが構造的に繋がり、普遍的な何かを共有している、という考え方です。

-

- fig.6──槇文彦『漂うモダニズム』

(左右社、2013)

記号論全般やバルトの都市論的エッセイには言語学の支えがあって、表層的なものであっても、都市を読解することや、空間のシンタックスを理解しようとする欲望には言語学がついてまわるものです。そして、この『見えがくれする都市』には、原広司さんの『住居集合論』につながるところがありますよね。マトリクスや表を出したり、対比構造を用いるといったことは、原さんもさまざまなところで試みられています。例えば社会システム論が工学の領域から60年代に出てきて、学問としてこれまでと違った切り方ができるということを、みんながいろんな方法を使って示したわけですよね。建築はずっと、図面を描くという記述方法をとってきたわけですが、そうではない記述の仕方があるのではないか、ということを、当時の建築家たちが、社会システム論的な方法を通して探る試みをしてきたんでしょうね。

若林さんや市川さんがおっしゃったように、この本のタイトルを英語に訳すと「hidden and appear」となるのでしょうか、でも何が見えがくれしているのかよくわからないから、英訳を確定できません(笑)。「奥」性もまた、日本の伝統的な文脈――侘び寂びや数寄といったこと――だけに還元してしまうと、何を示すものなのかはっきりとしない。日本人にはわかりやすい一方で、普遍文法としての記述ができず、ある種の不全感があるのは否めません。

土木・地形への関心と「奥」性

-

- fig.7──ロラン・バルト『表徴の帝国』

(宗左近訳、ちくま学芸文庫、1996)

南──空間的なシークエンスという視点は、アフォーダンスの議論にもまた通じますね。江戸時代には超越的な視点は、天守閣に上ったときにしか生じず、ほとんどすべての町人は、自分の身体的空間体験から街についての認識を構築していたことになります。ということは、この本は江戸の身体論としても読めるということです。

もう一点、第3章「微地形や場所性」では「自然」という概念がでてきますね。小高い山に囲まれて田んぼがあり、小川が流れ、街はずれに鎮守の森が控えているという故郷のイメージが現代においても望ましい住環境のイメージに結びついている、と書かれている箇所です。しかし、徳川時代の江戸は、土木的な造成を大々的に行なったんですよね。神田山を削って、日比谷の入江を埋め立てて屋敷町にしたなんていうのは、いまから考えてもすごい話です。

天下普請で都市をつくるために、新しい土地をダイナミックに造形しているわけですから、けっして単純に、自然により従っていたのではありません。つまり、自然を愛で、地形をこと細かに読解するリーディングの側面と、自然と対峙し大々的に改造するという構築的な側面の、二重化された都市認識を、江戸の人たちは持っていました。

天内──ここ数年、「団地萌え」や「工場萌え」、ダムや水道施設、高速道路のジャンクションや地下鉄のトンネルなど、また東京や大阪の地形読みや古代に繋がる地形的物語性を楽しむような文脈の書籍が多く登場し、一般の人々の関心も高まっていますね。いままで建築を規定するとは考えられていなかったような巨大インフラや地形を散策する人の数も増えています。突然現われたこのような現象は、社会学的にみるとどういう傾向として分析できるのでしょうか。

若林──いわば「ブラタモリ」的、「アースダイバー」的なものですよね。僕も面白そうだなと思いながら見ていますが、学生の時から興味を持っていたわけではありません。おっしゃるように、なぜいま土木・地形的なものが盛り上がっているか、不思議な感じがします。例えば首都高は昔から見えていたはずなのに、それを対象化する眼差しが獲得され、われわれの存在を現在的に支えているものとして見えてきているのですよね。少し前に流行った廃墟と近いものがあるのかもしれません。廃墟はディテールが消えていて、そこに逆に社会の骨格のようなものが現われている。そういうものを見たい欲望というのは、自分たちが立って存在している場所への不安と裏腹の関係にあるのかもしれません。

80年代はそのような意味での不安は大きくなく、文化や消費、アートの賑いのなかに現在をみて、純粋に楽しむことができた時代でした。しかしそうした享楽も不可能になり、さまざまな意味で存在基盤に不安を抱くようになった現在、土木的な、マッシヴでストラクチュアルなものへの愛惜とともにノスタルジーが湧き上がり、安定した土台はまだ目の前にあるという確認欲求が集合的に持ち上がっているのではないでしょうか。

天内──なるほど、よくわかります。それにくわえて、僕はそこに再び江戸東京学の文脈がつながっているのではないかと考えています。1990年代初頭のバブル崩壊まで続いた進行形の都市論は、都市で生きる、土地を買う、家を建てるなどの生の証としての行為に保証を与えるべく、自分たちがいまいる街はどういう街であるか、過去を参照していました。東京であれば江戸を探る、あるいはヴェネツィアやロンドンなどの都市の歴史と対比して考えるということです。ポストモダニズムの特徴のひとつが引用による歴史主義であったこととも重なるかもしれません。現在の土木・地形的な関心の高まりは、われわれの存在を保証するために都市の深層を発掘し、文字通り地形的な深層、地層を掘り返す作業につながっているということではないでしょうか。

若林──はい、そのとおりだと思います。バブルが膨らみ、江戸東京学が流行った当時、人々は東京が世界最大のグローバルシティになると考えていたのです。都市が記憶喪失になるような状態のなかで、記憶を担保するようなものとして江戸東京学はありました。江戸東京博物館が体現しているように行政も一緒になって記憶は博物館のなかに囲い込み、心置きなくグローバルシティに変身しようとする動きのなかで話が進んでいたのだと思います。現在は世界一のグローバルシティへの変身の夢は絶たれた状態ですが、そうであるがゆえに都市の現在や全体を語る言葉が希薄になっています。建築家もその頃ほど都市について語らなくなっていて、土木・地形が「古くからここがあった」ことを示してくれるものとして浮上しているのではないか、という見方も可能でしょう。

南──磯崎新さんはかつて、1960年代の建築状況を指して、ポストモダンの文脈で「建築の解体」といったわけですが、現在はその解体のさらに先で、建築が不在化し、社会が心理的に拠り所を求めているのかもしれません。東京は1990年頃まで、新宿などの一部をのぞき、全体としては案外低層の都市でした。東京が、「巨大な集落」と形容されていた所以ですね。例えば六本木などは、一歩裏に入れば、木造密集地域や2,3階建てぐらいの建物が大半を占めていました。

が、90年代頃から丸の内、六本木、汐留、品川などの場所が次々と高層化していきました。現在では渋谷や日本橋、京橋や大手町、お茶の水あたりも、次第に高層化しつつあります。また、2020年のオリンピック開催とも連動して、さらに湾岸その他の場所で、都市開発が進む気配となっています。

一方で2000年以降に、東京では明治期の建物であるジョサイア・コンドルの《三菱一号館》(1894)や、辰野金吾《東京駅》(1914)、吉田鉄郎の《東京中央郵便局》(1924)などといった近代建築が立て続けに復活しました。そのほかにも、一度、取り壊されたり、姿を変えてしまった明治・大正期の建築が、免震や耐震補強などの技術的支援を受けたり、超高層分を増築したうえで、当時の姿のままに再生されている、重要文化財や登録有形文化財などの事例はたくさんあります。

つまり、ある種の復古主義と均質空間が、ねじれたかたちで同時に進んでいるんですね。明治時代の建築的な文化遺産が、きわめて洗練されたかたちで、記憶として再生される一方で、カーテンウォールの超高層ビルが至るところに林立して、両者が同時存在しています。その光景は、確かに面白いとも言える。グローバルシティを目指す跳躍への欲望と、そのカウンターとしての江戸東京が、不思議なバランスを取りながら絡み合い、独特の気配をもった街を演じています。

若林──復元した東京駅ですが、オリジナルの状態で存在していた時間よりも、復元以前の戦後の鉄骨屋根が架けられていた状態にあった時間のほうが長いんですよね。しかし皆が知らないオリジナルの状態にオーセンティシティを感じてしまうとすればそれはなぜなのでしょうか。僕らが実際に所有している歴史を否認しているわけですよね。

南──江戸城の天守閣を復活させようという動きもありますよね。われわれはそこまで不安なのかとも思いますが(笑)、興味深いのは、江戸城築城が1457年で、200年後の1657年には明暦の大火で城構を焼失していて、その後現在まで360年ほども経っているんですよね。それを復活させるというのですから、もともとなかったものを復活させるのに近い話で、これは話としてかなり複雑です(笑)。

『見えがくれする都市』もこの話とリンクする部分があって、東京には見えない、かくれている、そして変わらない構造があるとしながらも、じつのところ、これまでもなかったし、これからもないモチーフを探り出そうとした経緯があったのではないかと思います。本が出版された1980年、すでに新宿の副都心はできつつありましたし、消えゆく東京の構造をなんとかして書き残そうとした東京の遺書のようにも読めます。

都市を眺める視線

-

- fig.8──前田愛『都市空間のなかの文学』

(筑摩書房、1982)

- fig.9──松山巌『乱歩と東京──

1920都市の貌』(PARCO出版、1984/

ちくま学芸文庫、1994)

- fig.10──荒俣宏『帝都物語』

(角川書店、1985) - fig.9──松山巌『乱歩と東京──

天内──なるほど。そうした手触りと例えば路上観察学会の楽天的な雰囲気の違いはどこからくるのでしょうか。僕自身は、槇さんが「空間派」、路上観察学会が「物件派」だと認識しています。滅びゆくかつての東京への愛惜と楽天的にものを発見し、命名して歩く姿勢とはどのように統一的に語ることができるのでしょうか。

若林──いや、路上観察学会は本当に芯から楽天的だったのでしょうか。確信犯的に楽観的な表層をまとっていたような気もします。

天内──路上観察学会には、いわゆる「萌え」的視点の発露を感じませんか?

市川──やはり、出身の違いはあるのかもしれません。槇さんは生まれ育ちが東京だからこそ失われていくものへの哀愁に敏感ですが、路上観察学会は東京の外で育った人も多いから、かつての東京の残り香を見つけることへの純粋な喜びが前面に出ているのかなと。

南──『見えがくれする都市』は、槇さんの理知的なふるまいが反映されていて、とても穏やかに書かれているように見えます。が、実はそれは、東京が切り刻まれて「奥性」を喪失しようとしていることに対する、きわめて強固な抵抗宣言のようにも読めます。それは、ノスタルジーと紙一重とも言えますが。

コールハースが、都市発展のゴーストライターとしてニューヨークについて語ったように、槇さんは東京を非人称の視点から(実際に複数の書き手によって)、ニュートラルに語りおろしています。が、槇さんたちがここで東京を対象化した1980年頃から、東京ははっきりと、資本によって切り刻まれてされていくわけですよね。

長い年月の変化を経ても、残り続ける深層構造がある、と語る一方で、ある意味では、槇さんが語っていた深層構造はいまや、東京においては、次々と切り刻まれて飛散してしまっている。道も、地形も、表層も、1970年代には残っていたであろう東京の都市要素と構造は、その後、多くが消失するか、または変容してしまっています。この本は、そうした状況を予感しつつそれに抗する、反語的なテキストであったのではないか、と思うのです。

しかし、「奥の構造」には、まだまだ読み解かれるべき部分があるだろう、と感じます。それは、それまでに西洋において語られてきた、都市を定義づける様々な分かりやすい概念と、位相が違うと思うからです。ここで槇さんは西洋流のラビリンス(迷宮)やコラージュ、遠近法、あるいはフラクタルといった概念とも違う、うまく名づけられない都市構造の概念を摑もうとしていたのかな、と思います。

それは、東京に限らず、よりユニバーサルな方向へと拓かれる可能性を、いまでも持っているだろうと思います。この概念は、ノスタルジックな情緒的なものとしてではなく、また個別の設計手法としてでもなく、もう少し形式化された別な形で捉え、分析すべき抽象概念であるような気がします。

若林──206頁で、宇佐見英治『迷路の奥』(みすず書房、1975)に拠った、観光地や温泉場の旅館の屈折した迷路的な廊下についての言及がありますが、まさにああいう場所ですよね。温泉旅館のなかで迷ってしまい、ふっと鏡に姿が写る、というような形容がでてきますが、たしかに昔の六本木などは入り込んでいく経験から成り立っている都市でした。

天内──飲み屋街はたいていそうですよね(笑)。

南──でもいまは六本木も高層化してしまって、その多くはカーテンウォールのオフィスビルになってきましたね。東京が高層化することで、その合間には、「都市の谷」としてのアーバン・ヴァレーが形成されていく。そうしてどんどん「谷的な狭間」ができる一方で、上のほうには窺い知れない世界ができている。都市の上部と下部が切り離され、断面的に切断された世界がたくさんできあがってしまった。

原広司さんは「均質空間論」において、都市自体の均質空間化を批判的に述べていましたが、それは、東京がカーテンウォールのビルの集まりとなることによって、互いに切り刻まれていく状況を予見していたとも言えます。

若林──もはや『見えがくれする都市』で言及されたような「隙間」は加速度的に失われていっています。空間が高層ビルのなかにモノとして囲い込まれ、地下街はあってももはや路地はありません。

江戸・東京・日本

-

- 市川紘司氏(左)、天内大樹氏

天内──ところで『見えがくれする都市』は江戸・東京についての本なのか、日本についての本なのかはっきりしないところがありますね。それはそもそもグラデーショナルなものなのか、あるいは差異を分析して表現すべきなのか、興味があるところです。

若林──入口は東京ですが、途中で京都が出てきますよね。自分の仕事に対する反省も含めて言いますが、日本において語られる都市はほとんど東京で、上田篤さんや橋爪伸也さんなどが京都や大阪について論じていらっしゃいますが、あとはあまりありません。例えば名古屋論などももっとあればいいのにと思いますが、清水義範さんの『蕎麦ときしめん』(講談社、1989)くらいしかないんじゃないかな(笑)。それはフランスならパリ、イギリスならロンドンというように、世界に共通する問題としても考えられます。そうした偏り自体が近代における都市の問題、つまり都市=首都であって、ほかの街はすべて首都に準ずる、首都を追いかけていく存在として把握されてしまうという問題を孕んでいるように思います。

郊外のショッピング・センターやシャッター商店街が問題になるとき、そこには東京、首都だけでは語ることのできない都市のリアルな状況をどのようにして言葉にしていくかという視点が含まれていますが、しかしそうした問題でさえも、どこかで比較対象としての東京を挙げなければいけない、そういう強固な仕掛けができあがっていますよね。

南──見えがくれする「江戸」「東京」ではなく、見えがくれする「都市」であることが、この本の核心を見えにくくしている、理由のひとつとしてあると思います。核としては東京論ですが、それが日本の都市のユニバーサルなモデルを解明するためである、という意図はあったと思います。

しかし「奥」でいえば、奈良の春日大社のように、広大な敷地のなかを参道が延々と続いていくようなスケールの「奥」は、東京にはありません。例えば神田明神や増上寺などに、そこまでの「奥」性は感じられませんし、むしろそれらは、都市のランドマークとしての「表」性の方が勝っているように感じられます。

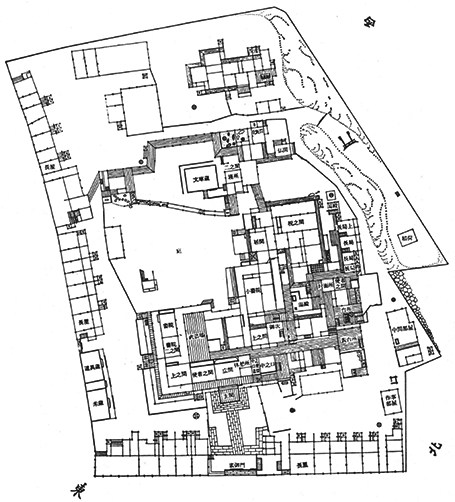

若林──先日キャロライン・ケネディ米国大使の信任状捧呈式が皇居で行なわれた際、沿道に見物客がたくさんいましたが、江戸時代には大名行列が見物の対象となっていました。僕は江戸城こそが最も聖なる「奥」だったのではないかと思います。157頁に身分の位によってどこまで入れるかが決まっていたという、旗本の屋敷の例がでていますよね[fig.11]。空間のなかにシークエンシャルなルートがあるというのは、まさに江戸城の空間原理です。日本政治思想史の渡辺浩さんが書かれた「『御威光』と象徴――徳川政治体制の一側面」(『思想』No.740、1986)によれば、参勤交代で江戸に集まっている大名たちの仕事は江戸城に鎮座する将軍様にお目見えに行くことでしたが、誰がどの部屋のどの畳まで行くことができるか、全大名の割当てが決まっていたそうです。町人はその大名行列を見物することを楽しみにしていたし、江戸の天下祭りの際には、神輿や山車が城へ入ることも許可されていたそうです。通常は入れない場所に祭礼的なハレのときにだけ入ることが許されていた場所=江戸城はまさに「奥」だったのだろうと思います。日本の城は構造自体が経路としてできあがっていて、ヨーロッパの城とは異なっていますよね。都市の中心に「奥」性を備えたものが設えられていて、同時に周辺部に寺や神社といった小さな「奥」が散りばめられているという入れ子構造になっていた。かつ、民衆の暮らしのなかにも例えば富士塚や祠が「奥」として存在することで、「奥」に向かうさまざまなレベルの空間的秩序が構成されていたのだろうと思います。大野さんが明らかにしたような町家と武家屋敷の構造における「奥」性も、そういうものとともに機能していた。

-

- fig.11──旗本本邸の例。鍋島内内匠頭直孝(『見えがくれする都市』、内藤昌『新桂離宮論』[鹿島出版会、1966]より引用)

南──なるほど、それは地形的といえるかもしれませんね。空間にコンタがある。

若林──第二次大戦中は天皇が皇居前広場に出てくるようになり、いまでは正月と天皇誕生日など年に数回の一般参賀以外に立ち入ることはできなくなりました。いわば東京の一種の舞台のようになっています。

南──江戸城は皇居となり、カフカの「城」のように近くにあるけれど近づけないもの、バルトのいうところの「禁忌の空間」で、人が入っていくところを見ることもほとんどなくなってしまいました。僕が大学院時代に所属していた東京大学原広司研究室では、アクティヴィティ・コンタ(Activity Contour)という研究が行なわれていました。これは、人の活動の強度を等高線に翻訳して表現した、活動等高線と呼ばれる考え方でした。

それに関連づけて言えば、都市のなかには、アクセシビリティの高低があります。つまり、物理的な距離とは別の、近づき易さの指標ですね。神社やお寺のように、ハレとケで「入れる/入れない」が入れ替わる場所もあれば、侵入禁止が固定化されている場所もある。また、限定された人だけが入れる場所も存在する。

そうすると、ある領域や施設に、どの程度まで近づき得るかという、アクセス・コンタ(Access Contour)なる概念によって、東京を描き直すことができるのではないか、と思うのです。そしてそのアクセス・コンタは、槇さんの言う「奥」性と関連しているところがあると思います。

そのように考えると、東京における「奥」性の変容は、アクセス・コンタの変容を意味しており、東京における「奥」の様相は、都市化が進むにつれて大きく変わった、アクセシビリティのあり方に呼応しているのではないかと思います。

天内──僕は「禁忌の空間」がむしろ偏在するようになった気がします。大学もセキュリティ、管理が厳しくなって、入れない場所はむしろ増えていますね。

-

- fig.12──Google Earth、六本木、東京ミッドタウン

若林──ところが、現代の生活においては「奥」が暴かれたというその感覚自体が希薄になっています。いつだったか新聞に、スマートフォンのナビを見ながら歩いていたところ、それが自動車用ナビだったために高速道路を歩いてしまっていたという話が出ていました。同じようなことが多発しているそうです。「奥」の感覚には現象学的な空間の指向性を読みとる身体性が働いていましたが、もはや身体性を惹起する空間は蒸発し、指示された方向をなぞるだけで生きられる都市ができあがっているわけですね。

天内──スマートフォンに現われる地図は全体性を失っていて、必要な関係性のなかのことしかわかりません。

コンビニエントな建築か、廃墟の美学か

若林──建築についても同じようなことが言えるのではないかと思います。以前松葉一清さんとお話ししたとき、コンビニの建物の前でたむろしている若者を見ると建築の力など信じる気がなくなるとおっしゃっていましたが、コンビニエントな建物にたむろするのはもはや若者だけではなくなっていますよね。南──根本的なことを言うようですが、いまの時代に建築の芯のようなものが失われているとすれば、失われたのはおそらく、人間がある物事について突き詰めて考えた結果に対する、敬意のようなものではないでしょうか。建築は所詮建築ですが、どんなに小さな建築にも、ものすごい量の思考と錯誤が詰め込まれているわけですよね。理論についても同じことが言えますが、そういうものに対する敬意、畏怖する感覚が立ち消えてしまっていると感じます。

若林──建築が消去され、それでも空間に対する身体的な欲求がどこかに残っているから、廃墟や団地、「ブラタモリ」的なものが多くの人を惹きつけているのでしょう。そのときに土木や地形に対するノスタルジーのみではたしてよいのかという問題は残りますが。そしてこれも仮説ですが、大きなグラウンドである土木・地形的遠望とGoogle Earthが示すような遠景、そして各自の近傍の近景はあっても、その中間の地域や社会のなかで共有される都市空間レベルの風景が消えているという感覚があります。

-

- fig.13──ラカトン・アンド・ヴァッサルの《パレ・ド・トーキョー》(2002)(撮影=Roi Boshi)

天内──西洋美学では、いわゆる廃墟の美学は自然と人工物の中間に成立しているものと位置づけられています。つまり人工物としてつくられたものが、やがてその形の意味を失い自然化していく過程であり、かつての栄光に対する郷愁を伴うあり方です。しかしいまの日本の廃墟に対する萌えは、それとは少し異なっているのではないかと考えています。小屋や民家が潰れていくことへの興味ではなく、巨大な工場や病院という近代的装置の廃墟化、すなわち産業遺産趣味が感じられます。そこにはあまり自然化という要素がないのではないでしょうか。

もっと言えば、彼らが惹きつけられているのは自然と人工の対比そのものではなく、例えば煉瓦やサビのようなものでしょう。マテリアルが露出すること、つまり近代化の表象=衣を剥ぎとって露出した物質そのものを愛でる感覚に近いのではないでしょうか。

若林──そうした巨大な構築物の廃墟には、槇さんがおっしゃっているような「奥」性はあると思いますか?

天内──僕はあると思います。工場が稼働していた時代には立ち入り禁止だった場所へ踏み入ることへの快感がある。例えば、廃墟のなかで一番大きいのは鉱山でしょう。北海道の山中の、町自体が廃墟と化してしまった場所へ足を踏み入れると、訪問者は奥へ引っ張られるような感覚を覚えると聞いたことがあります。奥へ入り込んでおどろおどろしいものに触れることが、近代的な装置によって引き起こされているところに錯綜した時代感覚があるのではないでしょうか。

-

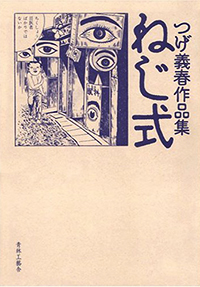

- fig.14──つげ義春作品集『ねじ式』

(青林工芸舎、2000)

天内──いまの工場萌えは、近代化が必要とした生産システムや所与の仕組みに接近してみて、なぜこれほど大きいのかとその巨大さに圧倒され、打ちひしがれる感覚を楽しんでいるようなところがあると思いますが、その感性とつげ義春の漫画の「奥」的感性はまた異なっています。

若林──そうですね。『見えがくれする都市』は空間論の体裁を取りつつも、じつは時間についても書かれています。「奥」にあるのは時間的にも過去にあるものです。「奥」は空間的なモメントだけではなく、時間的にも過去から現在へと受け継がれた厚みへと入り込んでいく感覚を喚起します。その意味では廃工場も奥に進むにしたがってどんどん時間層を遡るものですし「奥」性を持っています。そうすると「奥」が剥ぎ取られ蒸発してしまった都市には、時間的なモメントが欠如しているということが言えると思うんですね。

南──三菱一号館や東京駅、東京中央郵便局、歌舞伎座や明日館、明治生命館など、古い近代建築が再生されている風潮は、ある意味で「奥」が無意識的に再生産されようとしている、ということかもしれません。

若林──そのときに感じるのは、「奥」がテフロン加工されて出てきたような違和感ですよね。それはもはや「奥」ではなくなっている。そうであるがゆえに加工されていないもっとアノニマスな古いビルや団地に惹かれてしまうところがあるのだと思います。

日本における東京、世界における東京

-

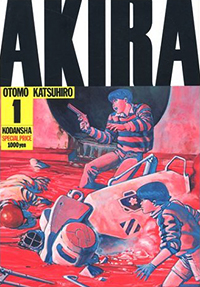

- fig.15──大友克洋『AKIRA』

(講談社、1982−90)

そして人口密度や首都圏の人口数も、世界最高レベルですし、交通は異常なまでに緻密で、精確に動きますよね。電車が1分遅れただけでも、異常に丁寧なお詫びのアナウンスが入る。気候も優れていて、極端に暑くて熱死することもないし、極端に寒くて凍死することもないために、現実問題として、環境適応に特化した建築などは、あまり必要とされません。われわれが乗っかっているインフラとしての東京は、世界的にみても凄いと思いますよね。市川──北京と東京の大きな違いはスケールの混在の仕方です。東京には小住宅から巨大開発までさまざまなスケールの建物が近接して存在していますが、北京では分断が顕著です。土地所有の問題で、中国の都市では政府かディヴェロッパーによる巨大開発しか存在しないので、ごちゃごちゃとしたスケール感が残された伝統的な街区と、それを駆逐していく新規の巨大建築という、二項対立が簡単に見えてしまう。東京でもそうした対立はもちろんありますが、大小どちらのスケールも現在進行で変化していますから、より複雑な状況と言えますよね。都市構造としても、北京は東京に比べれば段違いに明瞭で、まず直交する大きな道路によって街区がつくられ、その街区のなかに胡同(フートン)と呼ばれる路地がある。この胡同自体は幅も不均一で、微妙に凹凸しているので見通しがきかないところも多く、ある意味では奥的な空間性があるのですが、でもそれはあくまでも大通りによって切り取られたブロック内に限定された存在です。つまり北京の奥には必ず大通りが待っているわけで、やはり東京のずるずると続いていく道から生まれる奥とは根本的に異なるように思います。若林さんも以前北京をリサーチされていましたが、その時の印象はいかがでしたか。

若林──僕も『見えがくれする都市』を読みながら北京のことも少し思い出していましたが、天壇はべたっとした広大な場所にあって、人々は祭壇である祈年殿に登っていきます。あるいは紫禁城にも重層的に入り込んでいく感覚とある種の奥性、上に登っていく感覚はありますが、『見えがくれする都市』に書かれている「奥」とは異なるものです。東京における「奥」とは直線的に入り込んでいくことではなく、折れ曲がり、視線のズレをはらんだものであり、それゆえ街割のブロックそのものを身体的に感じることはないんですね。

しかし、翻訳の問題に戻れば、われわれは読み解く文法をすでにもっているためにそう見え、感じるのであって、北京やニューヨークのようなグリッド都市に住んでいる人々や19世紀のオスマンの大改造計画以降のパリに暮らす人々が東京を見たり歩いたりしたときに、「奥」を感じることは可能なのでしょうか。このことは、日本建築、あるいは日本の建築家の作品を海外の人がどう評価するかということに関わってくるのではないかと思います。たとえばブルーノ・タウトが桂離宮を高く評価した、などというのはあくまでも欧米人の視点からなのでしょうか。

南──よく引き合いに出される話ですが、フランク・ロイド・ライトは日本文化に深い造詣を持っていたことが知られています。建築の入口を狭くして内部空間が広がっていくような日本の伝統建築の空間的技法を踏襲して《自由学園明日館》(1926)や《落水荘》(1935)、《ジョンソンワックス社屋》(1939)などを設計しています。しかし実際に訪れてみると日本の路地や寺社の内部とライトの建築が持っている質は異なっています。若林さんがおっしゃるたように、それぞれの空間文法とそれを使う身体性が異なっているからではないでしょうか。

天内──ヨーン・ウッツォンもまた、日本の伝統建築に造詣が深く、障子や建具の研究をしていました。シドニーの《オペラハウス》(1959)も、内に入るにつれて空間が広がる構成ですが、僕は訪れた時に「奥」性というよりも西洋のオペラ的な演劇性を感じました。ライトの建築が持っている質も演劇性に近いのかもしれませんね。

若林──そうしたときに、単に空間に対する感性の違いとしてしまうと「理論」を放棄したことになってしまいますね。それをどのように読み解いて伝えられるかが重要だと思います。

建築理論は建築だけで成立するか

若林──いままでのお話を聞いて、最後の疑問として、建築理論が本当に建築に向かうだけでよいのかと問いかけたいと思います。大学院生の時両国国技館の升席を買ってみたことがあるのですが、女将さんがお茶屋で出迎え、男衆がおみやげを手に席まで案内してくれるという経験とともに空間がありました。まるで花街かと思うような経験です。両国国技館は特に建築的に評価が高い建物ではありませんが、非常に豊かな空間を持っていると感じました。建築は本来、そうしたハードとソフトの両面から経験することができるものですよね。建築家にとって建築とはハードをつくることですから、そこで必要な理論はモノを成り立たせるためのものに終始しがちですが、多木浩二さんが端的に示した「生きられた空間」とはソフトとともに成立しているものです。僕は社会学者ですから、モノとしての建築だけでなく、建築が社会のなかでどのように生きられるかにむしろ関心があります。

シカゴ派の初期の学者、ロバート・エズラ・パークは「都市──都市環境における人間行動研究のための提案」(1925)という論文で、「都市とは、たんなる個々人の集まりでもなければ、社会的施設──街路、建物、伝統、軌道、電話など──の集まりでもなく、なにかそれ以上のものである。また、たんなる制度や行政機関──法廷、病院、学校、警察、その他各種の行政機関──の集まりでもなく、なにかそれ以上のものである。むしろ都市は、一種の心の状態、すなわち慣習や伝統の集合体であり、もともとこれらの慣習のなかに息づいており、その伝統とともに受け継がれている組織された態度や感情の集合体である」と述べています。僕はこの筋書きは、「都市」という言葉を「建築」に置き換えても通じると思っています。つまり建築とは使う人によって異なる様相を持っており、それが建築の経験と呼べるものなのだと思います。近代建築が目指していたのは、ある部分では、誰が使っても同じように経験できる建築でした。それはまた近代社会そのものが目指していた価値でもあり、ここでは社会と建築が一致していたのです。ところがその価値を推進しても「幸福」には到達しないのではないかという懐疑が70年代から起こり始めた。

『見えがくれする都市』のキーポイントのひとつはそこにもあるでしょう。であれば、この本で言及されたことが欧米人にはわからない、伝わらないといって放棄するのではなく、それを乗り越える方法を理論化していかないとだめでしょう。かなり切実に取り組むべき問題だと思っています。

南──そうですね。少し話がずれるかもしれませんが、僕はミースのすごさは、近代建築の体現者でありながら、どこかで近代を徹底的に批判している、という態度にあると思っています。ユニバーサル・スペースは、近代建築を徹底しつつ近代批判をする、その果てに得た回答です。なんでも入れることのできる意味性を剥ぎとった空間、それが近代を体現しているという反転した構造を提出しているわけです。

一方、『見えがくれする都市』に登場するのは、社会や文化を背負った平均的なひとりの人間、平均的な日本人像といってよいでしょう。ル・コルビュジエが想定していた近代人が「高貴な野蛮人」だとすれば、ミースはもっと抽象化された、「顔のない近代的人間」をイメージしていたように思えます。それに対し、槇さんの語る都市/東京において想定されていた人間は、江戸の伝統を身体化しつつ、東京という新種の世界の到来を、不安と期待を持って予感していた、マージナルな人のように感じられます。それは、伝統と近代の狭間で揺れる、両義的な世界に生きる日本人であったのかもしれません。

-

- fig.16──前田愛編『テクストとしての都市』

(別冊國文學、學燈社、1984)

南──ええ、そろそろ21世紀版の『見えがくれする都市』が出てこなければいけない気がしますね。

註

★1──国土交通省の発表によると、日本における2013年度の新設住宅着工個数は98万25戸である。

[2013年12月27日、LIXIL:GINZAにて]

書誌情報

槇文彦ほか『見えがくれする都市』(SD選書、1980)

若林幹夫(わかばやし・みきお)

1962年生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院教授。社会学、都市論、メディア論。著書=『熱い都市冷たい都市』(弘文堂、1992)、『地図の想像力』(講談社、1995/増補版、河出文庫、2009)、『都市のアレゴリー』(LIXIL出版、1999)、『都市の比較社会学――都市はなぜ都市であるのか』(岩波書店、2000)、『都市への/からの視線』(青弓社、2003)、『都市論を学ぶための12冊』(弘文堂、2014)、『モール化する都市と社会──巨大商業施設論』(編著、NTT出版、2013)ほか。

南泰裕(みなみ・やすひろ)

1967年生まれ。建築家、アトリエ・アンプレックス主宰。国士舘大学教授。作品=《PARK HOUSE》(2002)、《spin off》(2007)、《アトリエ・カンテレ》(2012)ほか。著書=『住居はいかに可能か』(2002)、『トラヴァース』(2006)、『建築の還元』(2011)ほか。

天内大樹(あまない・だいき)

1980年生まれ。美学芸術学、建築思想史。静岡文化芸術大学デザイン学部講師。共著=『ディスポジション』(2008)、『建築・都市ブックガイド21世紀』(2010)ほか。

市川紘司(いちかわ・こうじ)

1985年生まれ。東北大学大学院。2013年から中国政府留学生(高級進修生)として清華大学に留学。専門は中国近現代建築史。建築雑誌『ねもは』編集長。