2013-2014年の都市・建築・言葉 アンケート

- 饗庭伸

- 天内大樹

- 有山宙

- 五十嵐太郎

- 市川紘司

- 井上雅人

- 今村創平

- 岩元真明

- 木村浩之

- 吉良森子

- 暮沢剛巳

- 榑沼範久

- 小原真史

- 坂牛卓

- 佐々木啓

- 篠原雅武

- 田川欣哉

- 田中浩也

- 戸田穣

- ドミニク・チェン

- 中島直人

- 中谷礼仁

- 保坂健二朗

- 水野祐

- 南泰裕

- 山崎亮

- [New!→]

- 青井哲人

- 蘆田裕史

- 足立元

- 荏開津広

- 江渡浩一郎

- 太下義之

- 大向一輝

- 大山エンリコイサム

- 岡本源太

- 笠置秀紀

- 門林岳史

- 門脇耕三

- 菊地宏

- 小林恵吾

- 後藤治

- 佐藤信

- 沢山遼

- 城一裕

- 須之内元洋

- 津田和俊

- 土屋誠一

- 永井幸輔

- 成相肇

- 成實弘至

- 西澤徹夫

- 服部浩之

- 平瀬有人

- 藤村龍至

- 牧紀男

- 松田達

- 松原慈

- 光岡寿郎

- 山内真理

- 山岸剛

1──2013年中に印象に残った、都市や建築を語るうえでの人・建築作品・言葉・発言・書物・映像・メデイア・出来事などを挙げ、それについてコメントしてください。

2──2014年の[ご自身の関与するものも含めて]関心のあるプロジェクト──作品・計画・展覧会・書物・シンポジウム・イベントなどをお答えください。

3──2020年に開催が決定した「東京オリンピック」について、考えたこと、考えていることについて、お聞かせください。

饗庭伸(首都大学東京都市環境学部准教授/都市計画・まちづくり)

●A14月に開催された「ニコニコ超会議2」というものに行ってきました。たぶん日本中の趣味を集めたメタなコミケみたいなもんだと思います。「ニコニコ動画のすべて(だいたい)を地上に再現する」というコンセプトで開かれたこの会議、広大な幕張メッセが小さなブースに区切られ、ブースごとにめくるめく趣味の世界を覗くことができました。一つひとつのブースは熱気があるけれど、意外と小規模であり、出入りをする人の流れを見ていると、お互いに関心がない、という、インターネットがそのまま現前したような空間で面白かったです。日本中がもっと暇になったら、こういう面白い都市空間が出来るのになあ、と思いますが、みなさんオリンピックで忙しいんでしょうか。そもそもオリンピックだって趣味の集まりなんですがね。

-

- 「ニコニコ超会議2」会場

●A2

個別的ではないのですが、そろそろ震災復興が空間の形をとって建ち上がり始めるのではないかと思います。コンペで設計者が決められたいくつかの建物、高台移転の住宅地、復興公営住宅、防潮堤、浜小屋といった恒久的なものに加え、たくさんの仮設住宅や仮設商店の次の姿、福島の中長期型の仮設住宅、「仮の町」への取り組みの進捗などが気になります。区画整理や再開発の取り組みも変わらず続くと思いますが、順調にいったものでも2014年に建ち上がり始めるものはないでしょうね。

●A3

64年のオリンピックが国家のオリンピックだったとしたら、20年のオリンピックは民のオリンピックなのだと思います。2002年にスタートした都市再生からのここ10年間、東京はひたすら「民が都市をつくる」ための力、制度、組織、方法を蓄えてきました。都市計画道路だって民がつくるくらいですから、この10年間で東京の都市計画のOSは完全に入れ替わってしまったわけですね。公共の判断や価値観というものは、基本的にはブレません。国土交通省の官僚も、小さな町の都市計画課の職員も、同じ判断を下し、同じように都市計画を進めるというのが公共による都市づくりですが、民とは本質的に多数で、すべて異なる判断を下します。その民が都市をつくる仕組みがこの10年間の東京でジャングルのように発達し、それはおそらくこれまでのオリンピック都市では一番のジャングルのはずです。そのジャングルを使って、総意や工夫をこらして、どのようにオリンピックを迎える都市をつくるのか、注視したいと思っています。

私なりに「こうなればよいな」ということを一言でいうと、「多様な値段の観客席を7年かけて東京の中にどうつくるか」、ということです。空間のスピードの多様さです。民によって、ゼロ円の観客席から1億円の観客席まで、さまざまなスピードを持つ観客席を都市の中に混在させてつくることができれば、東京は素晴らしい都市になると思います。例えば超高層の建物のオーナーが、屋上の空間をオリンピックの観客席に解放して世界中から人を集める、世田谷の商店街が路面を封鎖してデザインされたパイプ椅子を並べ、振る舞い酒をしながらイスラムの人たちとオリンピックを見る、空いている建築ストックをリノベーションし、世界の貧しい人たちがオリンピックを楽しめる空間にする......など、民が所有する多様な空間の可能性を試す機会にオリンピックがなればよいと思いますし、7年後をゴールにして、そこから逆算的に現在の建物の使い方を考えていくこともあってよいと思います。「民」とは多義な言葉で、そこには大規模なデベロッパーも、空き家活用を仕掛けるNPOも、土地をたくさん持っている市民も、たいしてお金を持っていない市民も、ホームレスのおじさんも含まれます。ほぼすべての私たちが自分のもつ空間を使ってどうオリンピックを迎えるのか、ということです。スタジアムや選手村といった派手な空間ばかりが話題になりますが、オリンピックを迎えるのは施設ではなく都市ですから、どういう種類の都市の空間がオリンピックに向けてあるべきか、なんてことをきちんと考えたいですね。

あいば・しん

1971年生(兵庫)早稲田大学卒業。共著に『住民主体の都市計画』『Insurgent Public Space』ほか。

Twitter @shinaiba

WEB http://www.comp.tmu.ac.jp/shinaiba/frame2.htm

天内大樹(美学芸術学、建築思想史)

●A1東京理科大学、明治大学など建築学科創設50周年を記念する大学がいくつかあり、明治大学では私もその集いに立たせていただいた。明治大学での堀口捨己と神代雄一郎、法政大学での大江宏(こちらは1950年創設で、今年は大江生誕のセンテニアルだったが)のように、各学科の基礎を築き、カラーを彩った人々が回顧されたことには、戦後建築史研究の端緒を切り拓く意義があった。これらは国立近現代建築資料館の開館と同館での丹下・坂倉展、国立西洋美術館でのル・コルビュジエ展とともに記したい。

明治・法政大学の集いでは、双方とも会場からの質問の最初が、当時からの校舎の解体と現在のタワー型校舎の建設とについて問う卒業生のものだった。東京理科大学の集いには私は参加していないが、記念行事がまさに2013年開設の葛飾キャンパスで行なわれており、しかも同キャンパスの設計に理科大建築学科はファカルティとしてはほぼ関わらなかったと聞く。法政や明治と同種の指摘が、少なくとも潜在的にはあっただろう(もっとも法政や明治では旧校舎「解体」が惜しまれ、理科大ではおそらく新校舎「建設」が大学理事会と組織設計事務所のみで進行したことが惜しまれる違いはあるだろう──旧住宅・都市整備公団本部=旧理科大九段校舎も味わい深い建物だと思ったが)。国立競技場改築をめぐる/にふれたシンポジウム群でも、従来型の建築家像では建築の立場から都市や国家の意思決定に参与できない点が繰り返し指摘された。その構図が各大学の50年間にもそれぞれのかたちで反復されていたともいえる。

出版は2012年だが、中川大地『東京スカイツリー論』(光文社、2012)は建築物の量的ではなく質的な側面を問うものとして、着実な議論を示してくれた。何より、私には隅田川の対岸のお祭り騒ぎとしか映らなかった出来事が多面的・立体的に像を結んでいくさまは、読書体験そのものとしても面白かった。円堂都司昭『ディズニーの隣の風景──オンステージ化する日本』(原書房、2013)も同種の切り口に分類できようか。押上も浦安も従来像どおりに建築家が関与したものではない。しかしスカイツリーやシンデレラ城(またはミッキーマウス)に動態としての共同体が象徴されるならば、それらをある種のモニュメントとして光を当てるのは、従来型の建築家像が引き受けてきた役割のひとつだろう(照明計画をせよとか記念碑を建設せよなどと主張しているのではない)。あいちトリエンナーレが仮初めのイヴェントを通じて目指したもの、あるいはもしかしたら東浩紀編『福島第一原発観光地化計画』(ゲンロン、2013)で目指されているものも、これではないか(後者については現地の自発性を損ねる懸念から、「計画」として実定的に進める点には判断を保留したい)。

-

- 円堂都司昭『ディズニーの隣の風景──オンステージ化する日本』/

東浩紀編『福島第一原発観光地化計画』

●A2

自身のプロジェクトはどれも遅滞気味か中断してしまっており大変申し訳ない。個人的には初めて東京以外の街に住むことになりそうで、こちらは楽しみである。

●A3

最近は「少なくとも2020年まで東京には戻りません」と冗談を言っているが、いずれにせよ建設ラッシュで東京は騒がしい7年を過ごすことになる(直接のオリンピック施設だけでなく、ホテル建設や交通整備も伴うからだ)。建設の是非については、霞ヶ丘競技場より葛西臨海公園のほうに懸念がある。この数十年のものとはいえ生態系維持の観点から、中央防波堤にカヌー・スラローム会場を移す余裕はないだろうか。また晴海の選手村は、閉幕後中古住宅を一度に大量に供給することになるが、健全な住宅地として維持できるのだろうか。民間に任せれば解決できるというものでもない。

霞ヶ丘はコンペ勝者が「設計者」ではなく「デザイン監修者」に就任するという、もとより心許ない条件だった。北京国家体育場と同様に設計縮小になるだろうが、それが当初から発注者の視野に入っていたらしい点は東京人として恥ずかしい。政府施設とはいえこのコンペの前提を糺せず、選出過程に関与した実感も持てなかったことに対する、東京の人間としての悔いはいくら強調してもしすぎることはない。ただ、何もなければ結果的にザハ・ハディド氏のデザインの出涸らしのような縮小再生産が、つつがなく進行するだろう。

越沢明『東京都市計画物語』(筑摩書房、2001)で、神宮外苑は歴史的景観を保った貴重な地域というよりも、当初計画の戦後復興に対する挫折として描かれている。絵画館前の緑地は草野球場と化し、両脇の学習院と陸軍大学校の跡地はラグビー場と都営アパート(2000年頃改築)や中学校になった。今回はラグビーW杯のための新競技場建設なのだから、秩父宮ラグビー場は解体して跡地に他スポーツ施設を移し、せめて絵画館前は使用申請不要のオープンスペースとして開放できないだろうか。また逆に、オープンスペースを諦めてスポーツ施設を「ラウンド・ワン」のように過密に集約する可能性もあるだろう。外苑全体は高々100年前に死去した人物を記念したにすぎないのだから、当時の市民有志の所産でこそあれ、神域として過剰に崇める必要はない。また明治神宮内苑と代々木公園の鬱蒼たる人工林に比べれば、我々はここをすでにズタズタにしてしまっているのだ。

-

- 越沢明『東京都市計画物語』

大切なのは、新競技場の「デザインが奇抜」だから反対というような、建築家の創意を束縛しかねない議論には与しないことだろう。「奇抜」なデザインを行う建築家に、われわれはすでに霞ヶ丘を委ねたのだ。

あまない・だいき

1980年生。美学芸術学、建築思想史。東京理科大学工学部第二部建築学科ポストドクトラル研究員。共著=『ディスポジション』、『建築・都市ブックガイド21世紀』など。

有山宙(建築家/assistant)

●A1

コロガルパビリオンと異常な天候

2013年7月28日未明、激しい雷の音で目を覚ます。

数日前から、常時何種類もの天気予報をチェックしていたから、大雨に対する心の準備はできていた。1分もかからず着替えをすませると、2階で寝ていたはずなのに、いつの間にか同じく準備ができている会田大也氏★1とともに家をでる。車で中央公園へと向かう途中、大粒の雨が落ちてくる。数分で、中央公園に到着し、26日にオープニングを迎えたばかりのコロガルパビリオンへ向かう。

すでに、公園の芝の上にはうっすらと水がはり始めていた。その日の大雨を予想し、前日の夜までに取り付けた雨水の排水システムは、問題なく機能しているようだ。ひとまずは安心。「排水システムの実証実験にはちょうど良い」。そのときはまだ、そんな軽口をたたく余裕もあった。

外の雨はますます強くなる。公園の芝の上の水位も瞬く間に上昇し、コロガルパビリオンの床に水があがってくる。突風が吹き、テント屋根は大きく浮かびあがり、二つあるコロガルパビリオンのもう一方から、山岡大地氏★2の叫び声が聞こえた。慌ててそちらに向かうと、屋根のテントがもっこりと垂れ下がり、テントの上に風呂桶ほどの水が溜まっていた。テントの上にたまってしまった水は、その重さでますますテントを引っぱり、屋根全体の雨を集めるようになる。そのまま、雨が溜まり続ければ、コロガルパビリオンの構造はもたないだろう。会田氏の活躍によりテントにたまった水を排出することはできたが、そうこうしているうちに、もう一方のコロガルパビリオンの排水システムが倒壊していた。

雨は止む気配がない。身の安全を優先するために、コロガルパビリオンの責任者である会田氏の判断で、コロガルパビリオンを放棄することを決めた。コロガルパビリオンから全館停電中のYCAM館内に避難して、ほどなくして雨は止んだ。公園全体に膝まであがった水位も、瞬く間に下がっていった。

山口島根豪雨と名付けられたこの雨は、山口市で1時間に143ミリという観測史上最大の雨を記録したという。

コロガルパビリオンとは、山口情報芸術センター(YCAM)の10周年祭にあわせて、隣接する中央公園に建てられたパビリオンだ。

高さ4メートル、直径25メートルと直径20メートルの二つのシリンダー状の建築の内部に、音響、照明、ネットワークなどのメディアテクノロジーが埋め込まれたスケートボードランプのような不定形な床面がひろがる。

建物の設計をassistantが担当した。10周年祭終了後には取り壊すことが決まっていたため★3、仮設建築物の建築基準法の緩和を適用し、また、組み立ておよび解体が簡易になるように考えたため、基礎を鉄骨で組み、屋根をテント膜とした。

今回、山口島根豪雨でのコロガルパビリオンの被害は、一部のデバイスの交換だけで済み、1週間の補修工事のあと無事に再開することができたが、コロガルパビリオンを通して、日本の気候、風土の変化をしみじみと肌で感じることとなった。ゲリラ豪雨を察知するアプリケーションをインストールした会田氏の携帯は、夏中、不気味なアラームを鳴り響かせ、9月の桂川の氾濫や、10月の大島の土砂災害、夏から秋にかけて、何度も「観測史上最大」という言葉を聞いた。

気候、風土にあわせて、長い年月をかけ最適化されてきたであろう建築が、急激な気候の変化ついていくのは難しい。

- コロガルパビリオン

提供=山口情報芸術センター [YCAM]

Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

撮影=丸尾隆一(YCAM)

Photo: Ryuichi Maruo (YCAM)

★1──YCAMの教育普及担当、コロガルパビリオンの責任者

★2──コロガルパビリオンのプレーリーダー

★3──会期終了が近づくにつれ、自然発生的に子どもたちから、コロガルパビリオンを存続させるための運動がはじまった。子どもたち自らポスターをつくり、存続のための署名運動をはじめ、最終的には1,000を超える署名が集まった。現在は山口市で対応を協議中。

●A2

ヴェネチア・ビエンナーレ建築展のナショナルパビリオン展示

●A3

2020年の前に、まずは2014年ブラジル・ワールドカップの様子が怪しい。どうやら、大きな問題を抱えているらしい。とくにおもしろいのは、サッカー界の悪童、ロマーリオが猛烈に2014ブラジル・ワールドカップを批判しているということ。日本でも有名な、1994年ワールドカップMVPのブラジル人FWは、2010年から政治家に転身している。国民的スポーツ・スターが政治家になるのはどこの国でもよくあることだが、その政治家が、自身のバックグラウンドの国家イベントを批判するのは、あまり聞いたことはない。ロマーリオは、病院や学校が資金不足に苦しむなか、多額の公的資金がスタジアム建設に費やされることを懸念している。とてもまっとうな意見だ。FIFAはイベントの収益ばかり気にして、イベント後のブラジルのことなど何も考えていないと。国立競技場に問題提起する建築家という図式を含め、2020年の東京とよく似ている。

そして、2020年の東京を飛び越えて、さらに深刻に見えるのは、開催自体が危ぶまれている2022年カタール・ワールドカップ。こちらは、真夏の砂漠で、サッカーをすること、観戦すること自体に疑問が投げかけられている。スタジアムに冷房を完備したとしても、スタジアムの移動を含めて、観客への影響が大きすぎるというのだ。さらには、スタジアム建設の出稼ぎ労働者たちの労働環境の悪さも指摘されており、建設が滞りなく進むのかも怪しくなってきた。そして、最近発表された、カタール・ワールドカップのスタジアムのひとつも、ザハ・ハディドの設計だった。

ありやま・ひろい

1978年奈良県生まれ。建築家。2003年東京大学大学院建築学科修了。2004-05年Alsop Architects, Ushida Findlay architects(ポーラ芸術財団の助成)。assistant共同主宰。 www.withassistant.net

五十嵐太郎(建築史、建築批評/東北大学教授)

●A1全体として建築は、新築物件よりも、国立近現代建築資料館の開館が印象に残りました。いまはささやかな施設ですが、建築の未来を考えると、重要な出来事だったと思います。あいちトリエンナーレ2013の芸術監督をつとめ、大変な一年でしたが、終了直後に『中日新聞』の酷評座談会に対して、Twitterで連投反論を行なったことは、個人的にメディアと批評について考えさせられる機会となりました。Togetterのまとめが、5万5千ビューもあったことは、全体来場者数の62万人に対しても少なくない数字です。

12月に中国を訪れ、天津、北京、重慶でレクチャーを行なったのですが、雑誌や本などの紙メディアが元気なのが、うらやましく思いました。また自分の本でもっともハードコアの『建築と音楽』(NTT出版、2008)が中国語訳されているのですが、何人もの学生がこの本をもってきていたのに対し、日本の学生で、この本を買って読んでくれている人にほとんど会ったことがないことは心配になりました。旅行の最後は、四川大地震の被災地を訪れ、そこで廃墟になった街をまるごと保存し、いまは観光地になっている震災遺構、少数民族の現地再建や移転による幾つかのニュータウン、それに隣接する壊れた学校の震災遺構、震災博物館などをまわりました。善し悪しはともかく、ほとんどが震災後2年くらいで完成しており、そのスピードにただただ驚きました。一方、東日本大震災の震災遺構は、もうほとんど残っていません。

-

- 五十嵐太郎+菅野裕子『建築と音楽』(NTT出版、2008)

●A2

横浜トリエンナーレが、どのようにコンセプチュアルなテーマを国際展としてまとめていくかに大変、興味があります。またヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展が例年よりも早く始まり、レム・コールハースのディレクションによって全体がどのように変わるのか、また日本館における太田佳代子さん、中谷礼仁さんがどのような展示を魅せるかにも期待しています。自分の関わるものでは、埼玉県立近代美術館を皮切りに各地を巡回する日本の戦後住宅展が夏からスタートするので、鋭意準備中です。

●A3

ザハ・ハディドの新国立競技場案が、多くの人が公共施設をめぐって、あれこれ意見を言える機会をもったのは、新しいランドマークとして重要なことだと思う(パリのエッフェル塔やポンピドゥ・センターにはそれがあったが、東京スカイツリーにはなかった)。ともあれ、東京オリンピックは、東北の復興に貢献するどころか、新しい施設やインフラの工事がかぶると、ただでさえ人手不足と建設費高騰が起きているわけだから、今後はむしろブレーキになる可能性があるのが心配だ。ちなみに、本当は2016年招致のときの国内で出されていた磯崎新らが関わった福岡の案が、いまでもよかったと思っている。仮に世界の招致競争に勝てなかったとしても。

いがらし・たろう

1967年生。東北大学教授。建築史、建築批評。著書=『終わりの建築/始まりの建築』『新宗教と巨大建築』『戦争と建築』『過防備都市』『現代建築のパースペクティブ』『建築と音楽』『建築と植物』など。

http://www.cybermetric.org/50/50_twisted_column.html

市川紘司(中国近現代建築史/『ねもは』編集長)

●A1今年読んだもののなかで一番面白かったのは槇文彦氏による『漂うモダニズム』(左右社)に所収された同名のテキストである。モダニズムという一艘の「船」が溶解して何でもありの「ポタージュスープ」と化した、というのが槇氏の現在の建築的状況に対する認識である。テキスト中では賛否どちらの結論も出していないのだが、筆者の読後感としては否定的なニュアンスのほうがつよく残った。おそらくそれは、この「船」というメタファーがフーコーによるヘテロトピア論を想起させたからである。フーコーによれば「船」とは「場所なき場所」であり、あらゆる現実的な事象を相対化させる「他者の場所」としてのヘテロトピアの最たる存在である。「船を持たない文明においては、夢は枯れ果て、スパイ活動が冒険に取って代わり、警察がならず者の船乗りたちに取って代わる」(「Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias」『Architecture, Mouvement, Continuité 5』1984)。かようなメタファーの同一性から、ヘテロトピア論を下敷きにしつつ「漂うモダニズム」を読むと、以下のような結論を想定せざるをえなかった。ポタージュスープのなかではあらゆる建築的実践が自由である、しかしそこで起きるのはせいぜい「小波」にすぎない、ゆえにむしろ一見不自由ではあってもさまざまな場所に発着可能である空間としての「船」に戻るべきではないか──。

現代という時代を「後期近代」と呼び、その特徴を旧来的な「規範」の液状化が進行した「リキッド・モダニティ」とまとめたのはジクムント・バウマンである。しかし、人は規範なしでは生きられないゆえ、自分自身で再帰的にみずからの規範を創造しなければならない。槇氏にとっての規範は(前期近代=「ソリッド・モダニティ」の産物である)「モダニズム」となるだろう。あるいはモダニズムが定着しなかった中国の建築においては、近年でも「伝統」に規範を求めることがしばしばである。しかしなによりも重要なのは、現在において、規範とはもっと小さく、細かく、多数あってよいということである(それが「規範」として各人に機能しさえすれば)。「規範」はいま一艘の船である必要はない。ポタージュに取り込まれた小波ではなく、自立した作家たちによる実践が独立した「小舟」として数多浮かぶような海景が、本来は望ましいのである。

筆者は2010年当時に絶版であった建築本だけを紹介する刊行物を制作したことがある(『ねもは01 絶版☆建築ブックガイド』)。現在の若い人間にも読まれるべき多くの本が入手困難であるように思われたからだった。今年、当時われわれが取り上げた『環境としての建築』(レイナー・バンハム)と『形の合成に関するノート』(クリストファー・アレグザンダー)が、鹿島出版会から再刊された。どちらもきわめて「理論」的な建築の書籍である。また、今年は、建築理論書を読みなおす研究会(「10+1 建築理論研究会」https://www.10plus1.jp/monthly/serial/riron/)が南泰裕氏らによって発足され、槇氏とともに20世紀後半の日本建築を理論的側面でリードしてきた磯崎新氏と原広司氏による「これからの建築理論」なるシンポジウムが開かれた(12月1日)。2013年は「建築理論」を再評価しようという動きがあった一年であったように思う。

「建築理論」というものの基礎的な役割は、旧来的な規範が溶解(または解体)をはじめた近代以降において、「建築」という枠組みそのものをあらためて策定することにあると筆者は考える。既存の規範を飲み込み、それをこねくり回しながら新しい規範をつくりだす、という「反芻」の行為が理論である。おそらく、ポタージュの小波を独立した小舟とするためには(つまりリキッドな世界のなかで再帰的にみずからのルールを規定するためには)、かつての「建築理論」は十分補助線となりうる。機能しなくなった古いものを反芻しながらみずからの新しい規範をつくらなければならない、という点では、20世紀も21世紀も変わらないからである。その意味で建築理論はいまこそ考えられるべきもののひとつであろう。どのように考えるのか。もちろん、経典を読んだり、巨匠のレクチャーを聞いたりすれば即済むわけではなく、ましてや展覧会から勇気だけもらって帰っていては達成され得ない。求められているのはあくまで反芻。インプットを別のかたちで創造的にアウトプットすることである。

-

- 槇文彦『漂うモダニズム』/『ねもは01 絶版☆建築ブックガイド』/レイナー・バンハム『環境としての建築』/クリストファー・アレグザンダー『形の合成に関するノート』

●A2

自分の仕事としては2014年前半に2冊刊行物が出せそうである。どちらも近年の中国建築に関するもので、オリンピックや万博の準備でイケイケだったゼロ年代とは異なる、2010年代における中国建築の状況を取り上げている。ゼロ年代と2010年代の中国建築のちがいは、端的にいえば、独立独歩のアトリエ建築家の充実である。王澍やMADアーキテクツやNeri&Huなど、ウェブメディアで作品が何度も掲載されるような建築家がずいぶん増えてきた。「外国人建築家の実験場」でしかなかった中国において、個人の作家としての建築家はどのようにして実践を進めているのか。そもそも中国において建築と都市はどのような制度のもと、どのようなプロセスを経てつくられているのか。そして日本はそれをどのように理解して、関わっていくべきなのか。日本でもとくにゼロ年代には中国に注目するメディアや特集が比較的多くあったが、彼の国のバブリーな荒波に目を奪われるかたちでじつはこういった根幹的な部分の分析があまりされていないように思える。ゼロ年代というひとつの大波が終わったあとだからこそ可能な、冷静な(嫌中でも親中でもない)目線での評論をしたいと思っている。

●A3

北京オリンピックのために建設された《中国国家体育場》(鳥の巣)のことを思い出した。2002年に行なわれた国際コンペによってヘルツォーク&ド・ムーロンによる案が決定され、その後コストカットのため規模の縮小や開閉屋根の設置中止などの対策が取られたのだが、これに対して張永和や劉家琨といった中国の建築家たちが連名で意見書を提出した。いわく、こうした処置は建築の全体性や、開放・成長する中国のアイコンとしてあったこの建築のイメージを損なう。東京オリンピックメインスタジアムのザハ・ハディド案を受けての動きとはまったく対照的なのだが、とはいえもちろん、これによってどちらかを褒めどちらかを貶めるつもりはなく、両国のオリンピック開催の背景にある状況のちがいだけをあらためて感じた。そもそも、《鳥の巣》は中心部から遠く離れた広大なオリンピックパークのなかに建設されるものであり、いくら大きくても大き過ぎることはなかった。オリンピック開発の少し前に建設がはじまったポール・アンドリューによる《国家大劇院》では、その敷地が天安門広場にほど近い歴史的空間にあったため、《鳥の巣》とは逆に、コストの高さ、劇場機能の不合理、周辺環境への悪影響といった批判をふくむ意見書が建築家の組織した委員会から提出されている。

いちかわ・こうじ

1985年生。東北大学大学院工学研究科都市建築学専攻博士後期課程。2013年から中国政府留学生(高級進修生)として清華大学に留学。専門は中国近現代建築史。建築雑誌『ねもは』編集長。

井上雅人(デザイン史、ファッション史/武庫川女子大学講師)

●A1姫路城の天守閣修理を見学できる施設「天空の白鷺」が、2014年の1月で閉鎖されることになった。閉鎖されるという言い方はおかしいが、つまり修理が終ったので、むしろ姫路城そのものは公開されることになった。夏ごろには、天守閣が全部お目見えするそうだ。

建物全体を大屋根で覆って修復作業を行なう手法は、これまでも随分とされてきたわけで、さほど珍しいことでもないが、そこに八階建ての見学施設をつけて、通常なら鳥や昆虫でなければ見ることの出来ない距離から姫路城を見下ろす体験をもたらしてくれたことの意義は大きい。普通では得られない視点を与えてくれたのみならず、保存修復に携わる人びとにスポットライトを与えてくれたりもした。とはいえ、そういった意義の大きさ以前に、修理を見学することの楽しさを提供してくれたことには感謝であろう。

-

- 姫路城[撮影:Reggaeman]

http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Himeji_Castle_The_Keep_Towers.jpg

-

- 復元された東京駅[撮影:馬場三士]

その、姫路城の修復を手がけた「鹿島」は、2012年の秋には東京駅の復元も完成させていた。東京ステーションギャラリーでは、空襲で炭化した木レンガまで見ることができる。今、自分がいる建築が、どのような歴史を経ているのかストレートに教えてくれるような貴重な証言者と、親しく交わることができるわけだ。わざわざ町中を探してまわらなくとも、きちんと整備した形で歴史の積み重ねを見せてくれる施設が増えていることは大変喜ばしい。歴史は文字で知るものであっても、やはり実物の説得力には叶わない。それゆえ、単に何ごとも無かったかのように奇麗に修復されたり、復元されたりするよりは、人間の創造や、逆に災害の痕跡を生々しく見せてくれる方がいい。姫路城や東京駅といった誰でも知っているような歴史的な建造物に限らず、もっといろいろな建築が、多様な関わりを人びとと持ってもいいのかもしれない。単純に、解体される直前のビルが、内装を全部はずした形で公開されたら、それはそれで面白い。9月には、解体に入った小学館ビルに漫画家たちが別れを惜しんで壁やガラスにラクガキをしたことも、話題を呼んだ。それに多くの人びとが関心を示し、見たいと思ったということは、建築と人の関係の意外な幅の広げ方があることを示唆している。

ところで、ここにきて、東京オリンピックの興奮のなか、江戸城天守閣を復元しようという話が出てきている。興味深いのは、木造で修復しようとしているところである。昭和において再建された大阪城も、名古屋城もコンクリートで建てられている。今となっては、天守をコンクリートで建てたことの方が不思議でならないが、それはつまり、この50年ほどで人びとの歴史的建造物への考え方が大きく変わったということでもある。本物そっくりに再建されたものとして代表的なのは、三島由紀夫の小説で有名な鹿苑寺こと、いわゆる金閣寺であるが、いくら元の場所に同じ方法で建てられたとしても、それはレプリカのはずである。そのことを忘れて、国粋主義的な風潮を生みだす道具立てになるくらいなら、まだ果てしなく偽物臭い大阪城の方がましであろう。

江戸城の再建は、もちろん政府が主導しての話ではないが、景気が良くなるならと、安易に飛びついてしまう人の多い世の中である。江戸城天守は、幕府が成立して50年ほどで燃えてしまったが、財政の逼迫や、再度の延焼を危惧して、敢えて再建しなかったというのも、また歴史である。立て直すことには興味をそそられるが、自己顕示の代替物としては建ててもらいたくはないと思う。同じ幕府の建築であれば、なかなか募金の集まらない二条城の修復にも支援をして欲しい。

●A2

2013年、私と蘆田裕史と藤井美代子は、京都に「コトバトフク」というセレクトショップを開いた。隣接された「gallery110」とともに、デザイナーの活動を支援し、関西に紹介するためである。主に衣服、アクセサリー、それとファッションやデザインに関わる書籍を扱っている。

若手デザイナーの支援、という話は、ここのところよく聞くようになった。ほとんどがファッション・デザイナーへの支援ではあるのだが、2013年も、ルミネやパルコといった商業施設や、LVMHやアルマーニといったブランドが、次々とプロジェクトを発表した。こういった動きが効を奏しているという話はまだ聞かないが、2014年には、さらに増え、ファッションに限らず、より多くの分野にまで普及していってほしい。

ファッション・デザインの分野は、個人が個人の名前で商品を販売することをグローバル市場においても成立させてきた。もちろん、その後ろにはたくさんの業者や技術者やサポートする人びとがおり、個人の名前で物が売られていたとしても個人が作っているわけではない、という矛盾も抱えてきた。しかし、そうすることによって、個人が個人の考えを商品にして世界中に訴えるルートを、まがりなりにも確保してきた。

今、若手デザイナーに支援が行なわれているということは、そういったあり方が難しくなっているということでもある。この20年あまり、ファッション産業では、デザイナー・ブランドのグループ化が進んだ。一部の巨大企業が、個人の経営するブランドを傘下に収め、あるいは老舗ブランドを買い取り、ちょうど野球やサッカーの監督を配するようにして、デザイナーを雇った。売上が伸びれば契約を更新し、結果を出せなければ契約を打ち切るという関係性を、企業とデザイナーは結ぶようになった。ファッション・デザイナーが、個人の力で商品を世界に問うということが、難しくなっているのだ。

一方で、広く見渡してみれば、Bsizeのような個人が経営する家電メーカーなども出現している。食への不安は、生産者が誰であるかということに人びとの目を導いた。東北の復興も、小さくて良いものを作る企業を応援しようという風潮を生んだ。生産者の顔が見えることは、むしろ歓迎される傾向にある。

「コトバトフク」では、「作り手たちの顔が見える商品」をならべることを心がけている。「作り手」個人の主張ではなく、そこに関わる「作り手たち」同士の幸福な関係性までが伝わってきて、買う側もその関係性のなかに巻き込んでしまうような物を選んでいる。先に、個人の考えを、商品を通して伝えることの重要性をあげたこととは矛盾するようだが、やはり、個人が個人の考えを世界に直に訴えるようなことは、どうしようもなく難しくなっている。であるのならば、闇雲に個人が巨大企業と戦うよりは、お互いに顔の見える少数の集団をいくつも作っていく方が現実的であろうし、強力なリーダーに率いられる集団よりは協調的な集団の方が、現在の日本の社会に合っているだろうと考えたからである。

「コトバトフク」という小さな店に、どこまでのことが出来るかは分からない。いやしくも学問を生業とする人間が、商売に手を染めるのもどうかと言う向きもあろう。しかし、少しでも余力のある素人が下手な鉄砲を撃っていかないと、残らない果実もあれば、出ない芽もある。

-

- コトバトフク

●A3

東京でオリンピックの開催が決まったのは、3度目である。一度目の1940年のオリンピックは返上したうえに、その代わりの64年のオリンピックであるし、開催まで漕ぎ着けたのも64年だけなので、2020年のオリンピックを2度目とカウントするのに異論は無い。だが、それにしても決定したのは3度目である。

20世紀の前半までは、近代オリンピックは欧米のなかで巡回していたので、40年に東京で開催を決定したのは、実に大きな変化であった。結局開催されなかったとはいえ、これ以降、20世紀の後半は開催地域と参加国をひたすら広げていくことになった。これまでに夏のオリンピックを3度開催したのは前回の開催地のロンドンだけであるが、第1回のアテネも、非公式の1906年大会を含めると3度となる。そのほかにも、2度開催した地としてはパリ、ロサンジェルスがある。いずれも欧米の街である。20世紀の後半は植民地が解放され、人種や国境を超えて、人類であれば誰でも平等である日が来ることが祈られた時代である。いずれ、発展途上国でもオリンピックが開かれることになるであろうと、誰もが思い描いた。

ところが、21世紀に入るあたりから、どうも、そんな簡単なことでもなさそうだということになってきた。オリンピックを行なうような街では戦争はもう起こらないという思い込みは、サラエヴォが戦地になることで、あっけなく裏切られた。ひょっとしたらサラエヴォは、東京同様中止になっていた可能性だってあった。さらには、アテネは開催後、大きな不況に飲み込まれた。こちらも返上する可能性が無かったとは言い切れない。すると、こういったことを踏まえて、今後はオリンピックの開催される街が、限られてくる可能性だってある。戦争の危機が無く、不況のリスクを乗り越えられるような街など、世界中にそれほどあるわけではない。

そんなことになってしまったのは、オリンピックをグローバル経済における、4年に1度の起爆剤にしようとするからである。循環する景気を人工的にコントロールするために、オリンピック産業が利用されようとしているのは、誰の目にも明らかである。起爆剤は、頻度が多すぎても、火薬の量が少なすぎても効果が無い。4年に1度という絶妙な間隔で、できるだけ大きな花火を確実に打ち上げなくてはいけない。

しかし、そうなると「オリンピック」は、かつて人類学者たちが発見した「クラ」や「ポトラッチ」といった、南洋や北米の部族のあいだで行なわれていた儀式とそっくりなものになっていく。日本は「先進国」と呼ばれるメンバーに所属しているかぎり、この文化人類学的な贈与や交換のシステムから逃れることはできず、これから先も何十年かに一度、儀式を執り行なうことになるだろう。近代の行きついたところが、部族社会と同じなのは興味深いが、せめて、この手の儀式でよく見られる、わざと宝物を破壊したり、過度の贅沢を行なったりすることで、代わりに将来の危険を回避しようとするような、どうしようもなく呪術的な儀式にはならないでほしいものだ。

いのうえ・まさひと

1974年東京生まれ。東京大学大学院博士課程退学。文化服装学院卒。単著に『洋服と日本人』、共著に『生活の美学を探る』『相対性コムデギャルソン論』など。作品に《stilllife》シリーズ(CENTER EAST+井上雅人)、《竹林》。

今村創平(建築家/アトリエ・イマム/千葉工業大学准教授)

●A1まずは、昨年同様、2013年に鑑賞した展覧会で、これはよかった!と思うものを挙げてみます。

「Japanese Junction 2012」(HAGISO)

「アーネスト・サトウ展 light and shadow」(gallery 916)

「フランシス・ベーコン展」(国立近代美術館)

「ス・ドホ展」(金沢21世紀美術館)

「日本の民家一九五五年 二川幸夫・建築写真の原点」(パナソニック 汐留ミュージアム)

「マテリアライズ展」(東京藝術大学陳列館)

「和洋の書」(国立博物館)

「スミルハン・ラディック展」(メゾン・エルメス)

「Ninety Nine Failure」(東京大学工学部前庭)

「Japanese Junction 2012」は、留学している日本人の建築の学生が、世界各地の建築学校で製作したプロジェクトを持ち寄るという企画。実は、2012年末に見たものだが、前回のアンケートには間に合わなかったものの、一年で一番面白かったといえるくらい良かったので入れている。きわめてユニークで濃厚なプロジェクト群が、古い木造家屋の中に配され、建築を生み出す熱気に満ちていた。

「アーネスト・サトウ展」は、この写真家の魅力を教えてくれた。この写真専門のギャラリーでは、ほかにも上田義彦、森山大道の優れた展覧会を観たが、古い倉庫をリノベーションしたスペースそのものが、日本のギャラリーでは稀有な質を有していて、訪問するたびに感心した。

「フランシス・ベーコン展」「ス・ドホ展」、どちらも2度足を運んだ。現代美術展ははずれが多いが、本当に優れたものから受ける刺激は、クラッシックなアートから受けるのとはまったく別の質で、それは現在の私たちの感受性と響きあうものだから現代美術は面白い。 今年一番記憶に残るのは、「マテリアライズ展」と「Ninety Nine Failure」だ。ともに、こうした領域のプロジェクトが、日本でこのレベルに達したのかと、ある種の感慨を覚えた。もちろん、アルゴリズムやデジタルファブリケーションは今に始まったことではなく、foa《横浜港大さん橋国際客船ターミナル》の完成は2002年とすでに10年以上前のことであるし、『10+1』誌で「アルゴリズム的思考と建築」特集が組まれたのも2007年のことだ。だが、今年は、田中浩也さんが以前から主唱してきた3Dプリンターやファブラボが広く社会的に認知されるようになり、これまで完成した建築のみを対象としてきた『GA』が『GA JAPAN』誌でコンピュテーションの特集を組んだ(7月刊行、No.123)。これまでは、先端的ではあるものの、ある一部の人が熱狂していたものが、だんだんと広がりを見せている。「マテリアライズ展」と「Ninety Nine Failure」でのプロジェクトも、きわめてレベルの高い試みであり、またそれが限られた趣味者のものではない展開を見せていた。おそらく、次の数年で、格段に進化したプロジェクトが登場するのではないかとの予感がある。

●A2

2013年は、マンフレッド・タフーリと近代/現代建築との関わりについての書、Marco Biraghi著『Project of Crisis』が出版され(タフーリについては、以前Andrew Leach という人が評伝『Manfredo Tafuri: Choosing History』を書いている)、またヴェンチューリとスコット・ブラウンのラスヴェガスのリサーチについての書、Martino Stierli著『Las Vegas in the Rearview Mirror.』も出版された(彼らのラスヴェガス論については、Aron Vinegarによる『I am Monument』という本もある)。『Log』の2013年夏号では、レイナー・バンハムの論考「ストックテイキング」を今日試みようと、ここしばらくの建築理論を総ざらいする特集を組んでいた。ついでながら、レイナー・バンハムの評伝 Nigel Whiteley著『Reyner Banham: Historian of the Immediate Future』も最近入手した。

何を書いているかというと、1960年以降の建築理論を再考する本が次々と出ており(近年、アーキグラム、セドリック・プライス、シチュアシオニストに関する本も出ている)、それらを入手はしているものの、積読状態なので、2014年はまとめて読みたいと思っているということです(蛇足ながら、2013年『現代都市理論講義』という拙著を上梓し、そこで扱った1960−70年代の都市に関する理論について、より理解と考察を深めたいと考えている)。

また、2013年は、ジェフリー・キプニスによる現代建築についての評論を集めた『A Question of Qualities』が出版され、すでに一昨年だが、アレハンドロ・ザエロ・ポロの論考を集めた『The Sniper's Log』も出ており、ここしばらく言われ続けている、建築批評の不在というのは、どこの話?といった感じであり、また建築批評が不在なのは、もしかして日本だけなのかという気もしてくる。建築批評の不在を嘆いているのは、私も含めて単なる怠慢のためであって、建築批評が成立する土壌が消えてしまったためではなくて、建築批評を書いたり建築理論を組み上げようという努力の不在のためではないかという気がしている年末である(次の設問の、国立競技場を巡る状況からしても、批評は不要どころか、求められているのではないか)。

-

- Marco Biraghi『Project of Crisis』/Martino Stierli『Las Vegas in the Rearview Mirror.』/『Log』(2013年夏号)/Nigel Whiteley『Reyner Banham: Historian of the Immediate Future』/今村創平『現代都市理論講義』/Jeffrey Kipnis『A Question of Qualities』

●A3

日々情報が足され、新しい意見が出される現状のなかで、計画の内容等について「感想」のようなものをここで書いても、あまり意味がないと思いますので、それは控えます。twitterやfacebookであれば、その瞬間に反応して書くことがそのメディアの特性でしょうが、こうした年度区切りのアンケートには、もう少し耐久性のある見解が求められているように思われます。すみませんが、今の私にはその用意がありません。

一方で、今回広範な関心と議論とが生み出されたことは、とても良かったと思います。いくぶんコレクトな言い方ですが、まずはさまざまな知見により理解が深まりましたし、また当初想定していなかった、いわば反対の意見からも、学ぶところがありました。優等生的な意見で、コレクトなのですが、これは実感です。一方で、自分と異なる考えを否定したり、取るに足りないものとするのは、理論の場においても起こりますが、今回のような具体的なケースでは、それらを簡単に片付けられないようです。議論をすべきだというのは正論ですが、議論をすることの難しさ、さまざまな意見をと言いながらも、無意識のうちに好ましくない議論は切り捨ててしまうこと、「正しさ」が厄介さを抱え込んでいること(「正しさ」が人を追い込んでしまうこと)に思い至りました。

また、そもそものきっかけである槇文彦氏の論考は多くの人が共有していると思いますが、その後の議論というのは世代などの違いにより異なっており、ほとんど共有できていないのではないかと思います。ですので、こうした大きな問いについて、世代や領域を超えた議論をしようとしても、難しい状態があります。新聞を読んでいる学生は1割もいなく、新聞は60歳以上の高齢者向けメディアになっているという調査が先日ありました。今回の問題が、新聞でも繰り返し伝えられているとしても、若い人たちはほとんどそれを読んでいません。一方では、このサイトなどは、20代と30代の読者が過半でしょう。例えば、facebookをやっている人は世代を超えて多数いるといっても、facebookでの情報は自分に近い世代や立場の人からが大半でしょうから、結局はその外からの情報というのは、ほとんど入って来ない、そういう使い方をしている人が多いでしょう。新聞やTVが、メディアのインフラであった時代は終わり、近しい人とのコミュニケーションが主流となっています。建築が建築家の創造性の産物であることよりも、より社会と関わり組み上げられていくべきだという最近の傾向は是とした場合、ではいかに広範に意見を集め、共通の議論の場を作れるのでしょうか。

今回、さまざまな意見を読んだと冒頭で書きましたが、とはいえ、私も積極的に情報を集めているわけでもなく、自然に目の前に流れてきたものを、時間に余裕があるときには拾い読みした程度です。私がたまたま目にした以外に、多くの情報や意見があり、また私が目にしたものに、どの程度偏りがあるかもわかりません。小さなメディアが無数にあるような時代に、どのように今回のような問題を考えればいいのか、模索は続きます。

いまむら・そうへい

1966年生。建築家、アトリエ・イマム主宰、千葉工業大学准教授。作品=《神宮前の住宅》《富士ふたば幼稚園新園舎》《オーストラリア・ハウス》《Corridor》など。著書=『現代建築家99』(共著)、『建築・都市ブックガイド21世紀』(共著)、『現代都市理論講義』など。

岩元真明(建築家/Vo Trong Nghia Architects)

●A1

OMA《インターレース》

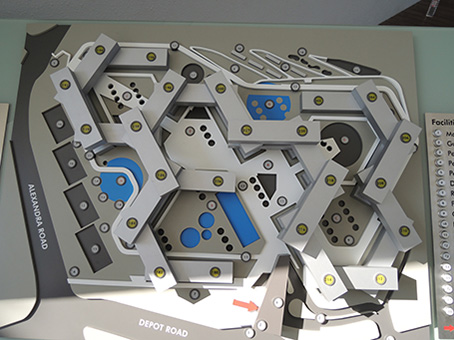

シンガポール出張中に訪れたOMA設計の《インターレース》が印象に残っている。2014年に竣工予定の1,000戸以上を収める巨大集合住宅である★1。

インターレースは6層分の高さを持つ直方体のヴォリュームを蜂の巣状に積み重ねることで構成されている。単純な操作だが、結果として生まれた外部空間と外観はきわめて複雑であった。とにかくスケールが大きい。視界に全貌を収めることができない。単純なシステムでも、人間の目では一部しかとらえることができない。積み木のように直方体を積み重ねる「スタッキング」の操作は、昨今の現代建築の常套手段である。しかし、紋切り型の手法でも超巨大なスケールで展開することで、既視感のない構築物が生まれていた。

蜂の巣状の配置からは、1960〜70年代にオランダで建設された巨大開発プロジェクト、《ベルマミーア団地》が想起される。一辺約100メートルの高層団地を六角形状に配置したベルマミーアは、中産階級を想定して建てられたものの、低所得者層によって占められてスラム化したという負の歴史を持つ。無論OMAは、ベルマミーア団地を知らずにインターレースを設計した訳ではないだろう。実際、OMAは1980年代にベルマミーアの再開発計画を提案したことがあり★2、また、コールハースは近年のインタビューにおいても、ベルマミーアについて言及している★3。

インターレースはベルマミーアを批判的に応用したものと考えるのが妥当だろう。両者の配置図は似通っているが、インターレースはブロックを積み木のように重ねた建築なので全体の約半分はヴォイドである。高層団地が板状に視線を遮り、目の届かない危険な中庭が生まれたベルマミーアと異なり、インターレースの中庭は閉鎖されていない。ベルマミーアは、結局は減築を行なうことで、すなわち密度を減らすことで再開発された。一方、インターレースは高密度を維持しつつ、あらかじめヴォイドを計画することで開放性を生み出すことに成功している。

超巨大スケール、高密度、ヴォイドの操作、近代建築の批判的適用。インターレースはこれらすべてを備えた、きわめてOMA的な建築と言える。ただ、コールハースの原点であるシュルレアルな神秘性は、そこにはない。インターレースの主任建築家は、現在OMAを独立したオレ・シェーレンである。インターレースはOMAがコールハースの手を離れ、彼個人の作家性を押し殺し、「ジェネリック」な運動を始めた記念碑と言えるかもしれない。

- OMA《インターレース》

筆者撮影

★1──インターレースについては以下ウェブサイトを参照した。

URL=http://www.dezeen.com/2013/10/14/the-interlace-by-oma-and-ole-scheeren-nears-completion/

★2──OMAのベルマミーア再開発案は1986年に計画された。

URL=http://www.oma.eu/projects/1986/bijlmermeer-redevelopment

★3──コールハースは近作《デ・ロッテルダム》を説明する際に、ベルマミーア団地について言及している。

URL=http://www.dezeen.com/2013/11/27/de-rotterdam-rem-koolhaas-transcript/

●A2

OMA/コールハースが続いてしまうが、「ファンダメンタルズ」と題されたコールハースが総合ディレクターを務めるヴェネツィア・ビエンナーレに注目している★4。ファンダメンタルズとは「基礎的事項」と訳される経済用語であり、国際社会における一国の経済状態を表現する指標のことである。たとえば、経済成長率や物価上昇率、失業率などはファンダメンタルズである。ビエンナーレという国際的な舞台において、コールハースは各国を相対化する彼らしいテーマを掲げたと言えるだろう。ステートメントから一節を引用する。

──1914年の段階では「中国の」建築、「スイスの」建築、「インドの」建築などについて語ることに意味があった。その100年後、(...中略...)かつては固有性を持ちローカルなものであった建築は、交換可能でグローバルなものとなった。国家のアイデンティティは近代性の生贄として捧げられたのだ★5。

「近代化の進展とともに、都市のアイデンティティが失われる」というのは、1994年に発表されたエッセイ「ジェネリック・シティ」のテーゼであった。そして、「ファンダメンタルズ」では、「都市(シティ)」が「国家(ネーション)」のスケールへと拡張される。すなわち、コールハースは近代化とグローバリゼーションが不可避的に「ジェネリック・ネーション」を招いた、と考えているのだ。各国の参加者には、この流れに抗って、あるいは身をまかせて、提案を行なうことが期待されている。もちろん、ファンダメンタルズには「基本」「原理」といった意味合いも含まれるはずである。各国がどのようなファンダメンタルズを示すか、注目したいと思う。

★4──ヴェネチア・ビエンナーレ 第14回国際建築展(会期=2014年6月7日〜11月23日)

URL=http://www.labiennale.org/en/architecture/

★5──拙訳。原文は以下。

URL=http://www.labiennale.org/en/architecture/news/25-01.html

●A3

オリンピックに関する一連の報道を聞きながら、いつかはベトナムでオリンピックをすることもあるのだろうかと考えていた。しかし、調べてみると熱帯でオリンピックが開催されたことは過去に一度もない。暑くて記録が伸びないからかもしれないが、いずれにせよ、オリンピックやスポーツという枠組み自体に近代という時代が深く刻印されていることを感じる。

JIAの機関誌に掲載された槇文彦の「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」★6は真に批評的な文章であった。

大多数の建築家は、プリツカー賞受賞者云々という法外な参加資格によってコンペの蚊帳の外に置かれた。そして、オリンピック選手の活躍をTVで見る視聴者のようにプロジェクトの行く末を傍観していた。新国立競技場に関わる回路など、一切ないように思えた。しかし、槇の批評は国家的プロジェクトに対して、各自が当事者意識を持つことを訴え、また、主体的に行動する可能性をも示すものであった。

★6──『JIA MAGAZINE』Vol. 295、2013年8月号。以下よりPDFで閲覧可能。

URL=http://www.jia.or.jp/service/newsletter_jia/detail.html?id=34

いわもと・まさあき

1982年生まれ。建築家。2006年シュトゥットガルト大学ILEK研究員。2008年東京大学大学院修士課程修了後、難波和彦+界工作舎勤務。2011年よりVo Trong Nghia Architectsパートナー。ベトナム内外のプロジェクトに携わっている。URL=https://sites.google.com/site/masaakiiwamoto/

木村浩之(建築家/Diener & Diener Architekten[スイス・バーゼル])

●A1エドワード・スノーデンによるアメリカ国家安全保障局(NSA)による個人情報収集の暴露事件。インターネット依存社会には、もはやプライバシーなど完全に存在しない、いや、どんなプライバシーだって侵害できる、そんな現実が明らかになった。壁や仕切りや空間は、あるようで、ない。信じていたものが、崩れていく。ハードとしての建築だって、スマートグリッドの導入によって完全にオンライン化されるのだ。一般人の毎日の生活がなんら変わるわけではないが、僕以外にも居心地の悪さをもって自分を取り囲む空間を再度見回した人はいるだろう。

●A2

震災からもう2年半以上もたってメディア的に「飽き」がきてしまったのか、震災復興の話題をあまり聞かなくなった。オリンピック決定などの華やかなニュースにおされてしまっているということもあるだろう。そもそも飽きのくるのが早い社会だ。単体の建築だって、ある程度の規模になれば数年かかるものだ。復興は長丁場になる。必ずしも大衆の注目を常時必要とすることではないが、長期にわたっても、ある程度の関心を風化させない方法が必要だと思う。この場を借りて、復興プロジェクトに関わっている方々へ、そしてこれから関わる方々へ、エールを送りたいと思う。

●A3

2度目の開催地でもあり、成熟した社会としてのホストであってほしいと思う。会期中のみならず、開会に至るまでのすべてのプロセスで、今後のオリンピックだけでなく、国・都市・社会としての模範となれるような態度を取れればいいと願う。そして、超高齢化・共生社会への構造変化を遂げるきっかけになればいいと願う。

建築分野においてすでに、新国立競技場の国際建築設計競技において、日本(の行政)はいまだ文化的後進国であることを晒してしまった。建築の社会面においても、日本人が不得意としてきた外国人建設労働者への対応──それも大勢が予想されている──において改善が望まれる。建設関係者だけでなく、一般市民も街中で、外国人建設労働者に出くわすだろう。共生できる準備が整っているだろうか。

お家芸だという「おもてなし」以外にも、望まれていること、なさねばならぬことは多い。成熟、模範への遠い道のりは7年で達成できるわけではないかもしれないが、確実に大きな変化が求められている。

きむら・ひろゆき

1971年生(北海道)。1997-98年スイス連邦工科大学留学。1999年東京大学大学院修了。1999年よりDiener & Diener Architekten(スイス・バーゼル)勤務。

吉良森子(建築家/moriko kira architect b.v.主宰、神戸芸術工科大学客員教授)

●A1やはり新国立競技場についてのムーブメントが一番印象に残った。

この出来事が「固有性と自立性ありき」という自縛から日本の建築を解放するきっかけとなるのではないかと夢見ている。

日本において、過去、ここまで進んだプロジェクトに対して建築家や専門家が問題を提議したことはなかったのではないだろうか。日本の建築家にとって都市や景観は現象であって、景観における一要素として、そして景観を総体としてよりよくすることを目的として、自分の作品を設計しようとする人は希有だ。今回の問題提議のきっかけをつくった槇文彦さんは、生涯、町並みと建築について、考え、発言し、実行してきた数少ない建築家のひとりだが、結果的にこれまで建築と景観、歴史との関係に対して無関心だった建築家たちがこぞって名を連ねたことを私はポジティブに捉えたい。Better too late than neverだ。

新国立競技場に対するムーブメントが話題を呼び、専門家、市民の関心を獲得したことと震災は無縁ではないように思える。震災後、多くの建築家や若者や市民が試行錯誤しながら被災地の復興にさまざまなかたちで関わってきている。建築がさまざまな意味でコミュニティや周辺に開かれることによって、市民も、建築がコミュニティにとってかけがいのない価値をもつ可能性があるということを意識し始めたのではないだろうか。「固有で自立した」建築だけが建築の価値ではない、ということを、人々とのコミュニケーションを通して、また、身体的な体験を通して実感することで、新しい日本の建築の歴史が生み出されようとしているのではないだろうか。そのことと新国立競技場への関心とは無関係ではないと思うのだが。

果たしてこのことが何かを変えるのか。それは一つひとつのプロジェクトに対峙する一人ひとりの建築家にかかっていると思う。

●A2

真鶴の町づくり条例「美の基準」が来年20年を迎える。民間のプロジェクトの第一号となった「真鶴共生舎」の設計に関わり、そのおかげでこの10年間の真鶴の歩みを近くから見ることができた。

何が変わったのか? というと、多分「変わらなかった」ことが一番の成果なのだと思う。もともと戦後の経済発展に乗り遅れ、バブル期の別荘ブームの時にも条例によって大きなマンションが建たなかったので、真鶴の景観は、大多数の近郊の町のように以前の面影もない、ということはなく、昔からの景観を維持しながら展開してきた。近年は真鶴での時間を愛おしむような、いい感じの別荘で自由な時間を過ごす東京や横浜の住民や真鶴に移り住んで東京で仕事をしたり、という人がますます増えているようだ。

20年を経て、ここでこれまでを振り返り、高齢化、縮小化時代において、この条例が、真鶴のこれからにどのような意味をもつのか、立ち止まって考え、町民をはじめ、町づくり条例に関心のある人々とビジョンを共有することが重要なのではないかと思う。

●A3

東京でのオリンピック開催が決定されて、これまでは対岸の火事だった、オリンピック産業自体が他の国際スポーツイベントと同じように各国の大企業の利権とつながりながら、税金を吸い上げ、借金をつくって世界中を席巻するという構図に東京が直面することとなり、正直暗澹としている。借金をかかえ、これから劇的に縮小する日本は、これまでとはまったく違ったビジョンを提案しなければいけない瀬戸際にいるのに、オリンピックによって避けがたくこの問題が先延ばしにされる。これからの7年間の人工的な経済活動で利益を得る人とその後の責任をとらされる人のメンツが違うというあまりにも明らかな社会的不公平。どうしたらよいものか。正直、7年後に神風でも吹かないかと思う。日本には歴史の節目節目でそういう状況がやってくるのか、と思ったり。

きら・もりこ

1965年生。早稲田大学卒業。同大学大学院修了。デルフト工科大学留学。1995年ローマ賞基本賞受賞。1996年アムステルダムに建築事務所を設立。2004-2010年アムステルダム市美観委員会委員。神戸芸術工科大学客員教授。著書=『これまで と これから──建築をさがして』

暮沢剛巳(現代美術研究/東京工科大学デザイン学部准教授)

●A1生誕100周年という節目を迎えたこともあり、丹下健三関連の展覧会や出版企画が随分と充実していた印象がある。

特に『丹下健三とKENZO TANGE』は資料的な価値が高く、編者の労を多としたい。

また現在刊行中の『磯崎新建築論集』は、収録テキストそのものは大半が既出だが、若い世代の編集協力者が新たな読み変えを試みている点が新鮮で興味深い。

-

- 豊川斎赫『丹下健三とKENZO TANGE』(オーム社)/『磯崎新建築論集』(岩波書店)

●A2

[3]とも関連するが、来春ソウルでオープン予定のザハ・ハディド設計の《東大門デザインプラザ&パーク》が大いに気になっている。

日本でも本格的なデザインミュージアムの設立を求める声が高まりつつあり、どのような影響を及ぼすかにも注目したい。

●A3

現在の日本にはオリンピック招致より優先すべき課題が山積しているばかりか、できればイスタンブールでのオリンピックを見てみたかったこともあり個人的にはあまり歓迎していない。もちろん開催する以上は(いろいろな意味で)成功してもらいたいと思うが、現在の都政の混乱を見る限りは期待薄か。

昨今話題になっている国立スタジアムの件は、実現可能性よりも話題を優先したコンペの弊害がさまざまなかたちで露呈してきているように見受けられる。

ただ昨年もこの欄で指摘したように、デザイン自体は興味深いものでもあり、選んだ/選ばれた責任を全うするという意味でも、可能な限り原案に近い状態で実現し、また新たな問題を提起してほしいと思っている。

くれさわ・たけみ

1966年生。美術批評、文化批評。

榑沼範久(思想・芸術論/横浜国立大学都市イノベーション研究院・教育人間科学部人間文化課程)

消滅・距離・出生雑誌『nobody』39(Summer 2013)「特集=梅本洋一の仕事と時代」掲載の対談(北山恒×榑沼範久)が終わったあと、梅本洋一(1953.1.9 - 2013.3.12)の著書『建築を読む──アーバン・ランドスケープ Tokyo-Yokohama』(青土社、2006)を再び読み返した。「かつてあったもの──それを懐かしく思おうが、嫌悪しようがどちらでも同じことだが──がきっぱりと、そして明瞭に『消滅』してしまうこと」(82頁)。これは「東京」を見つめる小林信彦を論じた章の核になる文だが、消滅という違和、現在への距離が、『建築を読む』全体を突き動かしている。この違和や距離のないところで建築・都市を語る言葉を自分は信頼できないし、場所でも人間でも、消滅の衝撃を自分は見透すことができない。

-

- 梅本洋一『建築を読む』/小林信彦『昭和の東京、平成の東京』

映画『アイ・ウェイウェイは謝らない』(アリソン・クレイマン監督、2012)が東京・大阪・福岡で2013年の暮れから公開されている。これから2014年にかけて、横浜・名古屋・神戸・京都・那覇・札幌でも『アイ・ウェイウェイは謝らない』は順次公開されていく。われわれの《遠近法の研究》は、何との距離を測りながら、どの場所で、何を消失点に狙っていくか。

暗い時代や薄暗い時代を生き抜くなかで、おそらく初めて完全に回帰してくる言葉がある。例えばそれは、ハンナ・アレントの言葉だ。「人間事象の領域である世界は、そのまま放置すれば『自然に』破滅する。それを救う奇蹟というのは、究極的には、人間の出生という事実であり、活動の能力も存在論的にはこの出生にもとづいている。いいかえれば、それは、新しい人びとの誕生であり、新しい始まりであり、人びとが誕生したことによって行ないうる活動である。この能力が完全に経験されて初めて、人間事象に信仰と希望が与えられる。(...中略...)福音書が『福音』を告げたとき、そのわずかな言葉の中で、最も光栄ある、最も簡潔な表現で語られたのは、世界にたいするこの信仰と希望である。そのわずかな言葉とはこうである。『わたしたちのもとに子供が生まれた』」(ハンナ・アレント『人間の条件』志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1994、385-386頁)。映画『ハンナ・アーレント』(マルガレーテ・フォン・トロッタ監督、2012)も2013年の暮れから2014年にかけて、飛び火するように日本で上映館を増やしている。

-

- ハンナ・アレント『人間の条件』

くれぬま・のりひさ

1968年生。思想・芸術論。横浜国立大学都市イノベーション研究院・教育人間科学部人間文化課程准教授。論文=「自滅するヴィジョン」「音響による人体の爆撃」「フライト・シミュレーターのヴィジョン」「知覚と生」(1-4)「ダーウィン、フロイト」「問題の真偽と実在の区分」「生態学的建築をめざして」など。翻訳=ハル・フォスター編『視覚論』、マーティン・コーエン『倫理問題101問』。

小原真史(写真批評/IZU PHOTO MUSEUMキュレーター)

小原真史 ●A1北村優季著『平城京成立史論』(吉川弘文館、2013)

日本の古代史は畿内史とニアイコールとなっていることは言うまでもないが、北村優季の『平城京成立史論』はその畿内に出現した古代都市がいかに成立し、展開していったのかを史料を駆使しながら辿る労作となっている。唐の都との比較の中で畿内の豪族たちが天皇のもとに再編されていく過程やさまざまな生業を営む住人たちの姿などが生き生きと描き出され、政治と文化の結節点としての古代都市の実像に迫っている。

-

- 北村優季著『平城京成立史論』

●A2

「増山たづ子 すべて写真になる日まで」展(IZU PHOTO MUSEUM、静岡)

毎年のように紹介してきた気がするが、ようやく開催することができた。ダムに沈みゆく故郷の村を撮影し続けたカメラばあちゃん・増山たづ子の展覧会だ。IZU PHOTO MUSEUMの開館以来ずっと開催したいと思っていた。手前味噌になってしまうが震災以降、最も重要な展覧会のひとつになったと思う。国による公共事業の問題だけでなく、過疎地と都市部の関係、戦争の記憶、故郷や共同体についてなど観者によってさまざまな読み取り方ができるはずだ。ぜひ観にきてほしい。1月19日と2月9日にトークイベントも予定している。

増山たづ子「すべて写真になる日まで」

会場:IZU PHOTO MUSEUM[http://www.izuphoto-museum.jp/index.html]

会期:2013年10月6日(日)〜 2014年3月2日(日)

-

- 大西暢夫《徳山小学校校門跡の増山たづ子》(1996)

-

- 増山たづ子《櫨原分校》(1983)

●A3

紀元2600(1940)年記念のオリンピックと万博は関東大震災からの復興する帝都東京のアピールと経済振興を掲げて1930年代から招致活動が行なわれたが、日中戦争の激化と国際的な孤立、財政難などによって日本は開催権を返上し、明治以来の宿願だった万博とオリンピックの開催は戦後にまで持ち越されることになる。東日本大震災後に招致活動のアクセルが踏まれた2020年のオリンピックは、まるで1940年に開催されるはずだった「幻の東京オリンピック」の亡霊が現在に甦ったようにも思える。安倍政権は戦争のできる国へと急激に舵を切っているから、歴史が繰り返される可能性もゼロではない。

こはら・まさし

1978年生。映像作家、批評家。2005年、「中平卓馬試論」で第10回重森弘淹写真評論賞受賞。『カメラになった男──写真家 中平卓馬』監督、IZU PHOTO MUSEUMキュレーター。

坂牛卓(建築家/O.F.D.A./東京理科大学教授)

●A1ちょっと古い本なのだが、鷲田清一『「聴く」ことの力──臨床哲学詩論』(阪急コミュニケーションズ、1999)は、今年読んだ本でとても印象的だった。哲学はそもそも対話から始まったものなのに、ある時から自らを深く「反省」して物事を「基礎づける」学問となり、現在その方法ではにっちもさっちもいかない危機を迎えているという。アドルノも同様の批判を行ない、そこからの脱却の方法として彼は「エッセイ」という方法を挙げた(「形式としてのエッセー」[『文学ノート』みすず書房、2009])。僕ら理工系大学人はよく「君の論文はエッセイのようだ」とこの言葉を否定的に使う。それは論文というものが今でも「基礎づける」ことで成り立っていることの裏返しである。ということは、アドルノに言わせれば、論文という方法に基づく大学での知の生成には限界があるということでもある。

「反省」「基礎づけ」という自己閉塞的な方法論の否定は、「自己が語ること」から「他人を聴くこと」を必然的に招来する。この「聴く」という動作は「触れる」という動作と密接に関連し、「触れる」は「さわる」と異なり自─他、内─外、能動─受動の差異を超えた動作なのだと言う。ここまで来ると「聴く」とは新たな哲学の位相であり、「聴く」力とは単に音を聴くということを超え、身体が何かを「享ける」力と言い換えてもよい。

この力はとても示唆的である。おそらくこれから建築を作っていくうえで重要な要素のひとつなのだと思う。われわれ建築家が「享ける」べきものはさまざまある。建築を使う人であり、場所であり、材料であり、作る人である。そうしたさまざまな作用をトータルに「享ける」ことをベースとして、極度に基礎づけられていないエッセイのような建築があるのでは?と感じている。原理(アルゴリズム)に縛られ過ぎず、「享けた」ことに柔軟に対応する少々気まぐれなやり方が建築をもっと楽しくしていくのかもしれない。

-

- 鷲田清一『「聴く」ことの力──臨床哲学詩論』/テオドール・アドルノ『文学ノート』

●A2

2013年の秋ブエノスアイレス国際建築ビエンナーレに招待された。このイヴェントは今年が13回目。日本からは私が参加し、3週間の展覧会と1週間のレクチャー・シリーズが行なわれた。レクチャー・シリーズには世界各国から50名近くの建築家が招待され、連日一人50分のレクチャーが連続して行なわれた(ちなみに私の前に話したのは、元モルフォシス主宰者マイケル・ロトンディだった)。展覧会はブエノスアイレスの中心にあるレコレタ文化センターで大々的に行なわれ、模型、パネルなどが所狭しと展示された。場所がらアジアからの参加は少なく、南北アメリカ、ヨーロッパが大部分を占めていた。

これだけ多くの建築家の作品を一遍に見てその語りを一時に聞くと言う機会はめったにない。久しぶりに建築のさまざまな側面、そしてそれに基づく多くの主張に触れ、日本で語られている建築はその一部でしかないということを再認した。

建築は今後さらにグローバルな流れを加速するだろう。一方でその流れに抵抗するローカルな価値が再評価されていくこともまた事実である。グローバルな視野のなかでローカルな価値を語ること、すなわち背景の異なる世界の人々のなかで自分の考えを理解してもらうことが今後ますます重要になるであろうと感じるイヴェントであった。

-

- ビエンナーレ・レクチャー・シリーズでの著者講演風景

9月24日、ブエノスアイレス、レコレタ文化センター・オーディトリアム

-

- ビエンナーレ展覧会、著者模型パネル展示風景

9月19日─10月15日、レコレタ文化センター、ブエノス・アイレス

●A3

秋にブラジルに行って多くの学生たちと話をしたところ、彼らは必ずしもオリンピックを歓迎していないことを知った。なぜかと言えばオリンピックが貧富の差こそ助長するものの生活を豊かにすることに寄与しないと見ているからである。その理由として施設への過剰投資を挙げていた。経済が上り調子の国においてすらこうなのだから経済が横這いの国でのオリンピックはそれなりの工夫が必要である。今回の計画は、レガシーの活用、コンパクト化などがコンセプトで謳われ、予算も低く抑えられ、そうした配慮を感じさせる。しかし最終支出は予算の数倍になるのがつねである。それらを考えあわせると、レガシーゾーンの中心を建て替えるというこの計画のへそにやや違和感を覚えてしまう。それは、景観の問題もさることながらコンセプトに反するし、コスト増にもつながるからである。せっかくいいコンセプトをつくっているのだからそれを徹底したらいいのではないか。企画倒れにならないことを祈っている。

さかうし・たく

1959年生。建築家、O.F.D.A.、東京理科大学教授。作品=《クローバー学園》《神田明神脇のオフィス》《アリスとテレス》《内の家》など。著書=エイドリアン・フォーティー『言葉と建築』(共訳)、『建築の規則──現代建築を創り・読み解く可能性』、『αスペース──塚本由晴・坂牛卓のエスキスチェック』(共書)など。

佐々木啓(建築家/東京工業大学・補佐員)

●A1新建築『住宅特集』12月号・住宅白書

2013年を総括するにはいささか大袈裟だが、新建築『住宅特集』誌が過去に掲載された住宅作品の今を伝えた12月の特集には示唆を受けた。住宅建築のその後を取り上げること自体は他に例がないわけではないだろうが、新しく建てられた住宅建築のレビューがその役割として定着した媒体の決断にはそれなりのインパクトと批評性があるように思う。もしくは普段は建築家の意図が表現される場であることに筆者も含めて読者は慣れているので、それとの違いがより浮かび上がりやすかった、ということなのかもしれない。誌面では新築当時と現在の写真などを織り交ぜながら、住み始めてからの変化が詳細に掲載されていて設計者として勉強になることも多いし、なにより建主の言葉がとても面白い。住み始めてからの印象や気づきに加えて、状況の変化に応じて与えられた空間を解釈し、新しい使い方を開発しているように読めるところが特に良い。家族は歳を取るし、周辺環境も変わる。子供室の使い方を考え直したり、時には家族以外の人が入り込んでシェアハウスになったりと、建主の日々にはいろいろな変化があり、変化の数だけ建物と建主の対話がある。そして当然のことながら建物は簡単に建替えられたりしないので、つまり建築が生きる時間尺度は人々が引き受ける変化の時間尺度より随分と長いので、人々は与えられた空間のなかで変化を理解し、新たな生活の秩序を見出すべく模索し折り合いをつけていく。このとき建築は、人々にとって各自の立ち位置を理解することを可能にするような、ある種の基盤として現れてくる。このことに気が付くと、誌面で紹介されている住宅建築は、竣工時をその創造性のピークとするような過去のものとしてではなく、日々の生活に秩序を与え、変化に応じて新たな均衡をもたらす現在進行形の創造性を見出すことができる。誌面を眺めていると、建築が人より長い時間を生きるという単純な事実は、これだけ人々と空間の間に豊かな対話を与えるものなのだな、ということを実感でき、とても考えさせられる内容だった。

2013年は震災から2年が過ぎ、震災の経験が表現として具体的に定着しはじめた1年だったように思う。アーキエイドの活動や、みんなの家、あるいは東北各地で行なわれたプロポーザルなど、直接的に復興に関わるものもあるが、建築表現を巡る認識のなかでは、こうした建築と時間の関係に対する言葉が更新されつつあるように感じるし、また筆者自身もこのことに取り組みたいと思っている。それは建物を長く使うことの美徳というよりも、建物が人間より長い時間を生きることが人間の日々を再帰的に条件づけるということへの期待として現われる。この変わらないことに価値を見出す建築表現の探求は、新しさを巡る建築表現の探求と同じくらいエネルギーが掛けられても良いのではないかという気がしている。

-

- 『新建築『住宅特集』12月号・住宅白書

●A2

コモナリティデザイン

2014年は筆者の所属する東京工業大学塚本研究室にて「コモナリティ」(共同性)について論じた書物が出版される予定である。コミュニティやシェアといった概念は近年関心の高い言葉であるが、これらが人々の間に関係として見出されるものなのに対して、「コモナリティ」は個々に共通して内蔵されるものを捉えようとする言葉だ。私たちはコモナリティという言葉を考えることで、良いパブリックスペースとは何かを考えられるようになるのではないかと考えている。例えば花見。花見シーズンの公園は日本が誇る素晴らしいパブリックスペースのひとつだが、これは桜があれば世界各地どこでも起こる代物ではない。そこには人間の側に桜の下でお酒を飲んだり食事をしたりして楽しむ、その仕方が体感的に理解されている必要がある。私たちは現にそれを心得ているから、見ず知らずの人たちの真横にシートを敷いて花見を楽しむことができる。この人々に内蔵された性質を「コモナリティ」と呼びたい。そしてこの性質が公共空間の設計の組み立てにとっていかに寄与しうるかを捉えることを目指している。

ささき・けい

建築家/東京工業大学・補佐員

篠原雅武(社会哲学・思想史/大阪大学特任准教授)

●A1今年の夏はとても暑かったが、そのさなか、「エコロジー思考への転回」という文章(『現代思想』10月号に掲載)を書いていた。それでティモシー・モートンの『Ecology without Nature』(Harvard University Press、2007)をあらためて読み返した。この本は、「人間は環境を生きている」ということをめぐってただひたすら考察を進めていくというものだが、重要なのは、モートンが環境を、いわゆる自然環境、人間に対して客体として存在する自然環境ではなく、人間がそこにおいて生きている、「とりまくもの」として捉えようとしている、ということだ。モートンは、「とりまくもの」としての環境を、人工か自然かという図式でとらえるのは適切でないと考えている。現代においては、むしろ人工的な風景が当たり前で、『攻殻機動隊』や『ニューロマンサー』や伊藤計劃の小説や黒沢清の映画といった作品が描き出す、人工化が徹底化された果てに一種の荒廃感をも感じさせるものと化しつつあるというのが実情ではないか。人工化の果てに現われてきた荒みつつある「とりまくもの」をどう考えるかが、現代の課題であると思う。そのためにも、環境といえば自然環境であるという通念を逃れた思考としてエコロジー思考を提示するというモートンの思想の研究は必要だろう。また鈴木了二の『マテリアル・サスペンス』(LIXIL出版、2013)もそうしたことを主題にしているように思われる。

ところでモートンの思想は、object-oriented-ontologyおよび思弁的実在論という思潮の成立と無関係ではない(http://speculations.squarespace.com/storage/Morton_Response%20to%20Peter%20Gratton_v1.pdf)。それは、グレアム・ハーマンやメイヤスーらが中心となって現在進行形で進展している思潮である。その最新の動向については、ハーマンの論考を参照のこと(http://www.speculations-journal.org/storage/Harman_Current%20State%20of%20SR_Speculations_IV.pdf)。これとハーマンのメイヤスー論などを読んでいると、思弁的実在論はそれ自体決して一枚岩ではないこともわかってくるが、なぜこの思潮が現代において重要なのかを考えておく必要はあるだろうし、日本の知的状況に導入をはかるにしても、なんらかの工夫は必要だろう。その点、千葉雅也の『動きすぎてはいけない』(河出書房新社、2013)は、ドゥルーズ論ではありながら、モートンやメイヤスーの思想を射程に入れつつドゥルーズを読むというスタイルで書かれている。思弁的実在論を日本の知的コンテクストにおいてどう導入するかを考えることはこれからの思想研究の課題のひとつになるだろうが、おそらく、建築・都市を考えるうえでも、こうした思潮は大きな示唆を与えるだろうと思われる。それらは、いわゆるポスト・モダン以後の思想であるからだ。千葉さんが『現代思想』で行なっていた連載は、ハーマンとメイヤスーをもっと直接に論じているので、これがどのような形で単行本化されるかが楽しみである。

高嶺格の「ジャパンシンドローム」(関西編、山口編、水戸編)を京都芸術センターで観ることができたが、これも印象的だった。この作品は、2011年3月11日以後の日本社会の雰囲気を捉えたものとなっている。いずれの作品も、演劇仕立てのビデオ作品なのだが、そこで演じられるのが、たとえば喫茶店で店員に、「この食品はどこ産ですか? 放射能対策は大丈夫ですか?」と質問してみたときの実際の反応を再現する、というものだ。あるいは、関西のとある魚市場で、「この鯨、どこを回遊してきたかとか、わかりますか?」と質問したときの反応を再現するとか、和歌山の海辺で魚釣りをしている人に、「海の汚染とか、気になりませんか?」と質問したときの反応を再現するとか、そういうことである。私たちにとって、この問題は、けっこうデリケートだろう。食品に気をつけていることを誰かに対して話すにしても、共感を得られるとはかぎらない。そんなこと、もう大丈夫だろうとか、本気で信じている人も多いと思う。高嶺氏の作品は、そういうことの通じなさを、アートとして捉えようとしている。とくに水戸編に顕著だが、なんとなく放射能のことは気になるが、それでも、日々の暮らしのなかで、それを気にしないでやり過ごそうとしている人の逡巡を、丁寧に再現しようとしている。

宇野重規の『民主主義のつくり方』(筑摩書房、2013年)は、C・S・パース、ウィリアム・ジェームズらのプラグマティズムの現代的意義を問い直そうとする本であるが、藤田省三の「経験論」を再考しようとしていることには、共感を覚えた。というのも、私もここ数年、藤田の論文を熟読していたからで、特に「新品文化」はいろいろとヒントにしてきた。また、『民主主義のつくり方』では、個でもなく共同性でもない紐帯をどう構想するかが重要な課題と述べられているが、それとよく似たことを、塚本由晴さんが私との対談で、「コモナリティ(commonality)」という概念の重要性を説きつつ述べている(「10+1 website」2013年10月号、「空間と個と全体──政治的意図を凌駕する公共空間は可能か──コモナリティのほうへ」(https://www.10plus1.jp/monthly/2013/10/post-85.php))。なお、宇野さんには大阪で公開セミナーをしていただいたが、そこではジェイン・ジェイコブスの重要性を指摘されていた。政治思想と建築というように分野の異なるお二人が関心を共有しているようだが、そのあたりに、現代の重要な思想的・実践的課題があるのではないかと思う。

また、塚本さんとの対談の準備のため、あらためて建築と思想との交錯ということを考えてみたのだが、やはり、多木浩二の業績は重要だと思った。そのとき役に立ったのが『建築と日常』の別冊『多木浩二と建築』であった。これを機に多木浩二再評価が進むことを期待したい。

The Third Gallary Aya(大阪市西区)では、牛腸茂雄の写真展が開催されていたが、これも印象的だった。名前は知っていたが、じっくりと写真をみたことはなかった。配布されていた堀江敏幸の文章もよかった。

あとひとつ、2013年に心に残ったのは、アートエリアB1で12月18日に行なった、岸井大輔とのトークイベント(「『戯曲「東京の条件」』発行記念 劇作家・岸井大輔と考える「都市の公共性」」であった。岸井さんは「東京の条件」というプロジェクト(http://tokyocondition.com)にかかわって、その成果を今年戯曲として発表した。じつは、私はこのイベントに誘われるまで、岸井さんのことを知らなかったのだが、この戯曲を読み、考えているうちに、かなり私と関心の重なることがあるように思った。トークイベントでは、そもそもこの戯曲は何を狙いとしているのかなどと核心にふれる疑問を提起したのだが、岸井さんは一つひとつ丁寧に答えてくれた。劇作家として、都市のなかに人の集まれるおもしろい場(それこそが公共空間であると私は思う)をつくりだそうという試みの紆余曲折をいろいろと伺ったが、彼のやっていることは、建築に関係する人にも多くの示唆をあたえてくれると思われる。

ところで、自宅にはテレビがないために、「あまちゃん」はまったく観なかった。テレビがあったとしても多分観なかっただろう。ただ、なんでこういうドラマがこの年に流行ったかということは、考えてみる価値のあるテーマだとは思う。『ミュージック・マガジン』の特集「ベスト・アルバム2013」の「ロック(日本)」部門では「あまちゃん」のサウンドトラックが一位だったが、私個人の意見では、それよりはむしろ三位にランクインした青葉市子のアルバム(『0』)のほうが、文化の未来を考えるうえでインスピレーションを与えてくれるものだと思う。

-

- 『現代思想』2013年10月号/ティモシー・モートン『Ecology without Nature』/鈴木了二『マテリアル・サスペンス』/千葉雅也『動きすぎてはいけない』/宇野重規『民主主義のつくり方』/『多木浩二と建築』

●A2

アトリエ・ワンの広島市現代美術館における展示。塚本由晴さんとの対談が機縁となって、この展示のためのカタログを書くことになった。実際書いてみて思ったのは、アトリエ・ワンは篠原一男から一貫する何かをちゃんと継承しているということであり、また、篠原の対話者であった多木浩二からも何かを継承している、ということだった。その何かが何であるのかをさらに考えてみたいと思ったので、この展示は個人的にも楽しみである。

●A3

2001年9月11日のテロがあったからか、いつしか私は、未来はかならずしも現在の延長上にはなく、唐突に崩壊するということもあると、考えるようになっている。この唐突な崩壊という感覚が、このとき以来ずっと、体のどこかにつきまとうようになって、だから、震災のときも、驚いたといえば驚いたが、9.11のときに呼び覚まされた感覚がまた蘇ったようにも感じた。

2020年に東京でオリンピックが開催されるというのも、確定したこととしては感じられない。つまり、実現されるべき目標として、現在の延長上に確実に行なわれる事業として、実感できない。2020年まで、あと6年。だが、この6年後を、何の破局的事態も起こらぬままに迎えることができると、現在において、確言できるだろうか。ところで磯崎新は、「建築=都市=国家・合体装置」という論考で、日本列島は、25年周期で大変動に見舞われてきたと述べている(『思想』2011年第5号)。1945年、1970年、1995年、というように。そうであるならば、次の区切りは2020年である。ということはつまり、2020年がどのようになっているかは、95年に始まった時代がどのようなものであるかを考えることで想像可能になる、ということだ。2020年にオリンピックが本当に開催されるのだとしたら、そのとき、95年に始まる過程が何であったかがあらわになるかもしれず、そのかぎりでは、興味深い。ただし、本当に開催されるかどうかわからないという、この非現実的な感覚が何であるかを問うことも、必要だろうと思う。さらに、2020年にひとつの過程が終わるとすれば、なにか新しい過程がそこで始まるということでもある。とするなら、私たちは、2020年以後がどのようになるかを想像しなくてはならないだろう。

しのはら・まさたけ

1975年生。大阪大学特任准教授、社会哲学・思想史。著書=『公共空間の政治理論』、『空間のために──遍在化するスラム的世界のなかで』、『全−生活論──転形期の公共空間』。

田川欣哉(デザインエンジニア/takram design engineering)

2009年にサンフランシスコで生まれたリムジン・タクシー配車サービスの「UBER」(https://www.uber.com)。その完成度の高いユーザーエクスペリエンスとビジネスモデルを武器に、この数年でアメリカを中心に爆発的な勢いで成長を遂げている。ユーザーはスマートフォンのアプリからこのサービスを利用する。アプリをダウンロードし、そこにクレジットカードを登録することで準備は完了。アプリを起動すると、地図画面が立ち上がり、自分の周囲にいる呼び出し可能な車が表示される。一台選んで、実際に呼び出してみると、数分でその車が目の前に現れる。ドライバーの質も担保されているから、運転は安全で正確。しかも、運賃の支払いはアプリにより自動で行なわれるため、目的地について下車する際に財布を出す必要がない。私も実際に使ってみて、下車の際に支払をする必要がないその快適さに驚いた。これはもはや魔法的な体験である。このように、呼び出しから乗車を経て下車まで一貫してスムーズでクオリティの高い体験を味うことができる。私は仕事柄、さまざまなサービスを利用し研究しているのだが、「UBER」が私のなかでは2013年のベストサービスであった。

私自身、このサービスを使い始めて、サンフランシスコという都市に帯するイメージが一変してしまった。ビジネスで各都市に短期滞在する私はタクシーを頻繁に利用する。サンフランシスコでの「タクシーが拾えない」「運転手の質が悪い」「車が古い」といったタクシー環境への不満は、そのまま都市への不満へと繋がっていた。それがこのサービスを利用することで、うそのように解消されてしまった。私のなかでサンフランシスコは、もはや「移動が快適な都市」になったのだ。

「UBER」は、道路やタクシーといった都市の既存インフラを最新のITを駆使することにより再編集することに成功している。ハードウェアにはひとつも手を付けずにである。オリンピックを控えた東京を考えるとき「UBER」の成功例は示唆に富んでいる。都市計画を考えるとき、ハードウェア・ソフトウェア・サービスの高度な編集作業を視野に置くことができるか。新しい頭で考えたいものだ。

たがわ・きんや

1976年生。東京大学工学部卒業。2001年英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修了。帰国後、リーディング・エッジ・デザインに参加。デザインとエンジニアリングの2つの視点を活かした多角的なアプローチで、インタラクティブなアート作品からソフトウェア、ハードウェアまで幅広い製品を手掛ける。主な作品=親指入力機器「tagtype Garage Kit」、レーザードローイングツール「Afterglow」、NTTドコモ「iコンシェル」「iウィジェット」のユーザインタフェースデザインなど。

田中浩也(人工物設計学/慶應義塾大学環境情報学部准教授、COI-T慶應大学ディジタルファブリケーション国際研究拠点長)

2013年、私は「第9回世界ファブラボ代表者会議(横浜)/Personal Fabrication as the Dawn of New Renaissance 2013」の大会委員長を務めた(1週間にわたる会議の全貌は、http://www.fab9jp.com/に映像や写真などでアーカイブされている)。「ファブラボ」という新しいものづくりの運動★1を現在進行形で進めている各国の代表者が、30カ国以上から200人も集まり、1週間をかけて密度の濃い議論とプロジェクトが行なわれた。この代表者には、デザイナー、エンジニア、アーティスト、建築家、市民、社会活動家、教育関係者などさまざまなプロフェッションが含まれる。また、総務省、経済産業省、国際協力機構(JICA)の代表者を招いてのシンポジウムも開催し★2、政策への展開についても意見交換を行なった。さらに、このシンポジウムに合わせるように、3冊の書籍が準備された★3。今年の前半期、私は持てる時間のすべてをこの準備のためだけに費やした。世界ファブラボ会議を日本で開催するのはおそらくこれが最初で最後になるだろう。

この準備のなか、私は約50年前に開催された「世界デザイン会議」との不思議な類似に気がついた。世界デザイン会議は、1960年の5月11日から16日まで日本初の国際デザイン会議として、世界24カ国から227名のデザイナー、建築家が参加して東京で開催されたとされる。この期間と規模が、「世界ファブラボ会議」とたいへん似ている。そして、この「世界デザイン会議」を契機に、メタボリズム・グループが誕生し、会議によって実現された異分野のデザイナーどうしの交流が、東京オリンピック(1964)や大阪万博(1970)に繋がっていったことは、よく知られた史実である。

実際に会議を経験してみて、200名という参加人数と1週間という期間の「設定」が、「すべての参加者が他のすべての参加者と1対1の密度の高い対話をする」のに必要十分な規模になっているということが良くわかった。完全に顔の見えるN対N(「1対1」×「N」)のコミュニケーションが発生し、結果として会期中に強力なコミュニティが形成される設定になっているのだ。この濃度は、次の新しい何かを生み出す孵化器としてふさわしい。このコミュニケーション形態は、メールともSNSともTwitterともFacebookともAKB48ともニコニコ学会とも異なる。村のコミュニケーションのようなものだから、原始的といえば原始的だが、原始的なコミュニケーションがもっとも強度を帯びる逆説的な状況がIT登場以後続いている(そして、このファブラボ「村」は、1週間で爽やかに解散し世界中に離散した)。

- 第9回 世界ファブラボ会議 国際シンポジウム(神奈川芸術劇場、2013年8月26日)

引用出典=http://www.flickr.com/photos/100633064@N02/

次回、第10回の世界ファブラボ会議は、来年スペインのバルセロナで、「From Fab Labs to Fab City」をテーマに開催されることになった。バルセロナ市では、FabLab Barcelona★4がシティ・アーキテクトに選ばれ、現在市中に6〜7箇所のファブラボの設立を予定している。これに歩調を合わせるように、国内でも、そして他の国々でも自治体ベースでのFabLabの設立が鋭意進められている。FabLabとは単なる地域の市民工房ではなく、「工房の世界的なネットワーク」であることがその本質である。いまから約20年前、ルーターでサーバーをつないでインターネットを構成したところから、現在の情報化社会は始まった。いま、工房と工房をつないで「デジタルファブリケーション施設」のネットワーク、すなわち自律・分散・協調的な「ネットワーク型」として、「工場」を解体・再編成しようとしているのがファブラボである。はたして、これが情報インフラの次の「インフラ」になりうるか。また米国ではファブラボは「21世紀の図書館」とも称されている。図書館はすでに各自治体に整備され、情報ネットワーク(図書館情報システム)でも接続されている、「ネットワーク型公共施設」の先駆例である。ファブラボは図書館に続く、新しい公共施設のモデルになりうるか。

さて、世界ファブラボ会議を開催した8月末の時点ではまだ予想もしていなかったのだが、その後、オリンピックが東京で開催されることが決定した。私の周辺でも(建築や都市スケールの話ではないが)おぼろげながらオリンピックに向けたプロジェクトが立ち上がりつつある。メディアやテクノロジーの側からも、このイベントに向けてさまざまな試みが発ちあげられそうだ。私はこの機会を、「ITが前提となった、その次に来るフィジカルな(物質的な)世界を描く」ための好機ととらえたいと考えている。3Dプリンタやデジタルファブリケーション技術は「ものづくり革命」という言葉と関連付けて説明されているが、その実態は「ものづくり」なのではなく、むしろ「ものをソフトウェアのように扱う」「ものをデジタルな存在として扱う」ことにある。つまり、情報と物質を完全に等価に扱おうというのがこの技術の核心である。では、情報と物質とが完全に等価になった世界とはどんなものだろうか。

それを考えるためのヒントのひとつとして、60年代〜70年代の想像力や物語がじつは参照点になるのではないかと考えている。たとえば、漫画『ドラえもん』に描かれた物語の多くは、「もの(物質)」をいかに操作可能にするかという問いから発せれている。もの(物質)を拡大縮小するためのスモールライ」、もの(物質)を複製量産するためのフエルミラー。音声を物質化するためのコエカタマリン。この時代の想像力のなかに、IT(情報コミュニケーション技術)の発想はまだない。むしろ、身のまわりの物質(フィジカル)な世界への操作可能性を高め、ハードウェアをソフトウェア化すること、可塑性を高めることの試論が描かれているのだ。すなわち、「環境技術」。

「世界デザイン会議」から半世紀が経って、私たちはデジタルな思考と認識をすでに当たり前のものとし、さらに現在の3Dプリンタと3Dスキャナを組み合わせれば、初期的ではあるがフエルミラーもスモールライトもコエカタマリンもすでにSFではなく実際に制作可能な状況に到達した。私は、そうしたものたち、つまり未来生活のアイテムを、アニメや漫画ではなく、実際にひとつずつこれから具体的につくっていこうと思っている。電子工作やプロダクトデザインの技術を組み合わせれば、従来の制約を遥かに超える、(ほぼ)あらゆるものが制作可能だ。つまり、SF(Science Fiction)をSF(Speculative Fabrication=思索的・推論的・批評的ものづくり)へと転換させ、それを経たうえで、SF的想像力について再び吟味するのである。空想が空想ではなく、現実に実現可能になったときはじめて、わたしたちは、空想の裏にあった本当の思いや欲望というものに別のかたちで触れていくことができるのではないか。そこに批評性があるのではないか。それを「自ら自身が」経験することが大切ではないか。

生活のなかで「(ほぼ)あらゆるものをつくることができる」技術(=How)を徹底的に実践した先に、「なぜ、なにをつくるのか」(=What, Why)という問いがおのずと浮上してくる。ここに新しい議論の場を立ち上げたいのだ。1月より始まる総務省「ファブ社会についての検討委員会」の場ではこの準備を行なうつもりである。

★1──「10+1 website」2011年5月号(特集=パーソナル・ファブリケーション──(ほぼ)なんでもつくる)を参照。

URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2011/05/

★2──第9回 世界ファブラボ会議 国際シンポジウム「進化するメイカームーブメント──グローカルものづくりの未来」

URL=http://www.fab9jp.com/expo

★3──以下の3冊。

3-1:『オープンデザイン──参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』(オライリー・ジャパン、2013)

3-2:『FABに何が可能か──「つくりながら生きる」21世紀の野生の思考』(フィルムアート社、2013)

*書評=山形浩生「モノ作りムーヴメント:その現状と新たな可能性──田中浩也編著『FABに何が可能か「つくりながら生きる」21世紀の野生の思考』」(「10+1 website」2013年11月号、LIXIL出版)

URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2013/11/yamagata.php

3-3:『実践FAB・プロジェクトノート』(グラフィック社、2013)

★4──FabLab Barcelona URL=http://www.fablabbcn.org/

- 『オープンデザイン』/『FABに何が可能か』/『実践FAB・プロジェクトノート』

たなか・ひろや

1975年生まれ。博士(工学)。慶應義塾大学環境情報学部准教授、FabLab Kamakura、Fab Association アジア地区代表、How To Make Almost Anything 2010修了者(http://fab.sfc.keio.ac.jp/howto2010/)。著書=『FabLife──デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」』。監修=『Fab──パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ』。共著=『設計の設計』『いきるためのメディア』ほか。共訳=『アルゴリズミック・アーキテクチュア』ほか。

戸田穣(建築史/金沢工業大学講師)

秋に山口を訪れた。山口情報芸術センター(YCAM)の教育普及チームが制作した《コロガルパビリオン》★1がめあてだが、昨年の本アンケートで、服部浩之さんが《コロガル公園》を紹介されていて★2、その続編。屋内に設けられた人工地形だった《コロガル公園》が今年は外にとびだし、YCAMを背景に芝生の庭に現われたのが《コロガルパビリオン》だ。設計に際して協働したのが松原慈さんと有山宙さんのユニットassistant。

山口という町での、このような営みについては、山口をよく知る服部さんの昨年の文章を読んでいただきたく、以下、恐縮だが私記である。

★1──山口情報芸術センター《コロガルパビリオン》

URL=http://10th.ycam.jp/term1/488/

★2──服部浩之「山口という都市の半公共空間(セミパブリックスペース)」

URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2013/01/enq-2013.php#2192

金沢から陸路6時間かけて、山口に赴くことになったのは、今年度の札幌での学会の際に、久しぶりに再会した須之内元洋さんに、ずいぶん前にわたくしが訳したクロード・パランの『斜めにのびる建築』(青土社、2008)が、《コロガル公園》のリファレンスのひとつになっていることを教えられたからで、それは行かねばということで、二度目の山口訪問となった。最初の山口訪問は2002年の夏で、YCAMはまだ建設中だった。

エデュケーターの会田大也さんと菅沼聖さんの案内で見学した《コロガルパビリオン》は「子どもたちが創造する屋外メディア公園」と銘打たれ、2棟からなるひとつは円形の建物に四角い中庭が設けられ、もうひとつは円形の囲いのなかに方形の建物が納められて、内外が反転している。前者では、外壁をぐるっと上って下りるスロープが設えられ、その側面は、斜度30度と60度を組み合わせた斜面で床と繋がれる。後者では、上にいくほど小さくなっていく台形状のジャングルジムや、地元の人には馴染みの山のミニチュアなどが置かれていた。円形パビリオンで子どもたちはかけまわり、かけあがり、方形パビリオンではさまざまな遊具に子どもたちがもぐり込み、這い上がり、ジャンプしている様子を眺めるのが楽しく、また彼ら/彼女らをやさしくみつめる親御さんたちの佇まいも絵になっていた。

二つのパビリオンは、仕込まれたさまざまなメディアで繋がれ、「media > mediate(媒介する)」の言葉の意味は、子どもたちにはまだぴんと来てなかったとしても、身体で感じていたに違いない。そうした仕掛けも「子供あそびばミーティング」で子どもたちが発案したアイデアを元にしているそうだ。

- コロガルパビリオン(2013)

筆者撮影

1970年の『斜めにのびる建築』は、同年のヴェネチア・ビエンナーレでの斜めのワークショップにあわせて書かれたものだが、その後もパランは、斜めのワークショップを幾度か開催している。そこでも子どもたちは時に楽しげな、時に神妙な顔つきで斜めを感じている。

ある時期に寄り添った、40年以上前に書かれたテキストが誰かの目に止まり、また何かにつながるという出来事にまみえたのがうれしく、このパビリオンにかかわり、遊んだ子どもたち大人たちに感謝しつつ、自分も時と場所を超えてなにかを媒介できたとしたらよかったと、ここ数年のうちでもさわやかな一事だった。

- 斜めのワークショップ(1971-73)

引用出典=Claude Parent, Entrelacs de l'oblique, Édition du Moniteur, 1981, pp. 96, 99.

*

一方、金沢では、21世紀美術館で「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」の第6弾として企画されたワークショップ《Aloha Amigo!》が今年の3月大団円を迎えた★3。むしろ昨年のアンケートで挙げたほうがよかったかもしれないが、2012年4月から2013年の3月まで、フェデリコ・エレロさんの制作した《トロピカル・ランドスケープ》を舞台に、ウクレリアンとしても有名なサザン・オールスターズの関口和之さんのプロデュースをうけて実現した「常設展示」であって、なにが常設されているのかというと、毎日毎日ボランティア・スタッフが《トロピカル・ランドスケープ》がかわいらしく鎮座する展示室13に集合して、その日たまたま21美を訪れ、なんとなく展示室に足を踏み入れた来場者に、三つくらいのコードをその場で教えて、最後にみんなで合奏・合唱するという企画である。じつは、わたくしもそのボランティアの一員であったわけで、なんか楽器したいなあとぼやいていたら、それならウクレレやりませんかと本展示のキュレーター村田大輔さんに誘われたのがきっかけで、試しに1回行なってみたら、ウクレレのかわいらしさにたちまちやられて次の日には楽器店に購入に走ったという次第。そしてほどなく幽霊部員にもなってしまったわけでたいしたことは言えないのだが、確実に金沢、石川、北陸のハワイアン文化は盛り上がりをみせたし、今年も夏には、ウクレレ・パイナ2013 in 金沢と題したイベントが行なわれて(わたくしは遠くから眺めていただけなんですけど)★4、いま、雷、霰、そして雪に覆われる冬空の下でもウクレレが奏でられている様子が、TwitterやFacebookを通じて伝えられている。

★3──「Aloha Amigo! フェデリコ・エレロ×関口和之」(金沢21世紀美術館、2012-2013)

URL=http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=19&d=1395

★4──Ukulele Paina 2013 in 金沢(しいのき迎賓館、2013年8月24日)

URL=http://ukulelepaina.com/

わたくしはすぐに一人の楽しみにまた戻ってしまったけれど、続いていくというのはたいへんなことで、金沢では今年、湯涌ぼんぼり祭りが3年目を迎えた★5。3年目の祭りというのも、2008年の浅野川の氾濫からの復興3周年イベントとして2011年からはじまったものだからなのだが、なぜここまでの祭りになったかといえば、『花咲くいろは』というアニメの舞台となった「湯乃鷺温泉」のモデルが金沢の奥座敷湯涌温泉という、いわばご当地アニメで(制作のP.A.WORKSも隣県富山である)、学生に薦められて鑑賞したのだが、聖地巡礼も見込んだタイアップ事業であるわけだ。聖地巡礼も長い伝統だが、祭りを生んだ例がすでにあるのか、詳らかにしないけれど、テレビ放映は2011年で、今年は劇場版も公開され、毎年恒例の声優イベントや、主題歌を歌ったnano.RIPEの小学校ライブが開催され、昨年、一昨年以上の参加者を迎えたようだ。

アニメの記憶が今は昔となった頃にも続いていくよう、地元の祭りとしての定着を目指していくそうだ。続いていけと、nano.RIPEの来月発売の新譜を楽しみにしている。

- nano.RIPE「ハナノイロ」PV Full size(TVアニメ『花咲くいろは』OP主題歌)

- nano.RIPE『面影ワープ』Music Video(Full Ver.)

★5──第3回湯涌ぼんぼり祭り(石川県金沢市湯涌温泉街、2013年10月12日)

URL=http://yuwaku.gr.jp/bonbori/

ところで、毎年のアンケートには、その年に「印象に残った、都市や建築を語るうえで重要と思われる」と(いま考えると)さらっと書いてあって、今回まで気に留めなかったが、今年山口という地方都市のことを書こうとして、「2013年」という時間的なまとまりのなかでの事の軽重を共有しうる感覚というのは、「国内」でも「国際社会」でも「建築界」でも構わないが、ある空間的な、あるいは社会的な圏域を前提としているのだというあたりまえのことに、あらためて思い至る。重要さを推し量るというのは──逆説的に、でもないだろう──結局はある範囲内での、ものごとの一般化である。一般化に堪えるからこそ重要なのだが、一般化を逃れる体験の固有性・単独性が、その場所に立ったものにとっては大切なこととして残る。そして、新川和江がうたったように、わたしは束ねられたくないのだから、大切なことというのは単独性そのものである固有名で記すしかなく(「あの人はわたしにとって彼でも彼女でもない。あの人は自分自身の名前しかもっていない、その固有名しか。」ロラン・バルト★6)、あるいは固有名を冠した私記としてしか綴ることができず、束ねられることから逃れるように、言葉を費やしていくしかないのだろう。

★6──Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, Édition du Seuil, 1977.

*

最後に、とくにきっかけがあったわけではないが、夏の終わりにTwitterもFacebookも退会した。去年のログを見ても夏は呟きが低調であったらしいので、そういうタイミングであったのだろう。多くの思いや言葉との出会いがあった。最後に心に留まったのは、花田佳明さんの7月4日の言葉で、翻って建築史も大改造を免れえないと、たまに書き留めたカードを見返しその言葉の重さを薄い紙片に感じている。「近(現)代建築をどう評価するかという問題を解くには、建築史学の近傍領域、特に建築設計理論や建築計画学といった分野の論理的で批評的な分析手法を投入する必要がある。逆に言えば、そういう作業に役立たない建築設計理論や建築計画学は大改造が必要である。価値観の理論化という目標に向かって。」★7

★7──URL=https://twitter.com/yoshiakihanada/statuses/352799450328080386

とだ・じょう

1976年生まれ。建築史。博士(工学)、金沢工業大学講師。共著=Le Public et la politique des arts au siècle des Lumières, Bibliotheques d'architectureほか。翻訳=クロード・パラン『斜めにのびる建築──クロード・パランの建築原理』。共訳=ル・コルビュジエ『マルセイユのユニテ・ダビタシオン』(山名善之と共訳)ほか。

ドミニク・チェン

2013年は計算機と人間のアーキテクチャにどっぷり漬かる年でした。 2013年7月に青土社より『インターネットを生命化する──プロクロニズムの思想と実践』を上梓しました。この本の第一部は『10+1』での連載がベースとなっており、第二部は2013年3月に東京大学に提出した博士論文がベースとなっています。今回一冊の本にまとめるうえで、生命論とネットワーク・コンピュテーションの接続を改めて再考するきっかけとなりました。-

- ドミニク・チェン

『インターネットを生命化する──プロクロニズムの思想と実践』

(青土社、2013)

IT業界においては、GoogleAppEngineやParseのようなBaaS(Backend as a Service)の発展が著しく、スマートフォンやタブレットのクライアントアプリケーションの開発が一層進化してきたと感じています。また、iBeaconのような物理デバイスが市販されたり、Kickstarter上で新しいデバイスが続々と開発されたり、2014年のGoogle Glassやスマートウォッチ等のウェラブルデバイスの登場を控えて、昨今のPCからスマホへの移行に見られるような身体とネットワーク・コンピュテーションの距離の短縮が一層進むことが予想されますが、建築や空間の設計においてもこうした状況と呼応する動きが出てくるのではないでしょうか。

計算デバイスと身体がますます密接することによって、アプリケーションの設計においても純粋な計算機科学的な議論だけではなく、ユーザーの身体性に基づく議論も同等に重要になってきていますが、「モノのインターネット」(Internet of Things)の敷衍もそろそろ本格化しそうな気配を感じています。

この度、「ファブ社会」について考える集いに建築家、法律家、大学人のメンバーと共に参加することになったので、2014年前半を通して、2020年頃までに実現されるべき情報ファブ社会について考えを深めることになると思います。

2020年といえばちょうど東京オリンピックが予定される時期ですが、オリンピックそのものについては、被災地の復興、原発の再稼働問題、農産物の風評被害の払拭、そして次の大地震のリスクに向けた耐震改修など、日本国内に閉じていた諸々の問題が国際的に注目され、より透明なかたちで検証され、対応が生み出される契機となればいいと思います。日本のファブ社会は大文字の「復興」と切り離して考えることはできないのではないでしょうか。

どみにく・ちぇん

1981年生。博士(学際情報学、東京大学)。国際大学GLOCOMフェロー(2013─)、NPO法人コモンスフィア(旧クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)理事(2007─)。主な著書=『インターネットを生命化する──プロクロニズムの思想と実践』。

中島直人(慶應義塾大学環境情報学部准教授/博士(工学))

●A1「今からでも復興計画の更新の必要性を強く感じています」

ちょうど一年前になる。企画・編集を担当した『建築雑誌』の2013年3月号のための座談会で、当時、内閣府大臣官房審議官兼災害対策法制企画室長であった佐々木晶二氏が語った言葉である。2011年3月11日から2年近くが経とうとしていて、各自治体の復興計画の大要が決まり、事業に向けて動き出しつつあった。編集側の私たちは、結局、中央政府・官僚がフレームをつくり、従来とおりの開発主義のもと基盤整備を最優先する復興計画を、近代固有の成長社会を前提とした復興体制を引きずっているとしてあえて「近代復興」と名付けて、批判的に検証しようとしていた。口では何と言ったか、あるいは編集意図にどう書いたかは別として、正直、すでに方向性が決まり、動き出しつつあった復興計画に対して、不埒にも高みからただ評論するような気持ちがどこかにあったのかも知れない。佐々木氏の「復興計画は今からでも変更できる」「いや、更新しなくてはならない」という言葉に、はっとさせられた。たとえ、各自治体の復興計画の立案に携わっていなくても、被災地で支援する現場を持っていなくても、都市計画に関わる者は誰もが「当事者」としての気持ちを持ち続けなくてはならない、そう、思った。

-

- 『建築雑誌』2013年3月号

その後、2013年8月に日本建築学会大会で開催された研究協議会「復興のプランニングⅠ 「復興計画」から「まちの再建・再生」へ」の企画を担当する機会があり、ここで佐々木氏や、自治体の復興のプランニングを支援している都市計画研究者にもご登壇頂き、被災した各自治体の復興計画の全体像を俯瞰し、一体どこを変更、更新しないといけないのか、そのための方法はどのようなものが考えられるのかを議論した。要点だけを紹介すると、今後も続く人口減少を見据えた際に明らかに過大な基盤整備事業をどのように適正な規模に縮小していくのか、が最もクリティカルな現場の課題であることが確認されたということであった。そして、まちの再建との関係づけが整理しきれないまま先に進んでいる防潮堤建設の問題も改めて提起された。いずれも震災直後から指摘されていた話である。都市計画の関係者の多くは、3.11は20世紀後半型の都市計画の惰性を断ち切る不連続点となる(べきだ)と思ったが、震災から3年目の現在において、実はひとつの正念場を迎えている。

なお、佐々木氏は、ご自身のブログで下記のような文章をまとめている。参考までに紹介しておきたい。

● 広めにかけた土地区画整理事業を縮小する方法について(第二稿) http://shoji1217.blog52.fc2.com/blog-entry-1563.html

● 海岸保全施設の高さと復興まちづくりについて(法的視点から、私案) http://shoji1217.blog52.fc2.com/blog-entry-1570.html

●A2

昨年のアンケートで、ニューヨークの都市デザインに着目すべきだと書いた。2013年11月に行われたニューヨーク市長選挙では、三期12年間務めたマイケル・ブルームバーグ市長に代わる新たな市長として、民主党のビル・デブラシオ氏が当選し、2014年1月1日に市長に就任する。20年ぶりの民主党政権となり、格差解消をはじめとして、さまざまな政策が大きく転換していくものと思われる。ブルームバーグ市政下で積極的に取り組まれた都市デザイン戦略の多くが、この後、どうなっていくのか。都市デザインと政治との関係を、引き続きウォッチしていきたい。

●A3

東京という都市のこれからについて、あるいは東京を出発点として、日本の国土のありようについて、多くの人が関心を持つきっかけとなるのではないかと思っている(久しく人々の関心の中心から外れていた「都市」が、また舞台に戻ってくるという思いもある)。特に2020年までという、ある「時間」の長さが共有されることが、議論の土台としては大きいと思う。7年先という近未来はすぐそこであろうが、少なくともこれからの方向性を見定めるには十分な時間である。しかし、「東京オリンピック」を「さまざまなアーバニズムのアリーナ」を生み出す契機として活かすためには、現在の単なる「施設配置計画」としてしか表現されていない構想の背景やその先の展望について、やはりここでも「当事者」のひとりという思いで探求を重ねていかなくてはならないと考えている。

なかじま・なおと

1976年生。東京大学工学部都市工学科卒、同大学院修士課程修了。博士(工学)。東京大学大学院助手、助教、慶應義塾大学専任講師を経て、2013年より現職。専門は都市計画。著書= 『都市美運動』、『都市計画家石川栄耀』(共著)など。

中谷礼仁(歴史工学家)

●A1・坂口恭平、治郎丸恵子両氏の吉阪隆正賞受賞(生活学会)

・2013年1月2日から9月11日まで断続的に行なったユーラシアプレート境界の旅

揺れるのは東北だけではないと、震災コンプレックス、石造コンプレックス、コスモロジーコンプレックスなど、当方が抱えていたインフェリオリティ・コンプレックスを根こそぎ治療してくれたグラウンドツアーだった。インド、ネパール、イラン、トルコ、ギリシャ諸島、マルタ、シシリア、チュニジア、モロッコ、ジブラルタル海峡、インドネシア諸島と旅した。たくさんノートを取り、たくさん写真を写して、何のためらいもなく私費で同行してくれた深見奈緒子(イスラム建築)、佐藤浩司(インドネシア・建築人類学)ら諸先達、そして現地の人々から多くの生き継ぐべきことを教えていただいた。ブログとピカサ・アルバムで旅行記を鬼のようにアップした。紀元前5000年につくられたとされるマルタのハイポジウム地下神殿がクライマックスだった。シシリア島のベリーチェ地震後の廃村を、地元の家族と散歩した時の話も思い出に強く残っている。

http://rhenin.wordpress.com/category/on-the-edge-tour-2013/

https://picasaweb.google.com/108551454693342851793

・川合健二マニュアル再版

ご遺族のご協力により再版可能となった著作。必要な人にぜひ行き渡ってほしいと思う。よかれと思ったのに結果的に入手困難にしてしまうのはよくないから。

http://www.acetate-ed.net/bookdata/008/008.html

-

- 『川合健二マニュアル』(編集出版組織体アセテート、2007)

・11月に熊本に行った時に偶然立ち寄った熊本県立農業大学校学生寮(2001)が、夢のような建築だった。

・11月に伊豆大島緊急災害調査を千年村関東班で行なった時の被災住民の方々の強さ。まだ再建可能であるという確信があるとないとでは大違いだと思った。また訪れたいと思います。

・書籍では後藤治ほか『食と土木建築』、西沢立衛『けんちくワークブック』、Josef Koudelka『WALL』

-

- 後藤治ほか『食と建築土木 たべものをつくる建築土木』(LIXIL出版)/西沢立衛『けんちくワークブック』(平凡社)/Josef Koudelka『WALL』(Prestel Verlag)

●A2

ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館展示はこれまででおそらく最もハードコアなものになると思います。

●A3

賛成も反対も何も、スポーツ自体に興味がない層がいることを知ってほしい。便乗再開発はしないでほしい。ポスターぐらいは1964年ぐらいビシっとしたデザインをお願いしたい。

なかたに・のりひと

1965年生まれ。歴史工学家。早稲田大学創造理工学部教授、編集出版組織体アセテート主宰。http://www.nakatani-seminar.org/

保坂健二朗(東京国立近代美術館主任研究員)

4月、「武雄市図書館」が改修工事を終えて再開館、また「佐世保の実験住宅 ハウステンボススマートハウス」(設計:東京大学生産技術研究所川添善行研究室)が竣工。ともに九州で偶然に同月。前者はCCC、後者はHISに関係するプロジェクト。ある世代以降の経営者の、「建築」に対する意識の変化を象徴するかのような出来事ではなかろうか。5月、国立近現代建築資料館が開館。業界にとっては悲願であったと思われるが、「一般」に、あるいは「国外」に周知しようという努力がほとんど見られない点には、美術(館)の立場から関心を持ち続けてきた者として、あえて苦言を呈したい。8月、ハンス=ウルリッヒ・オブリストの『キュレーション──「現代アート」をつくったキュレーターたち』(フィルムアート社)の翻訳が刊行される。「現代アート」の展覧会の黎明期においては、建築が相当に重要な位置を占めていたことが改めてわかる好著。しかし、となると今日に見られるひどい「分化」はなぜ生じたのか......。おそらくはキュレーターの「自称専門家化」ゆえであろう。その点、8─10月の「あいちトリエンナーレ」が、客人(まれびと)的な五十嵐太郎氏のディレクションの下、都市とアートと建築とに真っ向から取り組んだことは、現代アートのあるべき姿への回帰だったとすら言える。11─12月の「F/T13」では、Port B(高山明)の「東京ヘテロトピア」が、大都市東京に存在しているはずの「ヘテロ」を、聴覚という身体的な感覚を通して、訪れた者の肉体に、あるいは記憶に、柔らかく刻み込んだ。12月、ソウル市内に韓国国立現代美術館がオープン。同館の3つめとなる施設で巨大。6月には香港のM+の建築コンペも終わっており、それらのアグレッシブさに比べると日本の文化行政の停滞を強く感じざるをえない一年であった。-

- ハンス=ウルリッヒ・オブリスト

『キュレーション──「現代アート」をつくったキュレーターたち』

ほさか・けんじろう

1976年生。東京国立近代美術館主任研究員。近現代美術。主な展覧会企画=「建築がうまれるとき──ペーター・メルクリと青木淳」、「現代美術への視点6 エモーショナル・ドローイング」、「建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション」、「イケムラレイコ うつりゆくもの」、「ヴァレリオ・オルジャティ」など。『すばる』『朝日新聞』にて連載。

水野祐(弁護士/Arts and Law代表理事、Creative Commons Japan、FabLab Japan)

●A1

私は、弁護士としての本業の傍ら、これまでクリエイティブ・コモンズやファブラボという団体で活動をしてきましたが、これらの情報コンテンツやプロダクツの分野に広がってきたオープン化やリソースの利活用といった視点が、建築・不動産の分野まで広がりつつあること、そしてそのような視点がこの分野においても有効であるということを確信した年でした。

人口減少や予算縮小というなかで「減築」というテーマが叫ばれるなかで、既存のリソースをいかに有効に利活用していくか、そのためには建物、土地という不動産の所有権や、賃貸借契約によって生じる賃借権、そして建築基準法や都市計画法等により規制される諸権利をいったん柔らかく解きほぐし、流動化できる状態にし、そこで生まれるリソースを利活用するという思考が大切になります。

具体的には、トビムシが行なっているような、森林や土地を循環し有効活用していくためのダイナミックな法的スキームや、《Nowhere resort》や《メゾン青樹》に見られるようなリノベーションにおける大家と賃借人とのあいだの柔軟な賃貸借契約、そして吉村靖孝さんの『超合法建築図鑑』(彰国社、2006)において提唱され、Open Aの馬場正尊さんなどが実践しているような建築基準法や関連規定の規制や運用をいかに戦略的にクリアし、どのようにクリエイティヴに「読み替えて」いくかという思考と実践等、さまざまなトライがなされ、そこでのアイデアが問われています。

法律を変えるためには想像以上に時間と労力を要しますが、契約やライセンスは意外に制限がなく、柔軟に当事者の実現したい状態を作り出すことができます。また、法律の適用においても、その解釈には「幅」があり、その規制の「越え方」もさまざまな工夫の余地があると感じるところです。

クリエイティブ・コモンズというライセンスは、まさにこのような視点から情報コンテンツの分野で活用されています。アメリカの憲法学者ローレンス・レッシグがクリエイティブ・コモンズを提唱してから10年強が経過しましたが、つい先日、そのver.4.0が発表されました(日本語訳の発表にはまだ時間がかかりそうです)★1。特徴としては、著作者人格権の明示的な放棄やデータベース権の明記、そしてさらに国際的な標準化を推し進められたかたちとなっていることですが、このように10年以上前に生まれた法的なスキームですら、まるで生き物のように耐えず変化しています。

建築・不動産の分野においても、旧来的な契約やライセンスのスキームだけではなく、クリエイティブ・コモンズのようなフレッシュなアイデアが不断に求められており、私もそのお手伝いができればと考えています。

創造性を加速させる法律や契約の視点については、今年共同で翻訳・執筆を担当させていただいた『オープンデザイン──参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』(オライリー・ジャパン、2013)という本でも紹介させていただきましたので、ご興味をお持ちいただいた方はご一読いただければ幸甚です。

★1──CC's Next Generation Licenses -- Welcome Version 4.0!

URL=http://creativecommons.org/weblog/entry/40768?utm_campaign=2013fund&utm_source=email2j&utm_medium=html

- 『オープンデザイン──参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』(オライリー・ジャパン、2013)

●A2

自分以外の2014年の予定がわからないので、どうしても手前味噌になってしまうのですが、個人的に楽しみにしているプロジェクトを挙げてみます。

総務省「ファブ社会の展望に関する検討会」★2

メンバーとして参加する予定のこの会は、昨今「ファブ」と呼ばれている3Dプリンターやレーザーカッター等の「物質への出力」を特徴とした機器の登場が、国際的な情報通信政策の観点から、どのような変化を生み出すのかを検討する会です。デザイン学、建築学、工学、法律、文化芸術、教育学、経済学と幅広い視点から「ファブ社会」の可能性を議論します。議論は公開で行なわれる予定なので、ご興味があればぜひご参加ください。

★2──「『ファブ社会』の展望に関する検討会」の開催

URL=http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000013.html

意匠制度の改正

特許庁の意匠制度改正の委員会にも関わらせていただいております。現行法では保護されづらいウェブ等の画面デザインを保護するための意匠制度の拡充と国際化について議論しており、今年は意匠法について熟考する機会が多くなりそうです。

国際芸術祭の開催

来年行なわれる横浜トリエンナーレ2014★3、札幌国際芸術祭2014★4という二つの国際展をお手伝いさせていただいている関係で、アート分野における国際的なプラクティスを拡充できそうなので楽しみにしています。

★3──横浜トリエンナーレ2014

URL=http://www.yokohamatriennale.jp/2014/index.html

★4──札幌国際芸術祭2014

URL=http://www.sapporo-internationalartfestival.jp/

そのほか、個人的にも、co-labさんとともに、サロン形式の定期イベントを行なう予定です。

●A3

2020年までに、「オープン」や「ファブ」という思想をいかに社会制度として潜在的に実装できるか、それを法律や契約といった法的側面からどれだけ加速・促進できるか、その結果として日本人がオリンピックというものをどれだけ「わがこと」としてとらえることができるのかということを考えています。

みずの・たすく

弁護士。シティライツ法律事務所代表。Creative Commons Japan 、FabCommons(FabLab Japan Network)、LiFETONES などにも所属。NPO法人ドリフターズ・インターナショナル、一般社団法人マザーアーキテクチャア監事。アート、クリエイティブ、IT、建築不動産など分野の法務に従事しつつ、カルチャーの新しいプラットフォームを模索する活動をしている。共著=『クリエイターの渡世術』。共同翻訳・執筆=『オープンデザイン──参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』。

南泰裕(建築家/アトリエ・アンプレックス)

●A1槇文彦の20年にわたる活動をまとめた『漂うモダニズム』が、2013年に読んだ書物のなかで、強く印象に残った。建築に関わる一人ひとりが、指針のないままに大海原を漂っている現在の状態を、静かに含蓄のある態度で語っている槇の言葉には、しばし黙考を誘われる。20世紀初頭の、福音書としてのあるいは神託としてのモダニズム。その展開の先に、さまざまなねじれがあらわになってきて以降もなお、「モダニズムとは何か」という問いがかたちを変えてい生き続け、ほぼ1世紀近くを迎えている。

言語のアナロジーによってモダン・アーキテクチャーを考察する視点は、モダニズムの建築自体の出自を再確認しており、わかりやすい。徹底的に微分された文化的志向と、世界を隈なく覆い尽くすグローバリズム。この対極的なものの同時存在様態をなす現在の状況に対して、私たちはどのような態度を取るのか。〈モダニズム〉とは、そうした状況を測定し、新しい思考を紡ぐための、ねじれた概念装置であり続けていることを、再確認させられる。

-

- 槇文彦『漂うモダニズム』(左右社)

●A2

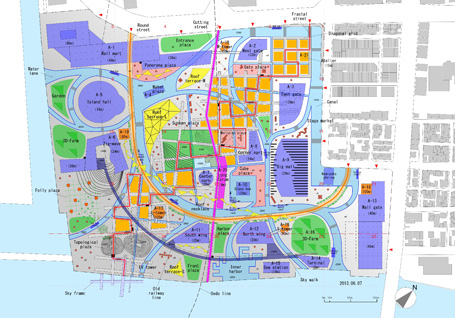

2013年に、私の研究室において「New Plat 2013」というプロジェクトをまとめ、発表した。これは、現在の東京の築地市場が、近い将来に豊洲へと移転することから、築地に残されることになる約23ヘクタールあまりの膨大な跡地に、これからのありうるべき都市空間を想定した計画案である。築地という、東京都心の広大な更地をどう再編成するか、ということが、2014年以降、いよいよ具体的な都市的課題となることは確かで、こうした試みが、そのための試金石をなすのでは、と考えたからである。

-

-

「New Plat 2013」のイメージモデル。2013年6月に、南洋堂書店にて同プロジェクト展を開催

[製作:国士舘大学南研究室、2013]

-

- 全体配置図。敷地に運河のネットワークを張り巡らせ、多様体のように全体を織り上げた計画案

●A3

2020年の「東京オリンピック」について思うのは、「それ以前/それ以降」ということである。祝祭は一瞬で通り過ぎる。なので、オリンピックそれ自体よりも、2020年までの準備・再編成期間と、2020年以降の将来を、どのように突き合わせて考えてみるか、ということが肝要なのではないかと思う。

20世紀以降の東京は、関東大震災と第二次大戦というカタストロフィからの復興により、構造的にも社会資本の数々も、大きく変化した。旧赤坂プリンスホテルのような超高層も、近年、あっさりと解体されてしまったので、関東大震災からほぼ100年を迎える2020年頃を境として、20世紀半ばにつくられた東京の超高層の数々が、解体されていくのではないか。もはや東京には開発のための未踏の地は次第になくなってきている。なので、都市の欲望は今度は、過密化した超高層群の自己抹殺へと向かう可能性がある。そのときに、21世紀型の新しい東京の再編が、行なわれることになるだろうか。

みなみ・やすひろ

1967年生。建築家。アトリエ・アンプレックス主宰、国士舘大学理工学部教授。作品=《PARK HOUSE》《南洋堂ルーフラウンジ》《spin-off》など。著書=『住居はいかに可能か』『ブリコラージュの伝言』『トラヴァース』など。

http://www.atelierimplexe.com/

http://bricoleurs.exblog.jp/

山崎亮(コミュニティデザイナー/studio-L、京都造形芸術大学教授)

●A1各地で土砂災害が多発したこと。これまでに増して大きな災害が頻発したことは印象的でした。もちろん、大型の台風が多く日本に上陸したり接近したりしたことなどが直接的な要因だと思いますが、これまで懸念されてきたように山や森林の脆弱化もまた原因のひとつなのではないかと考えています。日本の山や森が管理されない状態が続いて久しいですが、照葉樹林帯に位置する日本では極相林に近づくまで不安定な時期が続きますので、今後はますます各地で多くの災害が起きるのではないかと懸念しています。さらに、こうした出来事が都市近郊でも起きるようになる危険性が高まっていますので、コンクリートとアスファルトで固めれば自然をコントロールできるという考え方から脱して、人が介在することによって動的な均衡を保ってきた近自然との付き合い方を現代的にデザインする必要があると感じています。

●A2

手前味噌で恐縮ですが、2014年4月から東北芸術工科大学にコミュニティデザイン学科が誕生し、そこでコミュニティデザイナーを育てることになっています。毎年30人ずつの学生を受け入れ、4年間かけてコミュニティデザイナーとして自立するように育てたいと考えています。東北の被災地復興のお手伝いをはじめ、中山間離島地域や商店街のまちづくりに直接関わることによって、現場でコミュニティデザインの具体的な方法を体得してもらおうと思っています。そのために、大学内にstudio-Lの山形事務所をつくる予定です。現在、学科の講師陣やカリキュラムを検討しているところですが、この段階ですでに新しい学科がスタートしたら起きるであろうさまざまな出来事を想像しながら興奮している自分に気付いています。

●A3

行政や専門家がおもてなしするだけでなく、市民もまたおもてなしするようなオリンピックになるといいですね。ボランティアとして関わることをはじめ、市民事業として関わったり、地縁型コミュニティやテーマ型コミュニティがさまざまな方法で関わることができるようなスキームになることを願います。これによって、オリンピックを単なる大規模イベントとして終わらせてしまうのではなく、オリンピック後に残ったさまざまなコミュニティが東京のまちづくりに関わり続けるようなきっかけをつくり出せると理想的だと思います。

やまざき・りょう

1973年生まれ。著書=『コミュニティデザインの時代』ほか

青井哲人(建築史・都市史、明治大学准教授)

●A1〜A3デヴィッド・ハーヴェイ(森田成也・大屋定晴・中村好孝・新井大輔訳)

『反乱する都市』(作品社、2013.2/David Harvey, Rebel Cities, 2012)

経済地理学におけるいわゆる空間編成論のおさらいおよび現状分析と、資本主義的空間編成に対する世界各地の「反乱」を支持する議論の構築を試みた書。研究室の学生たちと読んだ。「空間編成論」は、都市形成の理論的アリーナを想定するうえで強力かつ有効(建築分野の都市形成史はいくぶんナイーブにすぎる)。一方の「反乱」の可能性についてはなかなか日本の状況に即して実感するのは難しい面があり、『建築雑誌』2013年12月号「特集:ストラグリング・アーキテクチャー」の座談会で、ハーヴェイの別書の訳者であり日本での空間編成論の主唱者のひとりである水岡不二雄先生にその点たずねたところ、やはり「反乱」のリアリティを失ってきた日本社会の軌跡を反芻しておられた。

年末にたずねたプノンペン(カンボジア)では、反政府デモのため低所得層の人々が連日泊まり込む夜のフリーダムパークを縫うように歩いた。彼らの主張そのものは「都市反乱」的なものではなく、むしろ労働運動の色が濃い。ただ、私たちが日本に帰国した直後に治安部隊との衝突で死者が出ており、このデモ鎮圧の背景に、海外資本進出とそれを失いたくない政府という構図がちらつく。プノンペン(首都)やシエムリアップ(アンコール遺跡観光拠点)の都市開発も加速している。私たちが歩いた公園の横でも、外資による超高層ビル建設のクレーンが立っていた。

2020東京オリンピックについても、少なくともハーヴェイはじめ今日読めるいくつかの都市論の水準はおさえて、グローバル都市東京の問題として議論すべきだろう。本書と併せて読みたい最近の本として、シャロン・ズーキン(内田奈芳美・真野洋介訳)『都市はなぜ魂を失ったか ジェイコブズ後のニューヨーク論』(講談社、2013)、エドワード・グレイザー(山形浩生訳)『都市は人類最高の発明である』(NTT出版、2012)、ハーバート・ガンズ(松本康訳)『都市の村人たち イタリア系アメリカ人の階級文化と都市再開発』(ハーベスト社、2006)をさしあたりあげておく。

-

- デヴィッド・ハーヴェイ『反乱する都市』(作品社、2013.12)/『建築雑誌』2013年12月号「特集:ストラグリング・アーキテクチャー」/『都市はなぜ魂を失ったか ジェイコブズ後のニューヨーク論』(講談社、2013)/エドワード・グレイザー『都市は人類最高の発明である』(NTT出版、2012)/ハーバート・ガンズ『都市の村人たち イタリア系アメリカ人の階級文化と都市再開発』(ハーベスト社、2006)

*

『郊外のサステナビリティ:東急電鉄にみる地域開発とその運営』(新建築別冊、2013年11月)

都市開発は、資本を動かせる者にイニシアチブがある以上、階級闘争の場にほかならないとハーヴェイは主張するが、たとえば東急の都市開発を主題とした猪瀬直樹『土地の神話』(小学館、1988)は日本的イニシアチブの特質を知るのにすぐれた歴史的ルポだ。ただし猪瀬が、この仕事を通して日本の都市形成をめぐる権力関係を知りえたことが自らの都市行政に大いに役立っているのだと自ら振り返ったときには、正直なところ驚き、次の瞬間ナルホドと思った(『建築雑誌』2012年11月号「特集:トーキョー・アーバニズム」でのインタビュー)。

一方、東急のような開発資本も、不動産の建設・売却に収益を依存する段階から、建設した広義のインフラとそこに生まれ動いている社会のマネジメントに向き合う段階へと、自らの仕事を変質させてきたのだと教えてくれるのが、本書『郊外のサステナビリティ』である。もちろん、それも資本による空間編成のフェーズの遷移と捉えることはできるのだが──。

郊外論のこれまでの傾向を振り返れば、近代的あるいは戦後日本的な政治経済過程のなかで創出された均質な社会=空間としての「郊外」の異様さを言挙げするのがアカデミックな、あるいはジャーナリスティックな言説のクリシェにすらなってきた(『建築雑誌』2010年4月号「特集:〈郊外〉でくくるな」も参照)。それに対して本書がどのような郊外論を示唆するのかを読者は考えるべきだろう。他方で、郊外住宅地形成の歴史研究という線での建築分野からの貢献としては、山口廣『郊外住宅地の系譜 東京の田園ユートピア』(鹿島出版会、1987)などがあり、本書をこれと併せて読むことも有益だろう。だが、もっとアノニマスなスプロールの具体的ドキュメントもどんどん掘り起こしたい。東京の郊外形成、ひいては都市形成の全体像にそれなりの見通しをつけるための戦略が必要だ。

-

- 『郊外のサステナビリティ:東急電鉄にみる地域開発とその運営』(新建築社、2013.11)

*

新国立競技場問題については、今回のコンペの特質について本誌(10+1 website 2013年11月号)に記事を寄せた。コンペ自体のセッティングに、やはりグローバル都市の空間編成とそれに動員される建築設計・生産体制の今日的ありようが前提的に組み込まれていたのではないかと指摘した。大学で習う都市計画に至っては、コンペでは無視されていて、(事後的に)文字どおり空間編成の力学に沿って気づかぬうちに改変されうるようなものになってしまっている。

ところで、筆者が歴史分野から発言できるもうひとつの視角は、明治神宮外苑をどう見るか、である。直ちにオリンピックと東京の将来について示唆できるという類いのものではないが、日本あるいは東京の特異な公共空間の形成にかかる歴史的知見が共有されることには意義があろう。筆者は、東京に越してきた翌年(2009年)、機会があり歴史学や神道学など異分野の研究者の皆さんに提案して明治神宮史研究会という有志の研究グループをつくったが、とくに国学院大学の皆さんの尽力によりこの研究はそれなりに大きな運動になってきた。ここでは明治神宮をひとつの焦点として、空間と公共性の問題に、どのような論理と歴史過程が絡まっているのかを解きほぐそうとしている。『明治神宮:「伝統」を創った大プロジェクト』(新潮社、2013年2月)の著者今泉宜子もこのグループの中心的メンバーのひとりで、同書は私たちの研究成果を盛り込んでもいるのだが、槇文彦氏や陣内秀信氏が、新国立競技場問題の議論においてこの文脈で依拠しているのも同書である。今後、さらに研究を深めつつ成果を社会化していきたいと思っている。

-

- 今泉宜子『明治神宮:「伝統」を創った大プロジェクト』(新潮社、2013.2)

*

4月の堀口捨己・神代雄一郎展(明治大学)、11月の大江宏展(法政大学)

前者は筆者が企画責任者で、大江宏シンポにも出席している磯崎新氏らを招いた記念シンポジウムの成果は本誌(10+1 website 2013年6月号)に掲載されている。丹下健三およびメタボリストたちの回顧が進むが、一方では多様な立場が緊張を孕みつつ織り成す歴史的脈絡の複数性を蘇生させ続ける努力が伴わなければいけない。これもまた、近代、そして近代日本の技術・経済および空間編成の歴史的特質と、そのなかでの建築設計者(建築家)の職能像との、複雑にして抜き差しならぬ関係への問いになっていかざるをえない。

あおい・あきひと

1970年生まれ。建築史・都市史。明治大学准教授。著書=『彰化一九〇六年──市区改正が都市を動かす』『植民地神社と帝国日本』ほか。

http://d.hatena.ne.jp/a_aoi/

蘆田裕史(ファッション批評/京都精華大学教員)

●A12013年5月26日に東京都小平市で住民投票が行なわれた。これは小平市都道328号線計画の是非を問うものである。雑木林をつぶして道路を建設するというこの計画(しかも策定は50年も前とのこと)に疑問を抱いた住民の運動によって住民投票が行なわれることになったが、議会は後から「投票率50%を超えなければ開票しない」という条件をつけることになる。結果、投票率が50%を超えることなく、開票は行なわれなかった(この経緯については國分功一郎『来るべき民主主義』を参照)。

この顛末は、「都市は誰のものか?」というきわめてありふれた、だが根源的な問いを私たちに投げかける。都市の寿命は人間のそれよりも長い。であれば、私たちは一体誰のために都市計画を行なうのがよいのだろうか。もちろんいまここに暮らす住民のためを考えることは重要だが、小平市の事例からは数十年先の未来を見据えた計画を行なうことの必要性を改めて感じさせられる。2013年は新国立競技場のデザインの是非が話題となっていたが、歴史と建築、環境と建築、政治と建築といった点において両者の問題は通じるものがあるだろう。

-

- 國分功一郎『来るべき民主主義 小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』(幻冬舎、2013)

●A2

自分が関わったプロジェクトの話になるが、2013年7月にファッション専門のギャラリー「gallery 110」を京都に開設した。運営メンバーは私のほか、関西在住の研究者、キュレーター、デザイナーなどである。

これまで日本にはファッションに特化したギャラリーというものはなかった。もちろん、多目的利用が可能なスペースを借りてファッションの展覧会やショーを行なうことは珍しくない。だが、ほかのジャンルに目を向けて見ると、写真、テキスタイル、建築、グラフィックデザインなど、ひとつのジャンルに特化したギャラリーが多少なりとも存在する。このようなギャラリーの活動を追いかけていくと、ジャンルの歴史がおぼろげながらも見えてくるだろう。

インディペンデントの組織である「gallery 110」に、今後どれだけのことができるかはわからない。だが、10年後、30年後にふりかえったとき、少しでも2010年代のファッションが見えてくるような場にできればと思っている。

●A3

オリンピック会場となる新国立競技場のデザインの是非についてさまざまな建築家や批評家が論じていたが、門外漢としてはそこで交わされている議論に少なからぬ違和感も覚えた。

ザハ・ハディドのプランは確かに環境や歴史を踏まえたものではないかもしれない。だが、現在日本で評価されている建築家のなかには同様に、実際にその建築を使う人々、周りに住む人々のことを考えているようには見えない建築家も少なからずいるように思われる。そうした建築のことは無視しておきながら、新国立競技場にだけ集中砲火するというのはいささか不公平だという印象を受ける。建築家のエゴの塊のような派手な建築ばかりではなく、地味であっても使い手や環境のことがきちんと考えられた建築をきちんと評価していくことが、今回の件と同じことを繰り返さないために必要なのではないだろうか。

あしだ・ひろし

1978年京都生。批評家/キュレーター。ファッションの批評誌『vanitas』編集委員。共著=『現代芸術の交通論』(丸善、2005)、『ファッションは語りはじめた──現代日本のファッション批評』(フィルムアート社、2011)ほか。

足立元(美術史、美術評論)

●A1昨年、「東京」という日本の中で最も巨大かつ有名な都市の名が、展覧会タイトルとして用いられたのを見た。ニューヨーク近代美術館の「TOKYO: 1955-1970 A NEW AVANT-GARDE」展である(2012年11月〜13年2月)。これは、日本の戦後美術史の見取り図を示そうとしたものとして重要だが、同時に、アメリカ人の視点でそれがどのように見えるかを提示したものとして興味深かった。

多彩な戦後美術史を要約するのは困難なことだが、この展覧会では、主に、丹下健三の「東京計画1960」のような過激な都市計画、中村宏の絵に見られる歪んだ人間像、そして東松照明らの鮮烈なモノクローム写真、という三つの側面を強調していたように思う。 ちなみに、同時期に隣の数倍の広さの会場で開催されていた「Inventing Abstraction, 1910-1925」展は、20世紀前半の西洋における造形の進化を重要な作品・資料で鮮やかに示していた。それに比べると、「TOKYO」展はインパクトばかりが空回りするような(もちろんそんなことはないはずだが)、原始的・未開の印象を与えるものだったことに、小さなショックを覚えた。オリエンタリズムは終わっていない。

-

- 「TOKYO: 1955-1970 A NEW AVANT-GARDE」カタログ/「Inventing Abstraction 1910-1925」カタログ

同時期のニューヨークでは、グッゲンハイム美術館で、関西にあった前衛グループ・具体に関する「Gutai: Splendid Playground」展を開催中だった(2013年2月〜5月)。前年に国立新美術館で開催された具体展がクロノロジカルに結成から終焉までを折っていたのに対し、グッゲンハイムの展覧会は膨大な調査に基づきながらもあくまで華やかな祝祭として演出していた。後者の方がはるかに楽しめるものであったことは間違いない。だが、これらの展覧会のように、日本の美術が英語圏の中で拾ってもらうことを、果たして国際的な評価として素直に喜ぶべきか、あるいはグローバリゼーションにおける文化資本の収奪として懸念するべきか。

その頃、デューク大学准教授ジェニファー・ワイゼンフェルドの『IMAGING DISASTER: TOKYO AND THE VISUAL CULTURE OF JAPAN'S GREAT EATHQUAKE OF 1923』(University of California Press, 2013)の出版があった。絵画、漫画、写真、建築、統計など関東大震災にまつわる多様な視覚表象から1945年のヒロシマまでを論じた本である。直接の言及はないが、東日本大震災とその復興のことも著者の念頭にはあっただろう。アメリカの中には、日本の美術情報を単に英語化してアメリカを中心とする歴史の中に組み込む、という以上の、知的でアクチュアルな取り組みも確かに存在する。

-

- 「Gutai: Splendid Playground」カタログ/『Imaging Disaster: Tokyo and the Visual Culture of Japan's Great Earthquake of 1923』

再び昨年の海外出張からの話題だが、6月に訪れたロンドンで、印象に残った展覧会の二つを紹介したい。ウェルカム・コレクションという変わった施設で、「SOUZOU: Outsider Art from Japan」という展覧会を見た(2013年3月〜6月)。タイトルは「創造」と「想像」をかけたもので、日本の知的障害者たちによる美術作品を紹介するものだ。「エイブル・アート」とも称されてよく見た作品に再会し、それらがヨーロッパの人々をも楽しませる力があることを確認した。また、ロンドンのヘイワード・ギャラリーでは「ALTERNATIVE GUIDE TO THE UNIVERSE」展を見た(2013年6月〜3月)。これは西洋と中国における同様の美術を紹介するもので、初めて見る刺激的な作品も多かった。こちらでは「self-taught artists」(独学の美術家)といういい方をする。ともあれ、ロンドンで東西のアウトサイダーを合わせて見る幸運に恵まれたわけだ。

この二つを見て、意外なことに気づいた。個人の内面を深く、深く、掘り下げるアウトサイダー・アートには、個人を超えた都市や建築に関する要素が、少なからずある。例えば、「SOUZOU」展に出品された勝部翔太の作品は、ビニール袋などの口をくくるためのカラフルな針金で作った、高さ数センチの小さな戦士の人形を300体ほど並べたものだ。それはまるで少年が夢見る戦士の都市をつくっていて、子どもも大人も見ていて飽きない。他方、「ALTERNATIVE GUIDE」展に出品されたフランスのマルセル・ストー(Marcel Storr)は、紙に色鉛筆で夢の大聖堂を描く。ただそればかり、延々と、繰り返す。その建物はサイケデリックな色彩で、遠近法にも重力にも縛られず、増殖し、結合し、あたかも現代建築の過激な都市計画のような姿へと展開する。アウトサイダーの建築は、精神の災害の後に続く、夢の復興といえるかもしれない。

●A2

今年1月に、かつて『日本近現代美術全史』と呼ばれていた本が、企画から10数年を経て、ついに刊行される。最終的に『美術の日本近現代史─制度・言説・造型』(東京美術)というタイトルになった。北澤憲昭、佐藤道信、森仁史が編集委員となり、「全史」すなわち、歴史の全てではなく、歴史の全体をまとめるものとして、日本の近現代美術史を総括するという試みを行なった。千頁近くの分量で、価格も相当なものだが、美術に関心がある者であれば資料として手元に置いておくべき本であろう。

また、4月には小学館『日本美術全集』の17巻「前衛とモダン」、年明けには同18巻「戦争と美術」が刊行される。紙の美術全集としてはおそらく最後となるものであり、2010年代の美術史家たちがスタンダードとして認める作品を、大きな図版で収録している。

今年は、そのほかの共著にも関わらせていただいている。しかし、これからは自身の研究を深めることにも注力したい。今後の数年間には、拙著『前衛の遺伝子』(ブリュッケ、2012年)のサイド・ストーリー、続編、そしてスピン・オフの番外編、といった本を、書いていくつもりである。もっと大きな視点で、もっと面白いネタを取りあげてみたい。

-

- 『美術の日本近現代史──制度・言説・造型』

あだち・げん

1977年生。美術史家。著書に『前衛の遺伝子 アナキズムから戦後美術へ』(ブリュッケ、2012)。

荏開津広(著述/翻訳)

●A12013年には、僕は3月に高須咲恵、松下徹などと共に展覧会「サイドコア 身体/媒体/グラフィティ」を、また6月にアントナン・ゴルチエ、碓井千鶴などと共に映像フェスティヴァル「オール・ピスト東京」を行いました。前者はグラフィティが内包している問題を現代美術の分野に探る試みで、後者はポンピドゥー・センター発の制約のない映像フェスティヴァルです。これらのプロジェクトと関連して、幾つか印象に残ることをここに記すことで許していただきたいです。

2013年は、アヴァンギャルド映像作家、飯村隆彦の渋谷UPLINKで4月に行われたパフォーマンス[http://www.uplink.co.jp/event/2013/13026/]、空間全体を、映像が生まれる瞬間に人々を立ち会わせる経験に転じた"Circle and Square"で始まり、やはり渋谷のUPLINK で12月の終わりに上映された、パリ郊外にあるル・コルビュジエのサヴォワ邸で撮影された、ヴィデオ・アーティスト河合政之の"IN/OUT"[http://www.uplink.co.jp/event/2013/18778]の、黒人のモデルたちの姿態を驚きながら見つめるまで、映像やグラフィティの展覧会を通して建築や都市、空間について感じることが多い時間でした。

-

- 河合政之 "IN/OUT" (2009, 8min. HDV)

前年、自分が海外のジャーナリストと慌ただしく出かけていった福島県いわき市という場所の森美術館で、竹内公太の見る姿勢を問いただすような、より誠実であろうとする「影を食う光」[http://kota-takeuchi.net/sight_consuming_shadow.html]という個展を見たのもその印象を強めたでしょう。

品川のスタジオ1-8-5 で11月に見たフロリアン・ゴールドマンの「モデリング・カタストロフィ」[http://studio1-8-5.com/2013/11/15/115/]は、大災害を模型化する行為をTVで目撃した彫刻家のリサーチ/作品とも言うべき展示で、同じ作者が著したアテネのグラフィティについての調査に基づいた書籍「Flexible Signposts to Coded Territories」[http://florianichibangoldmann.wordpress.com/2013/07/20/flexible-signposts-to-coded-territories/]と共に刺激を受け勇気づけられました。グラフィティを背景に持つこの作家が、グラフィティを真摯に捉える他の全ての共犯者ともいうべき、作家や批評家、オーガナイザーたちと同様にメディアのストリート・アートを巡る喧伝と離れても仕事を積み上げていこうとしていたからです。その意味で、大山エンリコイサムの自ら描いた壁画をバフしたというNYでのショウを目撃できなかったのは残念でした。

グラフィティと関連したショウで優れて印象に残ったもののなかで「サイドコア 身体/媒体/グラフィティ」にも参加してもらったQPの"個813/9展"(セキルバーグ・カフェ、12月)は圧倒的な体験でしたが、それが美術ではないとしたら、ストリート・スラング以外のどのような言葉がこの作品を記録し、批評!していくのか、と自問せずにはいられず、また同時に勝手な責任感も感じました。

ここまでは作品と言葉について書いたのですが、2013年の始まりから、ここへの寄稿者でもある、建築家/アーティストの松原慈という人物が東京にいない、彼女が主にモロッコの空の下にいることを選んだという事実も大きな出来事でした。

-

- 「個813/9展」チラシ

●A2

ジャーナリスト、キャメロン・マキーンと手がけているグラフィティについての本は今年こそ出したいと思っています。また、サイドコアのメンバーと、もしくはサイドコアから離れて、グラフィティと現代美術が交差する領域での展覧会を手がけたいと考えています。2014年は、目の前の現実と前衛芸術と言葉がフィードバックしていく、その端緒のバグを自ら蒔く──おこがましいですが、そんな年になればと思っています。

●A3

考えていることで、特にここで記すようなことはありません。感慨にもなりようがありませんが、ザハ・ハディッドの卒業制作のカタログがこれを書いているデスクのすぐ横の本棚に置いてあります。意味もなく手に入れたものですが、そのときも、2011年に広州でオペラ・ハウスを見物したときも、彼女がこれほど自分の未来にのしかかってくるとは、まったく思ってもいませんでした。

えがいつ・ひろし

東京在住。ライター/DJ/東京藝術大学、多摩美術大学非常勤講師。著書=『人々の音楽のために』(単著)、翻訳=『サウンド・アート』(共訳)など。エッセイ=「Words Are Pictures」「Art As Punk」「Attempt To Reconfigure Post Graffiti」など。

江渡浩一郎

●A1まず、自分が関わった仕事について紹介する。

磯崎新「都市ソラリス」展

現在、NTTインターコミュニケーション・センター(ICC)で磯崎新「都市ソラリス」展(http://www.ntticc.or.jp/Exhibition/2013/ISOZAKI_Arata_SOLARIS/index_j.html)が開催されている。これは、磯崎新のこれまでの建築や都市計画に関わる資料が展示される展覧会であり、同時にメディア・アーティストとの共同制作による新作も展示されている。

この展覧会に先立つ2月24日(日)の「〈都市〉はアーキテクチャか?」(http://www.ntticc.or.jp/Archive/2013/ICC15/index_j.html)と題するシンポジウムで、私は、磯崎新氏、高山明氏、浅田彰氏、羽藤英二氏とともにパネル登壇した。

建築を意味する「アーキテクチャ」という言葉は、現代ではコンピュータ上のシステムの基本設計を表わす言葉として使われるようになった。この現状を踏まえて、逆に建築におけるアーキテクチャ、さらには建築の集積である都市をアーキテクチャとして捉えることができるのか、というテーマのシンポジウムである。

私は「ニコニコ建築の可能性」と題する発表を行なった。これまで「ニコニコ学会β」というユーザー参加型イヴェントを開催してきたが、それが定常状態として発展し、さらには都市レベルにまで拡大する可能性について検討した。アレグザンダーが指摘するように、都市は長い年月を経て多数の住民が参加することによって、ツリー構造ではなくセミラティス構造を備えるに至る。そのような住民参加、すなわち「ユーザー参加」をより積極的に都市設計に取り込んだ計画として、コンスタント・ニーヴェンホイスによる「ニューバビロン」(1957)が考えられる。しかし、実際にはニューバビロンは都市計画として実現されることはなかった。

では、そのような「ユーザー参加型都市」を現代に実現している事例はあるだろうか。私は「バーニングマン・フェスティバル」がその実例だと思う。バーニングマンは、アメリカ・ネバダ州の砂漠に毎年1週間だけ「ブラックロック・シティ」という架空の都市を作り、そこに約5万人の人が集まるイヴェントである。

「No spectator」(傍観者になるな)がスローガンであり、貨幣経済は禁止され、贈与経済が共同体を成立させている。自己表現が貨幣の代わりとなり、人々は自分自身の創造性をその対価として支払う。絵を描く、彫刻を作る、踊る、唄う、何をやってもいい。そのような自己表現が対価となる世界である。

このような個人の創造的な行為を基盤とした都市が成立する可能性、さらには独立した国家へと発展していく可能性について妄想し、そのような国家の理想像を仮に「ニコニ国家」と名付け、未来の可能性として提示した。

結果として、議論はあまり噛み合わなかった。磯崎氏はまさしく現実の都市計画を主導する都市計画家である。都市計画の基本は治水であり、どこに川や道を引くのかのグランドデザインが起点となる。そのような基本的な都市計画の考え方と、私自身の考えをどのように接続するか、その点を私自身があまり考えていなかったことが原因である。とはいえ、磯崎新氏、浅田彰氏と直接議論させていただいたのは、私としては貴重な経験だった。

この「ニコニコ建築」については、東北大学大学院有志で制作している建築雑誌『ねもは』に関連した『ニコちく──「ニコニコ建築」の幻像学』(http://nicochiku.wordpress.com)という同人誌にインタヴューに答えるかたちで語っている。

そのような磯崎氏の展覧会が、3月2日(日)までの会期でNTT ICCで開催されている。これまでの建築設計の資料とともに、メディア・アーティストとの共同制作による新作を展示しているが、ユーザー参加やインターネットからの情報収集を元に意味のあるランダム性を導入する仕組みであり、《孵化過程》(1962)の続編のようにも思える。理念をそのままストレートに都市計画へと広げたグランドデザインに対して、いかにして実りのある偶然性を導入するかという実験を継続しているように思えて、興味深い。

YCAM10周年記念祭

2013年は、山口情報芸術センター(YCAM)の開館10周年にあたる。この10周年を記念した展覧会「アートと環境の未来・ 山口 YCAM10周年記念祭」(http://10th.ycam.jp)が開催された。私は、国際グループ展「art and collective intelligence」(http://10th.ycam.jp/term1/453/)にて、「collective intelligence・リサーチ・プロジェクト」と題する調査プロジェクトを行なった。

これは、集合知の歴史を概観し、代表的な事例をアイコンとして構成して窓ガラス上にパネル展示するものである。集合知がテーマといっても、いわゆるインターネット上の集合知だけを対象としているわけではない。ヴァネヴァー・ブッシュによる「As We May Think」(1945)を起点とし、コンピュータを知能を拡大するための道具として扱う活動を含んでいる。また、「E.A.T」のようなアーティストと科学者による集団制作も扱っている。多数の人が参加する知的活動総体に関するパースペクティヴを一望しようという「集合知年表」となっている。そのなかでも特に重要なイヴェントを取り上げ、カッティングシートによるアイコンをガラス窓に展示した。同時にiPadによるインタラクティブな仕掛けにより、そのアイコンが表す内容を見られるようにした。私のこれまでの集合知研究を年表という形で振り返ることができ、自分の思考を整理する良い機会となった。

また「LIFE BY MEDIA」(http://10th.ycam.jp/term2/966/)という生活空間をメディアを使って変えるという国際コンペティションの審査員も担当した。6名の審査員(坂本龍一、青木淳、江渡浩一郎、津村耕佑、山崎亮、兼松佳宏)で審査し、最終的に3作品を選んだ。

▷犬飼博士+ 安藤僚子《スポーツタイムマシン》

▷西尾美也《PUBROBE(パブローブ)》

▷深澤孝史《とくいの銀行 山口》

いずれも生活空間をメディアで変容させるというテーマを高いレベルで実現した作品だったが、そのなかでも特に《スポーツタイムマシン》が印象に残った。これは「映像データベースに保存されたさまざまな人々とかけっこで競走できる装置をつくる」というプロジェクトであり、しかもそのデータを保存することによって時空間を越えてさまざまな存在と一緒にかけっこできるようにしている。犬飼氏は「100年後まで残す」という前提で発想しており、その構想自体がすばらしい。犬飼氏はこれまでも日本科学未来館の常設展示物《アナグラのうた──消えた博士と残された装置》(2011)(http://www.miraikan.jp/anagura/)を発表しているが、それと比較しても《スポーツタイムマシン》の完成度は高い。大胆な発想を制約条件の多いなかで実現しており、犬飼氏の実力の高さを感じた。本作品は2013年度文化庁メディア芸術祭の優秀賞(http://j-mediaarts.jp/awards/excellence_award?locale=ja§ion_id=2)に選ばれており、2014年2月に行なわれる文化庁メディア芸術祭で展示されることになっている。

パターンランゲージ関連

2013年はパターンランゲージ関連の書籍に大きな動きがあった。

まず、井庭崇氏による『パターンランゲージ──未来を創る創造的言語』(http://www.amazon.co.jp/dp/4766419871)が出版された。中埜博、竹中平蔵、江渡浩一郎、中西泰人、羽生田栄一らとの対談や鼎談が収められている。私は、井庭氏、中西氏との鼎談に参加している。2011年に行なった鼎談なので、約2年前の私の考えであり、『パターン、Wiki、XP』を出版した2年後の考えでもある。このように自分の考えが少しずつ整理され、発展する様子を自分で辿れるのはありがたい。また、本書は井庭氏による前書きや注釈が充実している。また、中埜博氏による『ネイチャー・オブ・オーダー』の解説が載っており、簡単に全体を掴むためにも有意義である。

アレグザンダーが現在取り組んでいる『生命の現象 (ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 建築の美学と世界の本質)』(http://www.amazon.co.jp/dp/4306045935)の日本語訳第1巻が出版された。翻訳にあたった中埜博氏の努力の賜物と思う。この本に関してはいろいろな事前情報があったが、実際にざっと読んでみての感想は、思ったよりも理路整然とわかりやすく書いているということ。アレグザンダーの意見に同意するかどうかは別として、『形の合成に関するノート』から連なるデザイン(設計)に関する思想の集大成として有意義だと思う。

そして、その『形の合成に関するノート/都市はツリーではない 』(SD選書)(http://www.amazon.co.jp/dp/430605263X)や、『オレゴン大学の実験』(http://www.amazon.co.jp/dp/4306051285)は長らく絶版になっていたが、2013年に復刊した。拙著『パターン、Wiki、XP』がきっかけとなってアレグザンダー再評価のブームが起こり、それがきっかけとなって再販が進んだと聞いたことがあるが、事実だとしたらこれに勝る喜びはない。また、再販に向けて動いた鹿島出版会をはじめとする関係者の皆様に敬意を表したい。

考えてみれば、2013年はパターンランゲージを日本に紹介した磯崎新氏と議論する機会もあり、パターンランゲージについての思考を深めることができた年だった。

グッドデザイン賞

2013年より、グッドデザイン賞の審査員となった。私の担当領域は生活レベルのインタラクションデザインである。近年は審査対象が多様化し、建築においても、ユーザーを巻き込んだデザイン手法が多数試みられており、そういった分野も含まれている。つまり、意外なことに建築についても多数評価することになった。

審査員になって思ったことは、想像以上に面白いということだ。応募総数が約3000件で受賞が約1000件ということは、受賞しなかった約2000点は表に出ないわけである。審査員はその全体を見ながら審査するわけなので、自ずと結果に対する見方も変わっていった。

ニコニコ学会β

ニコニコ学会βの活動も展開している。2013年4月には「第4回ニコニコ学会β」(http://niconicogakkai.jp/nng4/)を、12月には「第5回ニコニコ学会β」(http://niconicogakkai.jp/nng5/)を開催した。8月には「ニコニコ学会βサマーキャンプ2013」(http://peatix.com/event/15759/view)と、「ニコニコ学会β夏の自由研究」(http://niconicogakkai.jp/info/nng_summer)を実施した。5月には、ニコニコ学会βはアルス・エレクトロニカ賞を受賞し(http://kai-you.net/article/453)、9月には授賞式に出席するためにアルス・エレクトロニカ・フェスティバルに行ってきた。12月には、「月刊ニコニコ学会β」を創刊し、これまでにすでに3号出版している。「月刊ニコニコ学会β 創刊準備号」(http://www.amazon.co.jp/dp/B00GJFDACU)、「月刊ニコニコ学会β 第1号」(http://www.amazon.co.jp/dp/B00HCZJVCO)、「月刊ニコニコ学会β第2号」(http://www.amazon.co.jp/dp/B00I0LKVI2)。その中でも特に第1号ではアルス・エレクトロニカ・フェスティバルの体験記を載せているので、ぜひ読んでみてほしい。

以下、自分が関係していないが、2013年の興味深い作品である。

Port B『東京ヘテロトピア』(構成・演出:高山明)

Port Bによる『東京ヘテロトピア』(http://www.festival-tokyo.jp/program/13/tokyo_heterotopia/)は、劇作家の高山明氏による都市を使った演劇である。アジア各地から東京への留学生がテーマとなっており、留学生の活動とその足跡を辿る旅となっている。舞台装置としては、2012年の『光のないII』(http://www.festival-tokyo.jp/program/12/kein_licht_2/)と同じように、地図とラジオの組み合わせである。受け取ったパンフレットに書かれている地図が示す場所に行ってラジオの周波数を合わせると、物語が聞こえてくるというものである。

私は東京のなかに、これほどアジアからの留学生の足跡が残っているとは知らなかった。たとえば、アウンサンスーチーの父親アウンサン将軍は日本の支援を受けていて、「面田紋次」という日本名を名乗っていた。クーデターを起こしたネウィン将軍は、日本名が「高杉晋」だった。ミャンマー、かつてのビルマと日本の間のつながりがこれほどまでに深いとは、私は知らなかった。

また、カンボジアにポルポト政権があって、そこで大虐殺が起こったことは知っていたが、そのようなカンボジアから難民として日本に移ってきて、東京で「アンコールワット」という店を構えている人がいるとは知らなかった。

また、私は以前文京グリーンコートに勤務していて、そのすぐ横の「アジア文化会館」の食堂「ABK食堂」で、毎日のように地元仕様のランチを食べていた。このアジア文化会館の前身として「新星学寮」があり、今もその建物が残っている。このような深い歴史があるとは知らなかった。

これまでの高山明作品と同じなのは、東京という街を異化して違う風景を見せるところだろう。まさしく「現実の中の異郷=ヘテロトピア」をテーマとしている。今回特に強調されているのは、それが歴史的に作られてきた経緯に着目している点である。アジアでは、上海が魔界都市と言われているが、規模は違うが東京にも同じような意味がある。そのような、アジアの歴史と交差する東京という歴史のなかの位置づけを深く体感することができる演劇作品だった。

また、今回は「フェスティバル/トーキョー」における最後の高山明作品でもある。これまでフェスティバル/トーキョーを支えていたディレクター相馬千秋氏は、2013年度で退任することとなった(http://www.festival-tokyo.jp/news/2013/12/ft-1218.html)。この異動に伴い、2014年度のフェスティバル/トーキョーでは高山明作品は公開されないことになった。相馬氏の退任理由は明らかにされていない。

この6年間フェスティバル/トーキョーを続け、東京の演劇シーンを面白くしてきた相馬氏の努力に敬意を表し、心から感謝したい。相馬さん、お疲れ様でした。本当にありがとうございました。

ティノ・セーガルが金獅子賞受賞

第55回ヴェネチア・ビエンナーレにて、ティノ・セーガル氏が金獅子賞を受賞した(http://www.tomosha.com/asia/0-1531)。一切の物を残さずに、パフォーマーによって状況を作り上げることで作品とする。このような空間を変容させる作品は今後さらに発展していくことだろう。

Fethno

「Fethno」(http://fethno.jp)は、民族音楽学者 小泉文夫氏の没後30年に際し、彼が現代の音楽界に与えた影響を「再発見」するためのライブ・イヴェントである。アフガニスタン、アイリッシュ、北インド、アイヌなどのさまざまな民族の音楽をその道の第一人者が演奏する。また同時に小泉文夫が辿ってきた足跡を関係者のインタヴューによって振り返る。全ての演奏がすばらしかったが、特にアイリッシュの音楽は胸に響いた。このプロジェクトで特筆すべき点は、全て東京藝大の現役の学部生によって進められた点だ。小泉文夫が撒いた種が、きちんと受け継がれている点がすばらしい。

●A2

私の活動としては、まず2014年4月26日(土)~27日(日)の「ニコニコ超会議3」(http://www.chokaigi.jp)における「第6回ニコニコ学会β」にむけて準備を進めている。私としては、第5回ニコニコ学会βでシンポジウム形式での開催については十分模索できたと考えている。そのため、第6回では、よりユーザーの関与を強める形でシンポジウムやワークショップを構成したいと考えている。

また、パターンランゲージに関わる学会「AsianPLoP2014」(http://patterns- wg.fuka.info.waseda.ac.jp/asianplop/)では、プログラム委員を担当している。このようなパターンランゲージに関する活動を続けることで、少しずつ自分のなかでの知見が深まっていく。大変ありがたい。

ほか、「札幌国際芸術祭2014」(http://www.sapporo-internationalartfestival.jp)は、YCAM10周年記念事業に続き、坂本龍一氏がゲストディレクターをつとめている。文化都市札幌でどのような芸術祭が展開するのか、期待している。「道後オンセナート2014」(http://www.dogoonsenart.com)は、地域振興型の芸術祭として、旅館を巻き込む形で展開しており、興味深い。

●A3

喜ばしいことと考えている。特にデジタル技術の発達という点で、6年後に向けて発展させるための目標が誕生したと考えられる。

えと・こういちろう

1971年生。ニコニコ学会β実行委員長/独立行政法人産業技術総合研究所主任研究員/メディアアーティスト。東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了。博士(情報理工学)。ニコニコ学会βは、グッドデザイン賞、アルス・エレクトロニカ賞を受賞。著書=『パターン、Wiki、XP』『ニコニコ学会βを研究してみた』『進化するアカデミア』など。

太下義之(文化政策/三菱UFJリサーチ&コンサルティング 芸術・文化政策センター 主席研究員)

●A1

2013年で印象に残ったものに関しては、「文学」「演劇」「映画」「漫画」「美術」「音楽」「その他」の七つの分野に分けて回答したい。

[1]文学