新国立競技場──ザハ・ハディド案をめぐる諸問題

ザハ案の受け止め方とリアクション

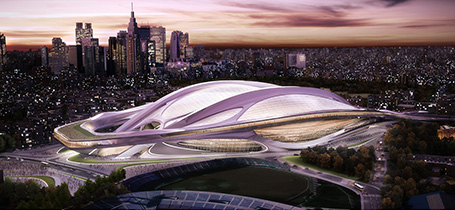

日埜直彦──簡単にこの新国立競技場に関する経緯を整理しますとだいたいこういうことかと思います。まず昨年新国立競技場の建て替えが決まってコンペが行なわれ、11月にご存知の通りザハ・ハディドの案が1等に選出されました。その案に対して槇文彦さんたち建築家が異論を提起されています。2020年に東京オリンピックが開催されることが決定しましたから、この競技場だけでなく東京全体にオリンピックに付随するプロジェクトが出てくるだろうと予想されます。そして新国立競技場については建設予算が予定を大幅に超過するので縮小にむけて計画の変更をするという報道が最近なされている情勢です。今まさに現在進行形の話でまた状況は変化していくでしょうが、そこをおして考えてみたいことがありましてこの鼎談を企画しました。

ザハの案が良いか悪いかは、敢えて脇に置きたいと思います。というのも、われわれはそうした話で喧々愕愕としながら結果として視野狭窄に陥っているのかもしれず、もう少し引いたところからこの問題を考えてみなくてはいけないのではないかと思うからです。結局のところ、有限のリソースとしての公共空間、あるいは都市空間を、誰が構想し、誰がそれに合意するのか、そういう基本的な問題についてわれわれはかなり杜撰なやりかたしか持ち合わせていないという現実が、この経緯にあぶり出されていると思うわけです。その点について率直に言いますと、こんなにひどいとは思わなかった。そういう驚きが僕にはあります。

その上で、まずは2点気になっています。一つめはドメスティックな話ではありますが、日本で建築、とりわけナショナルな位置付けの建築が建てられるときの、建築家の存在のあり方についてです。「コンペ問題」という言い方があるのですが、いわば歴史を画すべき建築物における建築家の位置が非常に不明瞭な状況が歴史上ずっと続いているという事実があります。これは建築家という立場が守られていないことへの不満ではなくて、むしろ建築家が責任を負わない構造に問題があるという意味です。それから二つめはより一般的な問題ですが、都市計画、建築家、景観、公園などに共有されているフレームワークが不在であり、公共空間についての社会的合意形成がまるで機能していないということ、この2点が国立競技場の問題の中であからさまになっているんじゃないか。

それはともかく、まずはクラウスさんに率直な印象をお聞きしたい。一方でオランダから見てどうかということ、他方で国立競技場のごく近所にお住まいがあるという立場から、感じておられることをお聞きして、その後でさきほどの二つの問題に入っていければと思います。

フィリックス・クラウス──このコンペについての個人的な関係についてまず話しますと、1年半くらい前に、コンペの申し込みがあったということを知りました。以前、私はバルセロナのサッカースタジアム「カンプナウ」のコンペに参加したこともありましたので、その時は「なんでコンペの情報を教えてくれなかったんだ」と腹を立てていました。コンペに参加できたかもしれないと思ったのです。その次の印象は、コンペの情報がすごく得にくくて、どのようなコンペなのかよくわからなかったことです。そして11月になってザハのプロジェクトの全容を見たときに、多くの方々と同じようにびっくりしたというところです。

コンペの結果を見たとき、ヨーロッパに住んでいる人間としては、この案のような巨大でスケールアウトした建物が街の中心にできてくることに対して市民がどのように反応しているのか、ということが気になりました。例えばシュトゥットガルトの駅の計画が公表されたときには市民の反対で市議会が解散になったほど大スキャンダルになりました。私はザハの国立競技場案も、民衆の話題というか、運動の源になるに違いないと思っていたのですが、そのような動きはまったくなく、オリンピックが東京に来ると決まった時点でやっと槇さんの発言が登場しました。

私は東京に2週間前に来ました。最初の日曜日には国立競技場で読売新聞主催の市民の体力検査(10月27日「オトナのスポーツテスト2013」)をやっていましたので、競技場の中に簡単に入ることができました。現状の国立競技場を見て最初に思ったのは、今日のスタジアムが満たさなければならない要件を考えると、この国立競技場では新しいオリンピックはできないことは、機能的にも、そして構造的にも明らかだということです。また、国立競技場の中に秩父宮記念スポーツ博物館があり、そこにザハの模型とCGが展示されていました。それを見た最初の印象は、サイズの問題などではなくて、純粋に建築文化的な視点から見たときに、デザイン的にはけっして悪いものではないと思いました。

日埜──市民のリアクションと言われましたが、つまりザハの案はどのように人々に受け止められたのかということですね。こういうものが突然できるというのは生活空間において脅威であるにちがいありません。しかしその脅威に対する態度がおそらくヨーロッパと違うんでしょう。建築関係者はともかくとして、おそらく一般の人はあの国立競技場のCGパースを一種のエンターテインメントみたいなもの、おもしろいものができるんだな、というような視点から見ていたのではないかと想像します。つまり自分たちが実際に生活しているその場に出来る建造物というよりも、一種のスペクタクルとして見ていた。そのあたりに違いの根っこがあって、その感性の違いはよく考えてみるべきひとつの問題かもしれない。

吉良森子──実は、私たちは日本では国立競技場のすぐ近くの家に滞在しているのです。そこで、帰国後、近所の酒屋さん、飲み屋さんで隣になった人たちや床屋さんなどに新しい競技場をどう思うか、片っ端から話を聞いてみたのです。近所の方たちのリアクションも、ヨーロッパのそれとはやはり違っていました。「そんなことは市民が言うべきことなんだろうか」という感じです。「もうここまで決まっているのに文句を言っていいんですか」と。これは大学の先生の言葉だったのですが、非常に印象に残っています。

クラウス──日本の市民のリアクションから二つのことが読み取れると思います。建築家である私たちはスタジアムができることを文化的な問題としてとらえますが、この国立競技場ができることは基本的にはオリンピックなどスポーツイベントに関係した政治的な問題であるということです。私たちとは違う視点で物事は動いていて、政治的なこととして起こっているのです。もうひとつは日本においては公共の都市空間に対するコモンセンスというか、人々が共有する価値観、スタンダードがない、ということだと思います。

日埜──「お上」の問題──「お上」というのは江戸時代の封建的なニュアンスをふくんだ言葉ですけれど──があります。とりわけオリンピックというイベントの性質が「お上」という意識を引き出すのだと思うけれど、そういう政治的な視角、政治的な文脈が率直な意見表明のハードルになっているということですね。

吉良──日本では国のやっていることに反対することは国の裏切り者です。スノーデンと同格の売国奴と思われてしまうのではないかということです。オリンピックが決まるまで反対が出なかったのはそういうことだと思います。

クラウス──その結果、今反対しようとしていること自体が遅すぎる、という状況をつくってしまっています。ザハ・ハディドが選ばれるまでのプロセスを冷静にとらえると、非常に論理的でけっして間違ったプロセスとは言えません。現在ある国立競技場の場所に新しい競技場をつくろうとする決断はおかしなことではないし、選ばれた建築家たちも、この建築家たちが選ばれるべきであったかどうかは別として、けっして質の低い建築家たちが選ばれていたとも言えない。そして審査員を見たとき、こんな審査員ではいけないという審査員が選ばれているわけでもない。だから遠くから見たとき、そのプロセス自体が誤ったものとは言えない。

- 左より日埜直彦氏、フィリップ・クラウス氏、吉良森子氏

コンペティションをめぐる建築家のスタンス

日埜──その正統性の問題は、冒頭に申し上げた二つめの問題に繋がっていると思うんですけれど、「お上」の話は一つめの問題に繋がる話で、そこにまず繋げましょう。つまり日本の近代建築史で「コンペ問題」と呼ばれる問題です。わかりやすい例で言えば、日本の国会議事堂です。この日本の議会政治のモニュメントの設計者の名前は通常明記されません。というのも、コンペが行なわれて1等案が選ばれたけれど、しかしその建築家は設計しなかったからです。ただその案を「参考にする」というお題目で政府の内部の組織において国会議事堂の設計は行われました。1等案と実現したものを比べると、構成はある程度似ているけど、様式的にはまるで違うものです。それから戦後の国立国会図書館のコンペでも似たようなことが起こりました。コンペはやるけどその当選案の著作権はコンペで勝った建築家に属さず、また設計もその建築家にやらせるわけではないということがあらかじめコンペの要項でうたわれ、これに対して当時の建築家が応募拒否の運動を起こしてもめました。最終的には実際の設計プロセスの中でコンペ勝者の扱いについて「善処する」というよくわからないかたちで灰色の妥協がはかられ、勝者となった前川国男が設計にある程度参画したという経緯になります。

クラウス──今回のコンペで、ザハの建築家としての立場はどうなっているんですか。

日埜──まさに同じことが起こっているわけです。コンペの応募要項の中に、まずこれはデザイン・コンペで、設計コンペではないとあります。したがって勝者はデザイン監修を担う。意見を述べることはできる。それから助言をすることもでき、それから提案をすることもできる。けれど設計するのは別の人だと、やはりうたわれていました。

クラウス──このようなコンペが認められるという環境にあることを、日本の建築家、審査委員が認めること、つまり建築家である安藤忠雄さんや内藤廣さんが認めているということ、そのようなコンペの審査委員になること自体の問題が非常に大きいのではないでしょうか。

日埜──それはそうです。だけど同時にこうしたおかしなコンペのなりたちは、このコンペに限った問題ではないということです。昔からずっとそういう問題が引きずられてきている。要項がそもそもおかしいとか、いろいろ言われていますが、根本的にはこうした建築家の位置付け、責任の委任の仕方にそれは行き着く話と思います。

クラウス──建築家は、プロジェクトを遂行していくうえで、なんらかの力が与えられていなければお施主さん、コミッショナーをコントロールできないということは建築家なら誰でも知っています。建築家としての地位が守られていない設計競技の審査員をするということは、建築家がこのようなお飾りの存在になってしまうことを後押しすると言うことです。

日埜──その結果としてこういうことが起きているわけです。まずこの[図1]がコンペに応募されたザハの当初案です。線路を越えて北側に動線が出ています。そして図2が1等が決まったときに公表された案で、前の案から変わって南側に動線が出ています。線路の上ってのはどのみち無理な話だったからでしょう。不思議なのは、ザハは受賞セレモニーでこのプレゼンテーション[図2]をしているわけですが、これに対して施主である日本スポーツ振興センターの公式ホームページに出ている案[図3]は北側に動線が出ている。二転三転と言った感じですが、いま国立競技場の博物館で展示されている最近の模型を見るとついにその動線はまったくなくなっています★1。おそらく最新のデザインはこうなっているということでしょう★2。こうしてみると、そもそもデザイン監修とはいったい何なのか?と言わざるをえない。要項のデザイン監修という文言のあやふやさが結局ここに反映しているわけです。いったい建築家はなにを提案しているのか? そしてまた社会はなにを見て態度表明すればいいのか? 正体が見えないから同意も批判もしようがないことになっているわけです。

- 図1=コンペ応募案

- 図2=プレゼンテーション時の案

- 図3=ウェブサイト(日本スポーツ振興センター)掲載案

クラウス──現在のプロセス、状況をみて、ある種傷みを伴う結論を述べなくてはなりません。つまり1964年のオリンピックのときは丹下健三が一貫性、時代性のある名建築をつくり、世界中の人がそれを認識したのです。そしてそれ以上に、一貫性、時代性のあるデザインをつくる文化的・社会的次元に日本にあるということを世界に示した。1964年のオリンピックによって経済だけでなく、文化的にも日本は世界の舞台に堂々と躍り出たのです。しかし、今回の設計競技の結果は、今日、2013年において、日本はそういう状況にはないということを示している。この設計競技のプロセス、そして建築のイメージ自体が現在の日本の社会的状況を痛々しく示していると思います。

日埜──同意せざるを得ません。

しかし同時にオリンピック自体がアイコンを求めているということもあるでしょう。これはグローバリズムの問題にそのままつながっていく問題でもあります。そういう構図と日本における建築家の問題がぐるっと回って妙なかたちで繋がっているとも言えます。

吉良──フェリックスが意味しているのはデザインにアイコン性を求めるということよりも、曖昧なプロセスの問題ではないでしょうか。64年のスタジアムは丹下健三ですが、要項を見る限り、2020のスタジアムは、出来上がった時にザハ・ハディドといえるのか。もちろん、それもオリンピックというイベントの運命ですが。派手なアイコンでなんとしてでもオリンピックを招致する。同時に曖昧なプロセスにしておくことで、落としどころはオープンにしておく。4000億円のデザインでオリンピックを取りにいき、正式には1300億といっておいて、招致が決まったら、雰囲気を見ながら予算を変えたり、デザインを変えたりする。誰が誰をだましているのかよくわからない話です。

クラウス──例えばフランスであれば、このような政治的なコンペの場合、デザインを最終的に選ぶのは大統領です。大統領がデザイン、建築家を選ぶことによって明確な関係性が生まれる。大統領がやるといったプロジェクトで、建築家を建築家ではなくアドバイサーの地位に矮小化したり、予算を減らしたりなんてできないですから。安倍さんがこれにコミットするなり、コミットするような政治的文化があれば違っていたかもしれない。安倍さんが選ぶということであれば、果たして、ザハが選ばれていたかどうかわからないし、こういう曖昧なプロセスにはならないのではないか。相互のコミットメントが生じる状況は可能性としてある。

日埜──代々木体育館は田中角栄という政治家と丹下健三という建築家のコンビであの時代の日本を歴史に刻んだと言ってもいいと思います。ではこの案はいったい何を歴史に刻んでいるのか。あるいはそもそも刻むという意識があるのかどうか。ザハはここで何を刻んでいるのか、あるいは審査員にも同じことは言える。安藤忠雄さんや鈴木博之さん、内藤廣さんたちはこれを選ぶことでいったい何を刻んだのか。曖昧であることは、責任のあり方に行き着きます。おそらく100年後にこの建物を見たらこれがどういう社会を背景としているか、ありありと見えるにちがいありません。

オリンピックと都市計画──公共性と合意形成のプロセス

クラウス──20年ほど前にアムステルダムもオリンピックの候補地になろうとしたことがありました。アムステルダム市もコミットして書類をローザンヌのオリンピック協会までもって行くところまでいったのですが、これは決して民主主義的なプロセスとは言い難いのですが、世界中のオリンピック委員にドラッグや注射針が送りつけられたり、というような、市民の、テロリズムに近い反対があってオリンピックは来なかった。オリンピック村はすでに計画されていて、大きなスタジアムの建設は中止になりましたが、住宅地がつくられたのは良かったと思います。アムステルダムでは1928年にアムステルダムの南地区でオリンピックが開かれています。その時は、ベルラーヘがデザインした20世紀初めの都市計画の一部として、オリンピックが来ることによって、スタジアムができただけでなく、美しい住宅地ができた。日本でも1964年にオリンピックが来て首都高速ができたように、ある時期オリンピックが来ることによって充実した都市インフラが整うということはあるでしょう。しかしそれを二度やる必然性というのははたしてあるかどうかというのは疑問です。ただそれを今言ってもしようがない。

日埜──スタジアムだけでなく他のオリンピック関連施設の計画も水面下で進行中でしょうし、それが具体化する過程でまたこの問題は出てくるでしょう。つまり、どうやって、誰が、どういう根拠をもって、あるいはどういう正統性をもって設計するのか。そしてそのなかでもスタジアムはとりわけスケジュールがタイトですから、注意して見守る必要があるということですね。つくるのであればいいものができるべきだということについては槇さんの提案もまたそういう趣旨であるわけですが、予算が超過しているから縮小しようという流れの中で、どこまでそういう原則に立ち返ることが出来るでしょうか。むしろ規模が縮小して、あなたがたの批判の方向に修正されたんだから良かったじゃないか、とならないか。

クラウス──パリとロンドンがオリンピックを争っているときもそうだったのですが、当然オリンピックの候補になるためにはすべての施設について計画が立てられていなくてはいけないわけで、それぞれが公共のコンペであるべきだと思うんですけれど、日本の場合は公共ではないんですか。

- 日埜氏

日埜──どうもディヴェロッパーがやっているみたいです。ディヴェロッパーが住宅ディヴェロップメントとしてつくるものを、リンピック会期中はオリンピック・ヴィレッジとして使うというようなことのようです。

クラウス──再び都市空間の公共性とは何かという問題に立ち返ることになると思うんですけれど、高度に資本主義的な都市において公共施設がディヴェロッパーたちによってつくられ、あるいは、ディベロッパーに押しつけられる。そういう手法自体が正当化されている時代だということですね。

日埜──少し大きな視野で見てみると、東京はこの100年位かけて西に向けてどんどん開発を進めてきたわけです。それで東半分が置き去りになった。東京都政としては全体として東半分に軸足をもういっぺん向けたいという大きな流れがあります。そんな文脈もあってオリンピックは湾岸で本来はやりたかった。けれどもその提案はどうもIOCからの受けが悪く、メインスタジアムについては東京のど真ん中で現国立競技場を建て替えることにしたようです。

クラウス──この場所にスタジアムを計画するのがいいのかどうかということはわが家でも何度もディスカッションになりました。外苑がずっとあのままでいいのかということもあって、50年間くらいかかってすでにできあがっているエリアに対して新しいレイヤーを加えて、インパクトを与えていくことは非常に重要なことだと思うのです。その結果、新しい何かが起こって展開していく。湾岸の行きにくい場所にこのようなスタジアムをつくってしまえばさらなる迷惑施設になるのは目に見えていて、外苑につくること自体が間違っているとは思えないという話をしていたんです。しかし既存の場所や既存の建物に対して何か新しいことをやる場合にはやはり注意深く、批評的に、どこまで変えること、加えることが可能なのか冷静にチェックしないと、エリア全体として再生するはずだったのが、スケールが大きすぎて、エリア全体が壊れてしまうことになる。ここまではできてもこれ以上はできない、という既存の都市のフレームワークがあるのです。そういう意味で、果たして外苑全体として、巨大な新国立競技場を計画していいのか、というのは問題だと思います。

日埜──そこが最初に言った二つめの問題と関わってくると思います。どこにつくることがよいか、といったような公共空間に関する問題について、社会的合意形成のフレームワークが日本には根本的に欠落しているのではないか、と思わざるをえない。

ザハの競技場案について、槇さんをはじめとした異論があり、また予算がどうこうという話があり、しかしそれは全部建築の問題として語られています。それに対して都市計画の人はどう思っているのだろうか。神宮外苑は都市公園ですから公園の専門家はいったいどう考えているのだろうか。社会学者、あるいは歴史学者、それからここは神社と関係のある場所なので宗教の関係者、そういった人たちはいったいどう考えているのだろうか、そういう意見が顔を突き合わせる場がない。もちろん東京で生活している市民の意見だっていろいろあるはずです。そうしてそれぞれの声が出てくれば当然議論になる。建築の視野というか論理の内側からだけで考えるとどこかで青天井のような話になって、結果的にスケールアウトした話になる。それぞれの領域からさまざまな観点が出た上でその交わりの中で合意形成するということが欠けている。オリンピックのスタジアムとして良い悪いのシングル・イシューだけで考えて良いわけがないと思います。それが実際に出来たときに露わになる社会的な影響の多面的な検証はどこにあるのか。

クラウス──それは根本的には「都市をどう理解するか」という問題です。長い間東京とアムステルダムの間を行ったり来たりして実感しているのですが、東京の人が東京について非常に興味をもっていることは明らかです。「東京フリーク」とも言えるような、この街をよく知っていてよく歩いている人がいるにもかかわらず、すべての人たちの視線は東京を現象として捉えている。自分たちが物理的につくっていく、係わっていくものとして捉えていないところが不思議です。その意識の欠如は一般的な人々だけに限らず、自治体に勤めている役人、そして政治家にまで及んでいるところに問題があります。政治家や自治体の役人の役目というのは基本的にはそこに住んでいる市民にとってよい街をつくっていくことであるべきです。街をよくすると言うとコカコーラ的に聞こえますが、何かをよくするためには「よい」ということを客観的に見て定義し、政治的プロセスの中でそれをつくり上げていかなくてはならない。

日埜──例えば都市計画の人は、東京は緑地率が低い、公共空間が非常に乏しいということを定量的な問題として知っている。これが建つことでまたひとつ公園がつぶれる。それはおかしいだろうと皆思っているはずです。だけどそのことについてどういうふうに、どこに提起すべきかということが欠けている。逆に政治家だってそうした懸念に対して責任をもって語る場所を持っていない。上と下と言うのも変ですが、政治とアカデミズムの意思疎通が不在で、それをリンクするステージがない。こういう問題が現在露呈していると思います。

吉良──空間をよくすることが選挙の票を集めるプラットホームになっていないということですね。

- クラウス氏

クラウス──オランダでは住宅や公園、公共施設をつくることに対して、市民からの要求を政治家や自治体が受け入れるプロセスも、あるいは自治体がつくりたいというものに対して市民が反対することも、それが普通の政治的な問題として、民主主義的な問題として議論されます。東京の場合は、政治が、例えば猪瀬都知事が「オリンピックでこんなすごいものをつくるぞ」ということはあっても、「これをすることでこんないい街をつくります」ということがない。つまり「良い街をつくる」ということが政治的なアジェンダになっていない。パリにローラン・ギャロスというテニスの四大大会が行なわれるテニス場がありますけれど、世界中からたくさんの人たちが来るので、会場をもう少し拡張したいという話が10年来ずっとあります。場所はパリの市街地の外れで、環状高速の間にあって非常に行きにくい。だから大きな国際大会を開きにくい状況にあるんですが、自治体がそれをやろうとしているけれど、市民をどうしても納得させることができない。文化的にもフランスでは何かに反対することはきわめて普通のことです。あるいは「お上」と違う意見をもつこともそんなに問題があることではないし、非常に日常的であるという文化の違いもあるかもしれません。

日埜──議論をメディアがサポートするということもまた起こってこない。結局それは全体としてソーシャルな問題です。つまり各種の専門家の声であれ、政治の声であれ、市民の声であれ、それが突き合わされることなく、それぞれがそこにとどまってしまい、模様眺め状態に陥る。

クラウス──東京の都市の公共空間ということを考えるとき、それが重要なことだとわかっていても、それ以外の政治的経済的な利害と比べたとき、最終的に非常に矮小なものになってしまうと言わざるをえない状況があります。それは公共空間の価値が共有して認識されていないからです。だから東京にとってひとつやるべきこととして、東京のクオリティとは何なのかということをそれぞれの地域について、データのような抽象的なものでなく、イメージとして、どのような価値があるのかということをアセスメントをつくってシェアすることができたら有意義なのではないか。ディヴェロッパーに美しい、よい街をつくってくれと期待すること自体が誤っているんです。よい街をつくれと要求する立場にあるのは人々であるべきです。同じような力によって新しい国立競技場も正しいバランスのとれたものとする力になりえます。そしてアジアにおいて最も豊かで力のある東京がザハ・ハディドを欲するのであればザハ・ハディドにつくらせる。それはそれだけのお金を払うべきだし、それは徹底してつくる。そこまでするのなら、納得できます。都市計画に対するチェックとバランスの仕組みが機能すれば、適切な大きさのものをつくることも強制できるし、あるいはここにザハでなければいけないと強制することもできる。その仕組みがあれば両方とも成立するはずです。

プロセスを止めることができないのなら、やはり美しいものをつくったほうがいい。そして、新国立競技場のプロセスにどのような問題があるかということを提示するだけでなく、どのようにしていけばよいのか、をつくり上げるきっかけとなる運動が生まれることが一番望ましい。ザハのデザインはアイコンであることは間違いがないので、美しいアイコンになるようにするしかない。ギリシアのカラトラバのようにならないように。

日埜──そもそも、オリンピックは都市にとって破壊を伴う創造というか、そういう機会でもあると思います。都市の周辺を再開発してオリンピック村をつくるのであれ、ど真ん中につくるのであれ、どのみち都市に対する強烈なインパクトがある。善かれ悪しかれ常時はなかなか出来ないことをやるチャンスで、64年のオリンピックはその機会を生かした。都市を改造するということの端緒になったわけです。今回も好むと好まざるとにかかわらず、スタジアムだけでなくオリンピックゲーム全体として、東京にある種の打撃、ショックを与えるでしょう。そういうインパクトと常時のものとしての都市に対する感覚、都市空間、公共空間に対するセンス、生活感覚がどうやって絡み合うバランスさせることができるか。

クラウス──いま、オリンピックは19世紀末的な、リアリティのあまりない不思議なイベントになってしまっています。サステナビリティという視点から見ると疑い深いイベントです。

東京にとってオリンピックゲームに何の意味があるのだろうか。逆に言うとどのような意味になる可能性があるのでしょうね。

霞ヶ丘アパートの前に明治公園があって、朝そこでいつも新聞を読んでいます。緑のストラクチャーに対する提案というのがあってしかるべきでは。

日埜──驚くべきことにこういう荒っぽいことが構想されているこの場所は本来風致地区で、それも日本で最初の風致地区らしい。だけどザハ案が選ばれた後のこの6月に、もはやこれは風致地区の制限とは思えないところまで制限が緩和されている。要するにこの案を建てるために都市計画を合わせたわけです。

クラウス──政治的にオリンピックをやってここにスタジアムを置くのであれば、そういう決断はセットとして付いて来ます。

日埜──仮にそういうものだとしても、そこに議論がないことは看過出来ない問題です。都市計画の最終決定機関である都市計画審議会の議事録に反対意見がなにひとつないことには驚きました。

- 吉良氏

吉良──こういうことが起こった場合、その代わりにどこに緑が返ってくるのかという、そういう議論がなされるべきだと思います。市民の緑を政治的な決断によって奪う──つまり市民の緑を奪う権利は政治にはないはずですが、奪うのであればどこかに返すということが少なくとも担保されていなければならない。

日埜──なるほど。ここは大切なところですね。つまり西欧的な感覚では緑地は市民が獲得したものであり、だから奪われるのは不当だということ。そういう権利意識は日本にはないでしょう。

クラウス──公共空間に対して、人々は権利があるという意識がないことが、スタートポイントとしてあるというわけですね。

日埜──これを機会にどういうオブジェクションがあり得るのか、具体的な論点となるのかということに注意したい。一般論として公共的なセンスがないと言ってもしようがなくて、そこに現れてくるのが我々の現状の公共性だと考えないと。

クラウス──空間を管理している、都市計画をつくっている人たちが空間の質に対して何からの認識をすることができるのか。風致地区になったのは自然だけではなく、歴史的、宗教的背景があったからですよね。今回の都市計画の変更は風致地区としての価値を壊すという逆の動きです。オランダならば裁判が起こる。風致地区なのに行政がこのような都市計画の変更を行ったことに対して、それは違法であると運動を起こすことはできたんですよね?

日埜──都市計画審議会の議事録に見える議論の不在に対してしっかりしたオブジェクションを組み立てればいい。槇さん達の要望書にある論点は建築家の視点からのものでしょうが、ほかの立場の人にはまた別の論点があるはずです。それを法廷に持ち込むのでもいいし、公聴会のようなものでもいいし、あるいは議会でやるのでもいい。ともかく何らかのかたちで具体的にならないと、なにが問題なのか、われわれが相互に確かめることが出来ない。

吉良──風致地区を変えた時点で「それは違うんじゃないの」という人が出てこないと......。

クラウス──緑が減って、公園も減るので、住民が反対するにはそんなに難しくないケースです。さらに競技場が大きくなって人がたくさん通るので生活の邪魔になるし。それにイチョウ並木は絵画館への軸なのに、新国立競技場が登場して、この軸が壊されるということも論点としては可能でしょう。

日埜──他方で、本来そういうことを検証するためには少なくとも平面図と立面図がないと話が始まらないわけです。しかしそういう基本的な情報すら公開されていない。ザハの事務所にはもちろんあるだろうし、今基本設計をやっているところにもあるはずです。それは公共のお金でつくったものだから、その所有権はいったい誰にあるのかと言えるはずだけれど、現実に未だにクローズドになっている。先日の槇さんの文部科学大臣への要望書には3つポイントがあり、そのうち2つは前から出ていた話ですが、もうひとつ付け加わったのはプロセスの透明化をちゃんとしてくれ、われわれに説明責任を果たしてくれということでした。ごく基本的なところでそれが成立していないのが現状です。

クラウス──オリンピックゲームの書類や図面がすべて公になっていないこと自体がおかしい。

日埜──なにをベースに議論すべきか整理されれば、おのずと問題点も各々に明確になるでしょう。そうなればもっとたくさんの立場の人が意見を言える条件が整う。そうしてこんな意見もあるのかと発見するプロセスが社会的合意形成の前提でしょう。そこから互いの論点を積み上げていくのが有意義な議論であるはずです。

吉良──この建物に対して近隣説明があったんですが、そこに参加した方のお話だと近隣の人たちの反応は槇さんの論点とそれほど変わらず、緑がなくなったり、大きくすぎる、ということだったようです。

クラウス──いい建物ができないと東京にとって残念だ。このスタジアムはここに100年くらい立っているのだろうから、100年後にどういう存在になっているのか。つくるのであればお金をかけた建物にしたほうがいいと思う。

日埜──オリンピックを迎えるためにこれをつくった、でも予算がないから中途半端なところで手を打ったというような水準で右往左往して、結局は何が欲しかったんだかわからなくなるのが一番まずいですよね。しかしこのままではどうもそうなりそうな感じがします。

吉良──徹底して大きなものをつくって、「あれが日本の最後の力だったよね」みたいな(笑)。

日埜──成長する東京に丹下があり、衰退する東京にザハがある、そういうことじゃ困るわけですが(笑)、仮にダメなものができたらそれはそれで東京の現在の写し絵としてです。だから他人事ではなくて、誰かが愚かだという話でもなくて、あきらかにこれはわれわれ自身の問題だと思うのです。

★1──下記の模型写真を参照。

URL=http://plaza.rakuten.co.jp/kansonaikikata/diary/201310220000/

★2──11月26日の報道によれば、日本スポーツ振興センターの有識者会議にてこの動線を外すことにより規模を縮小した案が了承された。

[2013年11月8日、「LIXIL:GINZA」にて]

ひの・なおひこ

1971年生まれ。建築家。日埜建築設計事務所主宰。芝浦工業大学非常勤講師、早稲田大学非常勤講師。作品=《ギャラリー小柳ビューイングルーム》《セントラルビル》《横浜トリエンナーレ会場構成(BankART Studio NYK)》ほか。「Struggling Cities」展企画監修。

Felix Claus

1956年生まれ。建築家/都市計画家。クラウス・エン・カーン共同主宰。作品=《アイブルグ 人工島ニュータウン計画》《ハーグ国立法医学研究所》《ブレダのタウンホール》《トゥエンテ工科大学カルスラーン学生寮の改築》《モザンビークのオランダ大使館》《ヴィトリアの住宅》《ローマ国立現代美術館》ほか。

きら・もりこ

1965年生まれ。建築家。アムステルダム建築アカデミー講師、神戸芸術工科大学環境建築学科客員教授。作品=《キャトル柿の木坂(東京)》《アイブルグの集合住宅(アムステルダム)》ほか。著書=『吉良森子|これまで と これから──建築をさがして』ほか。