〈建築理論研究 01〉──レム・コールハース『錯乱のニューヨーク』

- 左から、南泰裕氏、丸山洋志裕氏、市川紘司氏、天内大樹氏

いま「建築理論研究」とはなにか

編集──すでに言い古された言い方になりますが、1990年代半ば以降、とくに21世紀に入ってからは建築理論がかなり後退している。あるいは、建築理論を受容する理由が蒸発しかけている。そうした状況をどう受け止めればいいか、建築に関わるわれわれにとって建築の理論とはなにかを、もう一度でも二度でも考えてみたいと、南泰裕さん、天内大樹さんと議論してきました。そこで今回から「建築理論研究」のシリーズ(隔月掲載)を始めるにいたったわけですが、南さんにはこの研究会の主意文「建築にとって理論とは何か」を執筆いただいています。 今日は第1回目としてレム・コールハースの『錯乱のニューヨーク』を採り上げるにあたり、ゲストとして丸山洋志さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。まずは、南さんにこの研究会全体のフレームについて、また、第1回目のテーマとして『錯乱のニューヨーク』を選ばれた理由について、それぞれお聞かせいただけますでしょうか。

南泰裕──2008年、当時私が編集委員の幹事を務めていた『建築雑誌』(3月号、日本建築学会)で「レム・コールハース以降の建築理論」という特集を組みました。そのなかに「1978年以降の建築理論ブックリスト」という記事があります。なぜ1978年以降なのかというと、コールハースの『Delirious New York』が出版された年だからです。建築理論について考えると、78年以降はじつはこれといったものが目に入ってこない。まだ歴史化されていない新しい時代だとみることもできるとは思います。また、いわゆるル・コルビュジエ、アルド・ロッシ、ミース・ファン・デル・ローエなど、近代建築の作家たちの理論や作品が豊穣な時代を迎えていたころに比べると、ポストモダン以降は、大きな物語や主題の喪失といった状況下にあるのだとたびたび表現されます。それに連動するように理論の不在、理論の不毛が盛んに語られるようになった。それが長く続いている。その一方で、当時『Delirious New York』がひとつのマニフェストのように働いたことでレム・コールハースは頭角を現わし、モードを独り占めするようなかたちで世界規模で建築をつくるようになっていく。理論が死に瀕すると同時に、グローバリゼーションの流れのなかにあって、レム・コールハースは理論を転倒させるようなかたちで実際の建築をつくり続けていく。そして『Delirious New York』は長らく絶版になっていたために実際には読まれないままに語られるということが起きました。

この「建築理論研究」を開始するにあたって「建築にとって理論とは何か」というタイトルで宣言文を書かせていただきました。後から気がついたのですが、このような問い方は、吉本隆明の著書である『言語にとって美とはなにか』(角川ソフィア文庫、2001[初版=勁草書房、1965])という思考の形に、はからずも近接していました。この、「言語にとって美とはなにか」というタイトルの構成を転倒させると、吉本の問いの立て方は、「建築にとって理論とは何か」という問いに近似される部分がある。つまり、こういうことです。

まず、この問いを「美にとって言語とはなにか」と転倒的に読み替えてみるとします。このときに「言語」≒「理論」、「美」≒「建築」であると捉えるならば、「美にとって言語とは何か」という問いは、「建築にとって理論とはなにか」と擬似的に翻訳することができる。もちろん、こうした近似にはいろいろなレベルでの留保が必要ではあります。けれども、このような問い方が、何かしらの思考を喚起させるように思えるのは、このように問うてみることで、「建築理論」とわわれわれが何気なく語っている一般了解への違和感が、ようやく少しだけ、あぶり出されてくるような気がするからです。

建築理論をめぐって、これ以上大上段に振りかざすことはアナクロニズムと紙一重であると承知しつつ、一方で理論が不在であるとか、建築についての言語が実行力を失ってしまっているというような語られ方は30年以上続いていて、それじたいがステレオタイプのジャーゴンと化している。ですから実際に建築理論とはなにかをつきつめていった際に、この問いにうまく答えられる人は、なかなかいないのではないかと思っているのです。したがって、そういったことの再考、原理的な問いへの反復的な応答をしながらこの場で議論を続けていきたいと考えています。

だから、この場における〈建築理論研究〉は、これまでの建築理論の履歴を通史的になぞり、それらを確認して終わるのではなくて、むしろあらゆる建築理論を「現在の諸問題」として捉え直したうえで、建築を思考することの意味を問い続ける契機としたい、と考えています。つまり、すべての建築理論は、「思考することの可能性」を掘り起こすための媒体としてある。だから私たちは、それらの理論の数々を、すでに完成された、静的な体系として読み込むのではなしに、私たち自身の思考の形を改めて持続的に更新させる、未完の思考の切断面として、絶えず受け止め続けてみたいのです。

読書体験としての『錯乱のニューヨーク』

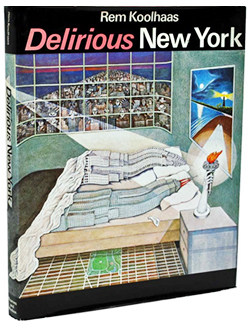

- Rem Koolhaas, Delirious New York:

A Retroactive Manifesto for Manhattan,

Thames & Hudson, 1978.

- 南泰裕氏

丸山洋志──僕はアメリカに行ってからこの本を読みました。コロンビア大学を終えてピーター・アイゼンマン事務所に勤め始めた時、1980年代の半ば頃です。かつては、ヨーロッパの建築家はグランドツアーとして東方を目指すのが普通だったと思いますし、実際、ル・コルビュジエもそうでしたが、僕の頃はけっこうアメリカに来ていました。コールハース風に言うと「仕事を始める前に一度はテクノ・ワイルド・ウェストを経験してみようぜ」です。そんな連中がアイゼンマン事務所にもたくさんいました。あるときにスイス出身の同僚が僕に言いました。「こんな事務所やめて、アメリカのリサーチを何かやってコールハースのように一山当てようぜ(笑)」。真意は「一緒に本を書こう」なのですが、当時、ヨーロッパにおいてこの『Delirious New York』がどのように読まれていたか、またコールハースがどのように評価されていたのかを象徴するエピソードだったと思います。ラテン圏の若い建築家はエリート意識が強いですし、「マンハッタン」の建築の歴史がきわめて特異である、つまり、きわめてアメリカ的資本主義そのものであることを承知していましたから、そのことを奇妙にふくらませて語るこのダッチマンの著書そのものも投機詐欺に近いとまで言う者もいました。まぁ、僕のまわりの人間は僕を含めてただこの著作に嫉妬していたのだと思います。

そんななかで、先ほど南さんが建築の理論について述べましたが、僕のボスであるアイゼンマンなんかは理論家と見なされていましたが、確かに建築的進歩主義者の一角を占める建築家だったと思います。基本的に、あるいは、本当にざっくりと言うと、建築の歴史や理論は、伝統主義と進歩主義の対立の図式のなかで展開されてきました。問題は、そのような状況(進歩的であるとか保守的であるとか)を還元しうるものとして建築の理論を構築しようとしていたわけですね。僕自身の関心事もそうでした。ところが、この本は、言ってみればそんなナイーヴなわれわれを逆撫でするものだったと思います。建築をつくためには建築の理論は必要ない。必要なのはテクノロジーとお金だ。建築の理論とは、建物をつくるときに不可避的に必要となる衣装でしかない。あるいは口実であってそれ以上のものではないと、コールハースはこの本で明言しています。ですから、僕自身はこの本が建築の理論書たりえるものなのか、はなはだ疑問に思っていました。ナイーヴついでに言ってしまえば、建築的処世術の書でしかない。もちろん、この本を貶めるためにこんなことを言っているのではありません。仮にこの場にコールハース本人がいても、「そうだよ。それで何が悪いんだ」と言うでしょう。彼はアイゼンマンのプレゼンに対して、「そんな理論が建築の何に役立っているのか言ってくれ」と質問をしたことがあります。アイゼンマンは答えられないわけですが、彼も、所員であるわれわれも気づいているわけですね。役に立つ・役に立たないという意味で言うならば、建築の理論は確かに「建物をつくるときに不可避的に必要となる衣装でしかない」ものなのですね。コールハースの建築あるいは建築理論に対する態度は本当にシニカルです。だから、僕らは当然のことながら、この刺激的な著作からある種の距離をとらざるをえなかった。今日、建築の理論がなくなり、建築の社会的意義も消えつつあるなかで、なぜか建築に対する欲望だけは肥大化しています。そんな状況に対して、この著書が果たした役割についてどのくらいの人が肯定的に評価するのか、またどのくらいの人がそうでないのか。だから、みなさんがこの著作に対してどのように感じているのか、非常に興味があります。

- 丸山洋志氏

天内大樹──僕が読んだのは邦訳書の文庫版でした。2001年頃だったと思います。文学部で美学を専攻していたこともあって、そのときはひとりの芸術家がやれることはどこまでなのかという問題系に興味がありました。それを拡げて考えて、建築物であれ都市計画であれ、ひとりの署名が付されることが一般的だと当時は思っていました。いまとなっては、都市にしてもコンプレックスにしても、ひとりの名前を代表させてだれかがつくったとは言えないこともよくわかったのですが、その流れが進行しているのだと強く印象づけられたのがこの本でした。彼は自分がマンハッタンという──暗黙知というのか、集合知というのか、無意識というのか──見えざる建築家のゴースト・ライターだという前提でこの本を書いている。少なくとも読んでいる間にコールハースという人間が前面に立つわけではないし、読み終えた後にこの本で印象に残るようにマンハッタンの建築家が紹介されていたかと問われても思い浮かばない。建築家ひとりの署名は、都市に対して、あるいはロックフェラー・センターぐらいの規模の建物に対して、無効であるということを教えてくれました。大学の文学部でぬくぬくとすごしていた身分としては、個人の名前を刻みつける範囲が広がってくれたほうが、自立した個人という考え方のひとつの表われになり、身の回りにとっていいことなのだと考えていたんです。もう少し勉強してから、都市や建築の複雑さに対してひとりが矢面に立つことの厳しさについて考えるようになりました。都市の無意識について語られるばかりで、集団でなにかをつくったという話ですらないのですから、この本が僕の素朴な疑問に応えてくれたわけではありませんが、今後もつきあっていかなければならない本なのだろうと感じています。

そういった経緯があり、南さんとこの本を採り上げるにあたって、オブジェクトとして、すなわち台座に載った彫刻、あるいは額縁に収められた絵画のように、建築を作品として認めることができるのかという問題に対する、ひとつの重要な手がかりがあるのではないかとお話したのです。

- 天内大樹氏

市川紘司──私は、大学3年生の夏休みに、『建築の書物/都市の書物』(五十嵐太郎編、LIXIL出版、1999)『建築の書物/都市の書物』を参考にAmazonで建築本を大量に買って、ひたすら読んだことがあるのですが、『錯乱のニューヨーク』もそのときに読んだと思います。私は1985年生まれなのですが、おそらく私たちの世代にとって、『錯乱のニューヨーク』というのはもっとも重要で、かならず読まなければならない理論書としてあったはずです。つまり、評価がすでに確定されている本として読んでいる。ですから、先ほどの丸山さんがおっしゃられていたような、「この本が理論そのものを壊した」とか、そういう価値観とは逆ですよね。「これこそが理論書なのだ」という認識でした。ニューヨークというひとつの具体的な場所で起こった状況を記述する。そこから「ビッグネス」とか、建築一般に還元可能なモデルを抽出する。そして、それを参照しながら、みずからの建築を実践する。こういう一連の活動がコールハースであるならば、その起点になった『錯乱のニューヨーク』こそが建築理論なのだろうと。そういうふうに読んでいました。

- 市川紘司氏

『錯乱のニューヨーク』は理論書か

- レム・コールハース『錯乱のニューヨーク』

(鈴木圭介訳、ちくま学芸文庫、1999、

初版=筑摩書房、1995)

市川──コールハース以降では、たとえば私はアトリエ・ワンにずっと興味を惹かれているのですが、サイトスペシフィックな状況をフィールドワークをして、その後の建築的実践に活かせるようなモデルを抽出するという、そういう行為が「理論的」なのだと感じるんですね。解決するのではなく、何かおもしろい状況を見つけて、そこから正統な建築のオルタナティヴを引き出していく、というか。そういう意味では、丸山さんのおっしゃられる「理論」と私にとっての「理論」は逆さまで、たしかにコールハース以降に理論の状況は変わっているのでしょう。私の考えが今の若い世代をどこまで代表できるかはわかりませんが、少なくとも理論や批評が基本的に必要とされていない全体の状況で、積極的に理論に期待できるのはこれくらいの役割なのでは、というのが素朴な実感としてありました。だから、「何らかの現実的危機を解決するために理論がある」というのは、もしかしたら20世紀にはきわめて基本的な認識だったのかもしれないのですが、私には非常に新鮮に聞こえてしまいました。

ただ、この会に参加するにあたって、この本を読み返したときに感じたのは、文章がうまいなとか、展開がうまいなとか、そういう断片的なことばかりで(笑)、一冊全体に対して感想を言うのが難しいなあというのが一番でした。

丸山──......でしょう(笑)。ご存知のとおりコールハースはハリウッドでシナリオ・ライターをやっていたことがありますけれど、見出しのつけ方ひとつをとってもうまい。論旨の一貫性ではなく、映画のカット割りのように切断されたシーンが連続していくような書き方をしています。天内さんが今日の議論のために用意されたテキストで、日本の都市の問題、すなわち人口の減少化、公共施設の老朽化、空き屋対策などを挙げられていますが、いずれも日本固有の問題ではなく、成熟社会における伝統的都市が抱えている共通の問題です。コールハースの言っていることはこうした問題にまったく役に立たないなどと言うつもりはありませんけど、これらの問題の背後にある様々なイデオロギー的な衝突、コミュニティ間の対立など、それらを無視すると、まるで建築家に残されていることは、イヴェントをやったり、断片的な議論をパフォーマティヴに起こして状況だけを転がしていくことだけになってしまう。その辺のところを、この著作の読者がどのようにとらえているのか、僕はほとんどわからないです。

処世の書、教典の実現可能性

天内──人口減、公共施設、空き家、モビリティなどのさまざまな問題は、そもそも建築家ひとりが解ける問題なのか。まちを改造したから解決できるわけではありませんし、仮に改造すれば解決するのだとしても建築家ひとりにすべてを任せるということは今日では行なわれないでしょう。建築家の力が届かないようなところにまで、建築家が直面している問題が大きくなってしまった。『錯乱のニューヨーク』でコールハースはこうしたことを予告したのだと思います。建築家が全体的な視野をもつべきかどうかについてなのですが、それは見ざるをえないし、現実に直面せざるをえないわけです。それを知ったうえで解法につながるのかというと、コールハースの場合は、現状を追認して、奥のほうに隠れていた現状をむりやり引っ張り出してくることが自分の役割だと考えているのだと思います。映画の予告編のように、こういうことが起きたら興奮するでしょうと、本や建築を次々につくっていく。こうしたことを露悪的に提示することまでが自分の仕事なのだと思っているのではないでしょうか。解法をつくろうとすることは、また別の人の仕事になるのではないかという気がしています。

丸山──なるほど、よくわかりました。ただ、そうだからこそ、この本が刺激的な著書であることを認めるにしても、理論書であることを僕は認めたくないのです。建築家たる者は自分の拠って立つイデオロギー的立場を明確にしなければならない。そのようなものを宙づりにしていくマンフレッド・タフーリのような立場も含まれます。例えば、ル・コルビュジエはえげつないほど建築商人ですが、進歩主義者としての立場は崩そうとはしなかった。だからこそ、われわれは彼の葛藤を読み取ろうとするわけですね。歴史というまな板に彼のデザインをのせて。でも、『Delirious New York』ではそんなル・コルビュジエの進歩主義者的矜持が馬鹿にされている(笑)。スカイスクレーパーは、そのテクノロジーを別にすれば、イデオロギー的葛藤の所産だと言ってよいと思います。シカゴのスカイスクレーパーもそうであったし、ヨーロッパなんかは特にそうでした。あるときのニューヨークだけが特殊な状況にあり、ほかで不可能であったことが実現可能であった。そのことを数十年経ってからもう一度持ち出すことによって、結果論ですが、「ものの見事にマンハッタニズムの悪い面をグローバル化していくことに荷担する著書でしかない」と悪態をつきたくなるのですが(笑)。ニューヨークに対するル・コルビュジエのアンビバレンツな気持ちがわかります。このコールハースの21世紀に対する先見の明をどのように再解釈・変形したら処世術の書ではなく理論の書となるのか、それが私たちの課題だと思うのですが。

南──少し視点を変えてみます。理論ということだけを考えてあえて話を飛躍させますが、究極の理論とはなにかというと、宗教だと思うんです。宗教には教典があります。例えば「モーゼの十戒」には体系のルールが書かれている。宗教は、汎世界主義的に布教して教典を知らしめて、何事かが実行可能かどうかを絶えず試している。このことを前提に建築という狭い範囲に限定したとしても、個々の建築家の理論を小さな宗教、あるいは小さな物語だと捉えることができる。理論では、うまくいくにせよいかないにせよ、あるいは現実から離反してしまうにせよ、実行可能かどうかを試すことが、ひとつの大きなターニング・ポイントになるのだと思います。

その意味で20世紀において代表的なのは、マルクス、フロイト、ニーチェです。マルクスの場合は、科学的社会主義は実行可能かどうかという問題に直面した。歴史的にはあまりうまくいかなかったと言われている。ですが、ある商品を貨幣や別の商品に交換可能かどうか、可能であるとすると、なぜ交換可能であって、それが価値をもつのかをスリリングにつきつめていった。ある理論を組み立てて汎世界的に適用可能かどうかを試してみたという部分において『Delirious New York』にもつながるところがあると考えています。『資本論』においては、生産過剰になったときに価値が暴落するということが書かれていますが、『Delirious New York』に則して言うと、1929年の大恐慌が当てはまります。フロイトの発明した無意識は、現実に心理学の領域において実用可能です。うまくいくのかどうかは別として、実際に使われている。ニーチェの場合は、「神は死んだ」と言うことで、宗教のある不毛性を衝いた。いずれにせよ、理論を理論たらしめるものが仮にあるのだとするならば、現実の世界で実行可能であるか、あるいは試行可能であるかどうかが、ひとつの大きなポイントになるのではないかと思います。

このレムの『Delirious New York』は、丸山さんのおっしゃるとおり、はっきり言って極限的なシニシズム、アイロニーの書ですよ。また、先ほど市川さんもおっしゃっていましたが、彼自身のもつ天才的な修辞学に頼って書かれていて、よくよく読んでみると10ページくらいに収まるのではないかというくらいのことしか言っていない(笑)。しかし、修辞学こそが本質だという見方もできる。じつは先週末、現在進行形で世界最大の過密都市であるバンコクにいたのですが、中国、アフリカなど、世界のあちこちで遅れてきた錯乱のメガシティが同時進行で興っているという印象を強くしました。さっき丸山さんがおっしゃっていた処世術の本という意味では、この本を書いたことでコールハースは見事に成功しているんですよね。つまり35年経っても第三世界の都市に適用可能であり、そしてレムはグローバリズムのなかでたくさんの建築をつくっています。自分の理論によって、自分の生きざまを後押しする書として、かつ現実世界への実行可能性を確かめたという意味では、なんの含みもなく本当にすごいことだと僕は思うんです。

丸山──なるほど、フィージビリティ(実現可能性)から建築をみるということですね。マルクスやフロイトを例に出されたのは秀逸ですね。都市の過密化に対するきわめて近代的で理性的な解決案がル・コルビュジエの『輝く都市』ですが、実現されなかった。なのに、『錯乱』を旗にしたインチキくさいコールハースが実現できた。古い話になりますが、柄谷行人さんは、価値の「交換は命がけの跳躍である」と言いましたし、またこの過程には欲望の問題も絡んでくると思いますが、その辺の闇を突き抜ける力があるところがコールハースのすばらしいところですね。ですが、僕も古い世代に属するものなので、どうしても建築を言語としてとらえる、そしてその過程における問題こそが建築の「理論」だと限定してしまっている。市川さんの世代からすると「なに言ってんだよ、古いよ」と思うかもしれませんが(笑)。

南──市川さんは同世代の人たちのなかでも、言語に対する信仰が強いほうと言えるのではないですか?

市川──むしろ逆で、私よりも、設計をしている方々のほうが、よほど信仰が強い思います。私には、どうしても言語と建築がぴたりと重ね合わさるような風景が想像できないんですね。「理論」というのは、言語が建築と重なっている、あるいは建築を包含しているような状態のことを指すのだと思うのですが、しかし現在においては(昔からそうなのかもしれませんが)、言語は建築の一部にかろうじて干渉することが精一杯な気がしている。では、じゃあ言葉だけで建築に関わっている自分は何なんだということになりますが、建築をたしかに勉強してきはしたが、言語をツールとしている以上、建築全体に重なり合うことはできない、そういう矛盾した感覚は、いまでも調停されていません。だから自分が何かテキストを書くときも、あるいは『ねもは』を編集するときも、何らかの断片的な部位を「記述する」ことにとどまらざるをえない。同世代の建築家の方々とお話をすると、「メディア上に理論や批評がないのはさびしい」「『ねもは』で頑張って」と、そういうふうに言われるのですが、でも私には本当にそれがどこの誰に必要とされているのかが実感できていないから、応えられない。言語が最初にあるのではなく、状況が先にあり、それを言語化するというような感覚がやはり強い。

ただ、僕のこういう考えは、理論的なもの・批評的なものに対するアレルギーが強い人たちと話しすぎたすえにそれが内面化してしまっただけの可能性もあって、建築の外部の出身で建築に関わっている天内さんが、言語と建築の関係についてどのようにお考えかお聞きしたいです。

天内──ちょうど逆だと思います。文学部に所属していますので、言葉はいらないという発言はまず禁じられている(笑)。正確に言えば、そもそもだれもそんなことは考えないでまず文学部に所属しちゃっているわけです。ある種のモデル・ケースとして美術、音楽などの芸術があり、その適用例として建築もきっとOKだろうという予断で出発してここまできているので、建築においてかくも言葉に対する不信が強いのだとは僕自身は思っていませんでした。美術でも結局のところ言葉なんていらないのだと考える作家たちは多い。ですが、映画などのように、集団で制作しながら、しかもお金が回るジャンルはわりと言葉もくっつきやすいんですよね。映画も音楽も批評雑誌が複数出版されていますし、映画のパンフレットやCDのライナーノーツは多くの作品に伴ってつくられています。絵画や彫刻など個人制作を基本とするジャンルでは、言葉を発しにくいような状況がありますが、それに比べたら建築はまだ言葉を発せるジャンルなのではないかと思います。理論や批評の不在について、話としてはたしかによく聞くけれども、建築の内部に入ってみて──実作に加わっていないですし、金銭的な利害関係がないからかもしれませんが──僕自身は言葉の不自由を感じたことはないんです。

日本の「錯乱の小住宅」

丸山──若い世代にとってコールハース以前の歴史はどうでもよく、コールハースの指摘したことが価値と結びつきながら、内面化されてしまったわけですね。抽象的な話から具体的な話に移ると、そこから現われたのが、日本で現在進行中の狭小住宅に充満する「錯乱」ではないでしょうか。コールハースが指摘した「針と球」が内側にひっくり返ったものとして僕に見えるのですが。なぜ、誰も指摘しないのか疑問に思っています。イデオロギー的に言うならば、今日登場してきている狭小住宅なんて、家族や親子が住むのにおおよそ適さない、不合理としか言いようのない住宅ですよ。ただ部分部分は、それぞれ何らかの合理性というか理屈に満ちあふれている。デザインも含めてですが。マンハッタニズムの悪い面がコールハースを媒介しながら、日本の若い建築家の狭小住宅に現われていると言えないでしょうか。

南──すごくおもしろい指摘ですね。『錯乱のニューヨーク』を媒介にして、極限的に微分された「錯乱のトーキョー」に「錯乱の小住宅」が現われた。結局のところいかなる理論を付与したとしても、日本の大都市における小住宅の出現は、どこか根本的なアポリアがある、と言わざるをえない。例えば、土地を極限まで細分化して3階建ての住宅にみずからのワールドを囲い込むことは、まさにロボトミーです。東京の景観なんて知らない、自分の世界だけでいい、つまりほかのことはどうでもいいというような集合的意識が、結果的にひしめき合っている。

丸山──影響力のある本というのは確実に内面化されて、その結果は別のかたちで現われるというひとつの例だと思います。

南──日本では1960年代後半から70年代にかけて、例えば東孝光さんの《塔の家》(1966)であるとか、安藤忠雄さんの《住吉の長屋》(1976)といった、世界や都市の外在を拒絶して住宅に世界を囲い込みミクロコスモスをつくる、いわゆる都市住宅派が主要を占めました。このことと78年に『Delirious New York』が出たことは、時代的に符合しているとも言える。

そこで現在に目を移して、市川さんから見て、20代後半から40代前半くらいの若手の建築家が、いまたくさんの小住宅を作っていることについて、どう思われますか?

市川──建築家たちがルールを自由に構成して建築をつくっていく小住宅は、グリッドのなかで別々の原理で建築がつくられるという『錯乱のニューヨーク』が指摘した状況に重なる、ということですよね。私の感覚では、若い世代であればあるほど、たとえば、オシャレな雑誌に自分の設計したいわゆる「小住宅」を載せてもらう、といった行為に対して、関心が低くなっている気がします。最近、地域コミュニティと建築といったテーマがとみに注目を集めていますが、そういう「ソーシャル派」みたいな傾向が、むしろ1970−80年代生まれの建築家の方々には強いのではないでしょうか。私自身も『ねもは』では、そういうソーシャルな行為としての建築にスポットを当てたMoMAの展覧会(2011年末の「Small Scale Big Change」)に注目して、座談会を開きました。

丸山──それは希望ですよね。この状況から抜け出して、ほんとうの意味でのソーシャルなものとの関わりがいかに可能なのかを探っていくこと、あるいはどのようなタイムスパンで考えるべきなのかを探っていくことは重要です。政治経済など広くに関連してくることだと思うのですが、そういったことを考え行動しないかぎり日本の危機は先延ばしされていくだけだと思うんです。

新しい活動を表現する新しい言語

市川──ひとくちに「小住宅」と言っても、私には時代的な切断線があるように見えます。たとえばアトリエ・ワンの場合には、東京の限定された環境のなかで、いかにして狭小住宅であることをポジティヴに捉え返すことができるのかを実践しているように見えますが、もっと下の世代の建築家の方々による狭小住宅には、そうしたヒリヒリした感覚を感じにくい。大きな問題意識を感じることが難しい、というのが率直な感想です。だったら、そういう小洒落た小住宅をつくるのではなくて、社会には建築を求めている人はたしかにいるんだし、社会問題だって山積みなのだから、そういう方向に自分の活動を向けていく、という方々のほうが共感できます。そのうえで、なにかクリティカルな実践が生まれてくることに期待する。たとえば、403architecture[dajiba]は浜松で活動している私と同世代の建築ユニットですが、彼らはひとつの建築全体に関わることを積極的に放棄して、作品を「床」とか「壁」とかにまで断片化させて連作化させることで、あるまとまりをもった地域全体を作品として演出しようとしています。「ソーシャル派」というと、コミュニティに貢献する建築家といった「良心的な仕え人」がイメージされることが多いでしょうが、こうした「理論」的な操作をしている方々もいるのがおもしろい。少なくともこうした新しい事態をメディアがいかに記述するのかを考える必要は感じています。「小住宅」はキマった写真を載せればいいし、理論は論文を載せればいいわけですが、では上のような活動に対して、建築メディアはどのようなフォーマットを用意すればよいのか。新しい理論が生まれる必要があるとしたら、状況が変わりつつある現在でしょうね。

天内──必ずしも建築作品になっているとは思わないのですが、そういう関心のあり方でいうと、例えば、地形やインフラに注目が集まっていますね。そういうものは写真ではなく地図でこそ表現されます。メディアにおいても狭い一戸の住宅の敷地に注目するのではなく、水がどこからきてどこに流れていくのか、あるいは付近にある鉄道や堤防がどのように成り立っているのかなど、大きな文脈と個別の敷地を往復するような視点が出てきつつあると思います。ランドスケープ・デザインが日本で職業として広く定着していけば、そういった視点が一般的になっていくのではないでしょうか。大きな文脈に着目することが作品にどう表われているのかはわかりませんが、関心や欲望のあり方としてどこか共通しているのではないかと思います。

丸山──写真=イメージで表現できないとなると、再びリアリティを語るために──紙媒体に戻るという意味ではなく──、言葉の復権が必要な状況が訪れていると受け止めていいのでしょうか。

天内──安易に解答を求めると映像にいってしまう。

市川──そうですね。たしかに、現場での些細なコミュニケーションが重要になってくる手前、映像にいってしまいがちですけれど、むしろ抽象化した言語、理論で伝えなければわからないような問題が増えているのかもしれません。

天内──あるいはドローイングやスケッチの役割が大きく浮上するかもしれない。

大文字の理論、小文字の理論

丸山──ここで最初の話に戻るのですが、ニューヨークにはコールハースいうところの「錯乱」に抵抗した住人もいたわけですよね。良きにつけ悪しきにつけ、それがコミュニティとして実体化していましたし、摩天楼とは異なるニューヨークの顔=魅力を作り出していたことも事実です。80年代半ばからスラム・クリアランス、ゲーテッド・コミュニティ化を経てニューヨークは今や新しい階層のための場所になっています。「飼い慣らされたニューヨーク」ですね。一方、「錯乱」はどこに行ったかいうと、バブルとともに、キプロスでも、ドバイでも世界中を彷徨うことになるわけですよね。ロシアン・マネー、オイル・マネー。少なくとも「錯乱のニューヨーク」に書かれている建築家たち、例えばレイモンド・フッド(1881-1934)はニューヨークに住んでいたわけですから、建築家としての責任から逃れられない立場にあったわけです。バブルにくっついて動きまわり仕事をする建築家、コールハースがそうだとは言いませんが、それはル・コルビュジエがインドや日本に建物を設計したのとは違うと思います。商品としての建築家のグローバル化ですね。モダニズムが目指した汎世界性と今日的なグローバリズムとは本質的に違うような気がしています。そういう意味で、言葉の新たな定義とその抽象化、すなわち理論の必要性が迫っているという市川さんの意見にまったく賛成します。もちろん、それは大文字の理論などではないと思いますが。天内──それぞれのセッティングに合わせた言葉をそのつど出していく必要があるということですね。

南──正直な話をすると、僕も心をふるわせられたような建築の理論書とはほとんど出会っていないのです。ル・コルビュジエの本に対してはすべてに違和感がありました。みなさんも感じていると思います。『建築をめざして』(吉阪隆正訳、SD選書、1967)は、自分のアピールのための本であって建築の正当な理論書ではない。

自分が建築というものにほんとうにかじりつこうとして、心ふるわせられた書物は少なかった。『錯乱のニューヨーク』は、原広司さんの『空間──機能から様相へ』(岩波現代文庫、1997[初版=岩波書店、1987])と並んで、言葉によって心ふるわせられた、数少ない建築書の一冊です。丸山さんがおっしゃったように、たしかに処世術の本であり、露悪的かつシニカルで、ある意味読者を馬鹿にしたような本です。「おまえたちには俺の真意はわからないだろう」という悪意のニュアンスを密かににじませた、ある種の営業の書です。いつも話が飛躍してしまうのですが、本を前にすると、たとえ問題は解決しなくてもいいから、絶望の裏返しとして自分の心をふるわせる言葉があってほしいと思うんです。

21世紀になり、マンハッタニズムの裏表や虚構性はすでに暴かれていると思います。コールハースはこの本をレトロアクティヴだと言っているんですけれども、その先にある言葉とはなにかを考える意味では、『錯乱のニューヨーク』自体を回顧しなければならない時代に入ったんだと思うのです。

天内──ニューヨークのジェントリフィケーションのプロセス、あるいは世界的なジェントリフィケーションとスラム化が表裏となって同時に進んでいることに向けての、ひとつのカタパルトとして、この本が位置づけられたらいいと思います。

南──都市の進展の速度は、グローバリゼーションやテクノロジーを考えた場合に加速する一方で、数十年単位では変わらない点もたくさんあります。メガシティとしてのパリ、ニューヨーク、東京が、文化の成熟とともに20世紀の都市を代表していきましたが、この状況は21世紀以降もしばらく変わらないのではないかという予感があります。

丸山──僕もそう思っています。人を含めてのソーシャル・キャピタルを蓄えた都市なり場所は、抵抗する力がある。だから加速の犠牲になるのは弱者、すなわち無垢なる都市、辺境の場所でしょう。ただし、これも希望的観測にすぎません。

例えば、マンハッタンの場合、最後の安全弁がグリッドでした。『錯乱のニューヨーク』にも書いてありますが、誰もがそのグリッドを侵そうとしても、最終的には断念せざるをえない。東京などの場合は、そのような安全弁がない状態、安全弁を破壊していく状況なので、やりたい放題になっていく危険性もあるのではないでしょうか。

天内──人々がすれ違うことのできる空間としての街路を残すべきだという意味でしょうか。それとも建物がどんどんガン細胞のように増えていく状況を止めたほうがよいということなのでしょうか。

丸山──様々な考え方、可能性。でも、ここだけは絶対変えてはいけない、アンタッチャブルなものとしての絶対的な存在、そのような意味でのグリッドですね。そんな超越的グリッドがニューヨークをニューヨークたらしめているということです。問題なのはグリッド一般に還元できない、何らかの超越性、ニューヨークのグリッドはそれを持っているということです。

南──いま丸山さんがおっしゃったように、それぞれの都市にはそれぞれの都市を律する最後の砦としてのある種のルールがある。ニューヨークの場合はグリッドが厳然と存在しますが、東京の場合はそういったものを挙げるのはなかなか難しい。強いて言うならば皇居ということになると思います。

丸山──そうですね。

南──空虚な中心として機能し続けている。

丸山──現在はなくなりましたが、その昔、高層ビルを建てるときに皇居が覗けない高さ(100尺=約31m)にしなければならない制限がありました。ひとつの規制のあり方ですが、なかなかいいと思いました。というのも、リアリティとソーシャルを結びつけようとしても、ルールだけでは無理な気がしてきました。ビルの高さ規制は単なるルールですが、その背後には皇室と市民の間の絶対的距離があります。それを否定することは簡単ですが、そのような超越性がまったく消えた都市なんて興味がないというのも、正直な実感なのです。

南──『錯乱のニューヨーク』でコールハースは、マンハッタニズムに関連して「過密の文化」という話をしています。居住の問題と「過密の文化」は関係するのですが、東京の場合、都心3区では昼間人口と夜間人口にものすごく開きがあり、夜はほとんど人が住んでいないわけです。千代田区では夜間は都市人口5万人を切るような状況で、まさにゴーストタウンです。床面積に対する居住の密度を考慮すると、東京の現在は過密を捏造した過疎とも言える。ここ10年くらいのオフィス・ビルの空室率はけっこう高いですし、住居に限らず東京が過密かどうかというと、微妙な問題がある。とはいえ過密を捏造しないと新しい建築がつくれない現実があるわけです。

丸山──いくらニューヨークが過密だと言っても、東京と比べれば過密でもなんでもありません。ニューヨークの交通渋滞なんて渋滞ではないし、いまはちがうと思いますが部屋を探すにしても80年代は探しやすいし安かったです。『錯乱のニューヨーク』に書かれている過密というのはまさにコールハースの捏造ですよ(笑)。

編集──ニューヨークではグリッドが、東京では皇居が、それぞれ規範の砦としてあるとのお話がありました。それ自体が論理や倫理の可能性を含み込み、侵犯できない統制的理念として働いたということですね。建築家がそのような理念を内面化しながら活動をする点にこそリアリティの水準が維持されていたということだと思います。一方、続くお話から、現在のリアリティはそうした場所や水準を放棄して、地域やソーシャルなものに転位しているという状況整理ができるかもしれません。もちろん社会構成が大きく変化しているなかで建築家をはじめとする人々の関心が小住宅ではなくよりソーシャルなものに向かう理由は多くの人々が理解することですし、信念や理念に基づいた行動があることは当然理解できます。そしてメディアはそのような転位に対してどのようなフォーマットを開発できるかという問題にも直面していると思いますが、しかしあえてその側面をみれば、テクノ・キャピタリズムが可能にするソーシャルな範囲がこれまでになく可視化されている状況も反映しているように思えます。今日の議論は、ある意味では「理論」はそうした状況に対しても統制的に働くのではないかということにも触れていると思いますが、現在のソーシャルなリアリティのもとでは状況と理論はどのように縫合されていくと考えられるでしょうか。

市川──現実的な問題として、建築家の仕事がそういう舞台にしか用意されていない、という認識が一方にはあるのだと思います。だから、やはり状況が先にあって、理論的なもの──これまでの議論からすれば、それは結局のところ「理論」ではないかもしれませんが──は今後整備されていくのではないでしょうか。

丸山──今回のテーマから外れるのであまり語りたくないのですが、ソーシャルといったもっともらしい言葉が全面に出てくるのは、危機の兆候だと思っています。実は、ソーシャルの内実こそ変貌してきているのだと思います。素朴な意味でのソーシャル・スペースを放棄せざるをえない。それを強いているのがテクノ・キャピタリズムですね。建築空間とソーシャル・スペースの関係も再定義・再理論化の必要があります。

絶望と希望の小住宅

南──話をもう一度小住宅に戻したいと思います。『Delirious New York』を初めて読んだのは先ほどお話ししたように大学院の1年目、1991年頃です。90年代から2000年代にかけて東京は高層ビルの建築ラッシュでした。東京は巨大な集落だと言われたように、それ以前は低層の建物がすごく多かった。六本木でさえそうでした。東京においては『錯乱のニューヨーク』のような状況が、いわゆるバブル以降に再興したと言っていい。一方で、丸山さんが先ほどおっしゃったように、それと軌を一にして──建築家に住宅を依頼する敷居が低くなったこともあり──小住宅がものすごく増えた。高層ビルによる再開発と建築家による小住宅の設計という両極化した状況が、同時に進んできたのです。小住宅は社会的な文脈、マクロな文脈においてさまざまに批判すべき点が多い一方で、東京に小住宅をつくったこともある立場から言うと、小住宅をつくることによって初めてわかることがあり、そこにしか感じとれないなにかがあります。それはそれで、ある種の特殊な現象としてフォロー・アップしておく必要があることもたしかなんですよね。具体的には、相続税などの問題で元の敷地が細分化されて売りに出されるわけです。そうしてできた2、30坪の土地に3階建ての家をつくることの不合理さと都市に対する不誠実さの裏返しとして、なにかがある。言い換えると、絶望の裏返しとして希望があることも事実だと僕は思うんです。

丸山──南さんがおっしゃった状況で住宅をつくろうとすると、昔でしたら、もっとも大事なものは素朴な意味でのソーシャリティ、隣近所や地域との関係をどのようにつくっていくのか、です。ところが、今日の狭小住宅の内部には、自我の拡大とそれに呼応するかのような新たなソーシャリティが充満している気がします。しかも、外部を欠いて。

南──仮面としての外部と、豊穣な空間としての内部をつくるという関係性は、アドルフ・ロースにつながるところがあるのかもしれません。

先日、ある建築家の方とお話ししたのですが、建築家とお施主さんが趣味だけで先鋭化させてつくった小住宅は、たしかにおもしろいのかもしれないけれど、お施主さんが手放したときにはもうどうしようもないと言うんですね。どうやっても再利用不可能だと。

丸山──そうなんですよ。

天内──保存も難しいですよね。いま、戦後のモダニズム建築は、オーナーの更新時期を迎えています。取り壊される例も少なくありません。小住宅の場合、建てられた当時に建築家が考えていたことが、30年の時間が経つと残らなくなってしまう。歴史や理論を追っている人間からすると、積み重ねをなくさないという意味でも、大きいものをつくってほしいとは思います。

南──例えば、伝統的な景観保存地区であれば問題になるようなことが、東京ではあちこちでむちゃくちゃなかたちで進行している。お茶の水はここ最近でものすごく景観が変わりました。京橋も丸の内も再開発が大々的に行なわれています。東京では、再開発可能だと思われる場所はローラー作戦のように隈なく手がつけられており、この20年で景観がかなり変わっています。

天内──『錯乱のニューヨーク』に描かれているブロックをまるごと替えるようなことが、少しずつ東京にも当てはまるようになってきているわけですね。

南──戦後モダニズム建築のお話がありましたが、同時にここ10年で明治期に曽禰達蔵や辰野金吾がつくった作品が解体されたりリニューアルされたりする例がものすごく多くなっています。明治維新の記憶が抹消されゆく時代に入っているのだと言うことができると思います。

天内──橋やオフィス・ビルなど巨大な建造物がつくられているにもかかわらず、それぞれこういうものが建つよ、あるいはそんなの建てないべきだという言葉がほとんど発せられないまま進んでいる。その言葉が理論なのかどうかはわかりませんが、そういう言葉を発しあうことのできる言説空間をどのように確保するかが、これからの課題として挙げられるでしょう。

建築における理論と実践の関係、言語の自立性

南──貴重な機会なので、もうすこしアイゼンマンの話を聞かせてください。アイゼンマンはコールハースをどのように捉えているのでしょうか。丸山──20世紀の半ばに限定しますが、アメリカで普通の建築教育を受けた人間は、教条的なモダニズムを受け継いでいると思いました。ルイス・マンフォード(1895−1990)やジェイン・ジェイコブズ(1916−2006)の書物を読むわけですから。そして、ボザールやイタリアに対するコンプレックスです。それらを打破しようとしたアイゼンマンはアヴァンギャルド的な立ち位置を占めることになる。彼がそうなることを望んでいたかどうかは別に、当然、自分の建築理論の実現に向かうわけですね。結果的に、あまりうまくいかなかった。コールハース的振る舞いをすれば一気に実現したのかもしれませんが、一言で言えば、彼もうぶなわけです、世間に対して、理論に対して。僕が言うのも変ですけれど。ですから、彼に「コールハースをどう思う?」なんてとても聞けませんでした。コーリン・ロウについて、タフーリについて、ロッシについて、ジェイムズ・スターリングについて、いろいろ個人的に話しましたが、コールハースについて話したことはありませんでした。

南──自分の言葉に囚われざるをえないわけですね。逆に、コールハースは、理論が自分を拘束してしまうことから自由だったと言い換えることもできるわけですね。

またコールハースは、インタヴューをみずから行なうなどロバート・ヴェンチューリをなんだかんだリスペクトしていますよね。ヴェンチューリはアメリカの建築理論におけるひとつのアンチテーゼになったということなのでしょうか。

丸山──ええ、そう思います。

天内──コールハースがニューヨークで取り出しているものは、必ずしもアメリカ的なものではないですよね。

丸山──そうです、アメリカ的ではないですね。

天内──20年代のアメリカから、極端に資本の側に変数が偏った要素を抽出していて、東京にもある局所的な過密に通じるような要素をはらんだ書物だと思います。

市川──コールハースに対するアメリカの建築家たちの反感は、理論的な側面だけだったのでしょうか? コールハースは、『錯乱のニューヨーク』で書いたことを起点に、その後設計活動を実践していったといえますが、作品自体についてはどのような評価だったのでしょう。

丸山──多くの建築家が実際にコールハースの建物を見に行って、ひどいと感想を言うわけです。僕に言わせるとそれはないだろうと。最初からひどいものをつくりますよと本に書いてあるわけですから(笑)。コールハースが本に書いていることとつくったものは、そういう意味では一貫していると言える。

「ひどい」は落胆でもあり、確認でもあると思います。ただ、建築家はどうしても、理論は理論、言説は言説、肝心なのは「もの」としての建築であるといった態度を共有していると思います。僕と同世代の人間がコールハースの建物を見に行くと、ディテールがひどい、材料の選択がひどい、どこそこの扱いはひどいなどとみんな同じような感想を言います。

市川──実作と理論に対する評価をお聞きしたかったのは、その両者の関係が建築家のなかでどのような関係を取り持っているのかに興味があるからです。理論は設計活動の連続のなかで誕生するのか、あるいは実践とは別の存在としてすでに存在しているものとしてあるのか、言い換えれば理論は実践とあくまでセットなのか、それとも独立して存在可能であるかに興味があります。私の場合、言語だけで建築に関わっているぶん、なおさら建築家が理論を産出するプロセスに興味があります。私個人は、理論は実践と分離して評価できないと思う。南さんも先ほど仰っていたように、その後に試行可能かどうかが重要で、建築家自身がつくったものでしか証明できない。『錯乱のニューヨーク』とヴェンチューリの『Complexity and Contradiction in Architecture』(1966. 邦訳=『建築の多様性と対立性』[伊藤公文訳、SD選書、1982])では、刊行時期が10年程度しか変わらないわけですが、現在から見ればだいぶ存在の仕方が違いますよね。前者は理論書として読まれていますが、後者は「歴史書」のような距離を感じる。結局このちがいは、この2人の建築家の、その後の活動によって事後的に生じてしまっているのだと思うんですね。

丸山──歴史的アヴァンギャルつまり20世紀初頭の前衛建築家はその葛藤のまっただ中にいたと思います。例えば、エル・リシツキーは「雲のあぶみ」のようなオフィス・ビルのスカイスクレーパーを考えましたが、実現できなかった。むしろその実現不可能性が、さらなる言語の自立、理論としての自立を促したと言えないでしょうか。少し歴史を遡れば、ピラネージもそうでしょうけれど。実現不可能な建築が構想されることで、建築言語の拡張、建築イデオロギーの見直しが行なわれる。僕なんかの世代は、そんなアヴァンギャルドの夢を引きずっていると思います。だから、市川さんの疑問に答える資格もありません。下の世代は笑うでしょうし、このような歴史観を大笑いしているのがコールハースのこの著作です。だからこそ、アイゼンマンに対して「コールハースをどう思うか」なんて聞けなかったのです。

南──建築に興味のある人間はおしなべて20代になってから建築の本を読むと思うんです。10代で建築書を読み込んでいたという人にはなかなか出会わない。40代になって初めて建築理論書に触れる人もあまりいないでしょう。仮に20代の人たちに最も読まれるのだとすると、善かれ悪しかれ建築の指南書として読まれるのだと捉えることもできる。例えば、建築家をめざしているのであれば、建築をつくっていく覚悟をもって建築書に向かうであろうし、批評家をめざすならば、こんな本を書きたい、あるいは読んだ本に違和感を覚えるのであれば違和感を出発点として読むでしょう。

僕は、やはり理論はあってほしいと思うんです。見果てぬ願望であるのかもしれませんが、社会に問題があるにせよないにせよ、世界というものに自分がどのように関わるにせよ、病気を治す処方箋としてあるのかもしれないし、処世術としてあるのかもしれない。そこに信を置く態度というのは、時代が変わろうが、テクノロジーがいくら進歩したって、変わらないのではないかと思うんです。『錯乱のニューヨーク』は、20世紀初頭のニューヨークを回顧することによってつねにすでに歴史的書物であるわけですが、ある処方箋を示したという意味合いにおいては、いまもある力をもっているのではないかと思います。

建築理論は反証可能か

南──最後にひとつだけ付け加えたいと思います。『錯乱のニューヨーク』は、カール・ポパー的な言い方をすると反証不可能であり、どこがまちがっているのかを証明できない。話がまた飛躍するのですが、20世紀における最大の理論をひとつだけ挙げろと言われたならば、相対性理論だと思うんです。特殊相対性理論は1905年に、一般相対性理論が1915年に発表されています。相対性理論は、時空間として建築を捉えたジークフリード・ギーディオンに顕著なように、あらゆる分野に影響を与え、先ほど丸山さんのお話にあったリシツキーにも影響を与えています。最終的には量子力学によってアインシュタインが部分的にまちがっていたことが証明されます。なぜこの例を出したかというと、反証不可能に思える『錯乱のニューヨーク』について、だれかにまちがいであると言ってほしいからなんです(笑)。丸山──まったく僕も同感です。反証するような本があれば、両方を読み比べて考えてみなさいと言えますからね。

南──建築をつくる過程において理論がどのように作動するのか。そのことについて最も意識的な建築家はアイゼンマンだと思います。建築を建てた後、事後的に構成されるのか、あるいは理論が先行するのか。あるいはそうではなく、複雑系の理論のようにしだいに醸成されていく理論だってあるでしょう。

丸山──そのアイゼンマンによく説教されました。「建築家になるためには、建築をつくる前に、自前の論理的な骨子をつくらなければだめだ」と。当然、普通の人間にはむりですよ(笑)。

南──むりです(笑)。自分が建築をやっていながらこんなことを言うのは変なのですが、建築家ってすごいと思うんです。建築理論書はあいまいで難しいという評価がある一方で、建築家は建築家にしかできないことをやっていてすごいと思うことがある。あらゆることを把握して建築に反映させる万能性をもっている。 丸山さんがおっしゃったように、ディテールに関しては色をどうするのかなど嗜好のちがいがありますから仕方がないとしても、全体を構築する際の骨格に相当するよりどころは、理論しかないと思うんです。それがないと建築を建築たらしめることができない。クロスの柄をどうするのかといったことは、クライアントの意向が反映されやすい部分であり、建築家単独では決定できないこともある。しかし善くも悪くも超越論的な理論がなければ、建築は成立しないのではないかと思うんです。

丸山──僕も賛成です。作品を並べただけでは歴史にはなりません。理論がないと歴史は書けない。となると歴史に載せるためには、理論の姿を見つけ出さなければならないわけですから、今後、だれかが『錯乱のニューヨーク』についても、1990年代以降の日本の建築についても理論化してくれるのだと思います。例えば、この建築理論研究会がその芽生えであるのが理想的です。

[2013年8月26日、LIXIL:GINZAにて]

書誌情報

Rem Koolhaas, Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan, Thames & Hudson, 1978 (original).

邦訳=鈴木圭介訳、ちくま学芸文庫、1999(初版=筑摩書房、1995)

南泰裕(みなみ・やすひろ)

1967年生まれ。建築家、アトリエ・アンプレックス主宰。国士舘大学教授。作品=《PARK HOUSE》(2002)、《spin off》(2007)、《アトリエ・カンテレ》(2012)ほか。著書=

『住居はいかに可能か』(2002)、『トラヴァース』(2006)、『建築の還元』(2011)ほか。

天内大樹(あまない・だいき)

1980年生まれ。美学芸術学、建築思想史。東京理科大学工学部第二部建築学科ポストドクトラル研究員。共著=『ディスポジション』(2008)、『建築・都市ブックガイド21世紀』(2010)ほか。

市川紘司(いちかわ・こうじ)

1985年生まれ。東北大学大学院。2013年から中国政府留学生(高級進修生)として清華大学に留学。専門は中国近現代建築史。建築雑誌『ねもは』編集長。

丸山洋志(まるやま・ひろし)

1951年生まれ。コロンビア大学修士課程修了。83−89年、アイゼンマン・アーキテクツに勤務。丸山アトリエ設立。共訳=デニス・シャープ『合理主義の建築家たち』(1985)、A・ツォニス+R・ルフェーブル『古典主義建築』(1997)。共著=『ジュゼッペ・テラーニ』(1998)ほか。