プレゼンテーション+ディスカッション

青井──これまでの話のなかで、堀口捨己と神代雄一郎の仕事や思想とその特質、両者のつながり、そして現在につながるパースペクティヴが見えてきていると思いますが、ここで、以後の議論の枠組みを説明します。まず前提として、「建築家」の存立は自明ではなく、理念的に確保される歴史的概念であるという点を確認しておきたい。次に、日本の近代における建築および建築家の歴史を考えるときのエポックは、1920-30年代と1960-70年代です。どちらの時代も、前半に経済が大きく成長し、技術の更新、急激な都市化、社会のドラスティックな変化があり、そこで建築家の職能像は多様に分岐するのですが、後半で社会全体が保守化し、職能像も一定の棲み分け構造に収束し、安定化するというパタンが見て取れます。

1920年代は、アカデミズムの正統的な流れの延長上で辰野金吾以降の歴史様式にもとづいた設計が命脈を保っていますが、実質的には佐野利器以降の、構造学をベースにして都市、住宅、制度を含んだ社会全体を工学的に制御しながらつくり変えることで、近代化していこうという勢力が台頭します。磯崎さんの言葉で言えば「テクノクラート」が基盤をつくる。その両方への抵抗として、分離派が立ち上がり、さらに階級意識を裏付けに創宇社が結成され、マルクス主義、ダダイズムなどの潮流が現われる。ジャーナリズムも勃興して、さまざまな職能意識、職能像、建築表現の分岐が起こります。しかし、30年前後に世界恐慌や満州事変があり、国家(中央官僚)が経済・社会の統制を準備していきます。その過程で、それまでに分岐した職能像が急激に収束していくことになります。

1960年代は、やはり技術革新、都市化、社会変動の時代であり、近代批判の潮流もあいまって、多様な職能意識が現われ、建築論、建築家論が活発に議論されました。しかし、70年代に入ると、たとえば60年代までに建築家たちがさまざまな実験を投入することで実現されていた都市開発の仕組みや空間的解決法が一定の蓄積となり、国家により制度化されます。ちょうどこのころまでに育った大規模な設計組織とデベロッパーが大規模建築の設計にあたるようになる。それに対して、建築家は都市や社会の問題からある意味で撤退し、一言でいえばアートとしての問題構成を組み立てることで作家としての建築家像を立てる。それが保守化であったのか、抵抗であったのかは議論の余地があるわけですが。

それからまた40年経って、私たちのいる現在になる。1970年代につくられた社会システムは軋みながらも延命を続けてきましたが、いよいよ持ちこたえることが困難な状況です。そのなかであらためて建築論や建築家像が問われはじめている。建築家が社会を組み替えていく実践のなかで積極的な役割をはたしていくことを考えると、70年代以降の棲み分け構造に根ざす職能意識は、歴史的な系譜を踏まえて相対化し、むしろ職能像を分岐させ、拡張していくべきだと思います。

1920-30年代、1960-70年代、2000-10年代が40年周期で、ある種の反復構造があるとすれば、最初に近代的な建築家像を打ち立てて独自の立場を確保したのが堀口捨己、1960年代の転換期に建築家とは何かを問うて孤立したのが神代雄一郎であり、さてわれわれは......というように歴史的に現在を考えることができるように思います。逆にいえば、私たちの現在の場所を確かめるときに、おふたりが歴史的に重要なランドマークとして浮かび上がってくるわけです。そのようなことを、今回のパネリストの4人の方にあらかじめ問題提起して、若干のやりとりをして今日に至っています。まずはそれぞれのお考えをうかがいましょう。

--

[プレゼンテーション1]

日埜直彦「『2つの近代建築』から考える」

日埜──私からは「建築家とはなにか?」という今日のテーマ、そして堀口捨己、神代雄一郎という二人のいるコンテクストから、「2つの近代建築」というお話をさせていただきます。まず最初にこのテーマを、歴史的文脈においてざっと整理します。2人の具体的な人物を掲げているこの場には不似合いな図式的説明になりますが、見通しは良くなるでしょう。そして最後に、その見通しから振り返って現在を考えたときになにが見えてくるかということをすこしだけ考えたいと思います。

- 2つの近代建築

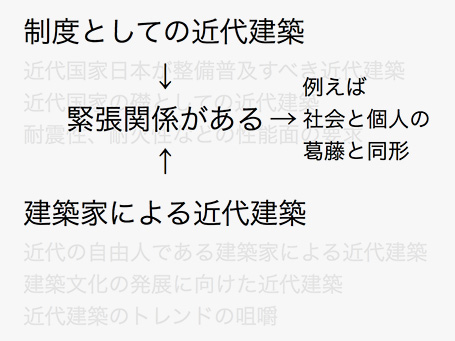

つまり、「制度としての近代建築」と「建築家による近代建築」という、「2つの近代建築」があるのではないかということです。

まず、前者の「制度としての近代建築」とは、近代国家日本が整備・普及すべき近代建築です。たとえば《鹿鳴館》(1883)を象徴的な例として挙げてみてもいいでしょう。欧米の列強に対して遜色ない文化を持つ国家であることを示すためにつくられました。一般に、井上馨のような明治の元勲たちは、近代化した建築と都市をつくり上げることを建築という領域に課しました。またそれと平行して、近代化する日本が必要とする基盤としての近代建築の制度も重要な課題でした。地震国日本に求められる耐震性、江戸同様に火事が多かった東京の不燃化、こうしたことから鉄筋コンクリートと構造計算、またそれを施工できる技術体系の整備が必要になりました。

後者の「建築家による近代建築」は、それとはレイヤーが違っています。近代の自由人であるところの建築家による近代建築です。建築という芸術、あるいは文化の近代化ということを掲げ、またそのうえで近代建築の世界的な動向の咀嚼をともないながら、日本の近代建築を育み、多くの建築家が互いに影響しあう、そのような建築家による近代建築です。

2つの「近代建築」のあいだには緊張関係があります。問われる問題がそもそも異なるわけで、それぞれぴったり重なるわけもなく、しばしば相互に軋轢を生みながら展開したのが、全体としての近代建築だということができるでしょう。こうした二面性は、よく考えてみれば社会と個人という近代の普遍的な矛盾が建築において具体化したものとも言えるでしょうから、こうした構図が見られること自体は当然なのかもしれません。

- 2つの近代建築のあいだの緊張関係

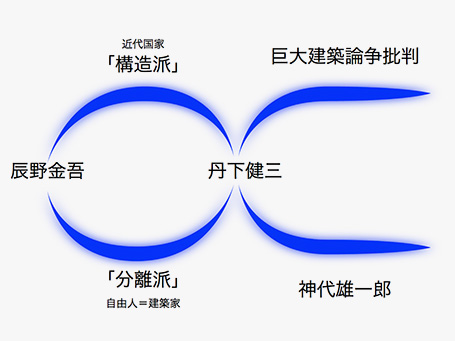

その緊張関係の端緒に、辰野金吾はいます。言うまでもなく、辰野金吾は制度的な意味で日本最初の建築家です。工部大学校造家学科の初代卒業生であり、日本の建築を牽引する責任を感じざるをえない立場にいました。国家のモニュメントとしての《日本銀行》《東京駅》を設計し、そして「国会議事堂」もまた自ら手がけることを強く希望していました。また、日本における建築の教育体制や学会組織の基礎をつくることにおいても功績があります。しかし、その彼が、建築家として、在野の立場で活動することを希望し、執着したという多くの証言があります。つまり辰野金吾は最初から先述の近代建築の二面性に意識的だったと言えるのではないかと思います。

そして、この二面性は分裂します。「制度としての近代建築」に列する建築家として、宮内省で数多くの宮廷建築を手がけた片山東熊の名がまず挙がるでしょうし、また耐震化や不燃化において大きな功績を残した佐野利器、内田祥三がこの列に並びます。「建築家による近代建築」については、まさしく在野の建築家であった横河民輔の名が挙がるでしょうし、その他多数の建築家と並んで堀口捨己もこの列に並ぶでしょう。

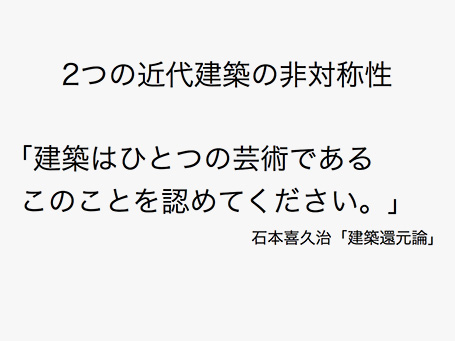

そして、前者の佐野と内田がいわゆる構造派であり、後者の堀口が分離派です。この分裂ないし拮抗は「2つの近代建築」の最初の顕在化だったと言えるでしょう。しかしこの構図はたんに並立するというようなものではありませんでした。国家的課題への答えを模索する構造派に対して、分離派は「建築はひとつの芸術である このことを認めてください」というような悲痛な声を上げることができたに過ぎなかったわけです。堀口もまた建築は芸術であることをことさら主張しなければならないと感じていたひとりでした。

- 2つの近代建築の非対称性。分離派の主張

そしてさらに、現代に至る流れのなかで、あるイメージを描くことができます。辰野金吾にあった二面性が顕在化したかたちで、構造派と分離派において分裂が具体化し、ある時期の丹下健三は例外的にそれを調停し、止揚したかもしれないが、しかしその後も「制度としての近代建築」が広い意味での建築産業一般とすり替わりながら、あらためて巨大建築論争の神代雄一郎とそれへの反論において再び亀裂を顕在化させて、現代にまで連続しているんじゃないか。これが私なりの見立てです。

この構図の意味は、土木の世界を考えるとよくわかります。土木は橋梁のようにデザインが問題になるべき場合でさえ、デザインが問われることは例外的です。「2つの近代建築」のような構図を持つことはついになかった。そして土木の世界のある種の画一性から逆に考えてみれば、この構図がわれわれに何を確保し、維持してきたか見えてきます。日本の建築の多様性は、「2つの近代建築」の緊張関係のあいだに現われてきたものと言っても過言ではないのではないでしょうか。

「建築家とは何か」とあらためて問うときに、日本の近代建築の歴史を踏まえることで、現在の問題を単に現在の視野で考えるだけでは見えてこない重みが具体的になるでしょう。これはたんに、ちょっとした創意による職能の拡張とか、あるいは危機のリアリティとか、そういう問題ではないわけです。近代建築の歴史、150年、さまざまな人間が関わり、そのなかでどうしようもなく進行してきた歴史的過程であり、近代の宿命とでも言うべき構造です。

- 繰り返される「調停、止揚」と「亀裂」

さて、乱暴に整理してここまで話をしてきましたが、しかしある種明快すぎるこんな構図に、じつのところ疑問を感じないではありません。この分裂を見る視野そのものが疎外論的な閉塞に陥ってはいないか?と思う部分があるわけです。構造化または社会化した存在が、ある個人を不本意な位置に追い込んでいるというような、なにかいじけた感じがないでもない。「2つの近代建築」の構図自体が、あるいは建築家の自意識の産物に過ぎないのかもしれない。この構図自体は建築だけではなく、近代のさまざまな分野にありふれた構図であり、それらの分野も同じように閉塞を感じている現実があります。建築家が社会に溶け込まなければいけない、あるいは批評性が社会と建築家を隔てているというような話が流通していて、青井さんはそれを「ナイーブ」と表現していましたが、そんな言葉が漏れるような疎外を感じる現実がたしかにあるのでしょう。しかしそのことがいわば反転し、そうした構図にしがみつくことで自らのアイデンティティを再生産しているとなれば、これは一種の病的な状態であり、あえて言うなら一種の共依存ではないでしょうか。

「病膏肓に入る」とも言います。問題をずらして考えてみてはどうでしょう。われわれはもう少し違う角度、いわば斜めの角度から、この問題を敢えて突き放し、異なる対立項を構えるべきなのではないでしょうか。「ふたつの近代建築」のあいだの緊張がいかに疎外的な状況であったとしても、それは同時におおいに生産的な相互作用でもあったわけです。そしてその生産性は緊張関係そのものに由来すると思います。やや酷な言い方かもしれないけれど、その生産性自体を疎外された建築家たちの苦闘の成果だと評価して良いのではないか。結局のところわれわれは今、建築家のなしえることを擁護する意識とともに集っているのだと思います。そうだとしたら、見失ってはいけないことは明らかです。この緊張関係は歴史的なものであり、個人的なセンチメントに矮小化されるものではありません。そして、この緊張関係こそが、建築家の責任であり、覚悟して引き受けるほかない現実だと思います。そのようにしてきた建築家たちがいて、これからも建築家はそうあるべきなのだろうというのが、「建築家とは何か」という問いに対しての、ひとつの答えなんじゃないかと思うわけです。

青井──明快な整理をしてくださいました。最後に指摘された「疎外論的閉塞」をどうとらえるか、これは今日の議論の中心的なテーマにならざるをえないと思います。

--

[プレゼンテーション2]

天内大樹「歴史、境界、蒐集──前衛運動と三つの要因」

天内──私が専門としている美学は、思想と歴史に立脚しながら、自然現象、映画、演劇、ダンス、音楽、文学、絵画、デザインなどを考察してきました。最近アイドルや演歌など現代日本の土着的な現象にも関心を向けています。そのような立場から、私は修士論文で分離派建築会の成立要因を三つ挙げ、博士論文でなぜ1928年に終わったのかを書きました。

まず、分離派の背景となる建築をめぐる状況を整理します。日本に建築学が入ってきたときの工部大学校という制度では、精神は不要であり技術だけが必要とされていました。ただし、日本に建築学を伝えたジョサイア・コンドルがそう考えていたわけではありません。コンドル自身は講義のなかで"Architecture=Art+Science"と板書していたらしく、のちに学生たちが異口同音にこの言葉を掲げています。ArtとScienceが「+」で足されていて、それらの関連性のなかでArchitectureをとらえていますが、コンドルの強い影響にもかかわらず、辰野金吾は1914年に「建築という学科の中に美術と両立しがたい構造学がある」と、ArtとScienceを別々のものに分けてしまいました。同じ席上で岡田信一郎が、構造学の推進を唱えた辰野とは逆に芸術の不振を懸念した一方、佐野利器は「形の善し悪しとか色彩のことなどは婦女子のすること」と考えていました。野田俊彦も「建築非芸術論」を掲げました。後藤慶二は「内に湧いてくる芸術意欲はないのか」と野田に有効打を繰り出しましたが、当時の言論の世界では黙殺されています。

これまで分離派に関する理解は、長谷川堯さんの言説によって強力に規定されてきました。1972年の著書『神殿か獄舎か』では、学生紛争などを中心とした激動の時代から管理社会への移行を予感させた1960年代と激動の大正時代を重ねています。これはいまでも流通している枠組みです。一方で、1920年当時、建築界で技術主導というよりも実務が尊重され、技術と設計つまり建築の創造との分化が起こったことに着目した整理もあります。山本学治さんは『創造するこころ──山本学治建築論集〈3〉』で、社会全体での技術の蓄積を欠いたまま合理主義を追求した結果、日本の近代建築は「土着性(主体性)」を喪失する宿命にあったと書いています。その文脈で佐野利器や野田俊彦の側は、建築家意識を薄くした個別技術者による、技術と設計の絆を断ち切った観念的な合理主義とされます。他方で分離派は、新たな設計、建築創造を始める必要上、ヨーロッパの新しい建築思想と建築形態をあえて移入し、主体性の喪失を推進した存在と位置づけられています。

- 左=長谷川堯『神殿か獄舎か』(相模書房、1972)

右=山本学治『創造するこころ──山本学治建築論集〈3〉』(鹿島出版会、1981)

土着性を欠いた抽象的な立場から出発せざるを得なかった分離派のメンバーは、じつはかなりばらばらなことを考えています。森田慶一は、構造と自らの心の関連を強く主張していましたが、後に「ル・コルビュジエを真似しなければいけない、規範的な図形を守らなければいけない」というある種の古典主義に傾いていきます。石本喜久治は「因習や標準を捨てなさい」と創造を叫びます。瀧澤眞弓はいわゆる歴史主義ではないにしろ「中世が素晴らしい」と言いますし、堀口も茶室はゴシックやクラシックと並び立つという言い方で、ヨーロッパの様式と重ねながら日本の建築を語っていきます。

- 分離派建築会

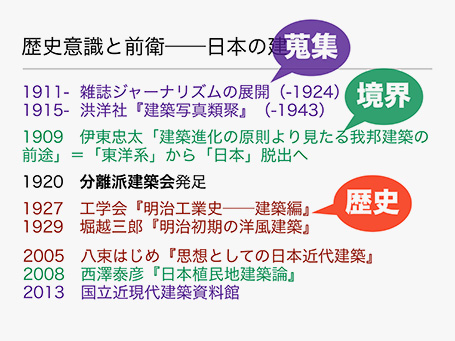

次に、今日初めてお話しますがこうした前衛運動が成り立つ要素を考えてみます。たとえば、「MAVO(マヴォ)」という前衛的な美術集団にとって、彼らを前衛たらしめる要素には、まず当時の作品、近い過去の作品を集めるという「コレクション」が必要です。それから、どこまでが日本かという「境界」も必要で、「アジアはひとつだ」と言ってボーダーを否定したことから東京美術学校を解任された岡倉天心もいました。そして、1923年の結成の時点で、その直前までの明治美術を「歴史」に整備していくことも必要です。そのようなコレクションの「蒐集」、どこまでの範囲を扱うかという「境界」、活動を歴史的に位置づけるための「歴史」の整備という、三つの条件が重なった点にMAVOがありました。文学でも同じことが言えます。『日本文学史』が生まれ(歴史)、『日本文学全集』が出され(蒐集)、漢文学の伝統を排除し日本語で歴史を編集する運動があり(境界)、その結果、白樺派が発足しました。白樺派は堀口捨己にも影響を与えています。建築にも、カタログブックのようにして同時代や過去のスタイルを並べるコレクションが蒐集され、伊東忠太が〈世界建築図〉で「境界」を考えました。刊行は分離派以降ですが、大正になって『明治工業史──建築編』が編纂され始めてから分離派が生まれています。『明治初期の洋風建築』の堀越三郎は堀口の大学院での先生でもあります。これらは近過去の「歴史」にあたります。

- 分離派の「歴史」「境界」「蒐集」

翻って現代を考えてみると、「歴史」の読み直しという意味では八束はじめさんが『思想としての日本近代建築』(2005)を出していますし、西澤泰彦さんは『日本植民地建築論』(2008)において、日本建築の「境界」を考え直すということで、満州や朝鮮や台湾へ出て行った様子をまとめています。また、最近、湯島に国立近現代建築資料館という「アーカイブ」ができました。そのようなかたちでいま、日本の建築を「歴史化する」「境界を考える」「集める」という三つのポイントを経て、読み直しがちょうど起こっています。

そのような現時点において「前衛もやり直せるのか」という挑発をしてみたいと思います。つまり山本学治さんは土着性や主体性がないから分離派は効力を持たなかったと書いていましたが、いまは技術も十分に普及蓄積されていますし、BIM等で合理主義も新たに追求されています。そのときにわれわれ現代人の主体性と土着性を持った「技術」と「創造」の融合をやるのであれば、「いまでしょ」と強調しておきます。

青井──前衛運動を形成する、空間的な「境界」、時間的なパースペクティブとしての「歴史」、そして具体的に資料をまとめる「アーカイブ」という三つの要因についてお話しいただきました。しかし、むしろいかに建築家を立てるかという模索が論理を導き、それに相応した歴史や境界を組み立てるエンジンになるというベクトルを考えなければならないとも思います。

--

[プレゼンテーション3]

ケン・タダシ・オオシマ「ビューロクラシーとジーニアスの『IN-BETWEEN』をめぐって」

オオシマ──今日は「IN-BETWEEN」について考えてみたいと思います。「現代/過去」「建築史/建築設計」「日本/世界」「実物/出版物や雑誌」──、以上の関係を探るためのキーワードです。

「The Architecture of Bureaucracy & the Architecture of Genius」というヘンリー・ラッセル・ヒッチコックのエッセイがあります。「ビューロクラシーの建築」と「ジーニアスの建築」、つまり「組織事務所」と「建築家」についてのエッセイで、この構図は米国でも戦後に大きな問題になりました。ヒッチコックはフィリップ・ジョンソンとともに1932年にMoMAで「インターナショナル・スタイル」展を企画していますが、このエッセイが書かれたのは1947年です。ヒッチコックは、このエッセイのなかで、「新しさはなくなった、質の高いものをつくるべきだ」という問題提起をしました。ビューロクラシーやチームワーク、つまり、共同でなにが可能かという議論を展開したわけです。

- 左=MODERN ARCHITECTURE展のカタログと同時期に出版された Henry Russell Hitchcock and Philip Johnson, The International Style、右=Hitchcock, 'The Architecture of Bureaucracy & the Architecture of Genius' in Architectural Review No. 601, 1947.

1955年に、ARCHITECTURAL BEAUTY IN JAPANが刊行し、堀口さんや神代さんも寄稿しています。ここでは日本の建築的美学を紹介していますが、建築だけではなく現代アートとのつながり、または、フランク・ロイド・ライト、アントニン・レーモンド、坂倉準三、ミース・ファン・デル・ローエなどとの交流のなかで建築が語られる点が興味深いです。外国から見た日本的なものという視点です。堀口さんはヨーロッパから戻ったばかりで、当時のオランダの現代建築を紹介していますが、その後、庭と空間構成の関係についての本『庭と空間構成の伝統』(1965)を出版します。神代さんはアメリカの環境について本『アメリカの環境──都市・建築・芸術』(1971)を書き、国内でデザイン・サーヴェイを行ない、集落の空間と社会との関係を発見します。同じくどちらも外から発見された日本です。

- ARCHITECTURAL BEAUTY IN JAPAN, 1955.

分離派と、さきほどの「ビューロクラシーの建築」「ジーニアスの建築」との関連です。分離派の最初のカタログの表紙を見ると、明らかにオットー・ワーグナーからヒントをえていますが、違うコンテクストのなかでやっていることもわかります。堀口さんは、ある面では分離派の一人ですが、ここでは個人(「ジーニアス」)の面が出ています。

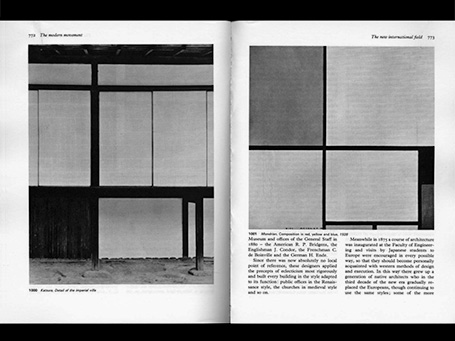

また、桂離宮とテオ・ファン・ドースブルフの写真は、レオナルド・ベネーヴォロという建築史家のテキスト「The Modern Movement: The New International Field」に出てきます。ドースブルフは、ピエト・モンドリアンらとデ・ステイルを結成した美術家です。モノクロで見ると似ているところがありますが、色のことを考えるとまったく違います。それをふまえて堀口捨己の《岡田邸》の庭の写真を考えると、桂離宮との関係やデ・ステイル との関係が、写真の撮り方から見えてきます。堀口さんの「ジーニアス」とは、こうした多層的な理解といえるのではないでしょうか。

- 桂離宮とドースブルフ

引用出典=Leonardo Benevolo, 'The Modern Movement: The New International Field'

1960年は、世界デザイン会議がキーポイントになります。その会議と関連して、伊藤ていじさんの「Nature and Thought in Japanese Design」という論文が書かれました。当時の日本のデザインをどう見るかという内容で、欧米の建築家が関心を示しました。その論文をワシントン大学のフィリップ・シールという先生が読んで、それがきっかけで伊藤さんをシアトルに呼んでいます。有名な『日本の都市空間』は、『建築文化』の1963年の特集がもとになっていますが、伊藤さんがワシントン大学で教えているときに、日本の都市や建築をどうやって説明かを考えていたことが発想の原点だったようです。伊藤さんはワシントン大学では英語で書いていましたし、彼の多くのテキストは英語でも読むことができます。

- Nature and Thought in Japanese Design(世界デザイン会議の関連資料)

さきほどオレゴン大学による1965年の金沢のデザイン・サーヴェイの話がありましたが、普通の街並みでも海外からの視点をとおすことで発見もあります。金沢の街並みは特徴的なので、そうした視点からの調査によってより明確になっています。伊藤ていじさんがワシントン大学の学生を連れてきて、海外からの視点を取り入れたわけです。神代さんは同じく1965年に渡米し、シェーカーや、環境や都市とコミュニティの重要性の発見に至っています。

- 左=『国際建築』1966年11月号(特集=オレゴン大学のデザイン・サーヴェイ)、右=同位置の金沢の地図

青井──「ビューロクラシー(Bureaucracy)」という言葉が出てきましたが、これはヒッチコックだけでなく、池辺陽、八田利也、そして神代雄一郎も使っている言葉です。官僚機構や官僚政治を指す言葉ですが、ここでの文脈では、大型の設計組織のことを指しています。そして「ビューロクラシー」と「ジーニアス(Geneus)」との特質の差異、その棲み分け構造を近代資本主義社会の必然とするのがヒッチコックの論文です。アメリカではその構図が1920-30年頃には出てくるのですが、日本では1960-70年代に大きく表面化してくるわけで、日埜さんはそれをさらに大きなパースペクティヴで一般化されたと見ることができるでしょう。オオシマさんのプレゼンテーションは、国際的な交流において建築の考え方が更新されていくという話でしたが、「ビューロクラシー/アーキテクト」という日本内部の疎外論的構図のなかで建築家が問題構成をどう更新するのかという戦略があり、そこで国際的な情報が意図的にリンクされ、輸出入されるという関係をみる必要があるように思います。

--

[プレゼンテーション4]

藤村龍至「建築家の四つの道」

藤村──私は、東京工業大学の社会工学科を卒業したあとに大学院で建築を学びました。藤岡先生の授業で神代雄一郎さんの名前を初めて知り、その後、自分なりに関心もあって文章で時折、神代さんの名前を出したりすることもあります。青井さんの枠組みのなかに「社会工学派」というレッテルがありますが、今日はある種その末裔として呼ばれたのではないかと推察しますので、その設定に乗りながら持論を展開してみたいと思います。

「建築家とは何か」という枠組みですが、青井さんは、1920年代/1960年代/2000年代に同一な局面があるのではないかという40年周期説を示されました。巨大建築論争では、「アトリエ型」と「組織型」の建築家の対比があり、それが少なくとも言説のうえでは「アトリエ型の建築家」と「組織型の建築家」の住み分けに展開しました。そして、アトリエ型の建築家は住宅と公共へ議論のポイントが置かれ、組織型は巨大開発へ移行したわけです。これは1970年代に分岐した局面ですが、現代においてその分岐がどのような展開を見せているかを示してみたいと思います。

巨大開発に関しては、1970年の大阪万博でそのプロトタイプが示されました。「人工地盤」「大屋根」「丸い大きな穴」「屋外エスカレーター」──、これら一連の建築装置は、その後の日本における都市開発の動員装置になっていきます。具体的には、霞が関ビル、新宿副都心、サンシャインシティ、大阪ビジネスパークなどに始まり、恵比寿ガーデンプレイスや天王洲アイルを経て、六本木ヒルズや東京ミッドタウン、汐留シオサイトや品川インターシティなどの巨大開発で繰り返し用いられる基本的な装置になっています。大阪万博は、6,400万人以上を動員し、上海万博(2010)が塗り替えるまでは万博の最高動員数を保持し続けました。また、その後の沖縄海洋博、神戸ポートピア'81、つくば万博、横浜博など、企業パヴィリオンによって新たに都市を開発する際のコンセプトを提示し、業務機能を誘致するという都市開発のモデルとなりました。それは、バブル崩壊とともに1996年に世界都市博の中止という判断をもってひとつの時代を終えたと言えます。

その後の都市になにが起きているかということで私が注目したいのは、2011年に完成した大阪駅の「大阪ステーションシティ」という巨大開発です。ここは、駅のコンコース上に、南側の商業エリアと北側の再開発エリアをつなぐ人工地盤をつくり、大屋根を懸け、商業施設をつくっています。延床面積が53万平米で、神代さんが批判したころの巨大開発からさらに一桁アップしたような規模です。しかも、開業から1年間で13,000万人を動員しました。動線の結節点に、構造的に人を動員してしまう装置を付加することで、大阪万博に匹敵するほどの動員となっています。個々の装置は、「人工地盤」「大屋根」「屋外エスカレーター」「大きな丸い穴」と、1970年に開発されたボキャブラリーの反復であり、集大成であるとも言えます。

霞が関ビルや万博に始まった巨大開発の時代が、東京の中央・千代田・港の都心三区を除いて、2011年の大阪ステーションシティに集大成してほぼ終わりを迎えていると考えられますが、そのあいだに原理の変更がありました。かつては広告企画によって動員するというコンテンツベースの動員が都市開発の基本的な原理でしたが、大阪駅というすでに人が集まっているところに日用品や雑貨などのほどほどのコンテンツを並べるというアーキテクチャーベースの動員になっています。これは都市開発の原理としては新しいタイプです。

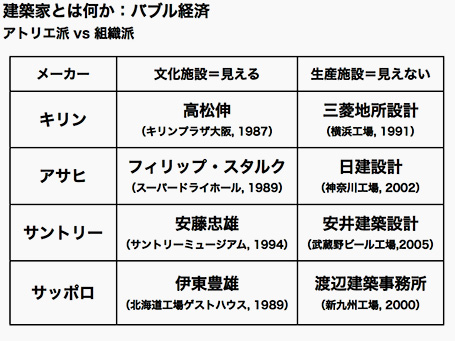

- 大阪ステーションシティ

このような図式がどう展開してきたか、歴史を辿ってみたいと思います。さきほど超高層の誕生にしたがってアトリエ派と組織派に分岐したという話がありましたが、バブル期に入るころには設計者の起用のされ方そのものが変わってきています。それは、ビールメーカーの施設を見るとよくわかります。1980年代の終わりから1990年代はじめに掛けて、各ビールメーカーは建築家を起用しました。高松伸さんが《キリンプラザ大阪》を設計し、アサヒビールの《スーパードライホール》はフィリップ・スタルク、安藤忠雄さんが《サントリーミュージアム》を設計し、サッポロは伊東豊雄さんが《サッポロビール北海道工場ゲストハウス》を設計し、というように、見える部分、文化施設をいわゆるアトリエ派の建築家が設計して、表立って見えない基幹施設・生産施設を組織派が設計をしています。この建築家たちを仮に「ビール・アーキテクト」と名付けると、彼らはこのころ、建築家のある種の社会的イメージをつくったと思います。そして、そのイメージはいまだに社会に根付いていて、世間一般の「建築家」のイメージとしていまだに影響を持っています。

- ビールメーカーによる建築家の起用例(1980-2000年代)

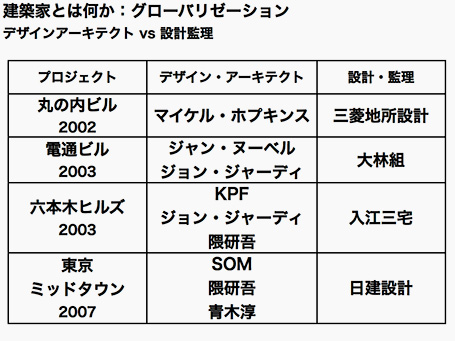

時代が進んで2000年代に入ると、グローバリゼーションを迎えます。ここでは、小渕内閣・小泉内閣による規制緩和があり、グローバリゼーションによって、海外から直接投資される都市開発が東京でも起こります。その巨大開発では海外から建築家を呼ぶことが一般的になり、《丸ビル》はマイケル・ホプキンス、《電通本社ビル》はジャン・ヌーヴェルとジョン・ジャーディ。《六本木ヒルズ》はKPFとジョン・ジャーディ、《東京ミッドタウン》はSOMです。こうしたグローバル・アーキテクトがデザイン監修やファサードの設計をしつつ、本体のヴォリュームの設定や構造計算は組織事務所が担当しています。つまり、さきほどのアトリエ派と組織派の対比が、表層のファサードデザインを担当するデザインアーキテクトと深層の設計監理を担当するコア・アーキテクトの対比に輻輳しています。

- 都内の巨大開発に関わる建築家の例(2000年代以降)

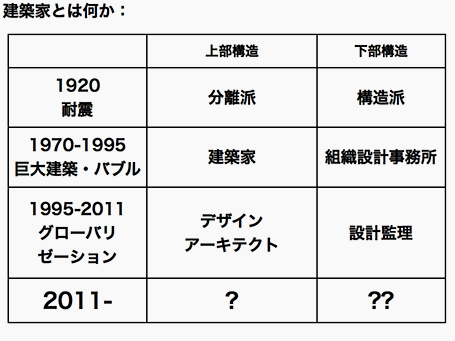

まとめると、1920年代に「『分離派』対『構造派』」があり、1970年代に巨大建築論争を経て「『建築家(アトリエ派)』対『大手設計事務所やゼネコン設計部(組織派)』」となったものが、2000年代には「『デザイン・アーキテクト』対『設計監理』」になっています。

- 各時代における設計者の役割

この関係が、2011年以降、どう分岐していくかを考えたときに、建築家のあり方を国内と海外を分けて考えます。国内を考えると、東洋大学経済学部教授であり、東洋大PPP研究センター長でもある根本祐二さんが指摘している『朽ちるインフラ』問題があります★1。アメリカでは1929年に大恐慌が起こり、30年代にニューディール政策で大量のインフラ供給を実施しました。50年後、1980年代になってインフラの老朽化により、橋が落ちる、地下鉄が止まる、高速道路が閉鎖するなどの問題が一斉に起きました。日本でも同じように1960-70年代に集中投資された公共インフラが50年経った2010-20年代に一斉に老朽化すると言われています。実際に先日の笹子トンネル天井板落下事故が象徴するように、さまざまな場所でインフラの老朽化が問題になっています。それをどう乗り越えるかというときに、すべてを公共投資として更新するのは財政的に難しくなっています。

たとえば、埼玉県鶴ヶ島市には34の施設があり、床面積と築年数から計算すると、将来的に50年間で579億円の経費が掛かるのですが、それに対して年間で計上されている予算は約4億円なので、50年間で200億円しか確保されていません。ということは、床面積を約三分の一まで縮小しなければ維持していけません。これは郊外都市の顕著な例ではありますが、既存施設のなかでも、更新される場所とされない場所があり、どうしても政治的に解決しなければいけない問題となっています。

こうした問題に対して、いま、私たちが取り組んでいることは、大学が住民や行政のあいだに入っていき、学生がありうべきインフラの配置に対してさまざまなオプションをつくり、住民に投票してもらいながら選んでいくという社会実験です。条件に沿ってヴァリエーションを示し、説明し、投票という流れを反復していきます。これは公共政策の分野では、「熟慮民主主義」「対話型調査」と呼ばれる方法です。堀口捨己であれば自分の美学に沿って決定するのかもしれませんが、今日では住民による投票結果によってインフラのあり方への議論を起こしていくという、極めて政治的なアプローチが国内の問題に関しては求められています。

- 埼玉県鶴ヶ島市でのパブリック・ミーティング

一方、海外に対しては、台湾への日本の新幹線技術の導入があったように、新幹線輸出が現実化しています。それに代表されるようなインフラ輸出は、建築業界にとっても大きな目標となり、これまで1970年代から現在までに国内で培ってきた都市開発のノウハウがアジアの新興国を展開する機会が到来しつつあるのだと思います。

以上のような成長戦略と国内戦略が分岐していくのが現代の状況というわけです。まとめると、「アトリエ派/組織派」「グローバル/ドメスティック」に分離します。組織派×グローバルは海外の巨大開発へ向かっていきます。1,000億、2,000億規模の海外市場がメインになります。対して国内では改修が中心になります。アトリエ派も同じくふたつにわかれ、ある一部の人たちは海外の文化施設へいきますが、大半の人たちは国内でワークショップをすることになります。この四つの道のあり方が、いまの建築家にとっての分かれ道です。

- 建築家の四つの道

今日の主題は「建築家とは何か」ですが、名前を定義すると、グローバル・アトリエは基本的に「アーティスト」で、ドメスティックな組織派は「エンジニア」です。つまりこれは、「芸術」と「工学」という伝統的な対比であり、既存の路線の延長でやむをえずこうなっていくので前衛ではありません。一方で、いま、もっともクリティカルなのは、グローバルな組織、つまり都市インフラを輸出していくときにマスタープランを描く組織「マスター・アーキテクト」と、国内で社会のネットワークをつくっていくアトリエ型の「ソーシャル・アーキテクト」なのです。さきほど天内さんから日本では歴史を整理する条件が整っているからやり直せるとアドバイスをいただきましたが、私に言わせていただくと、これが日本の前衛であり、すでに十分にやっていますと言いたいところです。

★1──根本祐二『朽ちるインフラ──忍び寄るもうひとつの危機』(日本経済新聞出版社、2011)

--

[ディスカッション]

疎外論的閉塞をめぐって

青井──まず堀口捨己と現在をつなぐ議論からはじめたいと思います。堀口捨己は、1920年頃に、構造派と社会工学派に対抗したわけですが、当初は「自由な表現者としての主体の場をください」という主張にすぎなかった。それをいつまでも言い続けるわけにはいかない。まもなく、なんらかの問題構成によって、「建築家」を論理的に確保する必要が出てくる。戦前、そのことにもっとも自覚的だったのが堀口で、堀口以外はそうではなかったのではと思わせるほどです。なぜ堀口捨己だけが意識的だったのかは説明が難しいところですが、他の建築家はなぜそうでなかったのかと言えば、おそらく、建築家にとっての表現の向かう先が「国家」というかたちで明瞭に与えられていたからだろうと思います。1930年代には、多くの建築家が日本国家・日本国民をどう建築的に表現するかというテーマを共有し、「建築家」を存立させることができました。当時は大規模な組織設計事務所もありませんでした。

ところが、磯崎さんも1983年の《つくばセンタービル》のときに書かれていますが、1960年代を最後に建築家にとって国家は建築的問題として働かなくなります。実際、かつては国家が社会の骨格のすべてを直接プロデュースしなければならず建築家がそれに答えていたけれど、1970年前後には国家は後景に退いて制度だけを担保し、民間のデベロッパーと組織設計とで大体のことが動く体制が確立しました。そうなると、建築家はそれぞれに独自の問題構成をつくり、かつ、つくり続けるしかなくなる。その後、今日にいたるまでの40年間のいわゆる「建築家」は、社会的、制度的、政治的な文脈に言及しないことによって、また、文化論的、芸術論的な問題構成を立てることで、「建築家」を絶えず再生産するようになったわけです。

日埜さんからは、「ビューロクラシー対アーキテクト」というような構図自体、ビューロクラシー側からはなにも言っておらず、発言はつねに建築家側からのものであると指摘されました。その意味でこれは疎外論的な構図であり、しかもその縮小再生産が続いているとすればほとんど病的ではないかという発言がありました。堀口の時代においては、社会からの切断こそが「建築家」の立て方として際立ったけれども、状況が70年頃を境にひっくり返っていることをよく考える必要がありそうです。

日埜──私自身、さきほどお見せしたような構図をイメージしつつもそれが空疎なものに思えるときがあるわけですね。党派的な分裂した状況を意識化し、自分のアイデンティティを組み立てていくという構図自体が予定調和に見えるときがあるわけです。堀口さんの意思をあえて脇におかせてもらうなら、全体としては結局、日本の近代化という歴史のなかで役割分担をしているだけにも見えるわけです。

そこで疑うべきことは、かつて建築家のアイデンティティとして単一の像を希求するという枠組みが当然のようにそこに成立しているということです。藤村さんの今日のお話は、建築家の像は、事実上すでに分裂しているし、おそらく、これからより細分化していくということだと思います。その是非はともかくとして、建築家というアイデンティティの成立のしがたさは共有されているでしょう。では、その前提のうえでどう「緊張関係」をつくれるのかということが、生産的な論点だと思います。

藤村──私としては建築家像の細分化の指摘からもう一歩踏み込むべきだと思っています。つまり「制度設計に建築家がどう関わるか」という問いを考えたい。

さきほど申し上げた、日本が近代化の過程で整備したインフラのすべてを更新できないという財政問題は、ある意味で大きなチャンスです。経済学的なアプローチだけでは数値目標しか出せません。たとえば「20パーセント削減」という目標が掲げられたとき、実際にどう減らしていくかという具体的な空間設計においては都市計画や建築の専門家の出番です。そのように建築家が専門家として政治的に要請される場面は、1960年代にもありました。当時、国が計画的に成長していくためにしっかりと国土計画を立てていくべきだという局面においては、さきほど日埜さんが示しておられたように、アーキテクトがある意味で統合されるわけです。おそらく青井さんの言う40年周期説とは、経済と空間が緊張関係を持ち、その政治性が高まるときだと思います。そこには建築家にとっては非常にチャンスがあると私は考えています。建築家が制度設計に関わり、財政的な解決の場面に立ち会えるチャンスなので、関係者はおおいにキャンペーンを張るべきだと思っています。

青井──日埜さんのおっしゃる「緊張関係」が具体的に見えにくいようです。「建築家」をめぐる住み分けの構造は、相互批判や乗り入れが生じず、硬直化する点で問題ですが、一方でいま、実際に分裂しつつある状況がある。そこであらためて「緊張関係」がつくれるかどうかということを、もう少し踏み込んで話していただけますか。

日埜──さきほど磯崎さんが「人民」という言葉がさまざまな意味を混同して使われていたために、論が閉塞していたと言われていましたが、同じように「空間的専門性」や「建築家の能力」みたいな言葉が、さまざまな意味を付託されて使われているんじゃないでしょうか。その背景には、建築家とはこうだという像を抱くことができた近代と、現代は状況が違ってきているということがあるでしょう。それぞれの人はそれぞれの現場を持っていて、制度設計に携わる人もいるだろうし、海外に活路を見出しマスタープランニングに関わる人もいるでしょう。そういうふうに建築家像が分散化していくときに、かつてあった緊張関係をうやむやに雲散霧消させてしまうのではなく、「専門性」と「当事者性」を調停するロジックを駆動する緊張関係が必要だということです。たとえば、当事者の資本の論理と、都市空間の課題のあいだにはある種の緊張関係がありますよね。そういうものを現場できちんと組み立てるということです。

青井──それは建築家の存立をめぐる基本的・古典的な問題で、巨大建築論争につながってくると思いますので、ここで神代雄一郎の巨大建築批判をめぐる問題に移りたいと思います。神代さんに対する組織設計側からの反論は、社会、もっとありていにいえば資本の論理が求めているものを設計するのがわれわれの仕事であって文句を言われる筋合いはない、というようなことなわけですが、それは施主への倫理であっても、必ずしも都市や社会に対する専門家の倫理は確保されない。そういうごく当然の問題を洗い流してしまったのが、巨大建築論争の問題点だと思います。

日埜──どうしても建築家側の肩を持つふうな意見ばかり意識してしまうんですが、たとえば林昌二さんが「その社会が建築を創る」(『新建築』1975)と言ったときには、おそらくきわめて厳しい緊張感があったはずです。そこではほとんど露悪的に「制度としての近代建築」に殉じる姿勢を鮮明にされています。問題がそこに露呈しているけれど、それをたんに調停するというだけでなく、どこに問うべきかを問うています。つまり解決を探し求め作り出していくプロセスに参加しているということです。問題を曖昧に解消させるべきではなく、目の前にある問題を直視すべきだと思います。

青井──さきほど藤村さんがある意味で楽観的なフレームを示されました。ソーシャル・アーキテクトとマスター・アーキテクト、そういう整理を示すだけでは巨大建築論争の問題には届かないように思います。日埜さんのお話も踏まえて、もう少し展開してください。

藤村──さきほど例を申し上げましたように、少なくとも政治的な場面においては、「これが解答です」というひとつの理想像を提示することが、意味のない社会になっているのが現状だと思います。つまり、ある合目的的な形態がヴァリエーションとして提示されていて、そのなかからひとつを選びましたというプロセスを演出しなければ合意が得られないというふうに公共性のあり方が変わってきています。そのときにわれわれがやるべきことは、オプションを提示し、熟慮型の議論によって判断がなされるように民主主義を設計していくことだと思います。

巨大建築論争が起こった時代は、「民主主義、地域主義」的な立場と「資本主義、企業主義」的な立場が、日本という空間のなかで対立していたわけですが、いまではグローバル資本主義は世界を覆うわけで、アジア新興国では資本主義、企業主義的な世界が広がっている状態です。1970年代は日本国内でそのような議論がありましたが、現在の国内は、都心三区は別として、おもに民主主義的なワークショップによってつくられる空間が中心になっていて、かつての対立項はもはやないと思います。つまり、神代雄一郎さん的な「民主主義、地域主義」が、全面化しているのではないかと思います。

- ディスカッション風景

個人としての「建築家」

青井──国内がワークショップの空間となり、フラットでニュートラルな民主主義が社会を覆う、だから設計者はなんらかの理念ではなく、合理的な複数のオプションを出せばよいと藤村さんはおっしゃった。しかし、神代雄一郎の「民主主義」「地域主義」は、ヒューマニティや地域コミュニティといったものに対して、個人としての建築家がどういう立場をとるのかという問題でした。そういう個人は消せないのではないか。この問いを裏返しにいえば、堀口捨己や神代雄一郎がその倫理の基盤として「古典」あるいは「共同体」を見た、そういう姿勢も消えるのか。日本の伝統的な建築なり集落なりに対する「目」は、たしかにそうしたフィールドでの調査研究こそ膨大に実践されつづけているけれども、現在的なアクチュアリティを見いだし難い状況になって久しいように見えます。いずれにせよ、個人として、確信を持てるなにかに自分をアンカーし、それを倫理的な根拠として実践を組み立て、あるいは批判しうる、そういった姿勢はもうリアリティがないのでしょうか。

オオシマ──ヒッチコックが示した「ビューロクラシー」と「ジーニアス」の対比に触れながら応答したいと思います。堀口捨己さんと神代雄一郎さんの目は、その主体が非常にはっきりしていますが、現代の建築家においては、組織力か個人のセンスでつくられたものなのかをなかなか言いにくい状態です。たとえば、アメリカの設計事務所SOMは、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコなどに事務所があり、デイヴィッド・チャイルズなどさまざまな個人がいます。出版活動のなかで『SOM Journal』という雑誌を出しており、アトリエ的なやり方で個人を全面に出す編集方針をとりながら、事務所の活動全体としては組織的です。

それから、ロバート・ヴェンチューリはプリツカー賞を受賞しましたが、一緒に仕事をしていたデニス・スコット・ブラウンは、もらえなかったという問題もあります。かつては、「建築家」は個人とみなされてきましたが、いまではSANAAをはじめ、共同で活動することも普通になっていますね。

天内──「建築家」という言葉でイメージされる像は、基本的に「芸術家」の敷衍ですが、その芸術家像ですらこの200年のあいだにできたものです。18世紀の後半に固まり始めた個人の能力の発露としての芸術家像であり、神のクリエーション能力を人が持つという逆説から始まっています。では、現代の建築家をどのように定義するかというときに、必ずしも古典的な芸術家像にこだわる必要はないと思います。いまは、個人の芸術家として生きても生きなくても、組織に所属していても自分で事務所をつくっても、結局は人々との関係のなかで動くわけですから、少しオールドファッションな言い方をすると、どの立場で自分の実存をかけて仕事をしていくのかという程度だと思います。

古典と教養について言えば、もちろん持っていたほうがいいですが、知識が溢れている時代に、ひとりで教養を抱えてやっていくのは難しい。一方で、それぞれが自らのアーカイブを持つということが重要だと私は考えています。以前、磯崎新、川俣正、藤村龍至という三人を取り上げて文章を書いたことがあります(天内大樹「記録することの意味」URL=https://www.10plus1.jp/monthly/2009/07/2-amanai.php)。その三人は自身や周囲のアーカイブをつくる意識が強くあり、自分のなかの蓄積をリストアップして育てながら仕事を進めていく点では、古典と言えるのかはわかりませんが、教養を育んでいると言えるのかなと考えています。

藤村──青井さんの問題の立て方として「建築家とは何か」というときの「建築家」のイメージが、「個人の建築家」を指しているように思いました。政治的な局面にいくらでも対応可能だし、海外に行ってもマーケットはあるなかで、なぜ「建築家」を問うのだろうかと思っていたのですが、「個人の」とした瞬間に、問題が少し難しくなる気はします。近代的な個人の天才型としての建築家の時代は日本では、さきほどの「ビール・アーキテクト」の時代でほぼ終わっております。それまでは日本でも個人の建築家が要請されていたと思いますが、その後においては、一部の文化施設の設計者としてはありえますが、社会的要請の機会としては絶滅の危機に瀕しているというのが私の基本的な見解です。

これについては、情報工学の発展も関係しています。たとえば、いわゆる「集合知」と言われる、集団の単純な反復がひとりの天才を超えていくという考え方です。現在、東洋大学で取り組んでいるのは、50人の学生のチームがワークショップを繰り返し、模型で履歴を残し、住民の方々に投票していただき、そのワークショップを反復するというオペレーションによって、ひとりの天才を超えていくような濃密な計画を実現する手法です。これは、新しい民主主義のかたちでもありますし、新しい地域主義のかたちでもあると思います。そのパイオニアになることによって、今日の個人は歴史に署名されるのではないでしょうか。

青井──私は個人に帰されるルネサンス以来の伝統的アーキテクト像を守りたいとはまったく思っていません。むしろそれは成立しにくくなっているし、足かせになっている枠組みは解体すればいい。そうして、いろいろな職能像が立ち現われやすい状況をつくるべきだと思っていますし、あるいはアーティスト的建築家像もそのなかで研ぎすまされるなら、そのほうがいい。ただ、たとえば震災復興の局面を見れば明らかですが、たとえ「署名」をせずとも、それぞれの局面で個人が判断を迫られる、その局面を消すことはできません。神代雄一郎の問いは、そうした極めて局地的で政治的な局面でもつねに繰り返し問われているはずです。巨大建築論争の一連の言説のなかで、神代雄一郎が、名前の出ない組織の設計者をも、つねに「建築家」と名指そうとしたことを想起したいと思います。

日埜──神代雄一郎さんが巨大建築論争を打ち立てたときに問うたのは、いわゆる建築家にむけて、ということではなくて、建築に携わる個人の倫理観だったのだと思います。そういう意味で、必ずしも個人か組織かという問題ではないでしょう。

伝統や古典についてですが、もはや誰も知らないのであれば、それを戦略的なリソースとして使えば良いということになるんじゃないでしょうか。どのみち最低限シェアされている文脈はあるわけですが、部分的にしかシェアされていない文脈、個人で思っているだけの文脈もあります。そういったグラデーションのなかでは、むしろ思い起こす身振りを共有したりするような戦略においてそれを用いることでしか、古典の位置づけがしにくいのは致し方ないことでしょう。

これまでの議論に関連して、最後に事例をひとつ挙げておきます。デビッド・チッパーフィールドという建築家が《アンカレッジ博物館》の増築コンペで勝ちました。昨今のアメリカのコンペでは、わりとアイコン建築的な派手なものが求められる傾向が強いのですが、むしろボックス状の抑制的なチッパーフィールドのデザインが選ばれてしまった。建築家は、設計を進めながら住民とワークショップをして、派手な外観は百害あって一利無しだと説得するはめになりました。必ずしも「天才」的なデザインのなりたちがワークショップのなかで成立しにくいというものでもなく、むしろワークショップがそういうものを求めるということもありうるわけです。

とはいっても、ある程度の大きな見通しはあるでしょう。藤村さんの示したイメージに僕は反論しているつもりはなく、それなりの妥当性があると思います。ただ、実際の現場に入っていって、具体的な場になればなるほど、その構図はそんなに簡単に解けなくなるでしょうし、その現場でその都度われわれは問題を組み立てるしかない。そしてそれはたんなる調停ではなく戦略的に文脈を作り出していくものにならざるをえないのだろうと思います。

[2013年4月28日、明治大学駿河台キャンパス リバティホールにて]

ひの・なおひこ

1971年生まれ。建築家。日埜建築設計事務所主宰。芝浦工業大学非常勤講師、早稲田大学非常勤講師。作品=《ギャラリー小柳ビューイングルーム》《セントラルビル》《横浜トリエンナーレ会場構成(BankART Studio NYK)》ほか。「Struggling Cities」展企画監修。

あまない・だいき

1980年生まれ。美学芸術学/建築思想史。東京理科大学ポストドクトラル研究員。共著=『ディスポジション』『建築・都市ブックガイド21世紀』『批評理論と社会理論1:アイステーシス』ほか。共訳=エイドリアン・フォーティー『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』、ジェフリー・スコット『人間主義の建築──趣味の歴史をめぐる一考察』。

けん・ただし・おおしま

1965年生まれ。ワシントン大学准教授。著書、共書=『VISIONS OF THE REAL: MODERN HOUSES IN THE 20TH CENTURY』『Arata Isozaki』『International Architecture in Interwar Japan: Constructing Kokusai Kenchiku』ほか。

ふじむら・りゅうじ

1976年東京生まれ。建築家。東洋大学理工学部建築学科専任講師。藤村龍至建築設計事務所代表。作品=《BUILDING K》《東京郊外の家》《倉庫の家》《小屋の家》ほか。編著書=『1995年以後』『アーキテクト2.0』『3・11後の建築と社会デザイン』『コミュニケーションのアーキテクチャを設計する』ほか。