刊行記念トークショー 第2部:建築の場所/建築家の場所

戸田──さて、後半は新堀学さんにご登壇いただきます。新堀さんは、1964年に埼玉県に生まれ、1990年に東京大学を卒業されました。卒業後は、安藤忠雄さんの事務所に7年間お勤めになられて、その後、自分の事務所を設立されています。新堀さんはNPO地域再創生プログラムに参加されていたり、リノベーション、建築再生について複数のご著書を執筆しています。最近は、気仙沼の方でも活動されていますが、今日は、まずご自身のプロジェクトを紹介していただき、その後、吉良さんとお話ししていただきたいと思います。

吉良──新堀さんにお話しいただく前に、なぜ新堀さんに来ていただいたか、ひと言添えさせてください。実は、私は新堀さんのことを全然知らないというか、一回しか会ったことないんです(笑)。去年の年末にご縁があって、上野にある最後の同潤会アパートを見学させていただきました。そのときに新堀さんと初めてお話ししたんです。新堀さんは、そこにあるタイルや階段などといった建築のフィジカルなものが、そこに暮らす人や通りにどんな効果をもたらしたか、私の言葉で言えば、どんな「場の気分」があったか、ということをすごく楽しそうにお話しされていて、気持ちが通じるような気がしました。それで今回、せっかくトークをするのであれば、是非お話しをおうかがいしたいと、新堀さんをお誘いしたという経緯です。

新堀──私も吉良さんの本を読んで、また、今日のお話を聞いて、すごく通じるところを感じて、共感しています。本を読んで一番素晴らしいと思ったのは、建築に対してきちんと肯定的であることです。それは楽天的とは違っていて、そこに建築があっていいのか、もっと違う方法があるのではないかという、葛藤のなかから生まれてきた肯定だと僕は感じているんですね。その肯定の根源は、吉良さん自身の人格にもあるだろうし、オランダという背景にもあるんだろうなと思います。

吉良──ありがとうございます(笑)。

住みこなし手の知恵を受け継ぐ──住宅遺産トラスト

- 展覧会「昭和の名作住宅に暮らす」

(2012.9.21〜10.21)チラシ

なぜ、住宅を残さなければいけないかというと、そこには、つくり手の知恵がアーカイブされていると同時に、住まい手の知恵がアーカイブされていると考えているからです。例えば、その住宅に40年住まわれてきた方は、その住宅を住みこなす知恵を持っているはずなのですね。建築が失われれば、その知恵やそれを生み出した空間が失われます。そんな「住みこなし手」の知恵を受け継ぐためにも、器が残らないといけない。建築はそれらのリファレンスでもある。このような考え方のもと、活動を行なっています。

敷地のリノベーション──鎌倉明月院桂橋

- 《鎌倉明月院桂橋》

- 明月院敷地図

新堀──これは、《鎌倉明月院桂橋》(1999)のプロジェクトです。実は僕の最初の作品です。建築物ではありませんが、人が渡る木造の橋をつくりました。配置図の赤い部分です。橋ができる前は、庭園をぐるっと巡って戻ってきた人たちが、一個所に集中してしまい、人の流れが滞っていました。橋を架けることで流れを分散しています。「敷地のリノベーション」と言うと格好いいですが、動線を変更することで、庭園の構造をリノベーションしています。この庭園には750年くらいの歴史がありますが、この橋も、これからの歴史に貢献できるようになればと思っています。

橋の構造は3部構成となっていて、まず、丸太を太鼓落としにした桁があり、その上に貫で構造をつくり、塗り壁の腰をつくっています。「真・行・草」の概念を建築に置き換えています。

居場所をつくる──さくら国際高等学校プロジェクト

新堀──次に、「さくら国際高等学校プロジェクト」(2007-)を紹介します。長野県上田市の廃校を再生するというプロジェクトです。この建物は、14年ものあいだ放置されていたのですが、不登校生徒の学びの場所として、再生しようとしています。テーマは「居場所をつくる」。建物が古いので、再生しつつ居場所をつくらないといけないのですが、その主体を生徒たちに担ってもらって、僕はそれをサポートするというかたちをとっています。

- 再創生ワークショップでのデッキづくり

- 中庭に芝をはり、居場所をつくる

新堀──これは、「再創生ワークショップ」の様子ですが、生徒たちがデッキをつくっています。ほかにも、「居場所マップ・ピクニック」といって、自分たちがどういう場所が好きかをマップに落として発見するワークショップも行ないました。そういった活動は、『再創生新聞』としてまとめ、自分たちがこの施設から出て行った後も、後輩たちへ活動の記録が残るようにしました。また、裏庭のようになっていた中庭に芝をはってきれいにし、自分たちの場所として再生しています。この中庭を生徒たちは、外の教室として使っています。新教室棟は敷地の一番外側から地域に向けて学校の中の様子をひらいています。デッキは外からアクセスできるので、生徒が昼休みにお弁当を食べたり、近くの保育園の子供たちがやってきて休んでいくという風景も見られます。

建築を受け継ぐ──同潤会アパートメント

新堀──僕が、建物のリノベーションや、建築を受け継いでいくことを深く考えるようになったきっかけは、同潤会の建築との出会いでした。茗荷谷駅前にあった《大塚女子アパートメント》の保存活動に参加したのが最初です。外側から見るとブロック状の建物ですが、内側には大きな中庭があって、階段には彫刻的な手すり、一番上にはサンルームがあります。当時としては、高い水準の住宅ですね。この建物は東京都の所有になっていましたので、都が首を縦に振れば残ったはずなのですが、結局は、老朽化を理由に2003年に解体されてしまいました。

- 《大塚女子アパートメント》

新堀──解体の噂を聞いた2002年には、保存活動の輪を一般に広げるために建物を知ってもらおうと、「Open Apartment」というサイトスペシフィックなイベントを企画しました。100人くらいの学生が集まりました。結局は、都の決定は覆らず建物は残らなかったわけですが、この活動がNPO地域再創生プログラムに受け継がれ、いまも続いています。

- 《上野下アパートメント》

新堀──この写真は、先ほど吉良さんがおっしゃっていた《上野下アパートメント》です。ここでライターの村島さんからご紹介いただき、吉良さんと出会いました。このときご主人のクラウスさんからも、「建物のほうが人間よりも大事なんだよ」という、古い建物に対しての肯定的なお話しを聞くことができました。僕のプロジェクトの説明は以上です。

受け継がれる何か

新堀──吉良さんにお尋ねしたいのですが、《上野下》は、築85年くらいです。オランダに住んでいると、築85年では必ずしも古くないと思うのですが、そういった、古いものがある町と、そうでない東京などの町とでは、人々の考え方で、何が一番違うと思われますか?吉良──その答えは、新堀さんがずっとおっしゃられていたことだと思うのですが、「受け継がれる何かがある」かどうか、そしてそれを「認識している」かどうかが大きな違いなのだなと思います。受け継がれる対象があれば、それをシェアできるし、それを共有のものとして認識できます。しかし東京の場合、豊かな何かが失われていって、それを受け継ぐことができないという状況、共有のものとして認識できていない状況というのがあります。そこが大きな違いではないでしょうか。

新堀──《シーボルトハウス》と《レモンストラント教会の再生》プロジェクトで、すごく楽しそうに宝さがしをしていますよね。建物から何が出てくるのだろうというワクワク感が、本を読んでいても伝わってきました。建設に関わった人たちは、そのワクワクを、実際の体験として持ち帰ることができると思うのですが、建物が完成したあとに入ってくる人々に、そうした建物のライブ感を伝えることは、とても大事なことだと思います。おそらく、ヨーロッパに住む人たち、少なくとも、シーボルトハウスを住み継いできた人たち、教会を使い続けてきた人たちは、そのことをわかっていたのですよね。

- レモンストラント教会。解体によって、竣工時の扉の跡、鋳鉄の柱、アールデコの扉の跡が出現した

吉良──ヨーロッパと日本の状況を一概には比べられませんが、テクニカルなことを言えば、レンガ造と木造の違いがあります。レンガは構造的にも壊すのは大変なので、変更を加えるときも、部分的に壊したり継ぎ足したりします。それに対して木造は、もちろん部分的な拡張や変更をすることもありますが、全体を壊して建て替えやすい。

また、アムステルダムでは、古い建物を残すんだという意志を、市民たちが共有した劇的な瞬間というのがありました。オランダはヨーロッパにあるので、他のヨーロッパ諸国と同じように、もともと古いものを大切にする国だと思ってらっしゃるかもしれませんが、実は、オランダは干拓で国土を拡張していった国なので、基本的には土木建設立国なんですね。日本と同じように、建てるのもつくるのも、高速道路も地下鉄も大好きです。そういうところにはお金が集まりやすい国です。こういった風潮は70年代終わりごろまで続きますが、そこに住民たちが「NO!」と言って立ち上がったんですね。

新堀──なるほど。

吉良──結局そのときは、運動の対象になっていた建物の運命を覆すことはできず、壊されてしまったのですが、その後、国の政策が変わりました。その転換点というか、歴史的瞬間に立ち会った経験が、受け継がれているということもあると思います。いくら建築家が声を大きくして言ってみても、そういった共有する経験がなければ、難しいと思います。

新堀さんのお話ですばらしいと思ったのは、残せる仕組みをつくっているということです。建築というのは、非常に大きな経済活動といいますか、大変にお金のかかるものです。それを受け継げる仕組みがないかぎりは、どんなに価値がある、もったいないと言っても、壊れていってしまいます。そういった意味で、「住宅遺産トラスト」の活動は、とても重要だと思いました。

新堀──活動を続けるなかで、古い建物に対するある種の了解というか、共通認識というものが、まだまだ局所的だなと感じています。逆に言うと、建築が肯定される場所を僕らがつくっていかないといけないわけです。そういうことを、吉良さんの本を読みながら思っていました。建築が人を幸せにするということを肯定できるものだということが、この本からは、すごく自然に伝わってきて、勇気づけられました。

いまの日本の風潮は、社会や都市にかかわる問題を、必ずしも建築で解決する必要はないと言う部分があります。そんななかで、建築はまったくいらないのか? という問いを突き付けられているような強迫観念にとらわれてしまって、設計事務所に行かない学生も増えてきています。

でもやはり、いろいろある解決のなかに、建築でこそ人の寿命を超えた何かを伝えられるありようがあると僕は思います。だから、吉良さんの本にはすごく勇気づけられたし、建築を人の寿命より短くしてしまってはいけないと強く思ったんです。それこそ、《シーボルトハウス》が400年経って、新しい価値を吉良さんによって引き出されたように、時代を超えて伝えられるべき何かを建築内に持つことができるはずだと思うのです。そして、その何かを引き出すのが建築家の役割であり、建築家だからこそできることだと思います。吉良さんが吹き込んだ新しい命も、また、100年、200年経てば、誰かがまた違ったかたちで生かしていくのだと思います。そういった、建築の底力をどうやって埋め込んでいくか、どうやって引き出していくか、という葛藤が、この本のなかで一番感動したところです。

プロセスが建築をつくる

新堀──《墓地のパビリオン》の話を聞きたいのですが、この形を導き出した方法を、「気分」という言い方で表わしていました。「場の気分」というものは、実際にどの時点で確信を持てたのでしょうか? 模型の段階で「この通り建てればいい」と思ったのか、それとも実際に建ち上がって、中に入って大工さんから「いいね」と言われたときに感じられたのでしょうか?吉良──場の気分、雰囲気に対する確信は、イメージを集めた段階でありました。

新堀──では、形に関しての確信は、いつ持てたのですか?

吉良──イメージを集めた段階では、確信はまったくなかったですね。模型をつくったり、実際の建設に向けての調整を進めるなかで、徐々に辿りついたといった感じです。設計を進めるプロセスでは、写真を集めたり、模型をつくったり、図面を描いたりと、いろいろな媒体を使いますよね。コンピュータという新しい媒体が生まれたことも、すごく幸せなことだと思っているんです。それぞれの媒体を最大限に使って、最終的な建物に辿りつければいいと思っています。最初の模型をつくったときには、形はできているのですが、それ以上でもそれ以下でもありません。模型をつくったということと、実際に建てるということとのあいだには、とても大きなギャップがあるんですね。建物にしようとするプロセスで、それを材料や構造が持っている大きさや重さといったものに転換していかないといけない。結局、最初の模型は、そのままの形では建つことはなかったのですが、そういった、検討のプロセスが、一番プロフェッショナルな部分だと思っています。

この建物では、フリーフォームから、すべてを円に変更して、手で運べるガラスの大きさに変えて、構造を合理的に変換していくプロセスが重要でした。材料の規格というのは文化でもあるし、なぜスチールの構造がその大きさなのか、なぜガラスの大きさはこれ以上にできないのかということの背景には、人間のサイズであるとか、さまざまな理由があるわけです。そういった建物をつくっていく要素としてのディメンションやファクターを組み込んでいくことで、デザインが変わり、最終的に材料が決まる。もし、最初の模型の段階で、日本で建設をしていたら、また違う形になっていたと思います。つくっていくプロセスのなかで、その場所に建つ、その国の建物になっていくというのが、すごく楽しいところですよね。

新堀──その話には、とても共感しますね。吉良さんの「場の気分」というのは、僕が最近使っている言葉で言うと、「ありよう」というものに近い気がしました。「場の気分」というのは、そこに人がどうあるかということや、その場所自体がどのような気候であるかということ、そういった「ありよう」を重ね合わせた非実体的なものだと思うんですね。しかしそれを実際につくるときには、当然、人が使えるものでなくてはならないし、「なりたち」を考えないといけない。以前どこかに、建築家の役割というのは、「橋を架けること」だと書いたことがあったのですが、最近では、「ありよう」と「なりたち」に橋を架けることが建築家の役割ではないかと思っています。そのことを、このプロジェクトはすごく純粋な形で表わしていると思ったんです。

素材の選び方や、誰がつくるのかということ、工期や予算も含めて、検討し、調整し、ひとつの形に統合していく。その推進力は、建築家の持っている力だし、吉良さん自身のプロジェクトでの立ち位置だと思うんですね。これを本当にフリーフォームという形で、頭のなかに思い描いた面白そうな形、あるいは、どこかから持ってきた形を建ててしまうと、それは、実は建築ではないのではと思います。その不自由さと、自由さのあいだに、ひとつの場所を確保していくこと。それが、建築家の場所であり、建築の場所であると思います。

自分の場所にしていくための時間

新堀──コレクティブハウスでは、かなりご苦労されたようですね。吉良──建築家的には、このプロジェクトはセラピーだったと思います(笑)。これ以降、解放されたというか。

新堀──僕はいま、東北の集団防災移転に関わっているのですが、まさに、25戸の新しいひとつの集落をつくらなければいけないという状況に直面しています。土地が造成されるまであと2年。そこから建設が始まるのですが、その時間を使ってまちづくりの準備をしておきたいと考えています。移転される皆さんは、もともと住んでいた集落とはまったく違うかたちでの住み方を強要されるわけで、外国の新しい土地に新しい家をつくるというのと同じくらい、まだイメージが持てていません。それを少し先取りしつつ、住民の方々が納得して住むことができるように、どういった仕組みづくりが必要か検討していたところでしたので、この話には非常に興味を持ちました。NGO/NPOを立ち上げて、住民が主体となって建設を進めるというのは、オランダではさほど珍しくないのでしょうか?

吉良──このプロジェクトを進めていたころには、数も少なく、パイオニア的な存在でした。その後5年くらいで、かなり増えているようですね。

新堀──そのNGOは、予算をどのように確保したのでしょうか。

吉良──彼らは、できる限りディベロッパーと同じプロセスで住宅をつくりたいと思っていました。個人の場合は、出来上がった段階でお金を払えばすむのですが、ディベロッパーと同じ立場となると、その前の段階からお金がかかってくることになります。予算の確保については、このような住民団体に対して、銀行にローンを組ませることをサポートしてくれる団体がありました。その存在が一番重要だったと思います。

新堀──意思決定が難しそうですが。

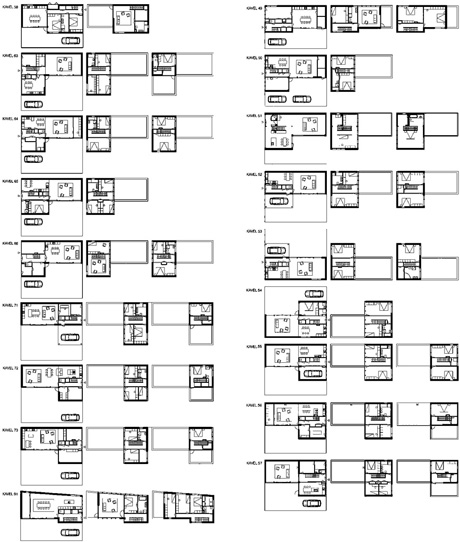

吉良──プロジェクトを始めるにあたって、まず確認したのが、クライアントが18組いるのか、それとも、住民NGOというひとりなのか、ということです。18組のクライアントという考えならば、設計料はこれだけで、ひとりのクライアントならば、これだけですよと伝えました。当然、彼らは一緒にやることで安くできるという気持ちがあったわけで、ひとりのクライアントだということになりました。クライアントがひとりなら、設計はひとつになるし、設計の判断もひとつの口から聞きたいということで、お互いに了解しました。とはいえ、実際には18組の住人がいるわけで、ひとつの設計のなかに、バリエーションを設ける必要があります。フォーマルな一対一の建築家とクライアントの関係という以外に、基本設計ができた段階で、18組の住人たちそれぞれの話を聞く機会をつくりました。18家族、それぞれ30分で、合計4回の場をつくりました。

個人のクライアントだと、延々と話しを聞くこともあるのですが、グループなので、平等にしなければいけません。決断できない人がいれば、プロジェクトの進行が遅れて、グループ全体に迷惑がかかってしまいます。この場合、「個人」はお客さんじゃないんですね。一番重要な違いは、参加している人たちが、自分たち自身をお客さんだと思うか、開発主体だと思うか。うまくプロジェクトを進めれば、儲かりはしないけれども、安くていいものがつくれてラッキーだというメンタリティに持っていけるかだと思います。

- それぞれの住民との話し合いの結果つくられた平面

新堀──そのマネジメントは、本にも出てきたNGO「キューブ」がされているのですよね。担当の女性は、アーキテクトだったのですか?

吉良──彼女はとてもすばらしい方でしたね。建築の勉強をしていたのですが、ディベロッパーに勤めていた経験を持ちます。建物のデザインもわかれば、ディテールもわかって、ファイナンスのこともわかっている。自治体とも交渉できるというすごい人でした。「キューブ」は、そういった人たちが中心となっているグループでした。「キューブ」が、この18世帯の住民グループにさまざまなアドバイスをしていました。何をもとに建築家のデザインを判断すべきか、何をもとに工事業者の見積もりを判断すべきか。また、「キューブ」の指示で、住民グループの参加者たちも、設計委員、ファイナンス委員、建設委員、お祭り委員といった、役割に分かれました。すべての住民が何かしらの委員会に参加するのです。そのことよって、彼らも責任を持つようになります。

このプロジェクトは、竣工するまでに3年くらいかかっています。自治体と交渉して設計する権利を勝ち取るのに1年、設計に1年、工事に1年。そこで面白いと思ったのが、建物ができたときには、すでにコミュニティができていたことですね。さきほど新堀さんからお話のあった、東北の集団移転でも、これからの2年で、まっさらな土地に移っていく準備ができるというか、コミュニティをつくっていける可能性があるんじゃないかと思います。

新堀──次にいくための(トランジットのための)2年ですね。

吉良──ラッキーな2年だと思うんですよ。いきなりそこに移るのは大変なことなので、そのくらいの時間がないと、新しい場所に移れないと思うんですね。そのプロセスがうまく踏めれば、移ったときには、すでに自分たちの場所になっているという幸せな状況にもなると思います。

新堀──時間を掛けた仕組みづくりというのを聞いて、延岡駅前の広場の開発の話を思い出しました。建築家の乾久美子さんとコミュニティデザイナーの山崎亮さんが組んでされていますが、きちんと発言のできる住民を育てるということをすでに2年間かけてやっています。「住民」という言い方をすると、「私」という意味合いがでてきますが、「私」を「私たち」にする仕掛けづくり、彼らをまとめる職能が、日本でも、もっと普通になってほしいですね。そういった職能を育てられる教育も必要になるかもしれません。吉良さんのプロジェクトを見ながら、そう思いました。

工事はひとつの工務店が行なったそうですが、住民たちは個別に契約したのですか?

吉良──個別です。契約は個別だけども、全体工事は一括というかたちです。支払いは各家庭から行なうので、なかなか複雑でした。そういった仕組みまでつくったのがキューブのすごいところなのですが。

新堀──定期借地権は使っているのですか?

吉良──ここは違います。アムステルダムは基本的にそうなのですが、ここはそうではないです。

新堀──この道路のつくられ方は少し面白いと思っているのですが、公道になっているのですか?

吉良──そうです。これは都市計画の一環として、都市デザインのところまで自治体がつくっています。ヴィール・アレッツが都市デザインをしているのですが、区画が決まっていて、境界から3.5m距離を開け、その代わり、反対の境界には接して建てなさいというような決まりもあるんです。

- フローニンゲン市リニ地区のアーバンデザイン。オランダで一般的なタウンハウスと違って区画は正方形に近かった

新堀──こういうところが、パブリックなスペースとして、よく確保できたなと感心します。パブリックなスペースが私有空間と切れずに接続しているところが、ここの空間の価値だと思います。

吉良──そうですね。そのあたりが、日本の都市計画よりも一歩進んで、都市デザインのところまでいっているよさではあるのですが、逆にそのために自由に形がつくれないという制約もあります。みんな四角いものをつくらざるをえない、みたいな(笑)。形から入るといったことが、住宅の場合だとほとんど不可能ですね。例えば、自分でセットバックして建てたいということもできないわけですから。

新堀──壁面線を揃えないといけないのですね。

吉良──そのことで、ストリートの空間のデザインを担保しています。

新堀──このプロジェクトは、「キューブ」という団体がいくつか手がけたうちのひとつということですか?

吉良──はい。私自身も、このようなプロジェクトを3つくらいやっていますし、これ以降は流行って、リーマンショック以降も個人が動いているという感じですね。オランダの人たちは企業者精神があるというか、独立心旺盛なので、そういう活力みたいなものが強い文化かもしれませんね。ひとがやるのを待っていられないというか。

新堀──ちなみに、これはずっとワンオーナーなのでしょうか?

吉良──いえ、もちろん常に入れ替わりがあります。ただ、オーナーが変わっても、外装材の変更だとか、建物の高さを変更できないなど、協定を結んで受け継いでいます。

新堀──壊すことや建て替えは可能なのでしょうか?

吉良──オランダの発想のなかでは、一度つくったものを壊すというのは資産を壊すことなので、よっぽどのことがない限りしません。日本の場合だと、土地が資産という意識がありますが、ここでは建物も資産なのです。可能性としてはありますけれど、壊してつくるのはお金がかかりますから。

コミュニティのOSづくり

戸田──さきほど、建築を3年かけてつくっていくことが、コミュニティをつくっていくことになった、建物ができたときには、自ずとストリートができていて、そこにコミュニティが立ち上がっていたという吉良さんの話がありましたが、非常に感動的だと思いました。そういう機会は、日本ではなかなかないものですか?新堀──そうですね。工夫をしないと難しいと思います。

吉良──オランダでも、そういった経験はそれまでにはなかったです。私自身も、建った瞬間に目から鱗といいますが。完成するまでは、ストリートのことは一瞬も考えずに設計していたので、それは新しい可能性かなと思いました。

新堀──例えば、色がバラバラになるという話がありましたが、ル・コルビュジエの《ペサックの集合住宅》は、本人が作品集にも載せないくらい怒ったらしいのですが、すごく色んな色に塗られた建物です。

吉良──あれ、いいですよね。

新堀──僕はまだ実際には見たことがないのですが、行った人からは、「楽しいよ」という感想を聞きます。このように、住民たちが、事後的にハッキングしてくようなことが、オランダでは起きますよね?

吉良──そうですね。ただ、この建物は、外観はなかなか変えられないんです。意匠に対しての変更は、景観委員会にいちいち提案しないといけないので。2階半のところを3階にするという変更はありうると思います。私は、「それぞれ勝手にやればいいのでは?」と言ったのですが、住民たちのほうが、「とんでもない」と。自分たちがコミットしてつくった決まりだと、受け継がれていくのですね。ファサードの色を自分たちで好き勝手に選びたいと聞いたときには、私は言葉を失ったくらいに驚いたのですが、しかし、彼らが望んでいることを受け入れたことで、ストリートを発見できたと思いますし、それが、私自身がこのプロジェクトから学ぶことにできたことでもあります。自分たちが決めたからこそ、彼らの財産となり、受け継がれていきます。設計を進めるなかでの彼らとのダイアローグを通じて、そういった仕組みをつくっていくことで、建築家が去ったあとも、住民が主体となって動いていくのですね。そういった仕組みづくりができればいいなと、このプロジェクトでは思いました。

新堀──要するに、建物というフィジカルな部分だけでなく、町自体をどう使っていくかというOS(オペレーティング・システム)を一緒につくったということでしょうか?

吉良──そのとおりです。建物が出来上がっていくなかで、人間関係も変化していく。設計のプロジェクトをグループでやると非常に難しい瞬間はあるじゃないですか。でも、その局面を乗り越えてきた結束力が、コミュニティをつくっていきます。人のつながりは、建築がなくてもつくれるかもしれませんが、建築がつくっていくこともできると思うのです。

新堀──逆に言うと、建築を媒体にして、そこに存在するOS的なものが、後から入ってきた人にとっても、わかりやすいかたちで伝わると。

吉良──そうですね。はっきりしているから記述できるので。それが嫌であれば、ここに住まなければいいことですし。

新堀──建て替わっても、400年後OSが生きてつながっていたら素晴らしいですね。

吉良──外装はレンガに変わっていそうな気がします(笑)。木は難しかったみたいです。でもそれが伝統になるかもしれませんし。

戸田──最後に、吉良さんがこの先に見ているものは何でしょうか。

吉良──最近の日本の状況は、古い建物が壊されていくという、どうしようもない面もあります。しかし、今日の新堀さんのお話をうかがって、与えられたシステムのなかで、変えていく、つくっていうというクリエイティブさに可能性があるなと感じました。また、日本の建築は、ヨーロッパの国では実現できないような、建築のエクストリームな表現が評価されていることが多く、それが日本の建築の注目度を集めているのですが、そうではない建築の流れが出てきていることを感じています。ただ美しくて、写真が素晴らしくて、流通していくだけではない、新たな建築のレイヤーを、今後つくっていけるのではないかという予感です。

私自身のこれから先については、まだ具体的には見えていませんが、この本を書いて、半生が終わったような気がしています(笑)。自分自身がこれまでに考えてきたことを、なんとかまとめることができました。正直なところ、いまはいろいろ考えていて、少し頭を切り替えている感じですね。

吉良森子(きら・もりこ)

建築家。1965年東京生まれ。1989年デルフト工科大学留学。1990年早稲田大学建築学科大学院卒業。1992-1996年ベン・ファン・ベルケル建築事務所勤務(Un studio)。1996年アムステルダムに建築事務所設立。作品に「キャトル柿の木坂(東京)」「アイブルグの集合住宅(アムステルダム)」ほか。2000年よりアムステルダム建築アカデミー講師。2010年より神戸芸術工科大学環境建築学科客員教授。

新堀学(しんぼり・まなぶ)

建築家。1964年、埼玉県生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。安藤忠雄建築研究所勤務を経て、新堀アトリエ一級建築士事務所設立、代表。2002年の旧同潤会大塚女子アパートメントの保存活動を経て、2003年に「まちとたてものを生かす」NPO地域再創生プログラムを設立。1999年より2004年まで五十嵐太郎らと共同で「リノベーション・スタディーズ」を開催。リノベーションを介して建築とまちづくりをつなぐ活動を行なう。

戸田穣(とだ・じょう)

建築史(フランス近世近代建築史、日本近現代建築史)。1976年大阪生まれ。2000年東京大学教養学部教養学科卒業。2009年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了。2011年より金沢工業大学講師。