刊行記念対談:石川初+吉村靖孝「都市、建築、そのスケールとプロトコル」

- 石川初氏(左)、吉村靖孝氏(右)

まずは、あえて境界線を引いてみる

さて、まずは僕から、今回の出版の経緯をお話しします。編集者さんから、LIXIL出版の「現代建築家コンセプト・シリーズ」の一冊として本を出すのはどうかという提案をいただいたのは2年ほど前でした。そのとき、うっかり「はい」と言ってしまったんですね(笑)。しかし「はい」と言ったものの、自分のコンセプトを論としてまとめて世に問うほどの価値はないんじゃないかと不安に思って、お話をいただいてからもしばらく考えていました。結局、予定をずいぶんひっぱってしまって......。このシリーズは、あるタイミングでコンスタントに発刊されているものなのですが、次の吉村さんと、前の私の本が短期間に相次いで出たのは、私のスケジュールがかなり遅れてしまったからでした。

編集者さんと何度もディスカッションを重ねているうちに、この際だからこの話も紹介しようとかこれも試してみようと、書き出してみると項目がものすごい数になってしまったんです。それを見て彼が「文章と絵からなるたくさんのカードを秩序だったスケールに分布させていく。それらが関連しながら全体をつくっていくような構成はどうですか。ひとまず一項目400字と図版数点でやりましょう」と言ってくれて、それならできるな、と。そうやって私が手を出しやすいように構成を考えていただいた結果がこれです。いままで考えていたことや今回思いついたことをカード式に集めていく作業を進めながら、自分の思考が地図のようななにかを描いているようだと感じたことはちょっとした発見でした。結果、街に対する全部で100項目の複眼的な視点を立てて収めたことになるのですが、そのいくつかでも読者と共有できたり、新しいヒントとなったらうれしいです。

具体的には、自分の建物をコレクションして、それらを串刺しできるようなテーマは出てこないかと考えていました。いつもとは順番が逆です。最近は媒体も減ったし、だんだんと雑誌に文章を書く機会が減っていますので、建築系の雑誌で書いた600字や800字のテキストだけを読むと、僕がやっていることはバラバラで、関連の薄いことを手を変え品を変えやっているように見えると思うんです。それを並べると、『The Whole Earth Catalog(ホール・アース・カタログ)』のようになるのではないかと漠然とイメージしました。『The Whole Earth Catalog』とは、1968年にスチュアート・ブランドが創刊した不定期刊行の分厚い大判カタログ。メールオーダーカタログのようなもので、ありとあらゆるものをコレクションして、モノとそれにまつわるストーリーとが辞書的にかき集められたものです。最初は、その本のようになるのではと思いながら準備をしていたので、石川さんの本を見て、僕が最初にやりたかったのは、これこれ(笑)、と思いました。ですが、自分がやってきたことを一通り並べてみると、ある程度共通するストーリーが見えてきて、バラバラとも言い難いものになっていることがわかりました。テーマを20に分けてそれらを関連づける形式として、今回のこのより読み物に近いスタイルに自然に収斂していった感じです。

石川──タイトルはいつ決まったんですか?

吉村──最後の最後まで悩んでいましたね。ビヘイヴィア「と」プロトコルがいいのか、どちらかに重きを置くほうがいいのか、それ以外のものにするかも悩んで。

石川──じゃあ「ビヘイヴィアとプロトコル」というコンセプトはいつ頃できたのですか?

吉村──それも最後のほうですね。

石川──ふだんの仕事から「ビヘイヴィアとプロトコル」という隠されたテーマを通底させていて、「今回はこれでいく!」と考えたのではなく、編集しているうちに「あ、これはビヘイヴィアとプロトコルと言えるな」と思ったんですか?

吉村──最初短い章をいくつか書いてみて、編集者さんと打ち合わせを重ねていったんですが......。

石川──ああ、その感じはわかりますね。同じ編集者さんなので(笑)。

吉村──で、あるとき5つくらいタイトル案を出してみたら、彼がいたく感心してこれをキャッチしてくれたので。

石川──本のスピリットが後から出てくるというのがおもしろいし、醍醐味ですよね。

吉村──よくわかってないんですよね、自分のこと(笑)。でも石川さんも、併置型の項目タイトルをいくつか付けていませんか?

石川──そうですね。

吉村──僕が石川さんとの共通点を感じたのは、「○○と△△」といった併置型のタイトルをつけて、○○と△△のどこに境界があるのかを、普通の尺度で引く境界線とは違うところに引こうとしているところ。

石川──そういう傾向はありますね。

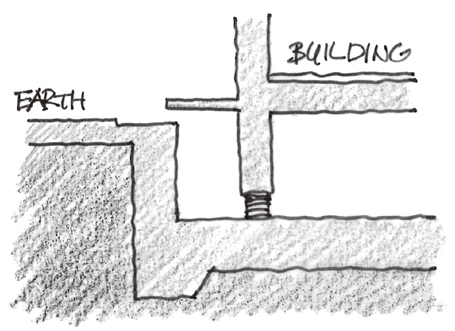

吉村──たとえば、石川さんの本に「免震という境界」(p.107)という項目がありましたね[fig.1]。建築関係の方はご存知と思いますが、免震構造とは地面から建物を切り離すことによって地震の震動を建物に伝えない工法で、耐震構造や制震構造は建物の根を地面に強く張る工法です。われわれも耐震・制震・免震構造を地震に対応するための技術としてひとくくりにして考えてしまいがちですが、建物が地面に根を張っているか否かという別の尺度を持つことによって、別の位置に境界線を引くことができる。

- fig.1

石川──つまり、耐震や制震は地形なんですよね。

吉村──そう、石川さんは「耐震や制震は地形」と言う。本来、建物は人工物だから「地形」ではないけれど、その「境界」に線を引き直すような傾向が本のなかで繰り返し見られます。一方、僕も建築のなかに「境界」を見定めようとしています。

石川──僕が『ビヘイヴィアとプロトコル』を読んでいて思ったのは、まずは、あえて境界線を引いてみて、2つをどうつなげるかという態度が実践にも活かされているということ。それは意識的にされているのですか?

吉村──たしかに、「切り分けておいてつなぐ」という手法が僕のなかにあるのかもしれないですね。経済や法規の問題を、僕は「プロトコル」のイシューとしてわざわざ大きく扱おうとしています。しかし、もともとどんな建築も経済や法規と無関係にいられないのですから。

石川──そもそも建築はそういうものですよね。「建築の社会性」なんて言われると、「え、建築って社会的なんじゃなかったっけ?」と思うもの。

吉村──僕はその当然のことを共有するために、わざわざ切り分けてつなぐということをしているのかなと。

何と何を接続、架橋しようとしているか

石川──今日は、もしかしたら吉村さんの本を誤読しているかもしれないという言い訳も含めてスライドをつくってきました。じつは、われわれは事前にほとんど打ち合わせをしていないんですよね。ちょっとメールをしたくらい。この2人を並べてイケると思っているのは編集者さんくらいで(笑)。さて、これからお見せするのは、主にランドスケープの人に対して話すことを想像しながら書いたメモです。「ビヘイビアとプロトコル」というキーワードは、建築の人は割と簡単にピンとくるんじゃないかと思うのですが、造園やランドスケープの喩えにしてみることで、同じ俎上で議論するような共有ができるんじゃないかと思ったわけです。

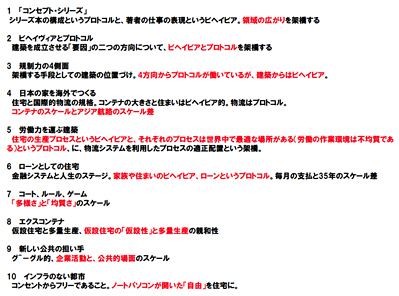

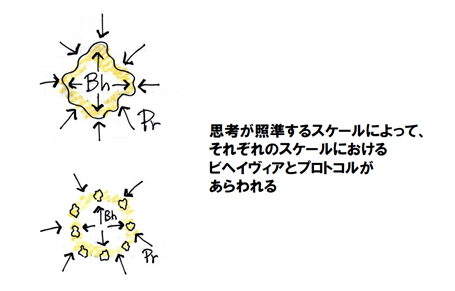

まずは、吉村さんの本にある20項目が、それぞれ何と何を接続、架橋しようとしているのかを要約してみました[fig.2, 3]。書き出して並べてみたら「おお、読んでる!」って思ってくれるんじゃないかという、大人のプレゼン・テクニックですね(笑)。 まず、「ビヘイヴィア」は身体側からある領域に働きかけるベクトルで、「プロトコル」は外側から内側の領域に向かってある事を規定しようとするベクトルという、拮抗しているイメージを抱きました[fig.4]。

- fig.2

- fig.3

- fig.4

吉村──この図は次の本に入れたいですね(笑)。

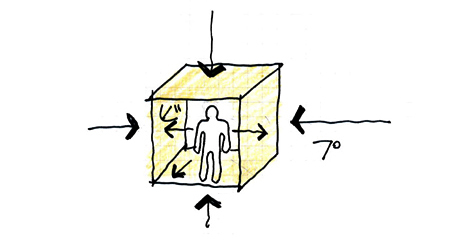

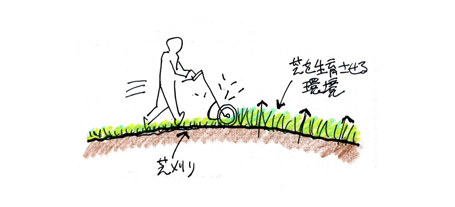

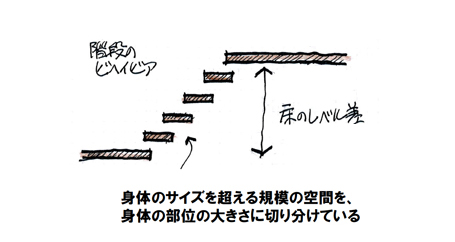

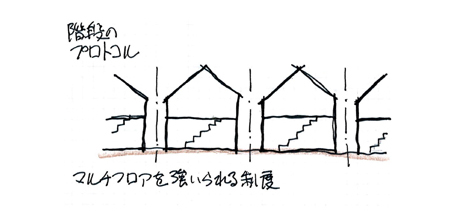

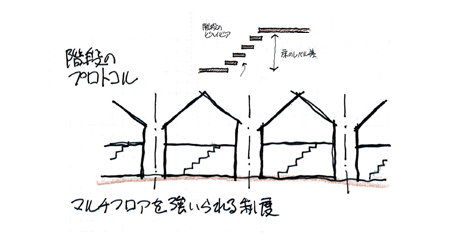

石川──そのイメージは、芝刈りに似ていると思ったんですね[fig.5]。芝を刈って、グリーンのカーペットをつくる皮膚感覚的行為が「ビヘイヴィア」的。一方で、芝を生育させる環境は「プロトコル」的です。また、階段のビヘイヴィア、というものを考えてみます。普通、人は身体のサイズを超える規模の空間を行き来できないので、空間を身体の部位の大きさに切り分けて使うわけですよね[fig.6-8]。空間を身体の規模に翻訳する。それが建築の「ビヘイヴィア」的な部分。一方で、2階建てにしなければいけない制度が住宅に働く。できれば平屋に住みたいのにマルチフロアであることが強いられる、というのが、ここでいう「プロトコル」的な部分。そういうふうに考えると、「ビヘイヴィア」と「プロトコル」は入れ子状態なのですね[fig.9]。さまざまなスケールのなかにビヘイヴィア的なベクトルとプロトコル的なベクトルが見出せる。そういうことなんじゃないか。建築の文脈で「ビヘイヴィア」と「プロトコル」というとつい自分の身体のサイズを基準にした、固有なスケールを思い描くけれど、もっとスケールを広げたり狭めたりして見てみれば、「ビヘイヴィア」と「プロトコル」的関係はいたるところに見つけることができるんじゃないか。つまり、思考が照準するスケールによって、「ビヘイヴィア」と「プロトコル」が現われる。だから、fig.9の上図で成立していると感じられる「ビヘイヴィア」と「プロトコル」も引いていくと、それ自体が輪郭を描いていて、より広域の「プロトコル」がそれを規定している、ということが起きるのはないか。つまりは、「ビヘイヴィア」と「プロトコル」の間に結像する輪郭を建築と読んでいるんではないかということを考えたわけです。

- fig.5

- fig.6

- fig.7

- fig.7

- fig.9

つぎは、自分の持ちネタから「ビヘイヴィア」と「プロトコル」の間を探したものです。

たとえば、青山の都営住宅。都営住宅は、住民がオープンスペースを自発的に管理しているので、いろんな都営住宅に行くと、その周辺の花屋で売られているものが植えられています。青山ではおしゃれなハーブとか[fig.10]、また果樹もあります[fig.11]。住民が自発的に植えたものがランドスケープをつくり出しているんですね。だから植栽の管理費はゼロなのです。

- fig.10

- fig.11

あるとき、配管が外側に出ている棟を見つけました。たぶん内風呂を増設するのに工事をしたんじゃないかな[fig.12]。その工事のために、一度庭がリセットされたようなんです[fig.13]。調査中に、住民が庭の復旧作業をしている場面に出くわしたので、何をしているのか聞いたところ、「避難していた植物を戻しているのよ」と。まず最初に、縄でグリッドを引き直していました[fig.14]。じつは庭にはそれぞれに管理する領域が決まっていたんです。半年後、さらに数年経ったらかなり植物が成長した状態に戻っているんですね。もはやここが裸地だったとは思えません[fig.15]。

- fig.12

- fig.13

- fig.14

- fig.15

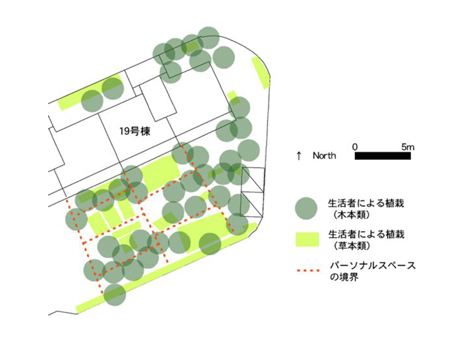

この調査は千葉大の院生がしてくれたものですが、都による植栽と生活者による植栽を色分けで示した図がこれです[fig.16]。生活者による植栽を示す薄い緑色が全体を占めているのに対し、都による植栽を示す濃い緑色はわずかでしょ[fig.17]。一人ひとりはこのガーデンに没頭しているだけでも、それが集まることで広大な濃密なランドスケープができる。敷地の形は都によって決められているけれど、都がオープンスペースは住民に自主管理させるという「プロトコル」を設定して、住民はひとつの「ビヘイヴィア」のなかでガーデニングしているわけなんですね。

このときに学んだのは、ここにも初期設定はあるものの、住人は徐々にガーデニングが得意な人にスペースを譲って、その場が徐々に収斂していくということでした。そして、個々の規模としては駐車場の一区画くらいの大きさがどうも最適みたいだということもわかりました[fig.18]。

- fig.16

- fig.17

- fig.18

fig.16-18 引用出典=江崎朝子「集合住宅団地居住者の園芸活動による空間マネ-ジメントに関する研究」(平成12年度千葉大学園芸学部修士論文)

無計画を計画する

吉村──石川さんと事前に交わされたメールのなかにキーワードがいくつかありましたね。そのひとつが「エコロジズムとエコロジー」。これも、どこまでをひとつの領域と捉えるかによって見え方が変わるという石川ロジックを端的に表わしていると思います。メールの文面をそのまま読ませてもらうと、「エコロジカルであることと『慈愛的』であることは全く違う。エコロジカルであるとは、より広域の系のシステムが好調に機能することであって、局所的には容赦ない弱肉強食がそれを支えている。エコロジーは本来、しばしば『当事者には厳しい』。つまり『地球にやさしい』は『わたしにやさしい』とは基本的に相入れない。ということです」。まったくそのとおりだなと思う。当事者にやさしくないからエコロジズムやエコロジーがだめであるというよりは、当事者には厳しいんだけれども、地球の環境のために好調に機能するシステムを用意する、つまりそれは僕の言い方ではプロトコル的で、反対に当事者にべったりとやさしい、他人にやさしい、地球にやさしい、では生きる本能を失います。

石川──吉村さんの返信では、「僕の場合この『当事者に厳しい』を歓迎することで空間は豊かになるのではないかと思っています」と書かれていますね。この時、たとえばどんなことを思い浮かべていましたか?

吉村──僕はよく洞窟の話をするんです。洞窟に行くとワクワクするじゃないですか。

石川──はい。いや、洞窟にもよりますが(笑)。

吉村──洞窟は人間をワクワクさせるためにつくられたわけじゃなくて、水や風の流れ、地質など、人間とは関係ない外部的な条件によって形づくられています。でも、その空間にワクワクしてしまう瞬間があるような気がしています。それは使い方を発見する余地があるからだと思うんです。なので僕も建築をつくるにあたって、住み手の使いやすいものだけで身を固めるのではなく、ちょっと使いづらい状態をどうやって残し続けるのかが重要なテーマだと思っています。そのことはこの本の「無計画を計画する」(p.110)の項目で書いています。「これがいいんでしょ」と、さも親身になって考えましたと言われたときの、言いようのない気持ち悪さってあるじゃないですか。「そうじゃないんだ!」と言いたくなる。むしろ使いづらくても住み手側が使う楽しみを発見できる状態をつくれるかが鍵。それが、空間を豊かにすることにつながるのではないかと。

- 石川初氏

石川──見晴し台の上で背もたれのあるベンチが固定されている状態と似ていますね。あれって、微妙に自分が見たい方向と必ずずれているじゃないですか。

吉村さんがおっしゃるその場合、より広域の計画というものは、無計画を計画するときの無計画を享受する側にちゃんと伝わったほうがいいですか。それともそれは消えちゃったほうがいいですか?

吉村──消えちゃってもいいかもしれないですね。洞窟がどうやってできたかなんて知らなくても楽しめますし。

石川──そこは考えようですよね。たとえばエコロジズム的な優しさよりもエコロジカルが当事者に厳しく接触する場合、自分はいまあえて厳しい目に遭っていると思えることで、実はより広域的に見れば、自分は自分をとりまく環境の都合に合致しているということもわかるといい感じがする。造園やランドスケープは、人に対してどのようにしてうまく「この場所にあるものは、もっとでかい都合でこうあるんだよ」と伝えるかということに心を砕いているところがあって、だから計画が完全に消えちゃうのはどうかなとも思うのです。

吉村──その例を考えるとそうですね。確かに洞窟に住むとなるといろいろ不具合がでてきて、現代の家が満たしている機能のほんの一部しか確保できないわけで、「自然がつくったものだからしょうがないよね」と思えるかどうかによって、住み続けられるか続けられないか大きな差が出てしまうかもしれません。

そうすると、享受する側に計画をどこまで伝えていいのかは大きな問題ですよね。僕が設計する場合には伝えてるかな。もしかしたら使いづらいかもしれないけど、「これはこういう利点を徹底的に追求した結果なので許容できるんじゃないですか」と。

石川──言うんですか。言葉にして。

吉村──「使いづらいかもしれないけれど」とは言いませんが(笑)。

石川──より大きな事情に合致しているから、と。

吉村──はい、説明しますね。

石川──それで納得する面はありますね。それはむしろ不便さを愛し始めるきっかけになるということはあるんじゃないですかね。

時間のスケールと「ローンとしての住宅」

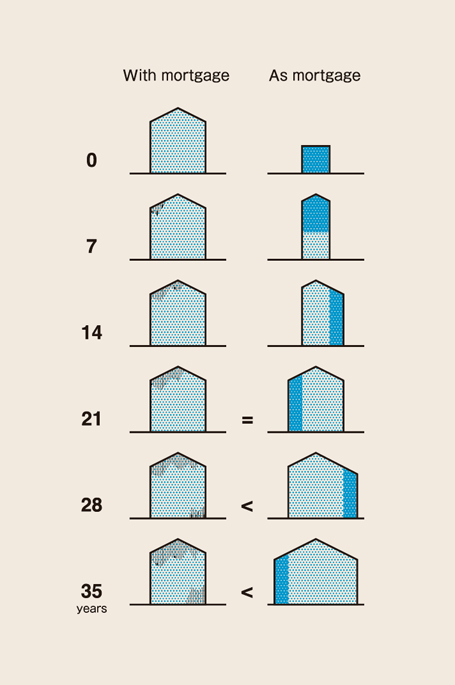

吉村──次に「ローンとしての住宅」についてお話をしたいと思います。僕はつねづね建築のデザインは多様なのに買い方はいつまでたっても均質だなと思っています。形をつくるテクノロジーの向上に、買うテクノロジーの向上が追いついていない。だから、ハウスメーカーが建てても工務店が建てても建築家が建てても建築家が建てても35年ローンを組むことになる。ローンを組んでしまったせいで会社を辞められないとか、借りた額が大きいから子どもは1人しか産めないとか、ローンで生活が規定されてしまう問題は、建築が引き受けることができる問題なのではないかと思いました。その解法のひとつが、「ローンとしての住宅」(p.042)に書いた、極端に増築しやすい家を考えることです。ローンを借りれば、最初は大きな家を建てられます。しかし、7年後、14年後、21年後、28年後、35年後、建築は老朽化して資産価値は減っていきます。それに対して、最初は手元にあるお金で小さな家を建てて、必要なときに必要なだけ足していくというコンセプトです[fig.19]。そうするといままで金融機関にローンの手数料として持っていかれていたお金を、建築に還元できる。結果として、35年後にはローンを借りてできた家より大きな家にできる。この《カーサ・プラス》プロジェクトは、あるハウスメーカーと組んで計画を進めています[fig.20]。まんなかに非常に小さなコアになる部分があり、コンセントタップのような十字形のプランに沿っていろいろな大きさの部屋を比較的簡単に増築できる。いまこれを売り出そうとして準備しているところです。

- fig.19

- fig.20

石川──え、売り出すの?

吉村──はい。売り出すんです。設計は終わっています。

石川──すばらしいですね。僕もいまローンを払っているので非常に身につまされると同時に興味深い。3年前に売り出してほしかった(笑)。

吉村──すみません(笑)。最初は1,000万円を切るくらいの価格で建てて、ローンは組まない。そのときは夫婦2人かもしれませんが、子どもが1人できたら1部屋を増やそうとか、2人めができたらまた増やそうと家族の形態の変化によって空間を拡張できる。そんなローンの代わりになる住宅があったらいいんじゃないかなと。

石川──住宅の初期投資額が減ると土地にお金が回せるので、どこに住むかの選択肢が飛躍的に増えますよね。ローンという大きなヴォリュームの金額が金融機関に流れているという話は改めてすごい痛くて、だからうちは不動産を俺が維持管理して銀行のお金を運用してやっているんだと思うようにしているのですが(笑)。一番の問題は、最初から完成形がある事態に対して余計な多くのお金が払われていることですね。そのことは、そのまま庭にも当てはまると考えられます。スライドを見てください。

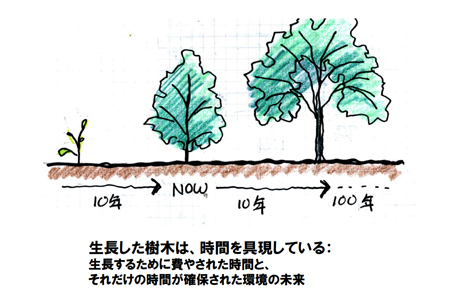

生長した樹木は時間を具現していると言えます。たとえば10年ものの木があったら、10年という時間にお金が払われ、さらに言えば、そこに10年間木が生える環境があったという状態にすることによって、その環境は向こう10年くらい大丈夫だと予感させることができる[fig.21]。大きい木を植えるというのはそういう意味なわけです。木は古いかしょぼいかが一目でわかります。大きな木があるということは、その環境がずっと良好だったことをなによりも端的に示す効果がある。そう考えると、木を育てる畑はあらかじめ時間を仕込んでおく施設なんですね[fig.22]。われわれは、圃場で費やされた10年にお金を払って大きな木を植えるわけです。それは完成形の家という、もっとゆっくり育てていけるはずの家に対して最初からお金を払わなければいけないからローンを組むというシステムに似ているでしょう。立派な木を植えるということは、そこになかった時間を買うことであり、土地に箔をつけることなのです[fig.23]。

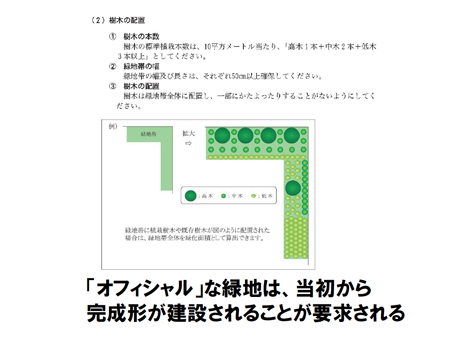

じつは、それは公的に要求されていることなんです[fig.24]。施設をつくるときには周りに植物を植えるための面積を確保せよとする規則があります。多くの自治体では、緑地として面積をカウントするには、10㎡あたり「高木1本+中木2本+低木3本以上」を緑地帯全体に配置し、まんべんなく植えなければならないという規定があります。つまり、当初から完成した状態の緑地をつくれとお上から要求されているということです。

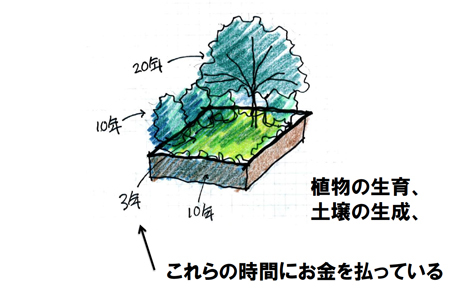

- fig.21

- fig.22

- fig.23

- fig.24

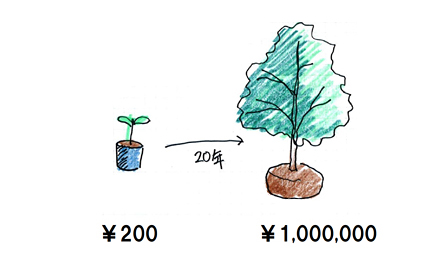

完成した緑地をつくるというのは、たとえば大きい木が20年、生け垣が10年、低木が数年、さらにしばしば忘れられがちだけれど、土壌はそれなりにものすごい時間をかけてつくられるものなので、客土するということもまた時間を買っていることでもある。森や雑木林で腐葉土が土になるプロセスを思い描けば、そこにどのくらいの時間がつまっているかはわかると思います。その完成形をつくれと要求されていて、それにお金を払っている[fig.25]。そのように考えれば、10年経った一本100万円の木を買うよりポットの小さい苗を買うほうが、比べ物にならないほどはるかに安い[fig.26]。ローン住宅のオルタナティヴとしての《カーサ・プラス》とすごく似ていますね。

- fig.25

- fig.26

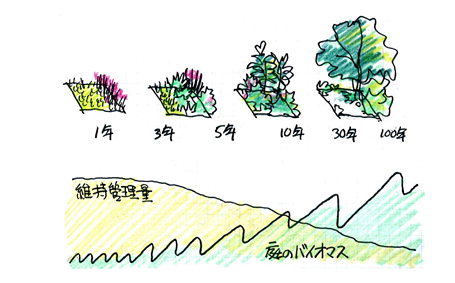

もうひとつのヒントとしては、植物の時間単位が小さいほど維持管理にコストがかかるということです。植栽地で一番お金がかかるのは芝生で、頻繁に刈らないとちゃんとした芝に育ちません。何年もかけていろんな植物が育っていくと、庭のバイオマス(生物体量)が増えていく。「初期コストは安いけれども維持管理の手間がかかる庭園」から「時間はかかるけれども維持管理コストが低い庭園」へと、庭園の内容がシフトしていくような計画を立てることができれば、吉村さんの住宅と組み合わることができるんじゃないかと[fig.27, 28]。

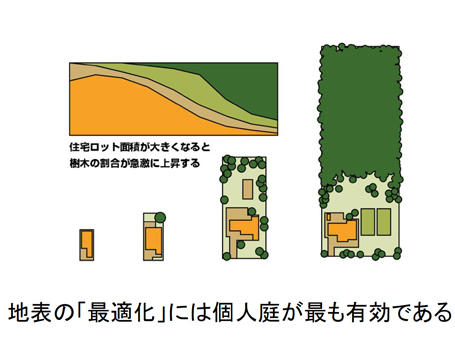

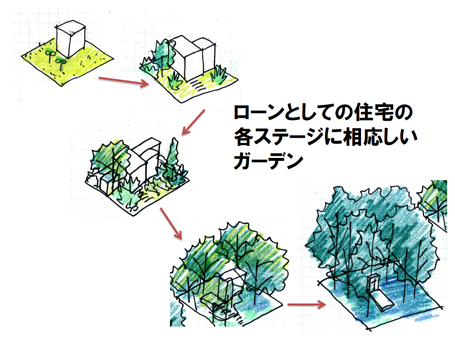

若いうちは敷地の真ん中に小さい家を建て、家が大きくなるにしたがって最初に植えた木が大きくなる。そういうふうに、《カーサ・プラス》の住宅としての各ステージに相応しい庭園が考えられるのではないでしょうか[fig.29]。

- fig.27

- fig.28

- fig.29

吉村──最後はお墓。いいですね。

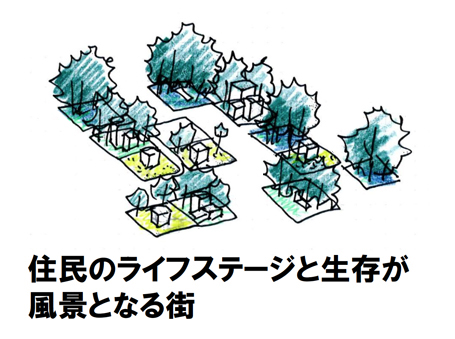

石川──そう、住民が亡くなると墓地になる。人口が減ると林地が増える。住民のライフステージと生存そのものが街の風景になる[fig.30]。「ローンとしての住宅」から触発された話です。

- fig.30

日本の形状から都市を考える

吉村──ありがとうございます。アイディアまでつくってもらって恐縮です。僕も、石川さんの本に触発された話をしたいのですが、「用水路の孤独」(p.031)という項目がありますね。宮城県にある古い用水路が30kmもの距離をゆるい勾配で下っている。勾配に沿って流れる水によって、地形の断面情報が視覚的に平面に転換されて表われる即物的なおもしろさがあります[fig.31]。この話を読んでいて、半島のことが思い起こされました。日本列島の形状を考えると、僕らの頭には地図で見る平面形状が刻まれていますが、ほんとうは当然ながら高低差を持った断面情報がある。というか、「用水路の孤独」の視線でいえば、地球の起伏を海岸線が可視化しているのかもしれない。そう思いました。最近聞いた話では、半島に着目している人たちがいるらしいんです。

- fig.31

石川──離島ではなく?

吉村──半島です。半島という三方を囲われた土地は、通過交通ができる可能性がない場所です。だから方言が強くなったり、文化的に濃い物が沈殿したような状態になる。日本列島の形状を器に見立てて水がたまるような場所には相当な文化がたまっているという話。それを聞いて以来、日本列島の形状をうまく使って国土計画ができないかなと思うようになりました。これまでは都市開発といえば平地でした。東京、大阪しかり、名古屋もしかり。平地と湾を使ってデザインしてきたのが都市開発の歴史ですが、半島側にシフトして、通過できないところを文化圏としてとらえるような、日本全体の大きな配置計画ができないかなと思っていて。

石川──行き止まりランド。

吉村──そう、行き止まりランドの可能性を考えたい。

石川──どんな可能性があるんでしょうね。

- 吉村靖孝氏

吉村──これまでの日本は、山陽/山陰、表日本/裏日本といったように、山に対する感覚で地理条件が理解されることに大きな意味があったと思いますが、もう少し細かい起伏が描く地形に注目すると、そこを文化的な括りとして特色を持たせやすいような気がするのです。三浦半島でも奥の岬のほうに行くと濃い文化が残っている感じがする。そういう地域の特性をコアにした計画がそれぞれの半島で描いていけるといいのではと。

石川──以前、愛媛県の佐田岬半島に行きましたけど、あそこも相当エクストリームでしたね。何かが起こっても行き場のない感じ。

吉村──そういう感じがあるんですよね。一方で、海側から見るとそこは先端でもあるから、外地とコネクトするための利は大きい。そのように、地域ごとの特性はこれからますます活かせるんじゃないでしょうか。

石川──国土の形は海面によって偶然できているという話はおもしろいですね。私も地形や地質の本を読むなかで、氷河時代の、海水準が下がって利根川と多摩川と荒川が合流して三浦半島の沖に流れている図などを見ると、われわれは地球の大きなサイクルのほんのつかの間の国土の形を目撃しているだけなんだということがわかります。

吉村──そうですね、地球のサイクルがイメージできますね。中沢新一さんの『アースダイバー』(講談社、2005)には、かつて岬の先端には宗教的な施設が置かれていたと書かれていました。これも海面上昇期を十分にイメージさせる話です。それに対して、近代以降の、堤防をつくったり、埋め立てが進んだ後というのは、国土の形もそんなには変わらなくなるものなのでしょうか。

石川──土木って、基本的にいまある国土の形を守る技術だから、土木が頑張っているうちは海岸線はあまり動かないでしょうが、管理が立ち行かなくなっていくところから変わっていく気がしますね。

インフラフリーから生活のありようを考える

石川──吉村さんの本にあった「インフラのない都市」(p.070)に書かれているインフラフリーは、どの程度のフリーなんですか。

吉村──大人2人が1カ月間救助活動を継続できるという設定です。

石川──インフラから永久に切り離されるのではなく、しばらくの間はOKということですね。ノートパソコンのように、バッテリーがあればどこでも持ち歩けるけど、バッテリーがなくなると使えない、そのくらいのフリーですね。

吉村──そうですね。いまはまだ技術開発の初期段階です。でも、いずれ本当にインフラフリーが実現したとすると、すごいことになるんじゃないかとは思うんです。いまの日本で建物を建てる場合、接道義務があって道に面した敷地に家を建てなければいけない。アクセスを確保しなければいけないのと同時に、インフラを敷地までなんとかして届けなくてはならないという理由が接道を迫るわけです。しかしインフラフリーになるとその前提が崩れます。それぞれの家が独自にエネルギーの入出力ができれば、道路に接する必要がなくなる。

石川──なるほど。

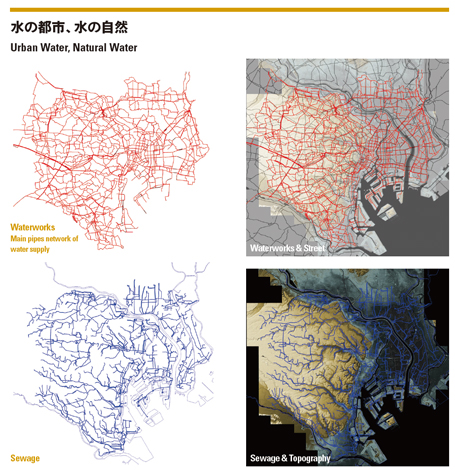

吉村──インフラフリーになると、街の風景の立ち現われ方が一変するんじゃないかと考えています。石川さんの本の「水の都市、水の自然」(p.026)という項目で、上水道と下水道の話がありました。僕は勝手に上水も下水も道路に沿って建物に供給されているとイメージしていましたが、上水はかなりそれと近いけれど、下水は自然の起伏に近いんですね[fig.32]。驚くべき事実です。

- fig.32

石川──道路の下を両方とも通っているのは局所的な事態ですね。建築に接している場所はそうですが、都市レベルまでスケールを広げるとルートが全然違います。上水だけで描いた東京の地図と下水だけで描いた地図を重ねて比較すると、同じインフラだけどパターンはまったく違います。上水は加圧して圧送しているから道路ネットワークに沿っていてよいのですが、下水は重力で送っていくしかないので、ばっちり地形に当てはまる。この下水道本管のレイアウト図を入手する前から予想はしていたのですが、本管の枝状の形がまさかこんなにきれいに地形を描いているとは思わなかった。かつて小河川を暗渠化した所を走っているのもあるので、よりそうなんですよね。

もうひとつ、造園の仕事では緑地には網状に灌水装置のドリップチューブを廻すのですが、排水は必ず枝状。この上下水道の図をつくって、上水と下水の関係はもっと小さいスケールでも起きていることがわかり、ある種の原理に遭遇した気持ちです。

吉村──なるほど、それもおもしろい発見ですね。インフラフリーのユニットには、非常に効率のよい除湿器のような、空気中の湿度を水に換える集水装置がついています。それで一日7~8リットルくらいの水を生産するんです。

石川──空気から水をつくる? ほんとに? すごいことをしてますね。

吉村──一方、汚水はバイオトイレと生活雑排水として外に出すのが限界です。NASAみたいな浄化まではしてません。

石川──汚水を空気に還しているとすごかったよね。

吉村──そうですね、汚水はなかなかの難題ですね。

石川──いま東京都は、地形上は東京に入ってくるはずのない利根川水系から水を引いたりしているので、自然状態ではありえない量の水が降っているということになっています。一時期の都市河川の氾濫の原因も、周囲が宅地化されて地面が不透水化したというだけでなく、流域の建物がぜんぶ「水源」になって、川のキャパシティを越える水が流入したからだという話もあります。大きな集合住宅など、各戸で使う水が敷地に流れるわけで、一年中豪雨が降っているような状態になる。

吉村──都市の生態学のようですね。

石川──そう。流域の地形から逆算して、受け入れ可能な水量から居住人口を決める、そんな政策も考えられます。まあそうも言ってられない事情が現在の都市のあり方を後押ししているわけですが。

群衆的街並みと公衆的街並みと地形

吉村──次に地形と建築の交差する場面について考えてみたいと思います。僕の本に「群衆的街並みと公衆的街並み」(p.114)という項目があります。そこでは、渋谷のいくつものY字路に建つシリンダー型の建物の話をしました。渋谷の街を想像してみると、にわかにシリンダー型の建物が多いことに気づきます。「109」「マルイシティ」、鈴木エドワード設計の「宇田川交番」、最近では「ヒカリエ」も足下がシリンダー状になっています[fig.33]。

- fig.33

石川──「ヒカリエ」をシリンダーと言ったのは吉村さんがはじめてだと思う(笑)。Y字路に建つ建築ではありませんが、確かに足下が丸い。

吉村──本でも触れましたが、シリンダー建築の源流をいろいろ調べてみると、ひとつには歴史的な背景があるようです。坂倉準三を中心にまとめた「渋谷再開発計画'66」は、渋谷の街の地図の上に林立するシリンダーをブリッジで結ぶようにして都市をつくる計画ですが、このときに計画を担当されていた方が実は「109」を設計した竹山実さんの共同設計者だったようです。それが「109」のデザインに反映されたのかまではわかっていないのですが。そんな日本の都市の様子を海外の人に見てもらいたいと思って、現在開催中のヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展に展示しました。ヨーロッパの街並はトップダウンで建物の高さや材料を決めたりするけれど、日本では気分のようなものが街並に反映されていく。その日本の街並の萌芽状態は建築的にもおもしろいのではないかと考えました。シリンダー状だけではなくて、コンクリートとかワッフル状の建物とか、赤白とかを集めて並べていって......。

石川──街並のミームだ。

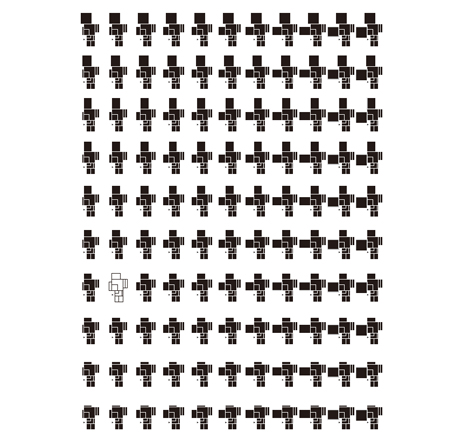

吉村──そう、街並のミームが現地でも伝わっていくかを試しました。1枚ずつ違う物件が印刷されたひとつ500ページのメモブロックを壁面に貼って展示して、めくっていくとばらばらにいろいろな建物が現われて、だんだん都市のような形状に遷移していくというインスタレーションです[fig.34]。

- fig.34

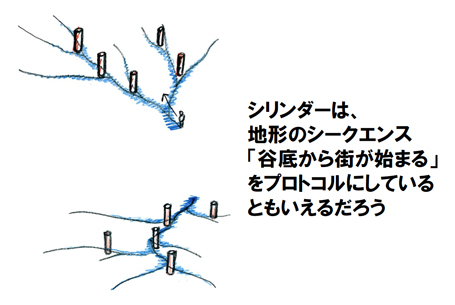

石川──このシリンダーの項目は本当におもしろい発見だと思いました。自分で気づきたかったなあ(笑)。そこで、記憶で辿れる範囲でシリンダー型の建築を地図上にプロットしてみました。確かに、Y字路の付け根にシリンダーが建っているんです。Y字状の道は、そもそも川が刻んだ枝状の地形をトレースしたもので、それが多いということも谷状をした渋谷の街の特徴なんですね[fig.35, 36]。

- fig.35

- fig.36

これらの図をつくっていて思ったのは、渋谷の「街の起点」は合流地点にあるということです。渋谷駅の、たとえばハチ公口に降りてまず目撃するのは大きな交差点です。渋谷の特徴のひとつは、街歩きに際してまず街を「見上げ」なければいけないという、姿勢の変更を要求してくることですね。谷底からY字型の上流を見上げてはじめて街が把握できるようにできていて、この地形的条件に対してシリンダー建築は有効なシークエンスを獲得しているわけです。シリンダーのミームは地形的な条件に合わせて発現するものではないか、という仮説が必然的に導きだされます[fig.37]。

- fig.37

吉村──「見上げる」というかなり拘束力のある視覚的与件がシリンダーの発現を誘発していると。おっしゃるとおりだと思います。地形の有無、土地の高低差の有無によって建物形状が左右されるという感覚は以前からありました。たとえば、オランダの街中の建物は基本的に妻面勝ちです。オランダは埋め立て地ですから地面はフラットで高い視点が一切なく、人はみな道路か川からしか建物を見ないのです。道路からの見上げを想定するから、軒勝ちでなく妻面勝ちになるんだと思うんです。

石川──GLからの見上げでしか街を享受できないということなんですね。

吉村──逆に、スペイン北部の街ビルバオは起伏が多い街です。そうすると屋根瓦の色の違いでパターンをつくっていたりして、これはあきらかに上からの視点を意識した意匠です。極めつけは、フランク・O・ゲリー設計の《グッゲンハイム美術館》で、あの花びら、あるいは魚の群れのようなデザインも上からの視点を意識してつくられているように感じます。すぐ脇を高い橋が通り過ぎますしね。

石川──高所から一望されることを意識している、と。

吉村──ええ、視点がどこにあるかが建物のデザインに影響を与えるのは自然なことだと思います。

石川──渋谷は高い建物が増えているから、視点も変化してきているし、これから街全体が変わっていくかもしれませんね。

質疑応答

石川──このあたりで、会場から質問などを承りたいと思います。

会場A──「ランドスケープ」という言葉はまず環境制御を指していると思っていましたが、石川さんはランドスケープそのものをモノ、素材として非常にドライに見ているんだなと思い、その視点がとてもおもしろく働いているなと思いました。ただ一方で、いままで「環境」と認識していたものを「モノ」として認識し直すことに、なんというか、残酷さのようなものも感じます。ランドスケープアーキテクトも建築家も情感を求められている職業だと思いますが、施主やディヴェロッパー、ユーザーを説得する場合、「環境」と「モノ」の切り替わりをどういうふうに意識されるのでしょうか。

石川──考えているときと業務で説明しているときとはちょっと問いの立て方が違いますね。話す相手によっても違う。ディヴェロッパーにはかなりモノ的に説明します。彼らもそのロジックをユーザーに噛み砕いて説明しないとならないので。それも一種のスケールの問題のような気がします。また、ランドスケープが建築よりも仕事の内容について区別が難しく感じられるのは、対象とする範疇の輪郭が曖昧だからかもしれないですね。容易に結像しない。しかしだからこそ、どういうスケールの設定であっても環境とモノの両方を見出せると思っていて、僕の場合は「○○のスケールで話をしよう」と決めれば、そのなかでモノとして説明しきれる部分と環境として提示する部分とに分けていると思います。むしろ、最初にクールに切りとらなければならないのは、対象となるスケールの輪郭のほうで、どのスケールの輪郭かを決めれば、あとはロマンチックに語っていいところと、議論の余地なく血も涙もない説明をするところとに分けられる。具体的な事例がないとうまく説明できないと思いますが、僕のなかではどのスケールで話をするのか、どのスケールで設計をするのか、どのスケールが説明するにあたって適正かといったことをつねに考えています。

吉村──僕も石川さんも、いきなり顕微鏡をあてたかと思えば望遠鏡に持ち替えたり、対象を見るスケールを変えようとしているんだけど、そうすることが即残酷だとは思えません。石川さんの本を冷酷な人が書いているとはまったく思えない。環境に対する愛、モノに対する愛に満ちていますよ。

石川──そうですね。

吉村──たとえば、パリの凱旋門は[fig.38]、下から見上げると威厳・権力を誇示する威圧的なものに見えますが、ある視点から都市全体とともに見ると都市の玄関のように思える。スケールを変換していくと愛らしくも見えてくる。凱旋門は、門という単機能の建築です。モノでありかつ環境、部分でありかつ全体という存在ですよね。

- fig.38

石川──超巨大トマソン「純粋門」(笑)。

吉村──ではつぎに「純粋窓」の紹介をさせていただきます(笑)。最近の仕事で、海沿いに建つ住宅を設計しています[fig.39]。ビーチと道路との間に小さな敷地が残っていて、そこに3階建ての延べ床27㎡の住宅を建てようという計画です。建物の外形がこのようにあって、1階は駐車場、そこに裏面にも表面にも大きな開口が設けられていて、要するに建物全体が「窓」のようになっている。道路側にもマンションが建っているので、住民はこの家が建つと海への視界が邪魔されるにちがいないと戦々恐々とされると思うのですが、実際にこの家が使われるのは年にごくわずか。だから使わないときはロールスクリーンを開けてもらって、後ろから建物を通過して海が見える状態にしてもらおうという家です。

- fig.39

石川──街の窓になると。

吉村──ええ。それから、こちらは街にとってなにかの機能を果たすとまで言えないかもしれませんが、《中川政七商店旧社屋増築棟》[fig.40, 41]は「純粋ファサード」です。倉庫だった古い建物の手前に2m×20mの建物を増築して、それがファサードになるというという建物をつくりました。ファサードを太らせて、水廻りなど既存建物に不足していた機能を詰め込んでいます。このように、スケールを大小させて、大きくして驚いてみたり、小さくしてミニチュアで遊ぶみたいな感覚が僕にはあるんですね。

- fig.40

- fig.41

会場A──上から冷たく見下ろすのではなく、言ってみればキャラクター化してかわいらしさを楽しむような。

石川──結構前のことですが、初めて吉村さんとお会いしたのは2004年に開催された「東京キャナル・ワークショップ」の中間講評会でしたね。ワークショップ自体は、東京の水空間をどう活かすかを大学生と建築、都市デザイン、ランドスケープデザインに関する専門家とともに考えるものでした。学生たちは、神田川の岸が三面張りのコンクリートになっていて、水と街との親和性がないことを問題視して、いかに水と近い街に改造するかを必死になって考えていた。そんなところへ吉村さんが、「むしろぐっと神田川をせばめちゃって、洪水が来るとものすごい量の水がばーっと上がって『洪水がきた!』とわかるみたいな、そういう提案はないんですか」と言われて。「この人は何を言っているんだ」と思ったことをふと思い出しました(笑)。

吉村──その記憶、かすかにあります(笑)。

会場B──建築や設計における批評性ってその時々で変わっていくものだと思いますが、お2人は批評性をどのように考えつつ設計しているのでしょうか。

吉村──批評性......。批判という意味じゃなくて、批評ですよね。批評とは、文脈のなかのどこに自分を位置づけるのかということだと思うのですが、そういう意味では考えますよね。ほかの建築家の仕事を客観視しながら設計をすることもあるので、それは批評性と呼んでもいいかもいれないですね。

石川──もしここで言う「批評性」が、「自分がいま手がけている対象が、より大きな文脈のなかのどこに位置づけられるかということを自覚することである」といえるのであれば、それは一種のマッピングなので、まさに普段からやっていることだと思います。僕は、何をするにしてもより広域なものを見て、そのなかでこれがどこにあるかを明らかにしたいという欲望があるので、そういう意味では批評欲にまみれているともいえる。そうしないと、自分の仕事がどう役に立っているのかわかりませんよね。どう役に立っているのかわかると批評のよすがになる。同時に、批評するということは、どの文脈をもとにしているかによって批評者の資質が問われるよね。批評するときはそれを考えてみるといいと思います。

会場B──ありがとうございます。

会場C──吉村さんが提案されている、法律をはじめとするいわゆる建築にとっての外部の論理は、どこまで建築を切り開けるでしょうか。ローンの話はとてもおもしろいのですが、そのほかの有用性についてはどういうことをお考えですか。

吉村──一番最初に言ったことで、石川さんも繰り返しおっしゃっていますが、どんな建築でもビヘイヴィア的な解釈と、プロトコル的な解釈ができると言えます。経済や法律によってまったく制限が設けられない建築なんてものは考えられないわけです。逆に言うと僕は、実はビヘイヴィアを重視していて、プロトコルに流されがちな分野にビヘイヴィアの重要性を説いているのかもしれない。ただ、よい建築はどれもよい敷地に応答していることを僕たちは知っています。でもそのときに想定すべき「敷地」とは、べつに敷地境界線によって切り取られた内側のことだけではないと思うんです。ある人は風の流れや日照条件のことを敷地だと考えるだろうし、そうやってどんどん設計対象を広げていくなかに経済や法規の問題が入ってきても、まったくおかしくないと思います。特に法規は、ある特定の地域にとって自然の恵みに近いかたちで景観をつくる重要なファクターになっていたりする。そういうものとどう関係を築くかという問題を抜きにしては、いい建物はつくれないんじゃないかということを言っています。その意味では批判的文脈主義、あるいはハイパー・コンテクスチュアリズムと言ってもよいです。僕の実践がそこにどこまで近づけているかはまた別の問題としてありますが、僕だけが実践すればいいわけではなく、みんなで考えてみることこそおもしろいんじゃないかなという期待はありますね。

石川──本を読んでいると、吉村さんをどう見るべきか、吉村さんの観賞法というのがわかって(笑)、それは「やるじゃねえか!の美学」なんですね。「ビヘイヴィア」を極めた空間は「いいね!」と言えるものだけど、「いいね!」がいっぱいあるとだんだん言い飽きてくるみたいな(笑)。吉村さんの「労働力を運ぶ建築」(p.036)にも書かれていた、日本とタイを往復しながらコンテナをつくるほうが安く最適に完成するなんてことに注目しているのを見ると、「いいね!」じゃなくて「やるじゃねえか!」とつい言っちゃうわけですよ。建築にもそういう「やるじゃねえか!」がないとね。

シアトルにあるIT企業がインドに電算センターをつくる。企業としては稼働を24時間体制にするというクリティカルな目的があるわけだけど、僕らはそのニュースを見て、「地球が回っている」ということにうっかり思いを馳せてしまうという。むろん企業は僕らの世界観のために施設をつくってるわけじゃないけど、事態を観賞する側としてはそういう享受の仕方があると思います。

吉村──桜前線にも言えますね。石川さんが「ソメイヨシノの時間性」(p.070)に書かれているように、ソメイヨシノは桜の木の種としては均一化してしまったけれど、同じ種類が全国各地に植えられることで、桜前線が北上していく別の鑑賞法が発生したとありました[fig.42]。種の多様性としてどうかという問題だけではなく、より大きな視点で捉えたときにまったく別の楽しみ方ができる。

- fig.42

石川──ソメイヨシノが全国に植えられたことで拡張したわれわれの地理感覚ってすごいですよね。桜前線があるのは日本だけで、春がやってくることが天気予報でアナウンスされるすごさはソメイヨシノの功績ですね。

吉村──そしてそれが日本の地形や列島の形状にみごとに合っている。南北に細長いというコンテクストをうまく読んだ結果、徐々に北上していく時間のデザインができる。うまく言えないんですけどね(笑)。

石川──まあ、そういうことですよ(笑)。

2012年10月4日、LIXIL:GINZAにて