メジロスタジオ インタヴュー──異なる価値観の同居の先に

- メジロスタジオ(左)と門脇耕三氏

メジロスタジオという人格

門脇耕三──今日は「建築設計におけるスタディの現在形」の2回目として、メジロスタジオにお話を伺います。メジロスタジオは、いわゆる「ユニット派」に属する建築家ということになりますが、ユニットとしての意志決定の仕方が独特で、それが作品に「メジロスタジオらしさ」を付与しているように感じています。今日はいくつか伺いたいことがありますが、まずはユニット立ち上げのきっかけからお聞かせください。古澤大輔──われわれ3人(古澤、馬場兼伸、黒川泰孝)は大学院時代に知り合いました。それぞれ別々の大学院に通っていたのですが、あるワークショップをきっかけに集まるようになりました。大学院を卒業する際には、せっかく大学院まで行ったのだから自分たちの力を試してみたいという話になり、3人で事務所を設立しました。当然、プロジェクトも仕事もなかったので、事務所を立ち上げること自体がプロジェクトであったとも言えます。それから10年ほどが経ち、いまもそのプロジェクトが続いているという感覚です。メジロスタジオを設立したのはほとんど思いつきのようなもので、何か明確なマニフェストがあったり、目指す作家像があって事務所をつくったというわけではありません。3人に共通点がまったくなかったわけではありませんが、ほぼない状態から協働しながら建築をつくり続けてきました。

活動をはじめて5年ほど経ったときに、「メジロスタジオとは何か」ということを言語化したいと思い、「カムフラージュ・アイデンティティ」というキーワードを設定しました。これはのちに外苑前のPRISMIC GALLERYで開催した個展のタイトルにもなりました。一般的に「カムフラージュ」はアイデンティティがない状態を指します。たとえば「カムフラージュ」と言われてすぐに思いつく「迷彩色」は、特定の色の名前を示しているわけではありません。しかし「迷彩色」と言われて、誰もが具体的なパターンを思い浮かべることができる。つまり「迷彩色」は、あいまいでありながら、確固たるアイデンティティももっている。明確な作家性が求められる建築家の世界のなかで、われわれがユニットとして活動を続けていくにあたって、「カムフラージュ・アイデンティティ」という考え方は適していると思えたのです。それからさらに5年が経ちましたが、基本的なスタンスは変わっていません。

門脇──作家的な世界では、作家の考え方や哲学、ものごとに対する嗜好や価値判断、あるいは作家自身の身体性など、作家の個人的な属性がことさらに強調されがちです。したがって、「作家性」を投影した「作品」には、そうした本来であれば作家個人の世界に属することがらも投影され、それによってはじめて「作品」が「作品」たりえる。しかし、それは時にたいへんうっとうしい世界でもあります。メジロスタジオは、そうした生々しい個人的属性を捨象した仮想的人格、つまり「メジロスタジオ」という抽象的な作家を仮定することによって、そうしたうっとうしい世界を回避しながらも「作品」をつくっている、ということでしょうか。

古澤──そうですね。少し上の世代のユニット派では、ユニットであること自体が、作家像を投影した作品をつくる建築家のあり方に対するカウンターとして機能したわけですが、われわれはそれは少し違うんじゃないかと感じていました。そこでは非作家的であることが手段ではなく、むしろ目的になっていたように思います。しかしわれわれは、当然ですが、非作家的であることは手段であって、目的は作品をつくることにあり、多くのユニット派の建築家が陥ってしまった「非作家的な団体がつくる非作品的な作品」という公式を崩さなければいけないという意識を持っています。われわれはアノニマスで非作家的な「カムフラージュ」的存在だけれども、社会にきちんと作品を埋め込んでいく必要があると考えています。

門脇──それはたいへん面白い考え方ですね。「非作家的」であるということは、特定個人の名前がクローズアップされないことといってもよいかもしれませんが、いままでのユニット派は、活動を続けるうちに徐々にユニットに属する個人の名が知られていき、それが結果としてユニットの解体、あるいはユニット派であることの有名無実化という事態を招いてきました。それに対して、メジロスタジオは個人の名前をかなり意識的に出さない戦略を敷いていると思います。かつ、これがほかの非作家的な設計主体、たとえば組織事務所などと一線を画するところだと思いますが、「メジロスタジオ」という人格は、徐々にかたちを変えつつも、ずっと仮定され続けている。そうだとすれば、メジロスタジオという「人格」はいかにして成り立っているのか、ということに関心が向かいます。

古澤──実際のプロジェクトの進行の仕方を説明すると、つねに3人でディスカッションをするスタイルではなく、普段はそれぞれの距離を保ちながら、あるタイミングで担当しているプロジェクトを互いにクリティークしていくやり方で進めています。ただ、そのクリティークはどの段階でやるとは決めておらず、基本設計の段階でも、実施設計の段階でも、あるいは現場の段階でもかまわない。とにかくプロジェクトは担当者が進め、パートナーにクリティークしてもらう場合はフォーマルな場を設定してやることにしています。同じ事務所にいて互いの距離は近く、日常的に会話もするけれど、普段はプロジェクトの話はせず、きちんとした場でほかのメンバーに話すようにしています。

クリティークにルールがあるとしたら、極力全肯定することです。形の極端性にもブレーキをかけないで助長させます。すると、このような表現が適切かわかりませんが、ある種の無責任感のようなものがでてきて、自分ひとりで進めていたら出てこない思考や決定にいたることができるようになります。個人の署名を作品に付与するとなれば、決定はかなり慎重に行なわざるをえなくなりますよね。しかし、決定の場所を見極めることはせず、それをもう少し放り投げるようなかたちで行う実験をしている感覚です。メジロスタジオらしさというものがあるとすれば、そうした決定の仕方が関係しているように思います。

門脇──フォーマルなクリティークの場を設定するというのがおそらく重要なのでしょうね。ふだんから作品に関する思考の交換をしてしまうと、日常的な会話とともに、素の自分、あるいは個人的なさまざまなことがらが作品に投影されてしまうことでしょう。それは従来的な意味での「作家」として建築をつくる思考と同じです。対して、フォーマルな場を設定するということは、たとえるなら劇場と舞台を設定するようなことと似ている。つまり、クリティークの場には素の個人として乗るのではなく、ある役柄として乗るわけです。クリティークの場は思考の可能性を高めるための劇場であり、その劇場があることによって、仮面をかぶったり役者のように演技することが可能になる。それは「素の自分」では到達できない可能性を探索するやり方として、理に適っています。

古澤──それはかなり近いたとえだと思います。たとえば、具体的なほかの建築家になりきりながらクリティークをすることもあります。プロジェクトがどうしたら面白くなるのかと考えたときに、自分の意見ではないような意見というのはプロジェクトの可能性を拡げるはずなので、まさにいま門脇さんが言われたように、「役柄をまとう」ようなことは重要だと考えています。そのようにしてシミュレートされるさまざまな演目を思考だとすれば、それが上演される舞台、つまり思考を格納しているのが「メジロスタジオ」という人格だといえるのかもしれません。

強い施主との出会い

馬場兼伸──初期の頃は、互いの思考をガチンコでぶつけ、すり合わせる試みをしていたように思います。しかし本能的にですが、それはまずいんじゃないかとだんだん気づいていきました。すり合わせによって思考が同一化、ムラ化してしまうからです。いまは生産的に距離を保ち、関係を形式化しているといえるのではないでしょうか。門脇──ガチンコ勝負は、内部的な打ち合わせとしてはつらいものがありますよね。個人のすべてを負わせたような100%の提案で勝負に臨むと、それが否定されたときに、人格まで否定されたように感じてしまうからです。それは定常的にプロジェクトを進めなければならない設計事務所での打ち合わせ方法として、生産的だとはいいがたいですし、提案の否定が個人の否定までともなうのであれば、思い切ったアイディアも出しにくい。可能性を探索する場であれば、そのつど違った人格になりきればよいわけです。メジロスタジオがガチンコでやらなくなったのはいつ頃からなのでしょうか?

馬場──事務所をはじめて3、4年めくらいからでしょうか。

古澤──じつはメジロスタジオは、2002年に事務所を立ち上げて最初の作品をつくって以来、『新建築』や『住宅特集』といった建築専門誌に立て続けに作品を発表することができたのですが、2006年にそれが一段落しました。そこまでを馬場が言ったようなガチンコの期間だったとすると、昔といまとでは作風が違うのかもしれません。この時期までに、パートナーそれぞれの人格を一通り否定し終わって(笑)ガチンコが解け、次のステップに進めたと位置づけられるかもしれません。2009年からまた建築専門誌に作品をコンスタントに発表し続けています。

門脇──プロジェクトの進め方の変節時期を訊いたのは、やはりメジロスタジオの作風はどこかで変わったと思うからなのです。メジロスタジオは、パートナーの誰かがどこかの事務所で修行してきたという経歴があるわけでもないのに、最初の作品からディテールもきれいに納めてくるし、プロポーションも良いし、そつなく作品をつくる事務所だなという印象が当初は強かったのです。しかしあるところから、きれいさというよりは、不気味さ、気持ち悪さのようなものを作品がまとい出すのです。一時期は、仕事の数が増えて来たことでスタディの密度が落ちてきたのかな、と思っていたのですが、その不気味さにはますます拍車がかかっていって、かなり意識的にやっているんじゃないかと思いだした。最近では、その不気味さは何か新しい建築のあり方を指摘するものなんじゃないか、とさえ思えてきた。古澤さんが言う変節は、作品でいうとどのあたりですか?

古澤──2006年に《井の頭の住宅》という木造住宅のリフォームをしましたが、これが変わりはじめたきっかけだったように思います[fig.1-4]。そこではじめて、施主にプランを描かれるという体験をしたのです。

- fig.1-4──《井の頭の住宅》エントランス、和室、洗面、浴室(左上から右下へ)

以下すべて提供=メジロスタジオ

馬場──既存の建物は、2階建ての木造住宅という非常に一般的なものでしたが、施主は少し珍しい方で、DIYが好きで、模型も自らつくって持ってくるような方でした[fig.5]。すぐに僕たちは、この施主をどう乗りこなすかという問題に直面しました。これまでの経験では対処しきれないケースでした。

- fig.5──同、施主自身による工事の様子

古澤──このプロジェクトに出会うまでは、施主を啓蒙して、われわれの構想する空間性を受け入れてもらうというスタンスでプレゼンテーションをしてきました。その際、一般の人には空間の話は伝わりにくいので、伝わるように言葉を変えるなどの努力ももちろん惜しみませんでした。しかしこのプロジェクトでは、そもそも空間性を求められていなかったのです。施主が自分で図面を描きますし、工事も自分でやりたいと言われました。すべてを自分たちの管理下に置けないはじめてのシチュエーションで悩みましたが、今回は施主側にある部分を投げてしまおうという決断をしました。では、メジロスタジオの作品性をどこで担保するか。そう考えたときに着目したのが、住宅を包む外壁の内側の壁で、ここだけはプロによる漆喰の手技でパッキングすることにしました[fig.6]。それ以外の間仕切り壁などは、施主が自分で色を塗ったりラフに仕上げています。メジロスタジオが完全にコントロールする領域は、内部空間を包み込む殻に特化させましたが、しかしこうした方法でも建築はつくれるんだということを、初めて体験した瞬間でした。

- fig.6──同、メジロスタジオによる梱包

門脇──それまでは作家的な世界観ですべての空間をコントロールしてきたメジロスタジオの前に、コントロール不能な強い施主が現われ、新しい建築のつくり方に気づくきっかけを得たということですね。それは同時に、作品の飛距離を伸ばせる新しいやり方を見つけた、という感触でもあったのでしょうか?

馬場──新しいことばかりだったので苦しかったけれど、地道に取り組んだ結果、どうも面白いものができたぞという感覚を得たことは確かです。自分たちだけではこうはまとめないだろうという空間ができましたし、なにより施主が非常に満足してくれました。施主自身がどんどん中身を改変していくので、静的な意味での新しい空間性が得られたというよりは、いろいろなアクティヴィティを内包したダイナミックな空間のあり方を実感した、という感覚に近いのですが、こんなことはいままでつくってきた建築では起きなかったので、自分たちの方法論を解体することで呼び込めるものがあるんだなと気づかされました。

古澤──最初のプレゼンでは、アドルフ・ロースの説明をしました。建築をヴォリュームで設計していく「ラウムプラン」というという方法があって、今回はぜひ「ラウムプラン」で設計しましょうと。でも、ぜんぜん受け入れてくれませんでした(笑)。

門脇──作家的な議論の背景には、いわゆる建築アカデミズム的な世界があり、われわれがつくる作品も、先人が築いてきた長い歴史の上で成立しています。したがって、過去の作品や言説とまったく切れた作品評価というものは成り立たず、建築作品の作品性とは、作品それ自体だけに宿るものではなく、過去のアカデミックな歴史にも同時にまたがっていると考えることができます。しかし、そうした認識は「建築は誰のためのものか」という長く続く議論を呼び起こすものでもあるように思えます。それが作家だけのものであれば、アカデミックな価値観のとおりにつくればいいわけですが、しかしたいていの施主はそんな世界のことは知らないわけで、だとするならば、アカデミックな価値観に固執してつくる理由は何か。《井の頭の住宅》は、そうした疑問に対する解答として、建築家的な価値観と施主の価値観が混じり合わないまま同居するような世界を探したプロジェクトである、というように聞こえてきます。その後、ここで得られた感触はどのように展開していくのでしょうか。

不動産言語を乗りこなす

古澤──《井の頭の住宅》では、いままで排除すべきだと思っていた要素をむしろドライヴさせることで、とんでもなく面白いものができるという実感を得ました。ちょうどその後、これはまったく偶然なんですけど、拝島のある不動産屋から集合住宅の設計依頼がありました。その不動産屋は、一般的な不動産言語しか知らないような小さなディヴェロッパーでした。そこで再び、提案するにあたって建築家的な空間の理論が通じないという壁につきあたったのです。もし《井の頭の住宅》だけであれば、そこで得た感触は特殊な事例のものとして、時間の経過とともに忘れていったかもしれませんが、同じ問題に直面する機会が重なったので、その可能性のほうを探るようになりました。いくつか事例を紹介しながら、そのあたりを話したいと思います。集合住宅を設計するにあたって、まず前提となるのは、郊外には空間として魅力的な集合住宅をつくって利益を上げるようなディヴェロッパーはなかなか入り込めないという現状です。なぜなら、郊外物件は賃料が低く、したがって投資できるイニシャルコストも限られてしまうからです。総体ヴォリュームの予算が低ければ、利益率も低くなり、空間の魅力を高めるような提案は介入しづらくなります。そんな土壌のなか、拝島で進めたのが《熊川の集合住宅1》(2006)と《熊川の集合住宅2》(2009)です[fig.7]。

- fig.7──《熊川の集合住宅1》(右)と《熊川の集合住宅2》(左)

ここではひとつの敷地のなかに、時期をずらして2棟の集合住宅を建てました。敷地の北側には、その背後に広がる住宅街の戸建て住宅スケールにあわせて、木造2階建ての《熊川の集合住宅1》をつくり[fig.8-11]、また南側の道路側には、ヴォリュームの大きいRC造の《熊川の集合住宅2》をつくりました。《熊川1》は、間取りだけを見ると玄関が通り土間風になっているただの1LDKですが、ここでは共用廊下部分を操作しています。1階と同じプランを2階でもそのまま採用し、ヴォリュームをずらして積み上げることによって、開放的な共用廊下が自然とできるようにしました。普通は1階と2階をただ単に積み上げるわけですが、そうするとごく当たり前の片廊下ができてしまい、空間が貧しくなってしまいます。共用廊下は、集合住宅において建築家が一番に提案しなければいけないところだと思うのですが、ここでは同じプランを一間ずらすことによって答えとしました。そうすることによって、1階前面には落ち着いた庇下空間ができています。しかし事業主からすれば、プランは郊外で普通に借り手がつくようなものになっているので、断面がずれようが関係ないのです。ずれることによってゆったりとした共用廊下と庇下ができると言っても、「ああ、いいんじゃない」といった反応だけでした。そこに提案の肝があることは気づかないし、われわれも気づいてもらえなくてかまいません。事業主としては利回り計算ができればいいわけであって、特殊なプランではなく、一般のお客さんにも貸せることが担保されていることがなによりも重要なのです。

- fig.8-11──《熊川の集合住宅1》

門脇──不動産的な言語の空間に対する解像度の粗さを逆手に取っているわけですね。加えて、イニシャルコストが低く、特殊な構法でつくれないということも利用されています。《熊川1》は在来木造ですから、コストを抑えるためには平面を三尺のモジュールで計画する必要がありますが、モジュールひとつ分、つまり910mmずらしても廊下としては狭いから、2つ分の1820mmずらしたことで、見たことのない広がりをもつ共用廊下が実現しています。一般的な集合住宅の窓周りには庇もなく、窓を開けたら雨が入ってきてしまうなど、たいへん貧しい空間ですよね。《熊川1》の庇下の空間は、そうした窓回りの貧しさを回避するにも有効だったと思います。一方で、この作品は不動産的な言語を乗りこなしつつあるものの、できたものはわりと建築家風なんですよね。ヴォリュームがずれているのも建築家的な操作ですし、黒い壁も建築家的。《熊川1》には、郊外の木造のアパートで建築家的なものができたというすごさがありますが、それは安心してみられるものでもありました。しかし《熊川の集合住宅2》では、建築家的な言語を逸脱しそうになっています[fig.12-15]。つまり、これまでの建築家的な価値観では理解が難しいという意味で、不気味さをまといだしているように思えます。《熊川2》ではどのように思考が変わっていったのでしょうか?

- fig.12-15──《熊川の集合住宅2》

古澤──いまのお話を聞いて、見えとしての《熊川1》と《熊川2》はそれほど違うんだなと気づいたほどで、思考そのものは変わっていません。その一番の特徴が、一般的な郊外集合住宅のプランを担保しつつ、いずれもそれをずらす操作をしていることに表れていると思います。《熊川1》では断面的にずらしましたが、《熊川2》では平面を部屋ごとに細かくずらしています。住戸のプランはごく普通の1LDKなのですが、ダイニングと水回りとインナーテラスの3つのヴォリュームをずらし、さらに各階3つの住戸がありますから、合計9回ずれるわけです。事業主に対しては、まずは一般的なプランで説明し、それを受け入れてもらってから、敷地を最大限に利用するには平面形状をずらしたほうがいい、あるいは合理的に廊下をつくるためにはずらしたほうがいい、という話をしていきました。

門脇──なるほど。しかし《熊川1》では、ずらす操作の結果を先読みしていたような印象を受けます。ゴールイメージが建築家的なものとして想定されていて、それに不動産言語をすりあわせていったように感じられるのです。一方、《熊川2》では結果を予想せず、とにかく不動産言語をただ素直に伸ばしていったように感じます。操作の純粋性を追求した結果、予想もしなかったものができてしまったというような。先ほどの古澤さんの言葉を借りれば、終わりに対するある種の無責任さを感じます。それが《熊川2》に感じる不気味さの最大の原因だと思うのです。

古澤──確かにそうですね。無責任度合いは《熊川2》のほうが高いです。たとえば《熊川1》ではプロポーションを考慮し、ヴォリュームスタディをかなりしました。あるいは、1階と2階とで使用する言語を変えて、2階では建築家風にスチール枠を採用し、1階ではアルミサッシを採用するといったことをし、建築アカデミズムに対する批評性をもたせようとしました。一方《熊川2》では、たとえばサッシに中桟を入れるのは遊びでしかなく、縦桟だけのもの、縦桟と横桟を入れるもの、横桟だけのものを交互に組み合わせるといったように、操作を純粋にドライヴさせることによって、どういったファサードを獲得できるのかという実験をしています。普通では怖くてできないことだと思いますが、ここでは大きな失敗をしなければよいという感覚とともに試みていました。

門脇──怖くてできないことをするには勇気が必要ですが、その勇気はどのようにして得られたのでしょうか。作品の数を積み重ねてきたから勇気がでたのか、あるいはメジロスタジオに内部的な変化があったのでしょうか。

馬場──《熊川1》から《熊川2》への過程で確信したことがありました。事業主はプランにとてもこだわるのですが、それさえクリアできれば、外観に対して驚くほど無頓着になり、こちらの手中に置けるようになるのです。いずれも施主は同じなので、《熊川1》で試みたような不動産言語のちょっとした変奏が、互いの幸せにつながることが、《熊川2》ではわかっていたのです。

門脇──そうすると、スタディの面でもなにか変化があったのでしょうか?

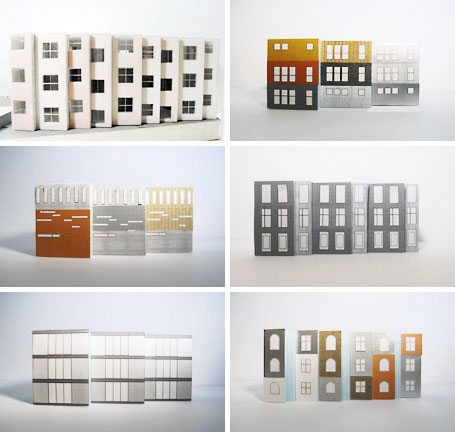

古澤──ヴォリュームスタディをしなくなったという変化がありました。《熊川2》では不動産言語をどのように読み換えるかというスタディばかりしていて、スタイロを使ったスタディはあまりしていなかったと思います。《熊川1》では住宅街のスケールと調停させるためのヴォリュームスタディを重ねていましたが、《熊川2》にはそのようなコンテクストがなかったので、ヴォリュームスタディはそれほどせず、張りぼての壁一枚だけの模型をつくってファサードのスタディをしました[fig.16]。ですから、ヴォリューム模型をつくって四周を回して見るのではなく、この壁だけのスタディを進め、建物の全体性やほかの部位との整合性はあとから与えていく、というやり方をしていました。

- fig.16──《熊川2》南面ファサードのスタディ

門脇──《熊川1》は完全にヴォリューム的な思考でできていますよね。一方、《熊川2》のもうひとつの特徴は、南の計画道路側と《熊川1》に面する北側で、使われている言語がまったく違うことです。まるで人格分裂しているようにさえ感じます。

古澤──確かに人格分裂的であることを肯定していましたね。

馬場──《熊川2》でかなり早い段階から南側の屏風のようなファサードのスタディに特化していたということは、そのほかにつくりこむ余地がないことを見切っていたということかもしれません。

古澤──この建築は南側のファサードがひとつのテーマですが、逆側の北側のファサードも建築として結構かっこいいんです。従来的な建築の見方で言えば、むしろ北側がメインのようにも見えます。北側は、全体のプロポーションを細かく検証し、スラブの厚さや階高に応じて柱の太さを決めるなど、一般的な建築のスタディと同様の思考で丹精につくったのですが、しかし南側では、それとはまったく違うドープ性をあえて目指しました。

門脇──馬場さんは南側にしかつくりこむ余地がなかったとおっしゃいましたが、それが一般的なスタディがされた北側ではないというのは面白いですね。北側のファサードは《熊川1》と向かい合っていますが、北側が面するのは敷地内で、おもに居住者が使う場所ですし、しかも自分たちが設計した建物に囲まれるという特殊な場所です。通常であれば、自分たちの思い描く世界観を忠実に空間化できるこの場所に労力をつぎ込みそうなものですが、それではある種の自閉性が生まれてしまいます。だからなのか、不特定多数が通る道路に面した南側にこそメジロスタジオは可能性を見出した。《熊川2》では、建築家的な世界観が表われた北側と、それとは違った言語が採用された南側が、表現として分裂しているように感じられますが、これ以降の作品になると、南側的な不気味な世界が建物全体を覆うようになっていくようです。

- fig.17──《熊川南の長屋》

古澤──これは《熊川2》とほぼ同じ時期にやっていた《熊川南の長屋》(2010)というプロジェクトで、1LDKの住戸が連なった、2戸の長屋です[fig.17]。ひとつの部屋のヴォリュームを2つに分割して天井高も変えていますので、外観からは何戸あるのかわからなくなっています。このプロジェクトでは、当初から天井高の操作にしか提案の余地が残っていないことがわかっていたので、《熊川の集合住宅》と同様に、提案できる要素、使える言語を限定し、それのみをドライブさせていったわけです。この外観も、不気味という表現がふさわしいのかもしれませんね。

郊外で建物を建てるお客さんは、傾向としては本当に一般的で、「建築が好きです」と言う方には会ったことがありません。部屋といえば畳敷きの8畳間のことだとか、窓は当然南向きだとか、北枕では寝ないよ、と言うような方が本当に多い。そういう方々との間に不動産ディヴェロッパーが入るわけですが、結局お金を出すのはそういう人たちなのです。提案できる要素は少なく、賃貸住宅ですので借り主と直接お話しできないため啓蒙の道もなく、かといって依頼を断るということでもない。そういう厳しい状況に対するわれわれなりの解答なのです。

設計をドライヴさせる他者としての間取り図

門脇──この連載の始まりにあたってまとめた「2000年以降のスタディ、または設計における他者性の発露の行方」(〈10+1 website〉5月号)という論文で、SANAA以降のスタディは、模型に偶然紛れ込むノイズのようなものを創造の根拠に積極的に組み込み、そのことによって、建築設計の過程にある種の他者性を介在させることに大きな特徴がある、というようなことを書きました。つまり、自己の内には存在しない他者的なるものを設計に取り入れることによって、自己の発想の限界を超えられるのではないか、という仮説です。メジロスタジオの場合、模型を使ったスタディをしていることはしているんだろうけれど、模型が他者的なるものとして振る舞ってはいないように思えます。むしろ図面によるスタディのほうに、他者が忍び込んでいるのではないか。《熊川南の長屋》の平面は一般的な1LDKで、不動産の論理から導かれたものです。しかし、そのどうにもならない「間取り図」を素直に受け入れ、出発点にすることによって、自分たちだけでは想像もしなかっただろう建築の最終像に到達している。馬場──間取り図は、建築家の理念を表現した図面ではないですね。どちらかというと社会的慣習から導かれる与件に近い。

門脇──だからメジロスタジオは、その他者的なる「間取り図」が思考をドライヴさせるエンジンたりえることを発見した、ということができるのではないでしょうか。

それはたぶん最終的にできあがったものにも表象されていて、僕にはメジロスタジオが最初からこういうものをつくろうと思っていたようにはどうしても見えない。そのように思わせるのが、今日何度か出てきている、メジロスタジオの作品がまとう不気味さです。不気味さとは、対象が何らかの論理に従ってできていながら、その論理が理解できないときに感じるものだと思います。たとえば、僕はステルス機のデザインをとても不気味だと感じるのですが、それは「レーダーに捉えられない」という人間が知覚できない論理にもとづいてデザインされているからではないかと思っています。このとき、それが理解できないながらも、何らかの論理にもとづいていること、つまり形態が秩序だっていることもおそらく重要で、それがなければ、単に支離滅裂なデザインに感じられることでしょう。メジロスタジオの作品に感じるのもそれと似た感覚で、建築家的なるものとは別の言語が、自動的にドライヴした痕跡のようなものから感じる不気味さ、と言い換えることができるかもしれません。そうしたドライヴがはじめて発露したのが《熊川2》だった、と言えるように思います。

古澤──なるほど、そうですね。

門脇──そういう意味では、創造の根拠を自己のなかに求めない新世代型のスタディを、メジロスタジオは採用していると言えるのでしょう。模型だけでなく、図面にもまだ他者が入りこむ余地があり、それが不動産や郊外における論理であった、ということでしょうか。

馬場──スタディを間取り図という社会的な共通言語にも開放することによって、そうした建築家の世界の外にある論理を、作品のなかに呼び込むことができる。

門脇──メジロスタジオが郊外の物件を手がけるようになったのには、どのようなきっかけがあったのでしょう?

古澤──一連の郊外のプロジェクトを手がけたきっかけは、雑誌で発表した郊外住宅の《高松町ガレージ》(2004)[fig.18]を拝島の不動産ディヴェロッパーにお見せする機会があって、そこで設計の依頼を受けたことでした。《高松町ガレージ》は建築家的なディテールや空間性の獲得を目指してつくったものですから、当然ディヴェロッパーもそういうものがほしいのだと思っていましたが、しかし始めてみれば彼らは不動産言語しか扱えませんでした。《高松町ガレージ》はメジロスタジオとしての処女作だったわけですが、それがその後の自分たちの運命を決めているようにも思えますね。

- fig.18──《高松町ガレージ》

門脇──建築の言語を扱えないというか、空間性を気にしてはいるけれど、解像度が粗いということですね。自分が捉えられる以上の解像度の空間をつくることに意味が見出せないのは当然のことですし、建築家は空間に対して極めて高い解像度をもっているわけですから、むしろ解像度の粗い人が世の中の圧倒的多数ですよね。

古澤──ええ、マジョリティですね。

馬場──ポジティヴにとらえれば、そこには社会の深層に通じる道があるとも言えます。

門脇──そうしたごく普通の人が建築文化に入ることを排除してきたのが、当のわれわれ建築家といえます。メジロスタジオは、しかしそうした当たり前の人が建築に参加する楽しさを《井の頭の住宅》や《熊川の集合住宅》をきっかけとして見出したのかもしれません。

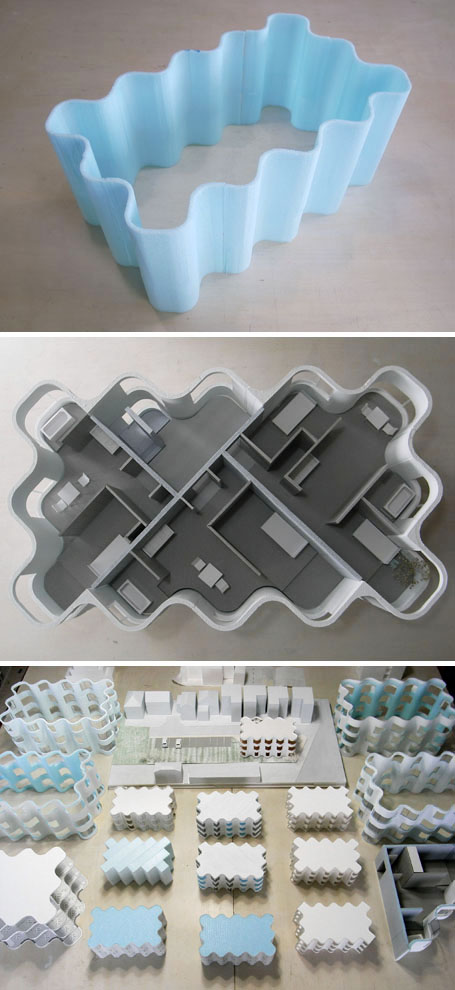

古澤──そうですね。そこで見出したきっかけを郊外で展開してきたわけですが、《熊川2》の後に手がけたのが《東府中の集合住宅》(2010)で、設計は2009年です[fig.19]。終わったら次、終わったら次とつねに続いている一連の郊外集合住宅プロジェクトのひとつです。

- fig.19──《東府中の集合住宅》

門脇──《東府中の集合住宅》を改めて位置づけるならば、《熊川1》では不動産言語を乗りこなす楽しさを知ったけれど、ゴールイメージは建築家的言語の範疇にあった。《熊川2》では不動産言語を素直に伸ばしたデザインがはじめて試みられたけど、建築家的につくった部分も残し、人格分裂的である。そして《熊川南の長屋》を経た《東府中の集合住宅》で、ついに不動産言語が全体に行き渡たるに至った、というところでしょうか。

古澤──ついに人格が形成された、と(笑)。《東府中の集合住宅》は全室風呂トイレ別、南面バルコニー、そして全室角部屋の1LDKと2LDKという間取りになっています。これらは不動産言語に素直にしたがった結果できた形ではありますが、外壁を曲線にすることによって不気味と称されるような表現も目指しました。

門脇──直線だったとしても不気味だと思いますが......。

古澤──まずしないだろうなという極端な手法として曲線を選びました。しかしそうすると当然コストが上がるので、内装には一切ボード類を使わず、コンクリートブロックをあらわしにするなど、下請業種を減らしコスト配分を整理することによって、曲線壁を実現しています。事業主には、曲線によってリゾート風マンションになりますよ、と説明しました。ちょうど沖縄のホテルが好きだという話を伺っていたので、リゾートにしましょうと。東府中とリゾートはもちろん直接関係ありませんが、それによって内部の空間性が変わりますし、建築のあり方も変わるだろうと考えました。一般的なプランの角をただ丸くしているだけとも言えるような単純な操作ですが、その効果は予想もできないくらい大きなものでした。プランに対しては事業主のゴー・サインが出たのですが、できた建築はイメージしていたものと違ったようです。それでも、リゾート風だからという一点で気に入ってもらえました。そもそも事業主自身が住まないことを前提とした判断ではありますが、これも不動産言語の極端なドライヴをさらに推し進めた結果、建ち上がった形です。やっぱり外壁のコーナーをアールで統一したことによって、この建物の人格が形成されたんじゃないかな。

《東府中の集合住宅》のスタディでは、ヴォリュームスタディというよりも、一般的なプランをどう変形させるかという検討に時間と労力を費やしていました[fig.20]。あるとき曲線にするとすごく奇妙なことになると気づいて、模型で確認したらやっぱりすごい。この奇妙さは何なのだろうと外壁だけの模型をたくさんつくりました。ヴォリューム模型ではなく、雲のような形をした輪っかだけの模型をつくり、いろいろなスケールで何度もスタディしました。一方で内部ではプランの一般性やコストの合理性を担保しないといけないので、内壁に型枠やコンクリートブロックの目地を入れた模型をつくり、部材に端数が出ないように念入りに検討しました。つまり、合理的な内壁模型と奇妙な外壁模型によって、ナカミとカラを別々にスタディしながら、両者の整合性、あるいはズレ具合を確認していたのだと思います。この時期から、一般的な間取り図から出発しつつも、最終的な建築の姿が最小の操作でどれだけ一般的ならざるものにできるか、ということを考えるようになりました。

話は変わりますが、僕が非常勤で教えている大学の3、4年生向けのスタジオ課題で「一般的ならざる住宅」という課題を出したことがあります。どういう課題かというと、学生にハウスメーカーのカタログから任意にプランを選ばせ、まずその一般的な住宅の模型をつくらせます。そして、その模型になにかしらの操作を一手だけ加えた模型を新たにつくり、エスキスで次の一手を考える。そしてまた一手だけ加えた模型をつくって、ということを6回繰り返しました。最終的にできあがった彼らのアウトプットは、作風が特定されない多種多様なものになっていたように思います。

- fig.20──《東府中の集合住宅》のスタディ

無責任な応答=勇気ある一手

古澤──《東府中の集合住宅》の現場監理で、施工者と外壁のチェックをしていたら、自分たちがどこにいるのかわからなくなり、チェックが終わった箇所を探すのに建物のまわりを何周もしてしまうことがありました。自分の立ち位置がわからなくなるような効果は狙ったものではありますが、そこまですごいことになるとは思いませんでした。ここでも、自分たちがつくったものの最終像に対する無責任感があったと思います。門脇──終わりに対する無責任さという言葉からはネガティヴな印象も受けてしまいますが、それを反転させれば、勇気ある一手とも捉えられますよね。

古澤──建ち上がった結果がどのような状況を生むかはいつも後からわかるわけですが、最初にまったく設定していないわけではなく、しかし毎回毎回、想定を超える状況ができてくるんです。

門脇──ここでいう「無責任さ」とは、もちろん施主やユーザーに対するものではなく、建築家的価値観に対して無責任であるということですよね。

古澤──そう、建築家的なリテラシーに対する無責任さですね。プランを見た段階で、これはやってはいけない形だということはわかるけれど、それを実際にやってしまうという無責任さがあります。門脇さんが言うような「勇気ある一手」。それはやっぱり、いまの時代には必要な勇気だと思いたいですね。

ここでもうひとつ、《東府中の集合住宅》と同時に竣工した《立野の住宅》(2009)を紹介します[fig.21]。これまでは一般的な不動産言語をどのようにドライヴさせられるかを試みてきましたが、この物件に関しては、われわれに依頼があった段階で完全に図面が引かれていました。施主が郊外の地元の工務店と契約していて、その工務店が依頼した地元の設計者が図面を引いていたのですが、確認申請の段階になって、冗談のような話ですが、その設計者がぎっくり腰になって動けなくなり、代わりに確認申請を出してもらいたいという依頼内容でした。ただ、われわれがデザイナー風だということもわかっていて、単に確認申請をお願いするだけでは忍びないから、少しは色付けしていい、ということでした(笑)。そこで、もともとのプランをベースにしながら、施主と直接打ち合わせを重ねていきました。普通の建築家だったら断る依頼ですよね。ですがわれわれは、いままでの話からおわかりのように、これも少しの操作を加えれば作品化できるのではないか、という淡い期待を携えてプランを変形していくわけです(笑)。変形のための方法は施主に通じる言語だけです。キッチンの位置が暫定的だったのでここにしましょう、だけど描いてみるとキッチンが動線上邪魔になるので外に出しましょう、2階にはテラスがないのでつくりましょう、水回りの外に物干し場をつくりましょう、等々。そうしていくと床面積が増えるので、本体を少し縮めましょう、と面積の調整は行ないつつ、ベースのプランの特徴はほとんど変えない。そのようにして、矩形のプランからキッチンやテラスのヴォリュームが出っ張っていくのですが、その出っ張りに構造上有効な袖壁をつくりましょう、という話をしました。ただ、構造的に効きますよ、という提案だけでは費用対効果に訴えかけられないので、お金をかけずに家を大きく見せられますよ、とも話しました。一般的に、お客さんは家を大きく見せたいと思うものなので、少しでも大きく見せるためにこのような壁は必要なのではないでしょうか、と。そのようにして、もともとあったプランをベースに打ち合わせを繰り返し、確認申請を出して着工しました。設計開始から着工までが4カ月、竣工までが10カ月くらいのかなり早いスピードだったと思います。

- fig.21──《立野の住宅》

《立野の住宅》でも、あらかじめ一般的な建て売り住宅的なマジョリティのプランが設定されていました。それを変形していくなかで、《東府中の集合住宅》と同様、このプランはいままでの建築家的な作品の文脈からすると、やってはいけないことだろうという感覚はありました。基礎工事の段階で、これはナスカの地上絵じゃないかとわれわれ自身が思っていたくらいですから。しかし建築家的な説明をすれば、構造家に協力してもらって耐力壁をすべて外壁でとり、木造ながらスケルトンインフィル的な構造とし、間仕切り壁はすべて非構造壁としました。これはマジョリティのプランはいつでも更新できる、という批判的な振舞いでもあります。また、この構造形式によって1階と2階の床梁を90°回転させることができ、対称性の強いプランとあいまって、住宅の内部で自身のオリエンテーションを見失うような空間性を獲得することができました。ある建築雑誌の編集部には「プランにポリシーがない」と批判されましたが、建て売り住宅のようなマジョリティの言語と建築家的な言語のどちらにも応答していることを目指したわけですから、それを評価する方法自体がないというなら、自閉的な建築界という看過できない状態が逆に明らかになったのではないかと思います。

さきほど門脇さんがおっしゃったように、メジロスタジオの作品の不気味さは段階的に確立していったわけですが、しかしその不気味さは、やはり不動産言語のような強烈な他者がいないと実現できなかったことだろうと思います。はじめから不気味なものをつくろうと思って不気味なものをつくるのは、自己演出でしかありません。われわれが置かれている状況には、自己演出を回避する回路がそもそも存在していて、それを感じ取るのと同時に、積極的に利用しようと思えたからこそ、勇気ある一手を打つことができたのだと思います。

門脇──《立野の住宅》は《東府中の集合住宅》同様、「間取り図」を乗りこなすことによって新しい表現に至っていると思います。それだけに、この新しさは何なのかを建築家としてきちんと説明してほしいですね。「建築家的な価値観への無責任な態度、それが新しさである」というだけでは、単に新しいことに価値を見出しているように聞こえてしまいます。メジロスタジオの作品が、建築アカデミズムに対する批評性を帯びていることに間違いないとは思うのですが、その新しさは何に寄与するものなのでしょうか。

古澤──ある方面からは作品に空間性がないという批判を受けます。でも、聞いているとどうやらそれはその人たちの主観的な話であって、どちらかというと、われわれの設計に対する姿勢を批判しているように聞こえます。ただ、われわれは建築家の閉鎖的言語が展開した結果としての空間性には否定的な態度をとっているから、それを批判とは受け止められないところもある。

馬場──「空間性なんて必要ない」と思っているわけではなくて、建築家的な空間性を至上命題に設定して、それに寄与しないであろうことを排除してしまうと、失うものが結構あるのではないか、ということです。視界に入れたくはないけれど、すでに先鋭化している状況があって、それは建築家的な空間性には寄与しないかもしれない。しかし、それをうまく乗りこなせば、建築のあり方を大きく左右する場合がある。このように、建築家的な空間性を押し殺すことで得られるものは確実にありますし、そのことのほうに可能性を感じています。同時に、そこから新しい空間性を見出したいと思っています。

門脇──作品的な建築は、それを体験する人に高い空間的リテラシーを要求しますから、建築家はこれまで、空間のリテラシーが高い施主のみを対象にしがちでした。言い換えれば、建築家は空間に対するリテラシーを持っていない人たちを排除してきた。ところがメジロスタジオは、必ずしもリテラシーが高くはない施主、あるいは不動産屋のおじさんたちの世界をそのまま受け入れた。そのようにして生まれるのは、そういった人たちが参加したからこそできあがる建築作品で、だから結果として作品が新しさをまとう、ということなのではないかという気がしてきました。

建築家的言語とマジョリティ的言語が同居する世界

古澤──いま思い出したのですが、このあいだ、建築家の藤原徹平さんがミサワホームの住宅のデザイン監修を手がけていましたよね。あれはまさに、ハウスメーカーの一般的な住宅のデザインに介入することによって、従来の建築家による作品とは異なる、いわば「改善案」がアウトプットされるというものだと思います。ハウスメーカーは都市に対するまなざしが強くありませんが、マスを扱っている会社である以上、それ相応の社会的責任があると思います。藤原さんには、建築家としてそこを教育する役割が与えられたわけです。このポジションは誰からも批判を受けないでいられます。一方でわれわれは、一般的なプランを前提としながら、プラン以外の場所に建築家として介入する余地を見出すことによって、建築として一般的ならざるものをつくり、それを都市空間に埋め込もうとしているのです。このプロセスは藤原さんと同じく、住宅デザイン監修という名で呼ばれるものですが、われわれが批判されるのは、その出口ではなく、入り口のほうに原因があるのではないかと思えてきました。つまり、一般的な間取り図というのは社会から与えられるものであって、それは受け入れなければならない、という入り口の姿勢についてですね。これは、建築家とマジョリティは互いに交わることのない、ねじれの位置にいるという認識に基づくアイロニカルな姿勢ですが、ねじれている状態をポジティヴに捉えれば、絶妙な距離感を保ちつつバランスを取って両者が同居している状態、とも言えるわけです。それに、アイロニーというのは全ての真理を信じないということではなく、矛盾する2つの主張なり世界を同時に信じるという、深みのある姿勢だと考えています。むしろ、そうした姿勢でなければ、マジョリティとの同居の道は開けないのではないでしょうか。門脇──問題を整理すると、まず建築家の価値観とマジョリティの価値感は相容れないものだという前提は共有しておきましょう。それをすりあわせる努力をするのであれば、マジョリティの底上げ効果だと評価されるでしょう。ただし、メジロスタジオが目指しているのはそこではない。中庸を狙うのでも、互いの落としどころを狙うのでもなく、それぞれが互いの価値観は保持したまま、対等な役者としてふるまったときにはじめて見える世界を提示しようとしているのではないでしょうか。《立野の住宅》は、プランだけ見れば単なる建て売り住宅ですが、建ち上がった姿はまったく建て売り住宅には見えない。そこには確実に建築家的な価値観が介在しています。つまり、相容れないはずの2つの価値観のいずれにも属している。じつはこうやって見えているものが、いままでわれわれが排除してきた人たちが参加したとき、あるいはこれまでマジョリティに排除されてきた建築家がマジョリティに参加したときの作品のあり方だと、メジロスタジオは主張することができるのではないでしょうか。 現代の建築設計を考えるとき、建築家的な世界とマジョリティの関係については避けて通ることはできません。この問題に対して、いままでは相容れない2つの世界がいかに歩み寄るか、という議論が主だったと思います。しかしメジロスタジオは、互いが相容れないままで同居するという、新しいモデルをすでに見つけているのではないでしょうか。それはトップダウン的な世界のように、どちらかが上位であることを前提としたものではありません。

古澤──クライアントや施工者との距離の取り方が通常の設計とは異なるという意味で、われわれはデザイン監修という行為に可能性を感じているわけですが、いまのところデザイン監修はまさに啓蒙的な世界です。目指すべき啓蒙のゴールがあらかじめ設定されていて、それは建築家的な世界に属するものです。しかしわれわれは、そのゴールを設定しない方法を試みているのかもしれません。

門脇──建築家的な価値観と不動産的な価値観が、落としどころや妥協点を見つけるのではないままに同居したとき、そこにはいずれの価値観でも評価できない全体が現われます。それこそがメジロスタジオ的な不気味さの正体であって、しかしその不気味さは、これまで取り結べなかった両者の新しい関係が建築化したときの、建築の新しい表われ方だと言えるのかもしれませんね。

- fig.22──アンソニー・ヴィドラー

『不気味な建築)』

(鹿島出版会、1998)

門脇──《東府中の集合住宅》や《立野の住宅》が獲得しているものの可能性は、さらに拡げてほしいですね。しかし、最初の質問に戻りますが、マジョリティに触れることにはどんな価値があるのでしょうか?

古澤──単純な話ですが、圧倒的にマジョリティの価値観に基づいた建物によって都市ができているなかで、建築家の価値観はどれだけ都市に反映されているのか。それはほとんど悲観的といってよい状況ですが、しかし建築家は都市を変えなければいけないという使命感をもって仕事をしています。そのときに、建築家的な価値観を理解してくれる微々たる施主を頼りに都市を変える、なんてことを見通しもなく追いかけるよりも、圧倒的なマジョリティ層をいかにターゲットにできるかを考えるほうが重要なはずです。ですから、その手法を開発することの社会的意義は大きいと思います。これまでやってきてわかったことは、空間的なリテラシーが高い施主がいないと作品をつくれないわけではなく、隣のおじさんでもほかの誰が施主であっても、われわれが作品をつくれる可能性は広がっている。われわれのつくる建築はけっしてマジョリティに受ける形はしていませんが、そこにリーチする手法としての普遍性は獲得できつつあると認識しています。

馬場──マジョリティと建築家という設定に限らず、相容れないものはねじれたままでよい、むしろそのねじれにこそ形を与えたいと思っています。社会の枠組みは整備しつくされていて、それぞれの中身も大変充実しています。そういったいろいろな物事が出揃った状況では、ゼロから構築するというよりも、すでにある物同士の差異を的確に捉えていくほうが、社会にコミットできますし、結果として現代性を表現することや、新しさを獲得することにもつながるのではないでしょうか。

古澤──僕には、建築家の常識のようなものを崩したいという思いがあります。それが次の時代を築くきっかけになると考えるからです。いままでと同じ建築の成り立ち方や、その延長線上でつくっていても仕方ありません。いつの時代にも新しい革命が起きる可能性が当然あるはずです。だからこそ、建築家が縛られている、建築家自身が設定した常識を打ち崩し、いままではやってはいけないとされた造形を実現する土壌をつくらなければならないのです。そのためには、マジョリティという他者を設定することは重要で、そのことによって、自作自演の世界に陥らずに新しいデザインを実現するストーリーを育てられるかもしれない。こうした「あくまで新しいものをつくる必要がある」という考えが、われわれの造形の不気味さにつながっているのだと思います。新しいから不気味だと思われている。それを否定することはできません。

門脇──メジロスタジオ的な不気味さは、いままでの建築家的な価値観では作品が評価できないことからくるのだと思います。従来的な価値観からすれば、これがどこから来たのか、どうしてこうなったのかわからない。しかし話を聞いてみると、不動産言語など、これまで建築家的な世界にはなかった要素を純粋にドライヴさせた結果であって、スタディのプロセスとしては明快です。

古澤──やっていることはごく単純です。間取りを構成している床・壁・天井に一手加えているだけです。何も特別なことはしていないのです。スタディに関しても、外壁であったり、間仕切り壁に集中させているのですが、それは逆にそこに提案のしどころがあるからです。やっていることはシンプルでわかりやすいはずなのに、できたものがまったく読み取れないものになっている。それを狙ってやっていると言ったほうがいいのかもしれません。

門脇──その不気味さは何に寄与するものなのでしょうか?

古澤──それを説明したいところですが、何に寄与するのかを説明した瞬間に不気味ではなくなりそうですね。

門脇──繰り返すようですが、そこは建築家としてのヴォキャブラリーを増やさなければいけないところだと思います。そのようにして、新しさは未来に残しうる種へと変わるのでしょうから。

古澤──われわれの獲得した新しさが、ラウムプランのような具体的な手法として、今後の建築の土壌に蒔かれうるものになるとすれば非常に意義があると思いますし、そういうものになりたいと思っています。しかし、それが残りうる種であったかどうかは事後的に判断される側面がありますし、いまを生きる者としてのわれわれが「これこそ未来への種だ」と言ってみても、あまり説得力はないでしょう。また一方で、「都市をこのように変えたい」というような身勝手な価値観を押しつけるようなことも言いにくい。そういうなかで何を言えるだろうかと考えたときに、《東府中の集合住宅》のスタディでは、「ビルディングタイプを踏み外す」と言っていたことを思い出しました。これまでの建築は、ビルディングタイプごとにあらかじめ計画の仕方や設計の仕方が決まっていて、それはたとえば設計資料集成のようなかたちで、誰もが参照可能なものとして整備されています。われわれはこれまで、一見するとよくわからないビルディングタイプの建物ばかりつくってきましたが、そもそも「ビルディングタイプ」という概念を崩したいのです。ビルディングタイプとヴォリューム、ビルディングタイプと外観がまったく一致していない状況をつくるための手法を生みだしたい。おそらくそれによって都市空間が変わるでしょう。なにか定型を踏み外したような、ある種の冗長性が都市に生まれるはずです。でも、都市空間を変えるためにやっているわけではなく、結果として変わっていくことが大事だと思っています。

分離した主体を建築に参加させる

門脇──メジロスタジオとは、個人的にも議論を交わす機会が多いのですが、最近は「資本主義」をキーワードに議論することが多かったですね。資本主義社会が加速する過程で、建築を欲望する主体と、その空間を享受する主体の分離が進んでいるように思います。賃貸集合住宅の場合、建築を欲望する主体は不動産ディヴェロッパー、空間を享受する主体は借り主。同じことは建て売りのような戸建住宅にも当てはまります。一方で、建築家の仕事を振り返ってみると、建築を欲望する主体と空間を享受する主体が一致する領域でしか、それが成立していないように思えます。つまり、施主がそのままユーザーであるような状況が建築家の主戦場ですが、しかし加速する資本主義は、この領域をどんどん狭いものにしてしまっている。このように考えると、建築を欲望する主体と享受する主体が分離した状況を受け入れ、そのなかで作品をつくろうとするメジロスタジオの方法論は、資本主義の乗りこなし方そのものとも言えそうです。古澤──建築家にとって、施主がユーザーでもあって、空間を実際に使う主体とがっぷりよつで設計を進めている状態が最も幸せであることは間違いないのですが、両者が分離してしまうと、施主、つまり建築を欲望する主体が享受するのは金銭的メリットだけに限定されてしまい、だから事業リスクを管理するために「一般的なものに近づけてください」とどこでも言われてしまいます。くわえて、「一般的すぎるのもまたリスクなので、その案配は任せますよ」とオーダーがかかります。それはまさに、不動産の証券化などによって加速した、建築を欲望する者と空間を享受する者の分離が生み出した状況といえます。そういった意味で、資本主義のなかで生きていかざるをえないわれわれにとって、こうした問題もまた思考すべきテーマなのではないかということです。

門脇──施主とユーザーが一致している場合、空間が良くなること自体にメリットが見出され、そこにお金が支払われる。これは当然のことです。しかし両者が分離すると、建築をつくる回路から空間を良くしようとするインセンティヴがどんどん失われていく。これは空間的価値を志向する者からすれば、資本主義の構造的欠陥であると捉えられます。

古澤──そうですね。さきほどの空間性に関する議論と関連づけると、空間性の獲得を第一義として訴えるだけでは、この社会状況には対応できないだろうというのが僕の見立てです。繰り返しますが、分離した両方の主体を建築に参加させることに意味があるんです。

門脇──そのような社会の変化を背景として、設計やスタディの方法が変化することはある意味で当然です。メジロスタジオのやり方がとても示唆的なのは、最初に議論したように、パートナー同士であえて熟議をせず、それぞれが仮面をかぶってロールプレイをするかのようにスタディを進めることです。それはユニットで設計を進めるときのやり方としても一理ありますし、あるいは設計の過程にさまざまな主体が参加するための方法論としても有効だと感じます。つまり、ひとつの目指すべき本質が存在することを仮定して、パートナー同士で叩き上げて本質に到達するという熟議モデルではなく、違った主体がそれぞれの場所に立ち、その間でのやり取りのうちに仮想的な本質のようなものが立ち上がってくる、というカムフラージュ・モデル。どこかにある本質に到達しようとする熟議モデルでは、理論的には今日からここに新しいメンバーが加わっても同じ作品ができるはずですが、それでは誰かが新しく参加することの意味が見出しづらい。初期のメジロスタジオはそうしたスタイルを目指していたのかもしれませんが、その後、強い施主や不動産ディヴェロッパーがプロジェクトに参加することとなり、それに巻き込まれるようにモデル・チェンジしていったというのは面白い話ですね。

古澤──熟議モデルは理想的なモデルではありますが、一方で異端を排除するシステムでもあります。そもそも僕らはユニット派であり他者の集合体ですので、いくら言葉を尽くしてもけっして説得できない相手との共存という命題が最初から与えられています。それゆえ僕らの意思を、われわれ自身から外部化、つまりカムフラージュすることによって、ロールプレイ的に他者を組み込む方法論を実装していったのですね。ですので、われわれ内部の事情がなければ、そうした施主との出会いもなかったと思います。どちらが先かという問題ではなく、彼らは現われるべくして現われたのでしょうね。

門脇──ゆえに、建築家的言語の展開の果てにある美しい空間に向かうのではなく、別のチャンネルに接続することによって、何か新しい建築を創出することが可能になった、という構図だと思います。

古澤──僕らは次のフェーズに入りつつあります。これまでは入り口として、すでに了解されている既存の一般的なマジョリティ・プランを重要視してきたけれど、そのような「既存のもの」を他者性の依り代として捉え直していくことが、建築の可能性を拡張するきかっけになるのではないかと考えはじめています。言葉で言うのは難しいですけれど、社会から与えられた入り口を肯定することで、その解像度をもっと高めていけるのではないかと。

ヴィドラーの言うところの「抑圧の過程を経ることで疎遠になってしまった」ものが何なのかを、既存のものを丁寧に観察することによってあぶりだし、勇気ある一手により都市に再度埋め込んでいく。僕はこれを「既存計画」と呼んでいて、建築計画や都市計画に代わりうる実践的な計画論として位置づけていきたいと考えています。その結果、新築とリノベーションの建築論が断絶している状況や、ポピュリズムと空間性の二項対立的な状況が無効化されていくのではないかと考えています。

門脇──今日は今後のヒントとなるお話をたくさん聞くことができました。これからもメジロスタジオの活動に注目したいと思います。ありがとうございました。

6月23日、メジロスタジオにて

メジロスタジオ

2002年、古澤大輔、馬場兼伸、黒川泰孝により共同設立。

古澤大輔=1976年生まれ。東京都立大学大学院修士課程修了。日本大学、首都大学東京大学院、東京理科大学大学院非常勤講師。

馬場兼伸=1977年生まれ。日本大学大学院修士課程修了。

黒川泰孝=1977年生まれ。日本大学大学院修士課程修了。

主な受賞歴=2007年、日本建築学会作品選奨(小泉雅生/小泉アトリエと協働)。2012年、日本建築学会作品選奨(佐藤慎也/日本大学と協働)など。

http://www.mejirostudio.com