2000年以降のスタディ、または設計における他者性の発露の行方

はじめに

端的にいえば、この特集の意図は、建築設計における思索の過程、すなわち「スタディ」の方法論の現在形を、「他者性」というキーワードを用いて定位するとともに、その行方についての議論を始めることにある。大仰なテーマを掲げたものだ、と思う。しかし、そのテーマの大仰さに反して、筆者はこの特集のための序論を、自身の個人的な経験から引き起こしてみたいと思っている。スタディの方法論は、いうまでもなく、何らかの主体を伴った「つくること」にしか奉仕しえないのであり、したがって、この論自体もまた、主体を欠いて始めることが、ふさわしくは思えなかったからである。筆者が大学で建築を学びはじめた1990年代後半、建築を設計するという行為は、大きな混迷のなかにあった。ポストモダンの空気をわずかに残しながら、しかし1995年に起こった阪神・淡路大震災や一連のオウム真理教事件によって、それまで承認を得られていたかのようにみえた建築の価値、すなわち建築を設計するための根拠は、大きく揺らいでしまっていた。目指すべき建築の価値が不明なのだから、当然、そこに至るための方法論もまた、不在であったように思う。少なくとも、筆者はスタディの方法論を学ぶなんて体験はしなかったし、そもそも建築を設計する過程には、ある種の秘術めいた雰囲気が漂っていた。建築家のスタディの方法が開陳されることは極めて少なく、だからできあがる建築の価値は、スタディの方法ではなく、建築家の個人的な資質に強く負っている、との認識が、当時は強かったように思う。しかし、今にして思えば、そうした認識を覆す動きもまた、1990年代後半には始まっていたのである。

萌芽

建築が到達しうる価値は、建築家個人の資質ばかりではなく、ときにはそれを遙かに凌いで、スタディの方法に依存している。この論は、そうした仮定に基づくものであるが、いまやこの認識は、確認するまでもなく自明なものになったと感じられる。建築誌では、建築家の設計のプロセスが毎号のように紹介されているし、建築家が作品の発表に際して、自身の設計の方法論をステイトメントすることも珍しくはなく、こうした現象は、その何よりの証左であるといえるだろう。とすれば、この認識の大きな転換を促したものは何だったのだろうか。1998年、その予兆を示すかのように、『妹島和世読本』が出版される★1。そこには、当時次々と鮮烈な作品を発表し続けていた、しかしその創作の原理を、誰も言葉によって定着できず、二川幸夫に至っては「神がかっている」★2とまで形容した気鋭の建築家、妹島和世の生々しいスタディの過程が、インタヴュー形式により実録されている。ところが、そこで吐露される言葉は、建築の価値を一から組み立て直そうと誠実に悩み続ける、等身大の人間としての妹島を表象するものであった。妹島の言葉は、「神がかった」作品と鮮烈なコントラストをなしていたのであり、その狭間にあって、両者を仲介しているかのように見えたのが、事務所のスナップの中に写り込む、大量のスケッチやスタディ模型である。インタヴュアーを務めた二川幸夫が、その膨大に検討を重ねる方法を評して、「めくらうち」のようで、「線形的に積み上げていくスタディではなかった」と述べているように★3、一貫しない大量のスケッチや模型は、妹島のどこに向かうとも知れぬ悩みをそのまま表しているかのようだったし、それと同時に、やがて建ちあがる建築が体現することとなる新しい価値を、じわじわと包囲するものにも見えたのである。

2000年、『妹島和世読本』から遅れること2年、雑誌『JA』39号において、画期的な特集が組まれることとなる★4。「設計のプロセス」と題されたその特集では、アトリエ・ワン、阿部仁史、小泉雅生、千葉学、西沢大良、藤本壮介、みかんぐみなど、その後の建築界の中核を担うこととなる、1960年代生まれを中心とした若手建築家11組の作品について、その最終案に至るまでのスタディの過程が、実際に用いられたスケッチや検討図面、模型などによって暴かれている。それは、もはや建築家のスタディが、奥義のように秘匿されるべきものではないことを宣言するものであった。

「図面優位型」スタディ、「模型優位型」スタディ

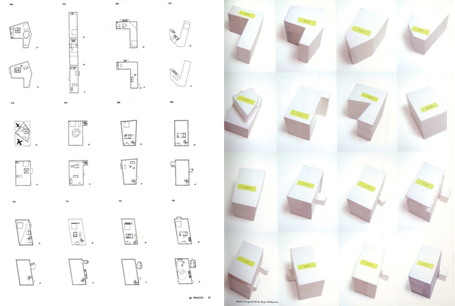

そこで提示された11組の建築家たちのスタディの方法は、検討図面に少しずつの修正を加えながら、案を論理的に展開していくもの、建築の形態をパラメトリックに定義し、CG上で無数のヴァリエーションを生成させるものなど、さまざまであったが、妹島和世との協働を続けながら、個人としての作品も発表しはじめていた西沢立衛による《鎌倉の住宅》のスタディは、ひときわ鮮烈な印象を与えるものであった[fig.1]。そこでは、『妹島和世読本』で見られたのと同様、さまざまなアイディアが非線形的に試行されており、次々と形を変えていく可能性としての《鎌倉の住宅》の平面図が、誌面にスタディされた順に並べられていた。と同時に、そのスタディ模型も、同じく時系列に並べられる。ここで、図面にはすべてナンバーが付されており、模型にも同様にナンバーが付されていることから、図面と模型は一対一対応していること、すなわち、図面と同じ数の模型が製作されていることが、明快に読み取れる。むろん、ここで示されているは、スタディの過程の正確な記録ではなく、雑誌用のプレゼンテーションとしてまとめ直された過程である。しかし、であるがゆえに、西沢のスタディに対する考え方は、そこでより明確なものになっていると考えてよいだろう。

- 西沢立衛《鎌倉の住宅》のスタディ(引用出典=『JA』No.39、新建築社、2000)

一般的なスタディの過程において、検討図面と同じ数だけ模型を製作する、ということは、ほとんどありえない。図面の多少の修正程度の設計変更は、わざわざ模型化せずとも「容易に想像できる」のであり、それをいちいち模型によって確認することは、非効率以外の何者でもないからだ。事実、『JA』39号においても、図面で検討を重ね、変更がある程度積み重ねられたところではじめて、模型を製作するというプロセスが主流を占めている。いうなれば「図面優位型」のスタディである。しかし西沢は、非線形に進行するアイディアが収斂に向かい、わずかな設計の違いを検討する段階に至ってもなお、模型を製作することを怠らない。つまり、ここで西沢が主張しているのは、図面として表現された建築が、実際のところ何を意味しているかは、「模型化しないとけっしてわからない」ということにほかならない。そして、西沢のこの独創的なスタディの方法は、それまでの「図面優位型」のスタディとは、本質的な意味での差異を孕んでいると考えられるのである。

なお、西沢とその協働者である妹島のスタディは、その後より模型を重視したものへと展開していく。たとえば、《鎌倉の住宅》のスタディでは、基本設計終了時までに、およそ140個程度の模型が製作されていることが『JA』39号より読み取れるが、妹島と西沢の協働時の名義であるSANAAとして取り組まれた《ROLEXラーニング・センター》のコンペ(2004年12月にSANAAが勝利)においては、わずか半年の期間で、少なくとも244個のスタディ模型が製作されている★5。この妹島や西沢による設計に見られる、模型を発想の重要な役者として位置づけるスタディ方法を、「図面優位型」に対して、仮に「模型優位型」のスタディと呼ぶこととしよう。

「模型優位型」スタディの転回

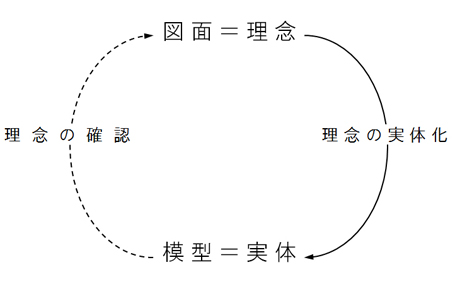

では、「図面優位型」スタディと「模型優位型」スタディの本質的差異とは何だろうか。両者は、設計の過程におけるスタディ模型の現れ方によって、とりあえずのところ設けられた区別であるから、その差異もまた、設計における模型の立ち居振る舞いの違いによって明らかになる。そもそも、建築設計においてスタディ模型を製作する理由は何か。それはいうまでもなく、人間の空間認識能力の限界、すなわち、人間が3次元を正確に想像することが困難であることに因る。ここで、任意の建築の設計において、設計者には建築の最終像を図面によって表現することが課せられているわけであるから、その過程に登場する「図面」は、建築が到達すべき理想的姿(理念)を表象するものとして、かたや「模型」は、できあがる建築の実体を表象するものとして、理解することができるだろう。つまり一般的なスタディ、あるいは「図面優位型」のスタディは、目指すべき理想像があり、これを模型として実体化し、確認することによって、よりその姿に近づくための作業であると捉えることができる[fig.2]。

- 「図面優位型」スタディ概念図(筆者作成)

一方、「模型優位型」スタディは、人間の空間認識能力の限界を同じく模型製作の根拠に置きながら、しかし模型の役割は、目指すべき理想像を実体によって確認可能とすることにあるのでは、まったくのところない。それはむしろ、人間の3次元を思考する能力の限界によって、否応なく歪められて、あるいは想像していたものとは違って実体化されざるをえない理念を、積極的に歓迎する方法論であると考えられるのである。

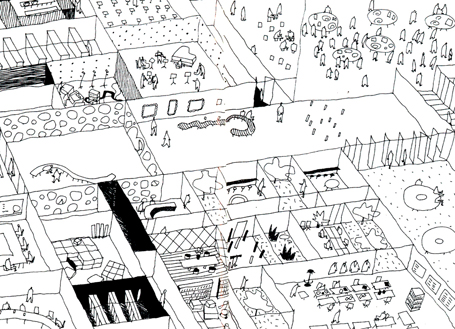

具体例を挙げよう。1999年、SANAAがコンペに勝利し、その後実作として実現することとなる《スタッドシアター・アルメラ》[fig.3]には、その根幹となるアイデアの誕生に際して、極めて示唆的なエピソードが存在する。《スタッドシアター・アルメラ》は、大小さまざまの部屋を、一様に極薄の壁で仕切ろうとすることに最大の特徴があるが、この「極薄の壁」というアイデアは、1mmや2mmといった選択肢しかないスチレンボードに代わる模型材料を求めて、「スタッフがあるとき模型をケント紙でつくった」ことによって生まれたものであり、その模型は「全然違う空間に見えてしまった」というほどの驚きを、事務所全体にもたらした、というそれである★6。しかし、妹島も西沢も「構造はどこかで厚くなるはず」だと思い込んでおり、苦し紛れに「この模型みたいに、まるで構造じゃないみたいなペラペラな壁になりませんか?」と構造家に相談したというのだから★7、極薄壁というアイディアは、最初から目指すべき理念としてあったのではない。それは、模型製作の過程にたまたま入り込んだノイズに過ぎなかったのであるが、しかし妹島と西沢は、そのノイズを歓迎し、建築のすべてを律する根幹的な秩序として、新たに位置付け直したのである。

- SANAA《スタッドシアター・アルメラ》(引用出典=妹島和世+西沢立衛『妹島和世+西沢立衛読本 ─2005』エーディーエー・エディタ・トーキョー、2005)

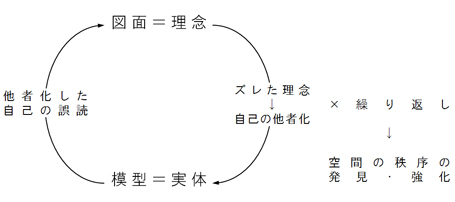

ここにきて、西沢の『JA』No.39での主張、「図面として表現された建築が、実際のところ何を意味しているかは、模型化しないと決してわからない」の真に意味するところが、ようやく理解可能となる。「模型優位型」スタディは、とりあえずのところ設定した理念を、模型を介した外部化を通じて、当初の文脈とはまったく異なるものとして誤読するかのような方法論なのである[fig.4]。仮に、自己の領域外にあるものを「他者」と呼ぶとすれば、模型によって歪められ、誤読された理念は、すでに他者化している、といって差し支えないだろう。つまり「模型優位型」スタディにおいて、創造の根拠は、もはや自己の内にはない。したがって、この方法論の真髄は、自己を模型として他者化し、その他者的なるものから空間の秩序を組み立てること、つまり他者によって自己を凌駕することこそに、見出すことができるのである。

- 「模型優位型」スタディ概念図(筆者作成)

こうしたスタディの方法論は、SANAA以降の世代、特に1970年以降に生まれた建築家に、大きな影響を与えているだろうことは想像に難くなく、彼らの言説によっても、そのことは容易に裏付けることができる★8。たとえば、妹島の事務所の出身である石上純也は、「建築のスタディ模型が、単に建築の縮小モデルであることを超えて、そのスケールで成り立つ小さな建築として捉えてみたい」と述べているが★9、これはまさに、模型をあたかもすでに存在する空間のように捉えているという意味で、他者的に扱う姿勢を表している。あるいは、藤本壮介が述べる「模型を覗いているときには、そこに現れる空間と情景を見ているのだが、同時に、その建築的な秩序がいかにして成り立っているかということを(...中略...)把握する」という言葉からは★10、模型の客観的な観察によって、自己の内には存在しない空間的秩序を読み取ろうとする姿を見ることができる。なお、SANAA以降の世代のスタディは、模型を大量に製作することによって特徴づけられるが、長谷川豪が「何百個と模型をつくる」うちに、「こちらに批評を求めてくる」ような「良いスタディ模型」が、「プロジェクトごとに、1つか2つ」必ず生まれてくる、と指摘するように★11、模型の大量製作は、模型が他者性を発露するにあたっての、重要な通過儀礼であると考えられる。そのようにして、いつしかスタディの過程は、「主観と客観が渾然一体と」なり、「自分たち自身の思考なのか、他者への批評なのか、その境界がわからなく」なってしまうのである★12。

論理推論の3つの形式

ここで少し話題を変えよう。突飛なようではあるが、触れておきたいのは、論理的推論の形式、すなわち、思考の展開の枠組みについてである。よく知られているように、論理的思考を形成している推論には、演繹と帰納の2つの形式がある。「演繹」は、いわゆる3段論法に代表される推論の形式であり、「人は必ず死に、ソクラテスは人であるから、ソクラテスは死ぬ」といった具合に、前提条件と規則によって結論を導く方法である。また、「帰納」は、「いままで見てきた犬はどれも吠える、ゆえにすべての犬は吠える」といった具合に、事物とその観察から、対象とする事物一般についての規則を、拡張的に推論する形式である。演繹、帰納とも、17世紀には近代的な意味での定式化が完了し、論理学の基盤をなすこととなったが、しかしこの2つの形式だけでは、科学史上のいくつかの重要な発見に至る思考の枠組みが説明できないという問題が生じる。そこで、19世紀の論理学者チャールズ・S・パースによって提唱されたのが、「アブダクション」と呼ばれる第3の推論形式である★13。

アブダクション(abduction:「仮説形成法」「仮説的推論」などと和訳されることもある)とは、事実の観察によって、遡及的に仮説構築を行なう推論の形式であり、ニュートンによる万有引力の法則や、ケプラーによる惑星運動の法則の発見は、アブダクション的な(アブダクティヴな)思考の賜物であったとされている。たとえば「万有引力の法則」は、それが法則である以上、前提条件と規則によって「結果」を導く演繹的思考によっては到達しえないし、「リンゴが落ちる」といった事象の観察によって規則を導く帰納的思考では、「物体はそれが支えられていないときに落下する」という事実の一般化しか行なえない。万有引力が唱える「質量は互いに引力を及ぼしあう」という法則は、その形成過程に、観察結果から出発しつつも、観察結果を超越する仮説構築のプロセスを内在しているのであり、したがってアブダクションは、強力な創造的思考を形成する推論形式として、演繹や帰納と明確に区別される。このアブダクションの創造的側面は、現在も多大な科学的感心を集めており、たとえば人工知能工学の分野などでは、活発な研究が行われている。

パースによれば、アブダクションのプロセスは、下記のように定式化されるという。

Step1:驚くべき事実が観察される(ex. リンゴが落下するのを目撃する)。

Step2:しかし、もしある説明仮説を構築すれば、その事実は当然の事柄として説明可能となる(ex. 「万有引力の法則」を導入すれば、リンゴの落下は説明できる)。

Step3:説明仮説は真であると考えることが可能であることを検証する(ex. よって、「万有引力の法則」を設定することは妥当である)。

さて、このアブダクションの一連のプロセスは、「模型優位型」のスタディのプロセスに、極めて類似していることに気付くだろう。アブダクションは、「驚くべき事実の観察」によって発動するが、「模型優位型」スタディにおいて、これは模型によって自己を他者化し、驚きをもって誤読するプロセスに相当する。また、アブダクションにおける仮説構築のプロセスは、他者としての模型から、新たに空間的秩序を読み解くことに相当するし、仮説検証のプロセスは、読み解いた秩序を空間生成のルールとして位置づけ、設計にフィードバックし、模型によって再度検証することに相当する。つまり、ここ10年来の日本の建築界は、アブダクションという思考の枠組みを、スタディの方法論に置き換え、独自に再発見していたと捉えることが可能なのである。

なお、アブダクションにおいて、一見当たり前のように見える事実、たとえば「リンゴが落ちる」といった事象に対して、「驚く」プロセスが必要とされることは極めて示唆的である。このことは、観察の対象、すなわち他者に対して、驚きを発見する能力こそが、「模型優位型」スタディに代表される建築の新しい創造作業において、最も重要であることを意味している。つまりここに至って、優れた創作者は、優れた観察者であることと一致する。

新たな他者の発見へ

これまで見てきたように、2000年以降、日本の建築界が発見したスタディの方法論は、模型の巧みな利用によって、創造の根拠を「自己」から「他者」へと移動させるものであったと理解可能なのであり、その過程は、科学的な見地に立っても、創造的な思考のプロセスとして、極めて合理的であった。そして、そのことを裏づけるかのように、SANAAとそれに続く世代の日本の建築家の作品は、世界的にも大きな注目を浴び続けているし、2000年代の日本の作品誌では、頁を繰るたびに興奮が待ち受けていた。しかし、その成功によって、現在の日本の建築界は、ある種の閉塞状態に陥っている。ここ10年間の日本の建築に、際立って認められる特徴を列挙してみよう。面によって構成されるボリュームを強く志向しており、したがって部材は空間に現われず、抽象的で、しかもそれらの面が、白く塗り込められること。つまり日本の建築は、建築を構成するエレメントそのものに基づく表現、あるいはテクトニクスを喪失しつつあるのであり、このことは、面材で組み立てられた模型の観察によって、空間的秩序が組み立てていることの表れであるとは考えられないだろうか。または、部材が繊細化の傾向を帯びること。このことも、発想のトリガーが、建築の縮小物である模型に置かれていることから説明可能である。すなわち、いわゆる2乗3乗則により★14、縮小物の部材断面は、繊細化しても全体構造を成立させるのであり、これは模型を実際の空間と見立てたときに、最も「驚き」として拾い上げられやすい特徴のひとつである。

しかし、白く抽象的で、テクトニクスを喪失した繊細な建築の表現は、この10年間の試行によって、すでにその極北を見てしまったといってよいだろう。つまり新たに取り組むべき問題は、もはやこの場所にはない。しかしこのことは、アブダクティヴなスタディの方法自体をご破算にすべきことを意味するのではない。むしろ、創造の過程において、他者が極めて重要なリソースとして働くことこそが、2000年以降の建築界の最大の発見なのであり、だとするならば、模型に代わる他者を設計に介在させる方法論と、その他者の読み解き方の開発こそに、新しい建築の表現が開花するための沃野が広がっていると考えられるのである。

このような観点に立脚すると、たとえばこの特集にもインタヴュイーとして登場する長坂常(スキーマ建築計画)の作品は、示唆的である。例を挙げよう。現在の長坂の表現を確立したベンチマークともいえる《Sayama Flat》(2008)[fig.5]は、築38年の社宅をリノベーションした作品であるが、解体によって、コンクリートの箱の中で宙づりにされた既存の建具枠は、エレメントとしての存在感を増し、しかもそのことが、「以前は和室の押入れの建具枠であった」というその来歴によって、それが置かれる「仕上げが引き剥がされたコンクリートの箱」との意外な関係を取り結び、空間の秩序を形成する。この《Sayama Flat》に認められる空間の秩序は、2000年代の日本の建築に多く見られる、抽象的な図式によって取り結ばれる秩序ではなく、むしろエレメントの即物性によって逆説的に先鋭化した、意味論的な秩序に近いものである。そしてこの表現は、予算の関係から「一切図面をひかない」(つまり模型も製作しない)という特殊な条件の下で、長坂がスタッフに伝えた「解体工事しながらデザイン考えてきて」という一言に端を発するのであり★15、これは《Sayama Flat》の設計過程における長坂の思考が、「模型」に代わる他者として、「既存の建築」を置いたアブダクティヴなものであったことを示す重要なエピソードであると考えられる。

- 長坂常(スキーマ建築計画)《Sayama Flat》(撮影=太田拓実)

模型に代わる他者の発見は、2000年代の試行を引き受けたうえで、建築表現の可能性を拡張する。長坂の取り組みは、続くインタヴュー「1/1、誤用、自由」で詳しく見ることとなるが、あるいはアルゴリズムを設計のパートナーのように位置づけるアルゴリズミック・デザインや、第三者による図面の改変を可能とする《CCハウス》(吉村靖孝)など、日本の建築界の現在形の取り組みは、いずれも模型以外の他者を設計に織り込む方法論の開発であると位置づけることはできまいか。

次なる試行は、すでに始まっているのであり、われわれは現在、スタディの方法論と建築表現の新たな展開を目撃しようとしているのである。

註

★1──妹島和世『妹島和世読本 ─1998』(エーディーエー・エディタ・トーキョー、1998)参照。

★2──高松伸+土居義岳+二川幸夫「現代建築を考える○と×──マルチメディア工房(妹島和世・西沢立衛)」(『GA JAPAN』No.24、エーディーエー・エディタ・トーキョー、1997、26─31頁)参照。

★3──妹島和世+西沢立衛『妹島和世+西沢立衛読本 ─2005』(エーディーエー・エディタ・トーキョー、2005)、96頁参照。

★4──「設計のプロセス」(『JA』No.39、新建築社、2000)参照。

★5──妹島和世+西沢立衛「設計のプロセス PLOT──ROLEX ラーニング・センター編」(『GA JAPAN』No.94、エーディーエー・エディタ・トーキョー、2008、90─105頁)参照。

★6──★3、77頁参照。

★7──★3、77頁参照。

★8──なお、1970年代生まれ以降の建築家のスタディ方法に決定的な影響を与えた創作論として、青木淳による論文「決定ルール、あるいはそのオーバードライブ」(『新建築』新建築社、1999年7月号)を見逃すことはできない。この論文で青木は、空間をつくる根拠、つまり決定ルールは、ありうべき建築の形態や、プログラムから導き出すべきではないことを明言するとともに、そのことを誠実に受け入れるならば、無根拠であることに耐えうる決定ルールに「より意識的に身を委ねて、それが導いてくれる未知の世界まで、とりあえずは辿り着いてみなくてはならない」ことを宣言する。このとき、空間のつくり手は、「まるで自動運転に身を委ねたドライバーである」と青木は形容するが、こうした青木の認識もまた、他者的なるものから創造する建築家の姿を補強するものであった。

★9──石上純也「スタディ風景」(『JA』No.70、新建築社、2008、20頁)参照。

★10──藤本壮介「House NA」(『建築知識』No.629、エクスナレッジ、2007、28頁)参照。

★11──長谷川豪『考えること、建築すること、生きること』(INAX出版、2011)、36頁参照。

★12──同、37頁参照。

★13──アブダクションの詳細については、米盛裕二『アブダクション──仮説と発見の論理』(勁草書房、2007)を参考とした。

★14──たとえば、物体のスケールが2分の1に縮小される場合、その物体の任意断面の面積は4分の1となるが、体積は8分の1となり、したがって全体重量も8分の1となる。このように、相似形状をした物体は、その断面積は縮尺比の2乗に比例し、体積は3乗に比例するが、これをしばし「2乗3乗則」と呼ぶ。縮小物は、重量の減少に対して断面の減少が緩やかであるから、縮小物の部材のプロポーションは、繊細なものとすることが可能である。

★15──長坂常『B面がA面にかわるとき』(大和プレス、2009)、28頁および38頁参照。

門脇耕三(かどわき・こうぞう)

1977年生まれ。建築計画、建築構法、建築設計。東京都立大学助手、首都大学東京助教を経て、現在、明治大学専任講師。http://www.kkad.org/