対談:3.11──復興へのプロセスとアポリア

3.11以降の被災地──長い付き合いの始まりと「先が見えない感」と

牧紀男──昨年4月の青井さんとの対談(https://www.10plus1.jp/monthly/2011/08/2.php)で、私は災害の専門家として、東日本大震災で何が起こったのか、そしてそれをどう理解したらいいのかというフレームの話をしました。それから1年が経過しつつある現在ですが、現状への認識は、1年前にお話したこととほとんど変わっていません。被災地の動きについて言うと、まず避難所ができ、それからある時期になると避難所が解消されていきます。それには二つの要因があります。ひとつはガス・水道・電気などのインフラが回復したこと。もうひとつの大きな要因は、すまいを失い避難していた人たちが仮設住宅に移っていったということです。昨年8月末頃までには避難所の問題が片付いたのではないかと思います。今後は、避難所から仮設に移った後の問題ですね。仮設住宅の数は6万戸くらいなので、阪神・淡路大震災の時と同じですが、それに加えて空いている家やアパート、つまり、「みなし仮設」が6万戸ぐらいあって仮すまいの数は約12万戸ほどになります。このみなし仮設は阪神・淡路大震災の時の反省を生かして作られた制度ですが、新たな問題も生んでいます。

仮設で起こっている問題は阪神・淡路大震災と同じです。昔から言われているように、抽選で仮設住宅に入れてはいけないとか、小学校に仮設住宅を建ててはいけないということです。一部コミュニティごとに入居したものの、多くは抽選でした。抽選だと一からコミュニティを作らないといけません。そこでは自治会ができる/できないの問題があります。また、仮設住宅は寒さ対策も十分とは言えませんしバリアフリーの住宅でもないわけですから、住宅の性能の改良がいろいろと入居後に行われています。

またみなし仮設については被災した方々の誰がどこに行ったかがわからないという問題が発生しています。仮設住宅は支援の対象として見えやすいので重点的に支援が行われますが、自分でアパートを借りて住んでいる人は、支援する側からは見えないので取り残されていきます。

被災した人は8月には仮設住宅に入り、それから半年以上が経ち、いまようやくそこでの生活に馴染んできた。しかし、これからが大変です。避難所から仮設住宅というのは時間の経過が早いのですが、そこから復興までは長い時間がかかります。そのため、これからは復興への営みがそれほど明確には見えてこない時期に入ります。また、時間を経るにしたがって被災した人の側に、支援慣れというか、助けられることに対する慣れが出てきます。ボランティアの人が何をやっても満足がいかない、次のボランティアの人はもっといいことをやってくれるからその方がいいとか、いわゆる括弧つきの「被災者」という立場に慣れていくことが徐々に起きています。

私は何をしていたのか。地域への貢献と言えば、飲み屋で飲んだ酒代、ボトル代なんだろうと思います(笑)。なぜ、直接的にやらないのかというと、5〜10年というずっと長いお付き合いをやっていかないといけない。途中でいなくなるのは支援された側にとっては不幸なことです。信頼できると思った人がいなくなるということは既に繰り返されています。支援というのはずっと付き合っていくのだ、という覚悟が必要です。義援金を入れるのもいいけれど、重要なのは頑張っている人と一緒にやっていくということです。いつもよく行くのは釜石で一番最初に開けたお店で、そこにはボトルを入れていこうと思っています。最低1カ月に1回くらい行って、まだ調査をする段階ではないので、その地域を見ているということをしています。

- 仙台市宮城野区福田町の仮設住宅団地。2011年10月27日撮影

原子力発電所の事故による被災の姿は津波による被災とは全く異なります。原発を見ていて思うのは、発生の原因は全くことなるので心の持ちようは異なると思いますが、火山災害と似ているということです。火山災害も原子力災害も終わりの見えない災害です。雲仙普賢岳は1990年に噴き出して、1991年に大規模な被害が発生し、結局その後4年間いつ終わるとも知れない土石流が流れ、噴火が続きました。復興が始まったのは1996年頃です。その「先が見えない感」というのは原子力災害と似ています。

政府は原子炉は冷温停止状態にあり、問題は押さえ込んだ、爆発をすることはないでしょうと言っていますが、それが止まったところで放射能がまだ出続けています。除染も始めていますが、除染すれば本当に安全になるのかということがよくわかりません。再来年度末(平成25年度末)には除染が終わると言っていますが、そこまでは復興について考えられないと、考える気にもなれない、とある地域の人が言っておられました。近い例で言うと、三宅島の噴火災害がありました。2000年に島から全員出て、2005年に帰るということになりました。今もガスが出続けていて、一部は立ち入り禁止です。要するに終わりが見えなくてわからない。ですから私は、福島の方には原発は現象としては火山災害と同じですという話しをしています。でも納得してもらえるわけではありません。研究者としても初めての事態ですから、福島と伴走し、10年間くらい見ていくのがいいのかなと思っています。

東日本大震災の復興については、何も貢献できていないのですが西日本ではいろいろとやっています。この東日本大震災の経験を西日本の防災対策に活かすことは、今後、同じような災害を受ける地域に居るものとしての義務だと思っています。その中で特に重要だと思っているのは被災前から被災した場合の復興都市利用計画を決めておくことです。東日本大震災ではその後の土地利用計画がまだ正式には決まっていません。土地利用計画が決まるまでに時間がかかるというのは地域にとっては非常に大きな問題です。商店や企業がそこで再建していいのか分からない。だったら出ていく、という判断に当然なります。そういうことが発生しないように、西日本ではどういう街として再建するかを事前から決めておくということが重要だと思っています。

仮設住宅から復興住宅へという迂回のプロセス

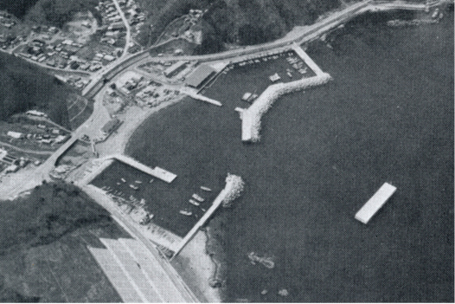

青井哲人──僕は防災の専門家でもないし、実務者でもない。今回の震災でも実際的なサポートは何もしていません。ただ、東日本大震災をどう見るか、どう理解すればよいかということは自分なりに考えたい。昨年の対話では、3.11の2〜3週間後に山口弥一郎(1902〜2000年)に出会ったという紹介をしました。山口は、昭和の三陸津波で被害を受けた集落がどう移動したか、また移動後、戦後にかけてどう戻ってしまったかも含む「集落移動」について、その背後にある産業経済、民俗、社会構造の問題から捉えようとしていた。そういう記録を、集落単位のカードにして、過去の津波被害と復興および復興後の変容をそれぞれ追えるようにする作業を学生たちとやりました。作業そのものは4月末に終えて主要集落のページをアップし、最終的には7月頃に200強の集落が揃って完成しています(「三陸海岸の集落:災害と再生1896,1933,1960」)。集落単位にしたのはよかったなと思っています。東北の方よりもむしろ、関東はじめ全国から被災地に入る方たちに使っていただいたかなと思います。中央防災会議の資料にもなっていたようです。そういう意味では最初の数ヶ月は少しは役に立ったのかなという気がしていますが、あまり直接的に貢献しようという意図はなく、やはりどう見るかということの素材と考えていました。このサイトについては話を聞かせてほしいという依頼もいくつかあり、その後も学生たちと勉強を続けました。戦前については山口弥一郎以上の記録はないので、次の課題は戦後に何が起こったのかということでした。例えば、1950年に漁港法ができ、それに基づいて漁港が指定されると港湾施設や防波堤が建設されていく。それが第何次漁港整備事業というようなかたちで予算化され、国からお金が落とされる。さらに1960年にチリ地震津波があり、昭和戦前期にはまだ数えるほどしかなかった防潮堤が三陸の小さな浜にも次々に建設されていく。調べていたら、とくに岩手県はすごい。漁業関係者と地元建設業界と中央政界、この結合が非常に強い。鈴木善幸さんは下閉伊郡山田町の網元の出で、戦後最初の国政選挙で社会党から当選するとそれで当選直後からこの結合の核として活躍していきます。すぐに自民党に鞍替えするんですが、すごいなと思ったのは「漁港検診」といって、年に一度、鈴木さんが四泊五日で船に乗って三陸沿岸部を巡見するのだそうです。その時に漁協関係や建設業の人たちが同席し、ひとつひとつ漁港を見てもらい、陳情戦の下地づくりをする。次に全国漁港大会というのがあって、そこに人を送って陳情戦をやり、それが国会へいく。「漁港の鈴木先生」と言われたそうで、検診のときは「鈴木先生に会える」ということで大変な騒ぎになる。そういった戦後の政界や官僚制、土建業と漁協といったものの結び付きによって、とくに岩手県には国家予算が落ち、浜はコンクリートで固められていきます。私は昨年9月に三泊四日で40〜50の集落を回った以外には被災地には行っていないのですが、その時に最も印象的だったのは防潮堤でした。家が5〜6戸しかないような村にすら、万里の長城よろしく壁が建っていて、その前に小さくとも船溜まりがあり、その向こうに防波堤がすーっと線を描いている。こういうものをセットにして、拠点的な漁港から小漁村まで行き渡らせるということが、つい最近も続いていたようです。実際、「2008年竣工」というような銘板の貼ってある構造物も沢山ありました。これが三陸沿岸部、特に岩手の「戦後史」なんだと思ったわけです。

- 太田名部(現・下閉伊郡普代村)の1961年[上]と1980年[下]の状況

引用出典=『岩手県漁港三十年史』(岩手県漁港協会、1982)

もうひとつ重要だと思ったことがあります。山口弥一郎は柳田國男に影響を受け、民俗学な視点を持った地理学者だったので、集落移動の背景にある社会構造とその再編について聞き書きしています。明治の時はまだ漁業にまつわる支配構造が明瞭にあって、それぞれの浜ごとに「旦那」とか「大家」といって、船や漁具、土地や背後の森林を所有する支配階層がいて、そこに漁業者や労働者が食いぶちと庇護を求めて従属している。明治の津波では、支配層が号令をかけ、土地を提供することで、高台移転が行われようとしました。逆に、支配層が移動すると自分の権益が失われると思うとまったく動かず原地復興になる。また家が全滅しても親類縁者が必ず後継者を入れて、家を再興させる。土地や漁業権、義援金の分配権などがありますからね。それはもうダイナミックな人口置換がおこり、社会構造も再編されるわけです。昭和三陸津波の時は内務省と県が主導して積極的に高台移転を進めました。そこでもやはり村の社会構造が重要なのですが、でも昭和の場合におもしろいのは、復興地の景観がとても均質だということです。つまり、土地も家屋も同じ大きさで整然と並んでいる。国や県が介入したのかもしれませんが、社会構造がフラットになったように見える。今でも村によっては他の家を圧するような巨大な民家が集落のなかに堂々と建っているような村がないわけではありませんが、昔はそういう階層があったのだろうと思います。さらに戦後GHQが入ってくると、しつこい伝統的な漁業権を解放する政策をとる。農地解放と同じですね。実態はまだ調べていませんが、民主的な体制を持っている組合および企業体にしか漁業権は与えないというような改革です。その後さらに戦後史の中で核家族化が進んでいきますし、漁業の企業化もそれなりに進んだ。今でも漁協の組合長は絶大な発言力をもつと言われますが、それでも明治の時と比べればかなりフラットになっているでしょう。行政も民主的に振る舞わなければならないですし。こういった社会構造やガバナンスの問題は、復興のなかで何度も迫られる意思決定にかかわるわけで、つまり明治・昭和の津波のときのようには動かないということですね。

三つ目。関東大震災の復興や戦災復興を見ると、基本的に現地復興です。つまり、被災した場所に各自がバラックを建てていく。政府もそれを前提に復興計画を立てている。同潤会の仮設住宅もありますが、原則的には生活再建は各々自力でやってください、というわけで、その間に政府は復興計画を練って、建ち上がったバラックの海の状態を、曳家でパズルみたいに動かして区画整理をやってしまう。戦後のある時期まではそういうやり方をしていたのですが、少なくとも阪神・淡路大震災では現地復興はしないという方針に変わっています。そこに至る転換点は、歴史家としてちゃんと調べなければいけないのですが、いずれにせよ、現地復興するのか、被災地を凍結して仮設住宅から復興住宅へ、という迂回のプロセスをとるかというのは大きな岐路です。これから人口や経済が縮小していき、国家財政も危ないわけですから、そんなに巨額の国家予算を使える状態が続くとはあまり思えない。東北ではまだ金を出せているが、東海地方、関西地方、あるいは首都が被災した時にこれまでのやり方が通用するのかどうかわかりません。

何が言いたいかと言うと、山口弥一郎はじめ、戦前の記録が参照項になると思って作業をはじめてみたものの、調べれば調べるほど戦後史の問題の大きさを痛感しているということです。技術、政策、産業、社会、どれをとってもコンテクストがあまりに違う。素朴に比較してもダメだろうと。ある程度は予感していたものの、やはり戦後史がすごく大きい、というのが昨年の対談以降かなり認識が変わったところです。

今日は思想とか言論のことも話題に、ということだったので、少しふれます。2011年はあらゆる雑誌で3.11特集が組まれてきました。ただ僕は、とくに思想誌の「3.11以後」とか「ポスト3.11」というフレーズには違和感があり、嫌だなと思っていました。3.11であらゆる思考の前提が変わってしまった、というような言い方は、これまでの知的蓄積とか実践の積み重ねとかに対してリスペクトがなさすぎるし、むしろ災害を消費させることになると思って見ていました。そんななかで『現代思想』の2011年7月臨時増刊号「総特集=震災以後を生きるための50冊」で美馬達哉さん(医療社会学・脳生理学)がインタビューに答えて言っておられたことは印象的でした。「二〇一一年三月一一日は、たんなる災害が日本でまた一つ生じただけのこと」という視点も重要だと。それぐらいの冷静さというか、ある意味では歴史観のようなものが必要でしょう。もし「3.11以後」をいうのなら、いかなる言葉にも回収されえない何ものかが......、などと言っている場合ではなくて、今回の災害をかつてとは異質なものにしてしまった戦後史をしっかり見直すべきだし、それも一方的な糾弾みたいなものでは済まないと思います。建築も、私たち自身もそういうものに様々な回路でつながってしまっているわけですから。たまたま震災後に『建築雑誌』(日本建築学会)の編集委員長をお受けしたということもあり、ひとつひとつのテーマを、色々な人たちと議論したり、教えてもらったりしながら、考えていこうと思っています。

戦後仮設住宅の転換

牧──昨年の対談時には大変な災害だと思っていたのですが、いまどう思っているのかというと、2万人もの人が亡くなったこと、原発を除けば、阪神・淡路大震災をすこし超える規模の災害であると考える必要があるということです。というのは、阪神・淡路大震災の時の全半壊戸数が24万戸、今回は30万戸とその差は6万です。2倍〜3倍という想像がつかないレベルではありません。問題になっている瓦礫量も阪神・淡路大震災2,000万トン、今回は2,600万トンで1.3倍ですから、17年前の震災と比べると少し大きいという認識でいいと思います。「過小評価をするな」という批判もあるかもしれませんが、あれだけ広い地域で被害が起こっているにも関わらず阪神淡路の1.3倍規模だという認識をきっちりする必要がある。亡くなった人の数は未曾有ですが、災害の対応ができない、復興ができない、考えられないようなものではありません。ただ、それについてなぜこれだけ騒がれていたり、「ポスト3.11」というようなことが言われるのかというと、東京が実際に揺れたからだと思います。自分たちが経験したことがなかったことだし、電車が止まって大変な思いをした、ということが関係しているんじゃないでしょうか。

冷めている、と怒られそうですが、17年前の阪神・淡路大震災の時は、全く反対のことが起こっていて、関西の人は揺れも経験して大変だ、と騒いでいるのに、案外東京は冷めて状況にあるということに感じました。東京はその後、サリン事件が発生して関心は神戸の地震から、サリン事件へと移っていきました。

青井さんがおっしゃっていたように、戦後史の中で、仮住まいや復興のあり方が変わってきています。行政が提供する仮設住宅にみんなが住むようになったのは最近のことです。法律上の文章としては「自らの資力では住宅を確保することができない者」で、具体事例として「生活保護を受けている人、母子家庭、各等々」です。昔は「小屋掛け」と書いていましたが、今は「簡易な住居」と書きます。

あくまでも簡易な住居を提供するのが目的ですから、居住性というのは二の次なのです。風呂付きの今のような仮設住宅が提供されるようになったのは、雲仙普賢岳、つまり1990年代のバブル崩壊前だと思います。雲仙普賢岳の仮設住宅は風呂付きですが、その後の鹿児島の水害での仮設住宅は風呂なしでした。ですからその頃はまだ全員入居ということではなく、自分で確保できないなら最低限の仮設を、ということでした。その後1993年に奥尻島で津波被害があって、皆さん仮設住宅に移りました。

その後1995年に阪神・淡路大震災があり「仮設住宅は風呂付きで被害を受けた人はみんなが入るものらしい」となってきたのが、バブル崩壊後です。日本の戦災復興気や高度経済成長期は地震や災害がない時期ですから、制度自体は変わっていません。しかし、社会状況が変化してきたこともあり段々と「仮設住宅をつくってみんなを住まわせてあげないといけない」に変わってきました。

阪神・淡路大震災の時に困ったのが住宅再建に対して支援がないということでしたが、その後議員立法で生活再建支援法ができて、最大350万円払いますとなりました。しかしそれは所得制限はあるし領収書は持って来いという内容のものでしたから使いにくかった。今回の東日本大震災では、確実に、制限なく住宅全壊で家を再建した人に対して一律350万円が出ます。こうした動きを醸成したのが、その前の新潟県中越地震(2004)や新潟県中越沖地震(2007)、能登半島地震(同)です。かつては私有財産に対して税金を払うのかという議論がありました。被災者に350万円支援することは、私有財産を直接支援することになるのではないかというわけです。風呂付きが阪神・淡路大震災で決まり東日本大震災では350万円の住宅再建支援が支給される。しかし、このようにどんどん支援のレベルを上げていくと、東京や西日本で同様の災害が起きたらどうするのかが大きな問題になります。変な見方をすると、住居を一生懸命改修していた人にはメリットがないと言えます。また、家が壊れたら仮設住宅に入れてもらえてお金がもらえるということになると、自主的に防災対策をするインセンティブはどうなるのか。そこは難しい話になりますね。当然のことながら、仮設住宅にかかるお金を復興にまわせないのか、という議論もあります。一度、日本の災害後の住宅支援制度について根本的に考え直す必要があると思います。

建築形式としての仮設と本設

青井──建築設計者は復旧復興の全体像のなかにどういう位置を占めうるのかということを考えてみたいと思います。一番大きな枠で言うと、現地復興なのか迂回なのかによって復旧復興の全プロセスが変わります。仮設住宅が被災地から離れた場所で団地のようにつくられるのか、現地でポコポコとバラックが建つことを認めるのか。もし現地復興という選択肢がないとすれば、建築設計者はまずバラックへの草の根的な関与はかなり限定される。では仮設住宅はどうかというと、今回の例でいえば仮設の半分強はプレハブ建築協会(以下、プレ協)の差配で会員の仮設建築リース業者によって供給される。足りない部分はハウスメーカーが受け、さらに地場工務店が少しつくり、さらにごく一部分を建築家や大学研究室などがやっている、といった構図になるでしょう。牧──仮すまい、全12万戸のうち半分がみなし仮設で、さらにその半分の大部分がプレ協の規格部会と住宅部会が建設したのだと思います。ただ、木造による仮設といった取り組みも一部ありますが。

青井──建築畑の人から見るとプレ協が支配しているのはまずいという人が多いですよね。牧さんはどう思われますか。

牧──ただ、責任を持って大量供給をやり遂げる主体としてのプレ協があります。災害前から協定を結んでいます。現在の仕組みでは県が建設主体で、入居者の募集は各市町村がやります。もしかしたら、そういう仕組みが問題なのかもしれません。できるかどうかは別として、市町村が主体的に建設するとなると、もう少し小さな縁組でお願いすることが可能かもしれないと思います。

海外では、仮設住宅を建てるのは民間の寄付をする人たちによるものです。たとえば、台湾の仮設住宅はナイキ村とか、テレビ局がスポンサーだったりします。市町村ごとに発注できて、1,000戸くらいの単位だったら何とかなるかもしれません。建築家でもまとめられる。そういった小ロットの発注が可能であれば、もう少し多様な設置主体が出てくると思います。

青井──もしそういうことが可能ならば、比較的きめ細かくニーズが掴めますし、抽選でコミュニティ解体なんてことにならずに済むかもしれません。そして、総合的に見ればコストが落とせるかもしれない。

牧──2004年のインド洋津波で被害を受けたバンダアチェでは、NGOが住宅供給の主体で、誰も来ないところは行政がやる、といた仕組みで住宅再建が行われました。今回の災害でもそういった試みがあってもよかったと思いました。

青井──その場合、マクロに見た時に本当に迅速に動けるかということを考えると、事前に準備ができていないといけませんね。

牧──今回の仮設住宅建設のボトルネックは実は敷地探しですよ。仮設の大量供給には建材と敷地というふたつの問題があるということです。上物の大量供給はあらかじめ締結が重要ですが、敷地にボトルネックがあるなら考えどころです。

青井──一方では、今回は阪神・淡路大震災の時に比べるとおもしろい試みが多いのは事実ですよね。神戸でも、震災前からのまちづくりの活動はもちろんありますが、多くは震災後ですよね。ある意味で神戸以後の全国的なまちづくり運動の展開があったからこそ、東日本ではすぐさま小さな実践が各所でたくさん湧き起った。その中で牧さんが注目する動きはありますか。

牧──商業施設、たとえば番屋とか、仕事の場所としての仮設が沢山できたのはおもしろいですね。さすが建築家は問題をよく見ていると思いました。阪神・淡路大震災は住宅の災害でした。長田区は別として、基本的にはすまいが被害を受けたわけで、仕事場に何かがあったわけではありません。今回の災害は仕事場を含めた地域全体の災害なので、そこに色々な建築家が提案をしていて、素晴らしいと思いました。

青井──そうですね。ひとつは、1年前にも話題になりましたが、竹内泰さん(宮城大学)たちの番屋です。前回の対談の時にはまだできていなかったのですが、5月はじめに竣工して、その後あちこちで引きがあり、連鎖的にプロジェクトが増えていったと聞いています。そういった動きは重要ですね。あとは、仮設じゃなく最初から本設でいきますという話がありましたね。工学院の後藤治先生。(http://%28http//www.nikkeibp.co.jp/article/reb/20111118/290980/?P=2&ST=rebuild)

牧──災害の再建のモデルとして、避難所→仮設→本設という三段階モデルと、避難所→本設という二段階モデルがあります。特に開発途上国では仮設がもったいないから二段階になります。避難所の生活はなかなか過酷ですから先進国では三段階モデルが採用されます。アメリカではモービルホームが使われます。それから仮設が必要なのは、再建に時間がかかる場合です。再開発のような場合は時間がかかるので、そのための仮設が建設されます。ただ、2段階モデルというのも日本でも考えてもよいかと思います。

青井──アメリカの場合、全土で見ればモービルホームの巨大なストックがあるわけですよね。仮設というプロセスが避けられれば、その分、広い意味でのコストがかからない。

- 仮設住宅団地内に建てられた、伊東豊雄《みんなの家》

牧──さらに、快適に住み続けられるところに早く動けるというメリットもある。

青井──そこに住むということが決断できて、生業とか就業条件と合う場合には、仮設という迂回路を外すのは有効ですね。ただ、そういうマッチングがみんなうまくいくわけではないでしょう。

牧──だから「良い仮設住宅」という定義がなかなか成り立たない。要するに最初から良いところに住めたら、それに越したことはない。わざわざ仮設でやる必要がない。

青井──ある種語義矛盾的なものを抱えている。もうひとつは、これから出てくるでしょうが、仮設として建てたものを本設に転換して使い続けるというものもありますよね。

牧──坂茂さんによる「女川町仮設住宅」は元々そういうプロセスを含んでいます。建築家の方の提案はそういうものが多かったですね。吉村靖孝氏のExcontainerとか山下保博のモバイルスマイルプロジェクトなどは単に仮設ではなく、それをコアにして本設にしていくというものです。ただ、日本の住宅のスペックは断熱性など、とても高いので、仮設を展開していくことがどこまで適応可能かは疑問です。開発途上国でしたら何とかなりますが、最初から新築を建てた方がいいだろうと。

青井──やはり「仮設」とは何かということですね。

牧──建築形式としての本設/仮設という問題は、日本の建築物や住宅がどういう位置づけを持つのかということを真面目に問う機会でもあります。多分、仮設住宅は最低でも5年間使い続けます。そもそも5年で建て替える建物もなきにしもあらずですから、それは仮設なのかどうか。

建築家の振る舞い

青井──戻りますが、プレ協が一定のマスを担うのは合理的なことではありますね。建築家としては、仮設住宅の建設後に、色々なサポートを付加していく試みがある。初期投資の段階でスペックを上げるよりは、量と速さが担保された上で、二段階目、三段階目とサポートを付加して5年間持たせる。最近の建築家はプロダクトやそれを含めた生活環境のマネジメントみたいな方向性を出してきていますから、サポートのキットみたいなものをデザインの対象とする考え方はありうるでしょう。牧──今回の災害では、一匹狼的に入るのではなく、組織化してすべてをカバーするアーキエイドの活動は注目に値すると思います。ただ、始めに言いましたがどれだけ継続的につきあっていくのかが重要だと思います。

青井────これまでになかった動きですね。評価は5年後、10年後に出るのかもしれないけど、注目すべきです。ただ、東京の建築メディアのチャンネルがアーキエイドに偏りがちなのは、やはりいびつな感じがします。学生たちが思い描く職能地図とか日本地図をゆがませてしまう気がする。地域で地道に活動している設計者の方々はいるわけだし、固有名を前面に出さずに活動している専門家はたくさんいる。動き方によっては、建築家は東日本大震災で社会的な位置を高めるかもしれないし、むしろ自ら地盤を堀り崩してしまうかもしれない。それでも動ける人は動くべきだということは前提だと思いますが。メディアも、のちのち振り返ったときの記録の重要性をもう少し考えるべきでしょう。2011年からの5年、10年、どういう設計者がどう動いたか、それは全体像のなかでどういう位置なのか。それこそ八田利也の『現代建築愚作論』(彰国社)のような冷徹な眼、というと冷や水を浴びせるようでよくないかもしれませんが、でもそういう眼で見た方が実は重要な動きを浮かび上がらせることにつながる。

牧──アーキエイドの今後のことは別として、一棟ずつ仮設を建てるのではなく、組織化してすべてをカバーしたという点は評価すべきだと思います。また、海外から仮設を建てたいと言ってきても、役に立ったのは見たことがない。その点、建築家と災害との関わりとして坂さんはやはりうまいと思います。きっちりと仕事、職能として建築家が災害とどう関わるのかについてはきっちりと考える必要があると思います。

青井──ある意味で、はっきりしていますよね。ひとつの建築家像、モデルとして大きな存在感を持っていると思います。

津波シミュレーションと復興計画

青井──コミュニティ・アーキテクト、タウン・アーキテクトといった考え方がありますね。建築家はひとつには首長の下で復興計画の全体をマネージする、専門家を集めて大きな方針とか仕組みを描く、といった役割を考えることができる。考えてみると、復興のなかで建築家がその職能を発揮できる場所は、一番大きなところで絵を描くことか、草の根的に地べたに近いところでひとつひとつの仕事を実現していくことか、そのいずれかになるでしょう。大きな絵や仕組みを描くポジションを建築家に与えるという土壌は今の日本には薄いので今回は難しい。ですから、建築家・設計者は草の根的に動くしかないし、実際にもそうなっている。牧──今回の復興や都市計画の大きなヴィジョンを決定しているのは、津波シミュレーションですね。

青井──なるほど。 これまでも災害復興は土木工学が主導的な立場にあったのでしょうが、その知識体系の工学的純度がものすごく高まったという感じです。

牧──被害想定・リスクに基づく「土地利用計画」というのは全く新しいものだと思います。それは都市計画の手法という視点で見るとおもしろい。明らかに3.11前後で断絶しています。被災地の土地利用では津波シミュレーションの線が一番強い論理となっています。

青井──それは津波工学の専門家が決めているわけではなく分析結果の絵が力を持っているということで、つまりは議論以前に社会がセキュリティを神に祀ってしまっている、と。

牧──もちろんみんながそれをよしとしているわけではなく、防潮堤を下げたいという思いもあります。安全・防災がすべてを決めていくような方向で復興計画が進んでいるのは気持ちが悪いし、何かがおかしい。しかしそれにノーと言ってみても、やはり押し戻すことはできない。

青井──津波工学がはじき出すシミュレーションは復興の議論に組み込むべきですが、生業、就業とか、生活、消費、多様な都市機能を含めてどう議論をまとめるかというところがあらかじめ抜けてしまうわけですね。安全のプライオリティが高いのはよいけれど、曖昧なまま神に祀っているとしたら、そういう位置づけをしたのだ、ということの責任もとれない。今回、市町村から上がってきている復興計画にもきっと「安全」「防災」という文字が大きく入っているのでしょうね。あと、シミュレーションは想定とかパラメータによって高い感度で変わってしまうそうです。シミュレーションでなければ分からないことも多く、非常に有益なのですが、最終的には防潮堤の線形とか高さ、ゾーニングの線といった比較的単純な、一次元・二次元的な解答に還元せざるをえない面もあります。そこをもう少し幅をもった立体的な解答にするには建築家的なリテラシーによる諸条件の総合ということが必要な気がします。

牧──シミュレーションの結果から想像されるまちは、住宅を建ててはいけない無意味に広い産業用地と防災公園という緑地が広がる街になると思います。

青井──人口フレームとか重要な問題もありますが。

牧──いまは意見を聞いても安全第一ですが、時間の経過とともに変わってくると思います。

青井──昨年末に都市計画家の蓑原敬さんにお会いしたとき、とても印象的なことをおっしゃっていました。今はもうとにかく山を造成して高台移転だ、下は産業だけにするのだというように、漠然とした社会的コンセンサスに支えられて乱暴なプランが描かれているけれど、これからは様々な現実的な文脈、諸条件との調整が必ず起こるだろう、そこが本当の勝負の場だと。だから歴史家も過去の事実とその見取図をしっかりと広く伝えてほしい。冷静な眼が必要だから、と。力強い言葉だと思いました。建築家やプランナーは、たどたどしくてもよいから、そういう擦り合わせの現場で何を投げ込めるかで、小さくても意義深い痕跡を残せるかもしれません。

牧──まだ都市計画が決定したわけではありません。特に釜石や大船渡のような大きな市街地では話をするための原案さえできていません。というのは中心市街地にいくつか建物が残っていたり、商業が再開されたりしているからです。一方、陸前高田のような完全に流されたところは、建築家やプランナーが何もないところに線を引くことになります。その時に唯一手がかりになる線が浸水ラインです。少し前の世代の人はニュータウン計画などで、真っ白なところにプランを引くという経験がありますが、私たちの世代はそういう都市の線を引いたことがありません。

青井──建築家も、ランドスケープ・アーキテクトも、復興計画をまとめる中心的な立場での関与はほとんどないでしょう。それから、実際に復興が実施に移され、5〜10年という単位で動いていくなかで沢山のお金が落ちるわけですが、そのほとんどは防潮堤や防波堤、地盤のかさ上げといった基盤整備のための土木事業ですね。もともと都市をつくる事業のほとんどは建築事業ではない。区画整理とか市街地再開発とかは都市計画事業ですが、道路とか河川とかみな土木事業ですから。

牧──ただ、今回の復興交付金はおもしろくて、県を飛ばして市町村にいきます。交付金は基幹事業と効果促進事業に分かれていて、基幹事業は区画整理や防災集団移転といった使い方が決まっているお金ですが、効果促進事業については、創意工夫が可能なお金です。これをどう使うかがが重要になると思います。

青井──大半の予算がさきほど言ったような基盤整備に使われていくわけで、それをスーパーゼネコンと地方ゼネコンが全国総動員で一気にやることになるでしょう。これが公共事業。一方で、プランナーや建築家は、地べたのところで粘り強くまちづくりの動きを起こし、継続させ、やがて小さな建物の一粒一粒が立ちあがっていく。これは大部分が民間事業。そういった分極化が極端なかたちで起きるでしょう。

牧──ただ、大きな流れは今回の復興では変わらないと思います。災害直後のバタバタの時に仮設住宅をコミュニティと一緒に始めて、復興計画まで含めて地域に関わるということをゲリラ的にやるとか、どこかの市町村で「国からのお金はいらない、うちは海外NGOと組んでやる」というところが出てくれば世の中変わったかもしれません。

しかし、これまでの国が全部面倒を見るというかたちでの復興は今回が最後になるかもしれません。今回は戦後の災害復興をやることになっています。私たちがこれまでやってきた枠組みの総決算として、総動員で復興をやり尽くすと。この動きは止められないですよ。被害量も阪神・淡路大震災の1.3倍ですからできないことはありません。でもこれが終わった後に大反省することになるかもしれません。

青井──牧さんは終わったさらに後のことが見えている(笑)。

東北=植民地からの脱却

司会──被災・原発事故に関して、例えば民俗学者の赤坂憲雄氏や社会学者の開沼博氏が、東北を日本/東京の植民地としてとらえるという視点から発言し、注目されましたが、この点についてはいかがでしょうか。青井──僕の場合は東北学関係の本や雑誌はかなり目を通しました。刺激的、魅力的だなと思う反面、不満も募った。いわゆる東北学は、単純化を許していただければ、西日本的な、弥生的なものが東北を支配してしまう前の縄文的なもののしたたかな持続性を再発掘しようということですね。それは大きな意義があると思いますが、近現代がほとんど扱われず、近現代に響く射程の深さがあるようには正直なところ思えませんでした。もちろん、東北は実質的に中央の後背地=植民地にされてきたわけで、それが弥生的・西日本的なものによる支配の延長上にあるのだから、東北学は近代批判でもあるということは分かるのですが、でもやっぱりもう少し近現代を対象化して地道に掘り起こしていく努力が必要だなと思ったわけです。それに対して、本田靖春の『村が消えた──むつ小川原 農民と国家』(講談社)は、非常に粘り強く近現代史の見えにくい部分を掘り起こした仕事で、感銘を受けました。ポスト3.11というような記号に振り回されず、それ以前からあった重要な仕事を再評価しつつ、大事なことをしっかりやろうと思いました。

あと、「ポスト3.11」を言う思想家やジャーナリストの多くが、東北の問題を福島に集約させる傾向があるのもどうかと思います。問題はもっと遍在している。

牧──今回、被災地ではすべての事業復興事業費は100%国が出してくれないと自前では出せませんと言っています。それでは決して支配からの脱却ではないですね。

青井──復興特需の波がひとしきりうねった後にどういう状況が残されるかも問題です。これまで東北は、「米を作れ」と言われたら米を作らされて、都市部の人たちが米に飽きてパン食に変わっていくと「減反だ、商品作物を作れ」と言われた。あるいは「電力だ」ということで原発が建つ。そうやって、常に国や首都圏の需要、資本の論理に基づいてモノカルチャーを押し付けられてきた、植民地といわれるのはそういう意味ですよね。今回も、復興特需の膨大な予算に振り回されすぎると建築文化がモノカルチャーになるかもしれない。それが依存体質を強める、そういうことにならなければよいなと思います。先日、建設産業に関する座談会をしたのですが、復興の過程、特需の嵐をそれぞれがどう経験していくかが問われるのではないかという話になりました(『建築雑誌』5月号、2012年5月刊行予定)。

記憶と記録

牧──僕が復興の動きで少し驚いているのは、記録を残そうという動きが早いことです。通常、記憶・記録を残そうというのはなかなか難しい。5年間くらいはみんなしゃべりたくないし、都市や生活を再建することに一生懸命ですから頭が回らない。阪神・淡路の事例で「災害の記憶をきっちり残すこと」いう動きが出るのは少し時間が経ってからです。それに比べて、東北で被災した人が「記録」と言う状況はこれまでと少し違うなと思います。おそらくハードな復興については自分たちの思うことが実現されないと思っていて、残すことについてだけはオリジナリティを発揮できると思っているのかもしれない。そんな強い思いを感じますね。

青井──建築や周辺領域で記録化の動きが早くて大きい理由はわかる気がします。多くの建築家が住宅作家として生きるという日本的な構図は、1970年代から30年以上の蓄積があり、都市を読んだり、社会の動きを読んだり、一般性と個別性の両面をもったお施主さんと付き合うといったリテラシーがすごく高度なものになっている。何か大きな原理、革新的な原理を投げ込むことにリアリティが感じられず、むしろ現実の文脈と丁寧に付き合うことに蓄積を生んできたし、その背景となるサーヴェイも盛んに行われてきた。ランドスケープ分野とか社会学分野も一緒にそういう流れが出来ている。さらに地理情報を扱う技術とかソーシャルメディアがものすごい勢いで普及してきた、そのタイミングで東日本大震災が起きたという経緯があると思います。

牧──津波災害では、住み慣れた家や風景などをなくされていますが、それを再建するのではなく何とか記録として固定したいという思いがあるのではないでしょうか。東北は津波によって景色がなくなってしまった場所もある。民博の佐藤浩司さんは2004年のスマトラ沖地震の後で、インドネシアのアチェに津波以前に調査で撮っていた写真を持って行ったら感激されたそうですが、東北も家や写真など、すべて流されてしまっています。自分の拠って立っていた場所があの数時間で失われた。佐藤さんはアイデンティティと言っていましたが、すべてを失った中で自分を繋ぎ止める何かという面から考えると、東北で「記憶」と言っているのは、自分のスタンドポイントを見つけたいのかなと思うわけです。災害前後を繋ぐ何か。それは新しい復興のありようなのかもしれません。

建築家では槻橋修さんたちが「失われた街」プロジェクトとして残しています。また、気仙沼市の小泉という地区では、残った住宅の基礎にロウソクを立てました。しかしそこはいま、基礎さえも壊してしまって更地になっています。そういう意味で、「失われた街」プロジェクトみたいものは重要だと思います。

青井──僕は全部消えたとは思っていません。例えば、地形はすごく特徴的でなかなか消えるものではありません。豊かな漁場も簡単には変わらない。一方で、上物が引き剥がされて基礎が残る風景というのは、被災地の当事者の皆さんにとっては残酷な風景かもしれないけれども、多くのことを語ってくれる。気仙沼ではもう家屋の基礎が撤去されてしまったそうですが。

牧──津波以前以後を繋ぐような記憶の継承のようなものは重要だと思います。

復興へのヴィジョン

青井──先の話に戻りますが、結局今回の復興は、大局的なあり方としては阪神・淡路大震災と変わらない、と考えてよいですね。牧──そうです。要するに手法は戦災復興から変わっていません。

青井──「3.11以後」が言われる背景のもうひとつは、牧さんも書いていますが、右肩上がりの成長が終わったということですね。だから何かを変えないとうまくいかないはずですが、大局的には何も変わっていない。そのことは再度確認しておきましょう。一方で、地域ベースで建築家やランドスケープ・アーキテクト、プランナーや学生さんが入り込んで、活発な動きが見られるというのは初めての経験だということも再確認したい。個々の動きが結果的に正しいどうかは長い歴史が決めることですが、それでも現実の矛盾に根ざしながら何かを変えていこうという小さなダイナミズムは、後押しすべきだと思います。そこで何かが経験される。次に首都圏の直下型地震が来たり、東海・東南海・南海地震が来たりしたときには、大局的にはまた同じやり方でいこうとするのかもしれないけれど、しかし現実との擦り合わせはもっと多くの局面で、もっと大きな規模で行わなければならなくなるでしょう。どうにも立ち行かない問題があれば、制度も変わる。そういうかたちでしか変わらないかもしれない。その時に東日本大震災での小さな動きの事例が参照されるし、泥臭いプロセスを経験した人間や集団が次の担い手になる、そういうタイムスパンで捉えた方が見通しがよいし積極的かもしれません。

牧──まだ震災から1年が経っていませんから、いろんな新しい試みがあるのは重要なことですね。どれがうまくいくかは未知です。なぜかと言うと、復興事業が1年経っても動き出さないというのは戦後復興の中では未経験だからです。昔ならすぐにバラックが建ったのに、それも建たない。大きな枠組での復興状況は、阪神・淡路大震災の時よりも見えない。おそらく、今絵に描いてあることはできると思います。つまり、小さな漁業集落は高台へ移り、前に住んでいた海岸沿いの場所には防潮堤ができて、漁業施設が再建され、処理施設がつくられるというところまではいくと思います。ただ、その後どうなっていくのかが見えない。

青井──一方で、阪神・淡路大震災の時にも、住宅などフォーマルには位置付かない自力仮設のようなものが実は相当数あった。東日本では、復興支援の活動はとても活発だけれども、自力仮設みたいなものが顕著に見えないのはなぜでしょう。

牧──あまり必要性が無いということもありますが、自らで建築をたてることに関わろう「雰囲気」「意思」が失われていっているのかもしれません。

「3.11以後」という言葉で思うのは、建築にも関わりますが、要するに自分で調べて、自分で考えて自分で決めるということです。これまでは、建築はプレファブメーカーに任せる、防災については専門家に任せるというように、それぞれの専門家に任せておけばちゃんとなると思われていました。いま、フクシマのお母さんたちがガイガーカウンターで測った放射線量の地図を作っています。これまでは政府が「大丈夫だ」と言えばよかったのですが、それが信じられなくなった。自分で測るということで参加すること、もうひとつは自分で基準を決めて危ないと思ったら逃げる。これをプラスに捉えると、住まいを建てる、住まうということも自分で調べて、人任せにせずに関わっていく中でいろいろなことを決めていくようになるかもしれません。これは手間のかかる、少し面倒臭いものですが、そういった意思決定に変わっていくかもしれません。

青井──今後の動きについてはどう見ていますか。

牧──災害復興の時間はlogのスケールです。仮設まではバーっと動きますが、その後しばらく、まちの景色は変わりません。まちの再生が全く進んでないようにも感じられて、それがすごく倦怠感になります。

青井──なるほど。そういう意味では仮にこの対談をまた来年やるとして、どんな状況になっているかは予想できているわけですね。

牧──街は変わらないでしょう。防潮堤は作り始めると思いますが、街場はまったく動かないと思います。仮設住宅ができてからは、ネゴシエーションの時間ですから止まるんです。一番辛い時期です。仮設までは一気に動きますが。

青井──復興予算のピークは発災後3〜4年後だそうです。2年目は、具体的な関係者間の調整とか、設計、受注者の決定といったところに費やされるわけですね。その部分の速度は、世界的にみれば社会のありようによってずいぶん違うのでしょうね。

牧──2005年のハリケーンカトリーナで被災したニューオリンズの街は、特に低所得者の人々が住んでいたところは今も、空き地のままです。アメリカの復興評価でびっくりしたのは、低所得者が転出して自治体の税収が改善されたことは良いことだという評価を行っている点です。

青井──災害ジェントリフィケーション。

牧──復興が進まないので、貧困層が出て行って、それをよしとする。実際、ジェントリフィケーションですね。

青井──災害便乗型資本主義などということも言われますね。やはり、復興というプロセスは非常に大きくて複雑なものですし、大局的な仕組みが変わらないとしても、色々な力が働いて地域が再編されるでしょう。そういうプロセスを、様々なセクターや立場にいる人たちがどう経験していこうとするのかが問われますね。

[2102年2月6日、LIXIL:GINZAにて]

まき・のりお

1968年生。京都大学防災研究所巨大災害研究センター准教授

あおい・あきひと

1970年生。明治大学理工学部建築学科准教授