牡鹿半島再生──建築家のプラットホーム、アーキエイドの挑戦

漁港を望む小学校の体育館で集落の模型を囲んで「高台移転の場所をどこにするのか」という議論が続いていた。話し合っているのは、被災した住民、市役所の担当者、そして、水色のロゴで「ArchiAid」と書かれた腕章をつけた「建築家」たち。住民が次々と希望を出し、建築家がそれぞれのメリットとデメリットを丁寧に答え、新たな提案を出す。平地が少ないこの地域では選択肢は限られ、望ましい土地はなかなか見つからない。市役所の復興計画作成の担当者も加わり粘り強く続けられた議論は、「模型を集落にもっていって住民の皆さんでよく話し合ってみてください。私もフィールド調査をもう一度やってみます」という建築家の提案でひとまず終わり、後日、引き続き話し合われることになった。

建築家が"最初から"関わる復興プランづくり

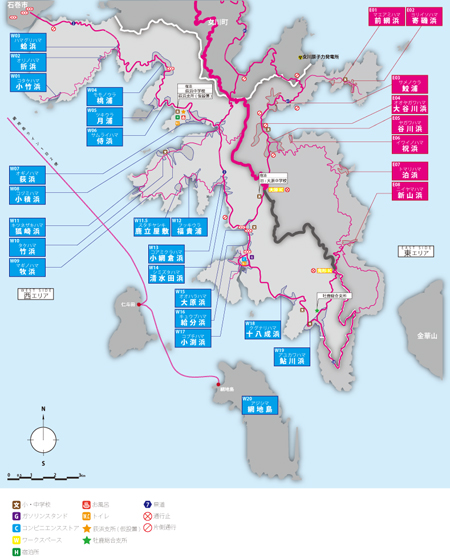

10月中旬になされたこのやりとりは、建築家で大阪市立大学で教えている宮本佳明教授が、三陸海岸の漁村「前網浜」と「寄磯浜」で行なっている復興プラン作りの一コマ。東日本大震災の復興支援を"建築"からアプローチしている「アーキエイド(ArchiAid)」が現在、宮城県石巻市の牡鹿半島で行なっているプロジェクトのひとつだ。7月に全国の15の大学で建築や都市計画を教える建築家とその学生たち110名あまりが被災地に泊まり込み、住民と一緒に復興プランの提案をボランティアで作ったワークショップ「サマーキャンプ 半島"へ"出よ」が元になっている。牡鹿半島はリアス式海岸に約30の「浜」と呼ばれる集落が点在する、ほとんどが漁業を生業にしていた地域で、震源に最も近く、津波で住宅や漁業施設に大きな被害を受けたが、市の中心部からのアクセスが困難だったこともあって、行政の手が十分まわっていないのが実情だった。

ワークショップの最大の特徴は、過去の震災復興で一般的に行なわれてきた、土木部門がマスタープランで道路や大まかな住宅地を決め、その後住民やコンサルタントなどが「町づくり協議会」で細部を詰めるという流れとは逆の方法を採ることである。住民一人ひとりの暮らし方を調査し、その結果を積み重ねて新しい町の姿をデザインすることを目指す。スピードと効率を重視したこれまでの都市計画の作り方が、ときには住んでいた人をバラバラに分散させてしまったり、街の記憶をなくしてしまったり、さらには孤独死など復興後の人々の暮らしに深刻な影響を与えてきたことの反省に立ったものだ。こうした観点からも、復興計画をつくる初期段階から建築家が参加する、これまでにない取り組みとなっている。

地形を読み解き、集落を「生態系」としてとらえる

復興プランづくりに建築家が関わることにどういう意味があるのか? アーキエイド発起人のひとりである東北大学の小野田泰明教授は、「地形を読み解き、人々の暮らし方を描くことを職業的にトレーニングしている建築家のスキルと才能」こそ、今回の震災の被災地の復興に求められているのではないかと述べている。建物だけでなく、文化、風景、さらには、人々が過去からいまにいたるまでどうやって暮らしてきて、未来はどうなるのかという時間軸も含め、集落をひとつの「生態系」としてとらえた視点からのプランづくりに適任なのが、建築家ということではないだろうか。

- アーキエイドの各大学の研究室と建築家のリスト

- 撮影=新良太

- 東北工業大学の福屋研究室のフィールドワーク

- 7月24日の鮎川中学校体育館でのサマーキャンプの合同発表会(撮影=恋水康俊)

- 議論に参加する住民(撮影=恋水康俊)

私が同行した東北工業大学の福屋粧子研究室と東京理科大学の学生のチームの取り組みでその一端に触れることができた。チームが担当したのは、半島のなかでも大きな部類に入る「小渕浜」、住民500人あまり、沿岸漁業や養殖が盛んだった集落。

福屋講師と6人の大学院生のチームがまず行なったのは、地形のリサーチと住民のヒアリングだった。岸壁の先端から浜を見下ろす岬まで、浸水域のぬかるみを渡り、山道を登る、情報はもっぱら足で稼ぐ。集落の古老と港をまわり、住民もほとんど忘れかけている漁業の歴史や過去の津波被害のを聞き出し、住民が集まる自動車整備工場では早朝のラジオ体操に参加しながら住民の暮らしで大切にしているものはなにかを探る。そのうえで、模型を使って住民の要望をヒアリングする集会を開き、出された意見をもとに再びフィールド調査を重ね、提案を練り直して模型で説明するというプロセスを繰り返した。当初、住民の要望が強かったのは、浜から数km離れた岬の高台に集落ごと移転する案と、港から近い小さな山を切り崩して浸水した低い地域をかさ上げする案だった。チームは、まるごと高台に移転する案では、働く場所と住む場所が離れると不便を感じる漁業関係者がいずれ浸水地域に戻ってしまう可能性があるのと、浸水を免れ以前の場所に残っている家々と新しい集落が分断されてしまう恐れがあることを指摘。また、かさ上げ案では、盛り土した土地が地滑り被害の原因となっていることから、採用しないことにした。それ以上に、今回重視したのは、小山が占める人々の精神的な存在だった。頂上には、祭りも行なわれる神社があって畏敬の念と親しみをもたれていたうえ、集落の地形そのものが小さな山に「いだかれ」るように成立していることから、切り崩せば景観以上に街を大きく変えてしまうと考えたためだ。「効率やコストからいえば、小山を切り崩すのが一番やり易いのかもしれないが、街の姿や集落の人たちが続けてきた暮らしをなるべく残したい」(福屋)。

第3の可能性を探ったチームが出した提案は、小山の裏のスペースと津波被害を免れた従来の集落のすぐ後ろの山林(両方とも浸水地域よりも標高が高い)に住宅を分散配置、2つの住宅地の交流が分断されないように6m道路を新たに通すというものだった。2つの住宅地の間に横たわる浸水地域は、漁業の作業スペースと津波の記憶を伝える公園にして、住民同士、住民と浜、集落の過去と未来をつなぐものとして位置づける。特に山林の住宅地は、斜面に沿って「波形」に住宅を配置するというもので、住民が思いもつかない斬新なものだった。プランは、一部の住宅にこの地域の冬に特有の強い北西風の影響を懸念する声が上がったため若干修正したが、おおむね受け入れられ、現在この案をたたき台に検討が進められている。

産業振興と一体化した復興プラン作りへの挑戦

今回の復興プランづくりで重要かつ困難なのが、住宅や公共施設の設計にとどまらず、産業の振興も含めた集落の再構築が求められることである。働く場所があり、自然と住民が再び住み始める可能性が高い都市部と違い、牡鹿半島のような生活と産業が一体となった地域では、産業がなくなることは、住民が戻って生活できず、集落そのものの消滅につながることを意味する。この、ある意味建築の枠を超えた難題に挑むため、15チームを率いる建築家には、「日本建築界のドリームチーム」ともいうべき、実力者がそろった。牡鹿半島の約30の浜は、地形も産業も被害の程度も、そして住民が望む暮らし方も、それぞれ違うため、浜ごとの「オーダーメイド」の復興プランが求められる。ここで重要な役割を果たしたのが、アーキエイドの持つもうひとつの特徴、建築家同士の「ネットワーク」の力である。これまでさまざまな機会を通し培われてきたネットワークを活かし、それぞれの建築家が得意分野で能力を発揮できるよう、担当する浜とマッチングされている。

半島最大の集落、捕鯨基地としても有名な「鮎川浜」を担当したのは、小嶋一浩教授率いる横浜国立大学大学院のチーム。半島復興のリーディングケースとして期待されるこの浜の復興プランに、漁業のポテンシャルを引き出したまちづくりを盛り込んだ。親潮と黒潮がぶつかる世界有数の漁場を有しながら、高値がつく質の高い魚介類は、地元には出回らず、仙台や東京などの大都市に流れ、鮎川浜を潤すことには結びついていなかった。そこで、最上品質の3%は他所に出さずに鮎川浜だけに流通させる新たな仕組みをつくり、地元の飲食店で付加価値をつけた値段で提供したり、特産品として加工したりして、収入と雇用の場を増やす。カキやアワビ漁を体験して食べる観光プランも組み合わせ、外から人を呼び込むことも狙ったこのプランは、中東や韓国での魚介類を目当てにした観光客集めや沿岸の立地を活かした観光地づくりのケースなど、海外のまちづくりにも幅広い知識を持つ建築家の特色を生かしたものだ。「うちの浜でも同じことはできるだろうか?」。サマーキャンプの最終日に行なわれたすべての浜の復興プランの合同発表会では、鮎川浜だけでなく、ほかの浜の住民もこのアイディアについて熱心に質問していた。

また、鮎川浜の住宅地の提案では、隣家との距離を必要以上に設けず、「人の気配が感じられる」ようにした旗竿状の敷地割りが特徴的だった。高齢者向けのシニアタウン設計の経験を活かしたものという。過去の震災復興で、土地の面積を単純に戸数で割って、画一的に「四角い敷地」を並べたような、スピードと効率優先の住宅設計の方法とは逆の、人の暮らし方から街全体をデザインする、今回のアーキエイドが目指す復興プランの精神が表われている象徴的なケースではないだろうか。

住民と行政の期待は?

こうした建築家の新たな取り組みは、住民や行政のサイドからはどう受け止められているのだろうか。当初住民からは、「ボランティアは漁港のがれきの撤去作業をしてくれた。今頃来て何をするのか」といった疑問の声や、アーキエイドがボランティアであることがわかりづらく、行政の一部という認識で復興の遅れに対する不満などをぶつけられることもあったようだ。前例のない取り組みのため、アーキエイドでは、住民にコンセプトから説明、受け入れてもらうための調整作業に労力をかけて慎重に進め、徐々に理解を広めた。住民にとって大きかったのは、模型やイラストで集落の復興を目に見えるかたちで議論できたことだ。被災地の多くでは、発災後長い時間が経つにもかかわらず、「高台移転」などの抽象的な用語が先行した話しか出てきておらず、将来に不安が広がっていた。今回、多くの浜では、各大学のチームが住民へのヒアリングの段階から模型を用意していたため、住民たちは要望を具体的に伝えやすかったようで、ヒアリングの現場では住民の要望を記したポストイットやピンが次々とつけられていった。将来のまちづくりをイメージする術をもたない住民にとって初めて具体的に考えることができるツールを得たことは、そのこと自体が、復興に向けて気持ちを前に向けるきっかけになっていた。模型を使った住民とのミーティングの現場では「震災後、被害の大きさに将来のことを考える意欲がわかなかったが、集落の模型を見て初めて、復興のことを考えられるようになった」という声を数多く聞いた。もうひとつ、住民から上がっていたのは、復興プランをつくることができる存在としての建築家への期待だ。「自分たちでは新しいまちのプランをつくれと言われても、何からやっていいかわからない。こうやって設計図を描いてくれるのはありがたい」。住民には、住んでいる土地への愛着や漠然としたイメージはあっても、それをプランとして表現する能力はないと自覚している人が少なからずいた。住民の声を聞くだけで復興プランが自然にできあがるわけではないので、住民にとってよりよい暮らしをかたちにして表現できる建築家のスキルが評価されていると思う。

行政サイドから見た建築家への評価もこれまでのケースではみられなかったものになっているようだ。今回の震災の被害があまりにも広範囲に及ぶため、復興へ向けた取り組みどころか、被害状況の把握さえも行政の手が回っていないことは、市の担当者自ら認めていたところだった。30に及ぶ集落の情報を集めるだけで、相当なマンパワーが必要となるが、サマーキャンプという形で多くの大学院生が参加できなければ、到底なし得なかったにちがいない。さらに、市の復興支援の担当者は「今回のように厳しい状況では、住民と行政だけではなかなか合意を作っていくのが難しい面もある。住民と行政の間をつなぐ接着剤として、外部の専門知識を持った人が入ってくれるというのはスムーズな復興の議論を進めていく上で非常に助かる」と復興プラン作りのプロセスで建築家が参加することを評価していた。

「提案」から実際のプランづくりへ──アーキエイドは新たな地平を切り開けるか

当初は石巻市がつくる復興計画の基礎的な資料としての位置づけで提出された15大学の提案は、現在、市が作成している復興計画にかなりの部分が採用されている。アーキエイドの牡鹿半島のプロジェクトは実際のプランづくりに移行しており、10月からは5つの地域で具体案づくりに向けて、住民との建築家たちとで改めてミーティングが開かれた。このミーティングには、冒頭に記したように、石巻市の復興対策支援室や実際に土木工事を進めるコンサルタントも加わり、より具体的な議論を行なうステージに入っている。しかし、ここにも数々のハードルが待ち構えている。実際に道路や住宅などのインフラを整備する時に、土木的な制約のなか、アーキエイドがつくったプランがどこまで反映されるのか。住民の意見集約や土地の権利調整など、一筋縄ではいかない課題を一つひとつクリアしていく地道で時間のかかる作業が待ち受けている。また、現在は、各浜の要望に沿ったかたちで復興プランづくりを進めているが、復興の予算には限りがあり、過疎化が進む牡鹿半島で住民が暮らし続けていくには、半島全体を見据えたマスタープランづくが必要になると思われる。全体のデザインはどうやってつくり、今後、5年、10年と続く復興プランづくりに長期的に関わっていく仕組みをどうやってつくるのか、課題は山積している。これまでの土木メインのフレームでの復興プランを超え、建築のフレームで復興プランづくりを行う試みは、これからが本番だといえるかもしれない。実現には困難が予想される一方で、アーキエイドの牡鹿半島で模索してきた手法は高く評価され、ほかの地域にも広がりを見せようとしている。石巻市では牡鹿半島以外でも、アーキエイドが加わった復興プランつくりを行なうべく、検討が進められているという。未曾有の災害の復興に新たな可能性を開くか、アーキエイドの挑戦の行方が注目される。

最後に、アーキエイドの復興プランの発表の場で住民のひとりが述べた言葉を記しておきたい。

「30年後の立派な集落の姿が見える。その時、われわれはあの世にいっているかもしれないが、よく見ていますよ。自分たちの子孫が住めるいい町づくりを建築家の先生たちがいっしょに考えてくれる。こんなありがたいことはありません」。

◉ 四海幸朗 よつみ・ゆきお/映像ジャーナリスト

1972年生。鳥取県西部地震(2000)、新潟県中越地震(2004)、スマトラ島沖地震(2004)の災害現場などを取材。

明記なき写真、図版はアーキエイド提供