都市空間のヘテロトポグラフィ

〈都市的なるもの〉をめぐって

わたしが都市について考えるとき、また実際に既知の都市を巡検(フィールドウォーク)したり、見知らぬ都市を探訪したりするとき、いつも思い浮かべる言葉がある。それは、稀代の思想家ヴァルター・ベンヤミンが『パサージュ論』のなかに書き記した、次のような断片的文章にほかならない。

──かつてパリがその教会や市場によって規定されたのとまったく同様に、いまや地誌的(トポグラフィッシュ)な観点を一〇倍も一〇〇倍も強調して、このパリをそのパサージュや門や墓地や売春宿や駅......などといったものから組み立ててみること。さらには、殺人と暴動、道路網の血塗られた交差点、ラブホテル、大火事といったこの都市のもっと人目につかない深く隠された相貌から組み立ててみること★1。

ベンヤミンはここで、主要な都市施設に代表される物的な環境、そして時に日常性に亀裂を入れる祝祭的な場や集合的記憶を喚起する場などを地理的に布置(マッピング)することで、都市を文学的に構築するという記述の方法──都市の空間誌──を提示しているように思われる。

門・墓地・売春宿・駅など、いずれも都市空間にあっては周縁に位置するか、あるいは少なくとも周縁性を色濃く帯びた場(トポス)を標徴にして、ある種の言語空間としてパリを「組み立て」ようとしているところが、なんとも興味ぶかく思われる。では「人目につかない深く隠された相貌」を、わたしたちはいったいどのようにして探り当てたらよいのだろうか?

ベンヤミン自身は、「都市の肖像」として括られる一群の都市誌に見いだされるような〈遊歩〉にくわえて、多岐にわたる文献の渉猟を通じて、パリを「深く隠された相貌から組み立て」ようとしていたわけだが、さきほどの断章に立ち返り、誤解を恐れずに言うならば、「人目につかない深く隠された相貌」へと迫ること、それは都市の空間時間性(spatio-temporality)の深みに沈潜する〈都市的なるもの〉を掬い取る実践ではあるまいか。

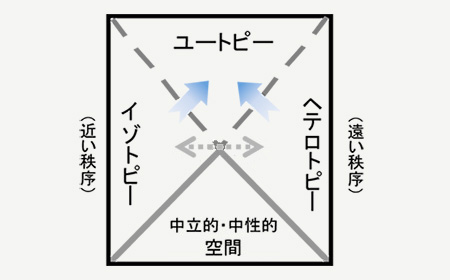

この〈都市的なるもの〉に関する空間的な論理については、ロラン・バルトの議論も参考になるが★2、ここでは「空間の生産」論で知られるアンリ・ルフェーブルの著作を参照してみよう★3。彼は、〈都市的なるもの〉の本質を、都市化の過程に埋め込んで理解し、さらには「都市の示差的な空間の諸特性を定義」するべく、三つ組の新たな空間概念──「イゾトピー」「ヘテロトピー」「ユートピー」──を導入する。

都市空間の徴候的読解

──複合的な空間を解読する手がかりとなる多様な格子枠を想起することができる。そのうちでももっとも広い格子枠は、空間における対立と対照を説き明かしてくれる。イゾトピー(類似した空間)、ヘテロトピー(たがいに反駁しあう空間)、そして最後にユートピー(象徴界と想像界によって、つまり自然・絶対知・絶対的権力といった「観念性」によって占拠された空間)といったものがそれである★4。

この文章の出だし、すなわち「複合的な空間」を、「都市空間」に置き換えることもできるだろう。別のところでルフェーブルは、「都市空間の解読(lecture)は......すぐれて徴候的な読解なのである」と述べて、次のような例を引き合いに出していた。

──......ことに隔離、すなわち階級的諸関係である生産諸関係の再生産を可能にするような、貧しい周辺的な諸空間を構成すること──この隔離は都市的なるものの実践的かつ理論的な否定であるが、そのようなものであるかぎり、逆に都市的なるものを明るみに出すのである。都市の周辺部がもつ、うち捨てられて荒廃した特徴は啓示的である。それが啓示するものを発見し、ことばに出していうためには、まずそれを読まなくてはならない★5。

大都市は、郊外住宅地帯、工業地帯、衛星都市といった「あやしげな突起」をつくりながら「炸裂」した。彼の視線が、打ち棄てられ荒廃した都心周辺部(inner area)に注がれているのがなんとも印象的であるのだが、こうした現代の都市空間を「対立と対照」に着目して解読する際、三つのトピーがその格子枠の役割を果たすという。

ルフェーブルはまず、同質的な場を形成しているような、「ある場(un lieu/topos/トポス)とそれをとりまくもの(近隣、直接的な環境世界)」の空間、たとえば資本主義・国家によって合理的に秩序づけられた諸空間を指して「イゾトピー(iso-topie)」と呼ぶ。それは、画一的で同質性を有しているがゆえに、入れ替え可能な空間でもある。例を挙げるならば、幹線道路、住宅地や工業団地、あるいはショッピングモールのように、空間と機能が一対一で対応している場と考えればよい。

このイゾトピーの対概念として登場するのが、ヘテロトピー(heéteéro-topie)である。それは、同質的なイゾトピーからは「排除されると同時に、うろこ状に並んでいる」ような異他なる場所、遠心的な秩序が支配する空間として位置づけられる。ヘテロトピーは、イゾトピーのかたわらに存在するもうひとつの別の場所であり、イゾトピーとの「関係によって、(みずからを位置づけつつ)その場を位置づけ、指し示す差異である」ことから、都市空間における「対立と対照」の様態をそこから読み解くことができる、というわけだ。当然、それは異質性を具現するような、つまり異他なるものを共在させる空間であり、曖昧さや胡散臭さ、いかがわしさ、ことによったら危険な臭いをただよわす空間ともなる★6。

このように、まずはイゾトピーとヘテロトピーという二つの空間概念を持ち出しつつ、慎重にもルフェーブルは、その両者のあいだに中性的・中立的な空間が存在すると指摘していた。それは、「交差点」や「街路」のように、都市空間のなかで並置された諸々の場を切断したり、またときには縫合ないし接合したりするような空間である。中性的・中立的であるがゆえに、相互に異なる機能を有した諸空間が重なり合うこともあれば、隣接する二つの区域を相互排他的に分け隔てる役割を担うこともある。

さらに、これらイゾトピー(近い秩序)とヘテロトピー(遠い秩序)を結び合わす、もっと言ってしまえば、それらを吸収し変形させる空間として措定されるのがユートピーである。それは大都市を支配するまなざしの場、発現しないながらも自らの場を求める非−場にほかならず、欲望や権力といった超越性がその領界を占めている(都市計画的な志向性とも密接に関わる次元ということになる)。また、それとは逆に「小説家や詩人が、地下都市や陰謀と犯罪の渦まく都市の裏面を想い描くときには、深みに位置することもある」など、垂直性を有する空間として概念化されていた。

これら三つのトピーと中立的空間の関係をまとめるならば、次の図のようになるだろうか。

- 「イゾトピー」「ヘテロトピー」「ユートピー」の関係図

筆者作成

さて、註2で引用しておいたように、ロラン・バルトは都市の本質を「出会いの場」に求めた。これは、ルフェーブルの基本認識でもある。それは交流・交通・交換(交歓)の場であり、他者や相異なるものとの交わりが起こりうる場ということだ。

けれども、すでに述べたとおり、内容の多様性は相互に排除しあい、それまで他者と交通・交流していたもののなかから異質なものが(空間的に)放逐されるなど、中心性はつねに動態的な過程のうちにある。したがって、三つのトピーを格子枠とした都市空間の読解は、〈都市的なるもの〉の形式を見いだすための、すぐれて実践的な試みということになる。

──イゾトピーとヘテロトピーの記述は(...中略...)都市空間を増殖させる対象−客体と主体との関係の分析と対応するであろう。これによって、ひとつの発見、あるいはむしろ再−認識が行なわれる。都市空間の増殖に寄与する現前−不在、他域、ユートピー(場をもたないもの、生起しないもの)が、発見、再−認識されるのである★7。

「いつでもどこでも対峙し、対照される」関係にあるイゾトピーとヘテロトピーとは、切断−縫合を編制する中性的・中立的空間を媒介項としてつねに相関的であると同時に、イゾトピーに近接してその異他性を発揮していたヘテロトピーが、ひとたび放逐されて特定の機能的な空間に置き換えられてしまうならば、つまり「非常に可読的なひとつのイゾトピー」に転化するという点も考慮に入れると、これは近現代の都市を読み解く際にも、有効かつ重要な視角となるだろう。そして、ベンヤミンのひそみにならいつつ、ルフェーブルの議論を敷衍するならば、こうした都市誌のありようを「ヘテロトポグラフィ」と呼ぶことができるかもしれない。

いつ「転倒」が起こるとも限らないイゾトピーとヘテロトピーの緊張関係、そして異他なるものを包摂し、イゾトピーにつくりかえてしまう(その逆もありうることをルフェーブルは強調している)ユートピーの超越性が、こうして「発見」ないし「再認識」されることになる。言い方を換えるならば、イゾトピーとヘテロトピーの対立、その対照性に目を凝らす空間の徴候的読解)を通じて、必ずしも空間的に現前するとは限らないユートピー(たとえば、「観念性」によって占拠された都市計画の幾何学的空間ないし機能主義)が、はじめて発見/再認識される。

こうしたルフェーブル的な空間の読解は、机上の空〈間〉論ではなく、街場においてこそ実践されるべきものであろう。彼が都心周辺部に現前する打ち棄てられて荒廃した空間を読もうとしたように。

那覇を歩く

街を歩くことが好きなわたしは、仕事や旅行で訪れたときはもちろん、慣れ親しんだ都市でも、一定の時間を割いて街に出ることが多い。大阪、神戸、そして京都が、現在の主たるフィールドということになる。けれども、この十年間でいちばんよく歩いた都市は、まちがいなく那覇であった。そして冒頭で述べたように、まち歩きをする際、いつも頭の片隅にあるのはベンヤミンの断章であり、最近ではルフェーブルの言うイゾトピー−ヘテロトピー関係を格子枠にして、現実の風景を読み解こうと努めている。

一般的に、城下町といった歴史的な核を有する都市は、近代化の過程で市街地を(自然地理的な条件に左右されながらも)ほぼ同心円状に拡大させてきた。そして、生産や消費など、それぞれの部面に応じて空間は分化し、土地の用途ないし建造された環境の差異によって、個性ある都市景観が起ち現われる。注目すべきは、こうした近代期以降の都市空間の編成/再編成の過程で市街地の周縁部(インナーエリア)には、貧民街(スラム)、盛り場・歓楽街、遊廓・花街、商店街、戦後の闇市、スクウォッター、赤線・青線地区、特殊飲食店街など、じつにさまざまな場所が(時に共在/混在し、部分的に重なり合いながら)創り出されてきたことだろう。石川栄耀の言葉を借りるならば、それは〈場末〉と称することもできる。あるいは、ベンヤミンが求めた「人目につかない深く隠された相貌」を探り当てるべき場とも言えるかもしれない。そして逆説的にもそれは、〈都市的なるもの〉の次元が出来するという点において、中心性を有していたとも言えるのである。

都市計画道路の敷設や再開発、あるいはジェントリフィケーションなどによって置き換え可能な同質的空間、すなわちイゾトピーに転化されているケースが多いとはいえ、わたしのまち歩きはヘテロトピーを内包するインナーエリアにはじまり、インナーエリアに終わる。ヘテロトピーを観取し、その様態を読み解くことこそ、現−場の空間論をはじめることなのだから。

ところが、那覇の場合は、こうした単純な同心円地帯論にもとづくまち歩きは成り立たない。というのも、那覇四町(西町、東町、若狭町、泉崎町)と称された旧市街地は、米軍占領下で土地の開放が遅れたために、都市形成において歴史的核としての役割を果たすことはなかったからだ。つまり、都心の周辺を同心円状に取り囲む〈場末〉といった図式をそのまま那覇に当てはめることはできないし、現実の土地利用・景観からしても妥当性はない。

そこで、同心円という図式的な枠組みに囚われずに、那覇の都市形成を観察してみよう。すると、米軍によって土地が段階的に開放された結果として、市街地は明確な空間的パターンをともなうことなく不規則に発生したことがわかる。それゆえ〈場末〉もまた、同心円状の地帯をなすというよりは、開放された土地のなかから自然と、あるいは政策的に選ばれて、多様な流通・交通・交流が結節し焦点を結んだ場所に、具現したのである。それらは、総じて工業化を欠くものの、商業と住宅とが混在するなかに、たとえば歓楽的な要素を色濃く帯びて形成される街区もあった。

ようするに、城下町のような既存の中心(既成市街地)を備えた都市にあって、近代期以降の発展の局面を担う空間が〈場末〉と称された一方、明確な中心を有さないばかりか、利用できる土地がタイムラグを含んでまばらにしか存在しない状態の那覇の場合は、最初に出来する都市的な土地利用が(空間的には周縁部に位置するにもかかわらず)中心性を帯びていた、ということだ。小規模な中心が短期間に次々と成立し、いわば多中心的な都市構造ないし分散的な都市空間ができあがったのである。

以上の整理も、じつのところはまち歩きを重ねるなかで、ようやくにして理解・感覚できるようになったわけであるが、現在、飽きもせずに続けている那覇のまち歩きは、必然、60年の歳月を経て文字通り〈場末〉と化した、不規則に分散するかつての中心を巡り歩くことになる。

- 左=那覇市の市街地は、久茂地川を挟んで西側は土地区画整理事業がなされた一方、東側は土地の開放に合わせてスプロール化が進行し、独特の景観を生み出すに至った。三角形の街区が頻出することから、身体感覚で方角を判断することが難しく、遊歩者にとってはまさにラビリンスめいた空間となる

右=離島航路のターミナルとなる泊港。港湾の開放と機能発展に合わせて、隣接する前島には歓楽街が形成された

- 沖縄の歓楽街は一般的に「社交街」と称される。街区や通りの入口にはアーチが付設されている(いた)ところも見られる。現在は、どこも店舗の減少にともない、空間的な紐帯は綻びをみせている

- 廃館になった映画館。かつて劇場・映画館は歓楽街形成の核になるとともに、「国際通り」「沖映通り」「あけぼの通り」など、街路名の由緒ともなっている

- 1956年11月4日にオープンした那覇市の若松通り卸商店街。通りには約60軒の卸売店(当時は商社などとも呼ばれていた)が、計画的に進出・集積して、一躍、問屋街となったものの、現在では問屋機能が濾過され、シティホテルや風俗営業の店舗が進出している。ある種の「遷移地帯」と呼ぶことができるだろうか

- かつて遊廓が立地した辻では、旧暦の正月二十日にちなみ祭礼が執り行なわれる。象った馬を装着した(「ジュリ」と呼ばれた)女性たちが、地区内を練り歩いた。現在は、行事・余興の一部が細々と行なわれている。周辺は、都市政策の一環として個室付浴場(ソープランド)やラブホテルが囲い込まれ、独特の景観を呈している

- 戦後の那覇で最初に成立した商店街「神里原(かんざとばる)」の一画。1950年代初頭には百貨店も立地していたが、国際通りの発展に合わせて脱中心化し、文字どおり場末の社交街となった。その神里原も、都市計画道路の敷設工事や火災などによって、店舗の数は減少しつつある

- 往時に比べれば衰退しつつある社交街も、若い経営者によるリノベーション系の店が増えるなど、新しい動きも起こりつつある。竜宮通りは、飲み屋街の風景がまだ健在だ

- 1950年にオープンした栄町市場は、当時の那覇市近郊(旧真和志市)に位置していた。戦後沖縄初の計画的な土地区画整理と立地誘導にもとづき、市場、公共施設、バスターミナル、劇場にくわえ、料理屋も集積したことから、一大歓楽街と化した。現在も「夜の街」であることに変わりはないが、市場それ自体は成立から60年以上の歳月を経るなかで衰退しつつあったものの、空いた店舗に夜も営業する飲食店が進出するなどして、新たな賑わいを生み出しつつある。これに合わせて、屋台祭りや忍者祭りなどのイヴェントも頻繁に行なわれるようになった。再開発計画があるなかで、今後の成り行きが注目される

以上、すべて筆者撮影

その時々ではなく、ここ10年を振り返って言えることは、ヘテロトピックな場が都市計画やら用途の更新などによって攻囲され、朽ちつつあるということだ。土地利用の更新(リニューアル)、と言えば聞こえはいいかもしれないが、場所の履歴に書き込まれたこの一項目のインパクトは甚大である。なぜなら、これまでの履歴を省みる余地を与えないほどに、空間が改変されることになるからだ。

いまわたしたちが目の当たりにしている都市(生きられる空間)は、同じ土地空間上に打ち立てられた過去の建造物を選別的に除去することで、あるいは建造された環境を(次なる空間の生産に向けて)創造的に破壊することで創り出された所産であり、現前する景観の背後には、つねに/すでに、消去され除去された累々と重なる過去の景観が層をなして積み上げられている──沖縄の場合は、さきほどの引用文に、地上戦と占領、暴力性をともなう土地空間の領有、そして生活世界の軍事化をくわえなければなるまい。

都市を歩き、街路をぶらついていると、ふいに空間に穿たれた裂け目、言わば歴史的に重層する景観の内奥を垣間見せる孔(あな)を見つけることがある。わたしたちの地理歴史的な想像力を喚起する、建造物や遺物、地名や町名、そして場所の感覚や雰囲気、わずかな痕跡......。

小さな驚きや発見、ちょっとしたコトやモノに対して覚える戸惑いをきっかけに、(最前面に現前している)景観の表層をめくり返して、都市の史層を、局所的に、できるかぎり注意深く、そして文字どおり掘り下げるという地理歴学的な営為は、普段目にしている自明の風景を異化し、思いもよらぬ気づきをあたえてくれるかもしれない。それはまた、イゾトピーとヘテロトピーの対立・対照性に目を凝らすことでもあり、必ずしも空間的に現前するとは限らないユートピーを発見/再認識するきっかけともなるのではないだろうか。このとき、都市空間を徴候的に読解する実践としてのまち歩きは、批判的想像力を羽ばたかせる跳躍台となるに違いない。

★1──ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論』第1巻(岩波現代文庫、2003)。

★2──バルトは、「記号学と都市計画」と題された講演のなかで、次のような発言をしている。

──都市は、本質的に、また意味論的に、他者との出会いの場であり、まさにこの理由によって、中心部はどの都市においても集合地点となるのです。(...中略...)中心街は、社会的活動や、語の広い意味においてエロス的活動と言ってよい活動の交換の場として生きられます。もっと適切に言えば、中心街はつねに、さまざまな秩序壊乱的な力、断絶の力、遊戯的な力が働き衝突する空間として生きられます。

このように述べるバルトは、「都市のエロティシズム」をその言葉の持つもっとも広い意味において、つまり〈社会性〉なるものと区別することなく用いるべきであると主張し、都市空間の意味論的な読解の必要性を説く。

バルトのこの議論では、既存の「中心街」が暗黙裡に前提されているのだが、都市の「本質」を意味論的に取り出してくるならば、それは(前提となる街区の有無や如何を問わず)「出会いの場」であり、諸々の「交換の場」であり、権力と衝突する諸種の力が現働化する空間性にあると言えるだろう。重要なのは、単に「中心部はどの都市においても集合地点となる」というばかりでなく、出会いや交換の場となる「集合地点」こそが、中心性を獲得すると考えてみることだ。それが都市の都市たるゆえんであり、〈都市的なるもの〉の次元ということになる。

★3──都市の歴史的過程を踏まえて彼が強調するのは、内破/外破として表現される、都市への集中/分散という空間的なダイナミズム、そして都市の点的特性──すなわち中心性(centraliteé)──である。ルフェーブルによれば、都市が内破/外破するさなか、「出会い」や「寄せ集め」の形式、そして「同時性」をその特徴とする〈都市的なるもの〉が出来し、それらが局所化/焦点化されて場を占めることで、点的な中心性が確立される。ところが、この中心性は矛盾を来たす。なぜなら、さまざまなネットワークの結節点として、ひと・モノ・情報......(リストはつづくだろう)......が集中することで、都市の魅力や創造性が生み出される一方、ひとたびそれが飽和すれば、内容の多様性は相互に排除しあい、それまで他者と交通・交流していたもののなかから異質なものが(空間的に)放逐されるなどして、空白をも生み出すからにほかならない。それは、次なる集合や出会いの可能性へと開かれている一方、権力の場にも容易に転化してしまうし、打ち棄てられ荒廃することもある。

このように、中心性はつねに自らの特性を破壊したり創造したりするような──あるいは、集中と分散という──「弁証法的な運動」のなかでのみ生起し、潜在する現実としての〈都市的なるもの〉もまた、そこにおいてあらわになる、というのがルフェーブルの考え方であった。本稿におけるルフェーブルの概念は、以下の文献で検討した内容にもとづいている。

加藤政洋「アンリ・ルフェーブルの中枢性概念に関するノート」(『空間・社会・地理思想』第14号、2010)。

★4──アンリ・ルフェーブル『空間の生産』(青木書店、2000)。

★5──アンリ・ルフェーブル『都市への権利』(筑摩書房、1969)。

★6──逆に言えば、こうした空間が鏡となって、自明視される日常的規範の脆さや危うさがかえって浮き彫りになるというのが同時代の哲学者ミシェル・フーコーの視点であった。

ミシェル・フーコー「他者の場所──混在郷について」(『ミシェル・フーコー 思考集成 10』筑摩書房、2002)。

★7──アンリ・ルフェーブル『都市革命』(晶文社、1974)。

かとう・まさひろ

1972年。人文地理学、都市研究。立命館大学文学部教員。著書=『大阪のスラムと盛り場』『那覇──戦後の都市復興と歓楽街』(近刊)ほか。URL=http://urbanist.blue.coocan.jp/