2010-2011年の都市・建築・言葉 アンケート

- 足立元

- 沢山遼

- 大山エンリコイサム

- 星野太

- 粟田大輔

- 坂牛卓

- 暮沢剛巳

- 戸田穣

- 青井哲人

- 長谷川豪

- 福嶋亮大

- 光岡寿郎

- 高橋瑞木

- 志岐豊

- 小林恵吾

- 村上祐資

- 中川純

- 田中浩也

- 南泰裕

- 木内俊克

- 有山宙

- 鷲田めるろ

- 中村竜治

- 平瀬有人

- 松原慈

- 林憲吾

- 福住廉

- 平塚桂

- 五十嵐太郎

- 倉方俊輔

- 中谷礼仁

- 天内大樹

- 南後由和

- 日埜直彦

- 吉村靖孝

- トーマス・ダニエル

1──2010年で印象に残った、都市や建築を語る上での人・建築作品・言葉・発言・書物・映像・メデイア・出来事などをあげ、それについてコメントしてください。

2──2011年に関心のあるプロジェクト──作品・計画・展覧会・書物・シンポジウム・イベントなどをお答えください。

足立元(美術史家/日本学術振興会特別研究員PD)

[1]2010年における美術展の個人的なベストは、「HEAVEN 都築響一と巡る社会の窓から見たニッポン」展(広島市現代美術館)である。これは、90年代からゼロ年代に至る20年間の、日本の都市や人びとを捉えた、地を這うような観察と軽妙で生々しい報告からなる展覧会だ。若者たちの狭い部屋、秘宝館、失われたカラオケLDなど、本当に面白いものは、欧米を崇拝し流行を追いかける中にではなく、むしろ日本の見捨てられた場所の中にたくさん見つけられることを教えてくれる。

同展の冒頭に掲げられたテキストで、都築は「僕はジャーナリストだ。アーティストじゃない」と言いきっていた。これに対して、彼の写真はアートそのものだし、アーティストとジャーナリストを相対させる図式が古いと批判する向きもあった。けれども、日本近代の歴史をさかのぼれば、『滑稽新聞』の宮武外骨、「考現学」の今和次郎をはじめとして、ジャーナリズムでありつつ、今から見れば「アート」にほかならない営みをしていた人びとが、何人もいた。都築響一は、まさにその系譜につらなる人物にほかならないと思われる。ただ、こうした人びとを何と呼んでよいか、まだ分からない。さしあたって、「ジャーナリスト」という呼称は、アーティストを含むものとして捉えてよいのではないだろうか。ジャーナリズムが地に落ちてその復権が唱えられている昨今、その役割の本質的な再考が求められているのだから。

同展の隣で開かれていたコレクション展「収蔵庫開帳!広島ゆかりの作家たち 選・都築響一」もまた、素晴らしかった。それは、セレクションの妙というだけではなく、何よりも都築が書いたキャプションの、胸を打つような文章の巧さという点で圧倒的であったのだ。マンネリと来館者数減と資金減にあえぐ多くの美術館の常設展でも、日本語の文章力の強化は低コストで有効な改善策として見倣ってほしい。

国外も含めれば、2010年に最も感動した美術展は、韓国・ソウルで見た「アジアのリアリズム」展(韓国国立現代美術館徳壽宮別館)である。これは、19世紀半ばから1980年代までの、アジア10カ国のリアリズム絵画を、国別ではなくテーマ別にシャッフルして並べたものである。例えば、日本の戦争画の横に、韓国、中国、フィリピン、ヴェトナムなど、アジア各国の戦争をモチーフにした絵画が並ぶ光景は、凄まじかった。これは、2005年に東京国立近代美術館などで開催された「アジアのキュビスム」展の続編だけれども、残念ながら日本には巡回しなかった。 ソウルでは、ドミニク・ペローが設計した梨花女子大学校のキャンパスも見た。神が大地を二つに割ったかのような、荘厳な迫力のある建物である。地下を掘るタイプの建物は最近流行っているが、これは地上から見える半地下の部分も上品でさりげない美しさをたたえている。もっとも、開催中の「ドミニク・ペロー 都市というランドスケープ」展(オペラシティアートギャラリー)は、急ぎ足で見たせいか、それほど印象的ではなかった。

-

[2]

[2] -

-

-

-

-

-

- アップロードされた「World's first graffiti on polar icebergs」の写真

-

- 「World's first graffiti on polar icebergs」の画像がアップロードされた掲示板

-

- グーグル・ストリートビューから見る都市空間

-

- 市内の蔵を借りて学生がすべて作り上げたアルゼンチン建築展会場

-

- Antpiodas10とは地球の裏側と交流を持つという意味でつけたイベントタイトルである

-

- 煉瓦とコンクリートスクリーンのファサードが印象的な長野市民会館

-

- 島キッチンの優雅な屋根と構造

-

-

左:鈴木成文『51C白書──私の建築計画学戦後史』(住まいの図書館出版局、2006)

右:『メタボリズムとメタボリストたち』(大高正人+川添登 編、美術出版社、2005) -

- 『スラムの惑星──都市貧困のグローバル化』

-

- 『建築と日常』No.1/佐々木中『切りとれ、あの祈る手を』

-

- 坂本一成『建築に内在する言葉』

-

- 「瀬戸内国際芸術祭2010」

-

- 「阿修羅展」/「正倉院展」/「皇室の名宝展」/「ルーヴル美術館展」

- Tokyo Art School 2010の様子

撮影:越間有紀子

-

- BJARKE INGELS BIKES THROUGH DANISH PAVILION

-

- スミッソンズの住宅プロジェクトに関する展示「The House of the Future」

-

- ポルトガルの住宅プロジェクトに関する展示「"Let's Talk About Houses... " In Portugal」

-

-

北欧諸国の建築に関する展示「The Nordic Connection」

すべてリスボン建築トリエンナーレ会場風景、筆者撮影 - Interview 01 · João Trindade

- イヴァン・イリイチ『エネルギーと公正』(晶文社、1979)

- M・フーコーは『これはパイプではない』(哲学書房、1986)

- MITにてProf.Larry Sassと筆者が開発中のオープンソース住宅キット(FabHouse)。 画像はLarry Sassによる2008年時点のプロトタイプ

-

- ドバイに建設中の高層ビル群から抜きん出て建つ《ブルジュ・ハリファ》[2009年3月、筆者撮影]

-

- 『秋葉原は今』/「クリスト展」/「ドミニク・ペロー展」/「デイビッド・アジャイ展」/『バスキアのすべて』

-

- 左=内藤廣《旭川駅》 ©内藤廣建築設計事務所

右=篠原修/eau《旧佐渡鉱山北沢地区 工作工場群跡地広場》 ©eau -

- PT Bambu《Green School》 ©Iwan Baan

-

- R&Sie(n), Architecture des humeurs ©R&Sie(n)

-

- R&Sie(n), Hypnotic Chamber ©R&Sie(n)

-

- 坂口恭平『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』(太田出版、2010)

-

- 左=「Preservation」展示風景 筆者撮影

右=Damien Hirst, For the Love of God -

- 有山宙+松原慈《33年目の家》、模型写真

-

- assistant展「すなわち、言いかえれば」、会場風景

-

- 『金沢の茶室──現代に息づく茶道のまち』(金沢市、2002)

-

- 「建築のあたらしい大きさ」

- 「建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション」展、展示風景 ©yujin HIRASE

- 東京都現代美術館 MOTコレクション 特集展示 岡﨑乾二郎 展示風景

-

-

- HHF architects, Fashion Center Labels Berlin 2, Berlin, Germany, 2007-2010. ©Iwan Baan

- D-FABでつくられた作品 ©Gramazio & Kohler

-

- ETH-Z CAAD + Ludger Hovestadt, Beyond the Grid - Architecture and Information Technology "Applications of a Digital Architectonic", Birkhäuser, 2010.

-

- ETH-Z, New Monte Rosa Hut SAC - Self-Sufficient Building in High Alps, gta Verlag, 2010.

-

- 右=Andreas Deplazes, Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures, Birkhäuser, 2005.

右=Andrea Deplazes, Making Architecture, gta Verlag, 2010. -

- 『山と建築』Vol.1(特集=スイスと日本の山岳建築、信州大学山岳科学総合研究所、2009)

-

- HHF architects, HHF architects 2003-2011, Archilife, 2011. ©HHF architects

-

- 平瀬アトリエ《YNHプロジェクト》 ©yHa architects

-

- assistant展「すなわち、言いかえれば」、会場風景

-

- 「建築はどこにあるの?」/「建築のあたらしい大きさ」

-

- 「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展カタログ/《東京スカイツリー》(建設中)/《第一次大極殿》[写真はすべて筆者撮影]

-

- 『ねもは』/上海万博日本館(Wikipediaより 撮影=凌智 Suzuki)

-

-

- 今和次郎『日本の民家』」/『小島一郎写真集成/白井晟一『無窓』

-

- Ken Tadashi Oshima

『International Architecture in Interwar Japan: Constructing Kokusai Kenchiku』 -

- 『タモリのTOKYO坂道美学入門』/三浦展ほか『奇跡の団地──阿佐ヶ谷住宅』

-

- 倉科岳志『クローチェ 1866-1952』

-

- 『アーキテクチャとクラウド――情報による空間の変容』

-

- ジャン=リュック・ナンシー『遠くの都市』/ジョルジュ・ペレック『さまざまな空間』

-

- 白井晟一『無窓』

-

- CCハウス

-

- Mark / Volume / INAX Contemporary Architect's Concept Series

2011年のことは、宣伝めいてしまうが、自分が関わっている範囲で答えたい。

今年の4月に開催される「原爆を視る」展(仮題、目黒区美術館)は、おそらく2011年で最も重要な展覧会の一つとして、衆目の意見も一致するはずだ。これは、1945年から1970年までの「原爆」をモチーフにした絵画・建築・写真などを一挙にあつめるという企画である。2009年に「'文化'資源としての〈炭鉱〉展」展を企画したキュレーターの正木基氏とアシスタントキュレーターの石崎尚氏のコンビが、再び死力を賭して壮大な展覧会をつくっている。この秋に刊行予定の『マンガの文化事典』(朝倉書店)も、要注目だ。歴史だけでなく制作技法や著作権など、マンガに関わりうるすべての大事な知識を網羅しようとしている。事典としては、この「10+1 web site」と無関係ではないが、「Artscape 現代美術ワード 2.0」もこの秋にオンラインで公開される。これは、10年前にArtscapeのウェブで公開された美術事典を、時代の変化に伴ってアップデートするよう、30歳前後の若い世代の書き手たちによって、全ての項目を新たに執筆しなおすという大プロジェクトだ。そして、今年の冬には刊行されるであろう大きな書物として、『日本近現代美術全史』(東京美術)がある。これは幕末から現在までの日本近現代美術史を、改めて読み物となるようなかたちで集約したものである。2007年の『日本近現代美術史事典』(東京書籍)からどのように進化・深化しているか、大いに期待される。私は、1930年代前半の部分を担当している。

最後に、今年の前半に出る自著『前衛の遺伝子 前衛芸術と社会思想』(仮題)も鋭意準備中である。これは、20世紀前半の日本における、アナキズム、共産主義、ファシズム、占領政策、戦後民主主義といった社会思想と前衛芸術との具体的な関わりを論じたものである。例えば、大杉栄の美術運動、プロレタリア美術とエロ・グロ・ナンセンスの意外な共通点、戦時下の紙製凶器と呼ばれた右翼雑誌に長年連載されていた美術評論など、面白いネタに満ちているとは思う。ただ、そうしたネタの面白さのみならず、アナキズムを出発点としつつ様々な社会思想に絡んで自壊してゆく前衛芸術の特質を暴くことで、昨今のミュゼオロジーや公共政策などで論じられる穏やかな「芸術と社会」の認識を根底から問い直したいと企んでいる。

あだち・げん

1977年生。日本学術振興会特別研究員PD。女子美術大学等で非常勤講師を勤める。2008年東京芸術大学大学院博士課程修了。専門は日本近現代美術史。美術・漫画と社会の関わりについて幅広く執筆している。2010年の一番大きな仕事としては、「解説 螺旋のアヴァンギャルド──「『美術』受容史」の受容史」(北澤憲昭『定本 眼の神殿』ブリュッケ、2010年に所収)がある。

沢山遼(批評家/美術批評)

[1]荒川修作、針生一郎、大野一雄。戦後の文化動向を牽引してきた三氏の訃報に立て続けに接したことが印象に残っている。2010年に本格的に執筆活動を開始した私にとって、彼らの不在に自覚的にならずにものを書くことは不可能だった。三氏に共通しているのは、永久機関のように、最晩年に至るまで、仕事を終えることがなかったという点に尽きるだろう。それは、彼らが自らの身体を仕事場として、あるいは文化的な拠点として活動したことと無縁ではないはずだ。敗戦とともに転向、その直後に批評活動を開始した針生一郎は、主体の徹底的な客体化=物質化を自らに課したという。彼が生前よく語っていたように、それは吉本隆明的な個人主義の徹底とは対極にあった。主体の客体化によって精神と物質の対立を棄却すること、あるいはその緊張関係のなかに身を投じることは、客体的な他者、つまり民衆の論理へと接近することを意味していたからだ。戦後の文化動向を貫く〈身体〉という磁場は、物質としての人間主体によって遂行されていたのかもしれない。事物としての主体、事物としての他者を貫くものこそ、身体という枠だった。荒川修作、針生一郎、大野一雄は、自らの身体を行使することによって、不可能な他者=事物を媒介しようとしたのではなかっただろうか。彼らの仕事は、彼らが媒介しようとしたものとの裂け目とともに生じている。精神医学者の木村敏がかつて語ったように、内と外を腑分けする身体は、それと同じ構造によって建築という「虚構」を要請せざるを得ない。身体と建築とはともに内と外を分割する輪郭=枠として、亀裂を世界に生じさせるものだ。その意味でも現象的身体と建築を区別することがなかった荒川修作は──それ自体身体の容器である棺桶型の初期立体作品が文字通りの「枠」によって組み立てられていたように──初めから枠としての、亀裂としての身体を志向していたのだと感じる。建築としての身体、あるいは身体としての建築を私たちはそこに確認し、身体と建築とが破壊的に結合されることを直感しただろう。私たちはなによりもそこに、身体という建築の虚構を見ていたのかもしれない。

[2]

イヴ=アラン・ボワ+ロザリンド・E・クラウス著『アンフォルム 無形なものの辞典』加治屋健司+近藤學+高桑和巳訳 月曜社 2011年

ただし「身体」や「物質」と言ったところで、実態概念ではあり得ない。ロザリンド・クラウスとイヴ=アラン・ボワの共著によって著されたこの著書で強調されているのもそのことだった。クラウスとボワは、不定形(アンフォルム)が実態概念ではなく、操作的(オペレーショナル)な概念であると述べている。ゆえに不定形とは「おぞましい」(クリステヴァ)ものとも異なり、批評的な操作によって顕在化される表象体系である。狭義には「美術批評」に分類されるものではあるが、マテリアルの生成過程こそを思考の照準とする建築や美術の批評にとっても本書の邦訳は待望のものとなるはず。

さわやま・りょう

1982年生。美術批評。武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻修了。論文に「レイバー・ワーク──カール・アンドレにおける制作の概念」(『美術手帖』2009年10月号)、「非在の表象──ゴードン・マッタ=クラークの初期作品群」(『LACワークショップ論文集』第2号、LAC研究会、2008)など。

大山エンリコイサム(美術家)

[1]──2010年はとても多くの刺激をもらった年だったので、個人的な回想を軸に考えてみたい。あいちトリエンナーレ2010/松戸アートラインプロジェクト2010

夏から秋にかけて参加した「あいちトリエンナーレ2010」は、「瀬戸内国際芸術祭2010」と並んで、昨年もっとも多くの人が訪れたアート・イベントのひとつだろう。その後、秋から冬にかけて参加した「松戸アートラインプロジェクト2010」は、中規模な地域型アート・プロジェクトとして充実したものになっていたと思う。これら大小のアート・プロジェクトは、どれも2010年に第一回目を行なった。横浜トリエンナーレと越後妻有トリエンナーレを筆頭に、ゼロ年代をつうじて蓄積された日本独自のアート・プロジェクトの遺産を、2010年に生まれたこれらのプロジェクトはどう活かし、そして、どう乗りこえていくのだろうか。今年は「横浜トリエンナーレ2011」が行なわれる。また、越後妻有トリエンナーレは2012年に第5回目が行なわれるはずだ。このふたつのプロジェクトも、今までと同じまま回だけを重ねていくわけではないだろう。2010年が新しく生まれたアート・プロジェクトの年だとしたら、2011年はその先達がどうでるのか、それに注目する年にしてみたい。

『アーキテクチャとクラウド──情報による空間の変容』

また、印象に残った書籍として『アーキテクチャとクラウド──情報による空間の変容』(millegraph、2010)があげられる。アマゾンやツイッターなど今日の情報環境を駆使して作られ、いくつかの対談やインタビューが収録されている本書には、南後由和とのメール対談というかたちで、主にストリート・アートに関して寄稿した。2005年に水戸芸術館で行なわれたグラフィティの展覧会「X-Color/グラフィティ in Japan」展を最後に、国内においてはアートや評論の立場からのストリート・アートに対する言及は久しく途絶えていたようにすら思えるが、ここ1、2年、建築・都市論の分野でふたたび増えはじめており、本書では比較的まとまった形をとることができた。今年は、荏開津広がストリート・アートに関する単著を準備しているという。こちらにもぜひ注目していきたい。

「SPECULA──21世紀芸術論」

建築・都市というお題からはやや逸れるが、昨年6月から今年1月まで続いた東京芸術大学先端芸術表現科と大学院映像研究科のパラレル・プログラム「SPECULA」は、約半年間にわたって全8回を行い、21世紀芸術論という副題のとおり、さまざまな議題を通じて今後の芸術のありかたを提示していて興味深かった。川俣正も登場した第7回では、これまでの、そして今後の地域型アート・プロジェクトの意義と問題についても議論が行なわれ、すでに述べた一連のトリエンナーレやアート・プロジェクトの動向に対する意識が変化してきていることを改めて確認することができた。「SPECULA」のように広く深い射程で議論が行なわれる機会はやはり貴重である。2011年のアート・シーンにさらなる可能性を期待したい。

[2]──2010年はまだゼロ年代の縁という感じがしなくもない。2011年こそ、次の10年の初年と考えてみたいところだが、とはいえ、まだ始まったばかりでどうにもヴィジョンが描きづらい。このアンケートの依頼を受けたあとも、しばらくどうしようかと考えていたが、そんな矢先、ある写真についてツイッター上で議論する機会があった。議論といっても、ちょっとした口ゲンカのようなものである。ところが、ひと晩寝て起きてみたら、そこに案外これからの都市空間を考える上で示唆的な部分があったのではないかと思えてきた。この機会にいちおう書いておきたい。

情報環境とストリート・アートの変化

件の写真はこれである。「World's first graffiti on polar icebergs (極地の氷山にかかれた世界で最初のグラフィティ)」という見出しで、2010年11月30日にインターネット上にアップロードされたこの写真は、これが本当にかかれたものかどうか、その真偽をめぐってささやかな議論を呼びおこした。結論から言えば、これはほぼ間違えなくフォトショップなどを使ったデジタル・コラージュであり、それは少し考えればすぐにわかるはずだ。にも関わらず、私自身もふくめ、多くの人は一瞬これが本当に描かれたものだと信じてしまった。それには理由がある。

周知のように、情報環境の飛躍的発展は私たちの生活を大きく変え、かつて手にとっていた多くのものはインターネット上でたやすく消費できるようになった。ストリート・アートも例外ではない。少なくても受容の仕方に限れば、実際に街で目にするのと同程度にネット上でストリート・アートを見るようになってきている。ここでは、その是非は問わないでおこう。しかしこの事実は、単に受容の仕方にとどまるものではない。ネット上での流通が加速すればするほど、作り手もそれを意識する。ネット上で公開することを前提につくられる、それどころか、その性質上、ネット上でしか正しく鑑賞できないようなストリート・アートが一部で現われてきているというのも、昨今の傾向だと言えるだろう(例えば、イタリアのストリート・アーティストBLUのアニメーション作品「MUTO」など)。そうでなくても、例えばグーグル・ストリートビューやセカイカメラの登場により、現実の都市空間とネット空間がヴァーチャルに──しかし、ある現実味を帯びつつ──重なるような感覚は、一般的にも浸透しつつある。これらのことは、先述の『アーキテクチャとクラウド』でも述べておいた。このように、現実世界を代替しかねないような情報環境の拡張が、そもそも現実の都市空間で行なわれているはずのストリート・アートに対する私たちの感覚を、部分的に麻痺させてしまったということは、やはり認めざるをえないだろう。インターネットで見ただけで、それを「見た気に」なってしまう錯覚は、多かれ少なかれ蔓延しているのである。

だとすれば、件の写真がフォトショップでつくってあること、いやむしろ、おそらくフォトショップでつくってあるだろうと「推測するしかない」ということは、それなりにひとつの問いかけである。もし私たちが、それを街で目にするならば、あるいは知人友人から聞いたのであれば、それが「本物」かどうかは即座に、または間接的に確認できる。だが、それが「極地の氷山にかかれたグラフィティの画像」である以上、現場に行って確認することは不可能に近いし、それが「ネットの掲示板にアップロードされた身元不明の画像」である以上、やはりその真偽は確認しがたい。多くの人がそれを一瞬信じてしまい、すぐに怪しいと気づくのだが、それを確認する手だてはない。このあいまいさ自体が、インターネット上で見るという受容の仕方に密接に結びついているわけだ。そのやりくちを通じてこの写真が示すのは、「インターネットにおけるストリート・アート受容の過多」という現状の盲点をついた批判であり、「みんなネットを通じて見ていないものを見た気になっているなら、なぜこれがグラフィティだと言えないのか?」というアイロニカルな態度であると考えてみたい。真偽をめぐる「本物性」は、そこでは宙づりのまま、不問に付されてしまうのである。

「遠方へのグラフィティ的想像力」

さて、この「本物性」のあいまいさは、インターネットというヴァーチャルなメディアにおいては、この写真に限らずとも多くのものに当てはまる問題だろう。だが、ストリート・アートがそもそも都市空間に直接かかれ、また見られるものであるということをふたたび思い出しておきたい。興味深いのは、ここではその真偽を不問に付すためのアリバイが二重になっているということである。すでに述べたように、それは単にネット上の「身元不明」の画像であるばかりでなく、「極地」でかかれたグラフィティの画像でもあり、直接その場に行って確認することができないということを含意している。従って、この写真では「現場にたどり着けない=地理的空間における距離」と「身元が不明である=情報空間における距離」の共犯関係が「本物性」のあいまいさを二重決定しているのだ。そこに、この写真独特のアクロバティックな魅力がある。なぜなら「地理的空間における距離」は、「本物性」のあいまいさにおける共犯関係をすぐに断ち切り、想像力を駆使して問題をななめに投げ返すからだ。

ストリート・アートには、建物の高いところや侵入しづらいところなど、なかなか手の届かない「距離」を越えていこうとするハードコアな傾向があるが、その時「あそこにかいてあったらみんな驚くだろう」というある種の想像力が働いている。ハードルの高さが、想像力を喚起するのだと言ってもよい。これを、さしあたり「遠方へのグラフィティ的想像力」と呼んでおこう。そして、地球上でもっとも手の届きづらい場所にかいてあるという意味で、件の写真はこの想像力を完璧に満たしている。いったい誰が、極地の氷山にグラフィティをかこうとするだろうか。この極端に即物的な「手の届かなさ=遠方への想像力」は、この写真から新たな批評性を引き出している。グーグル・ストリートビューやセカイカメラをはじめとする情報アーキテクチャがストリート・アート受容のあり方にも一定の影響を与えたこと、そして、この写真がその現状に対するアイロニーとして機能していることはすでに確認した。だが他方、ストリートビューがいくら世界中の都市を網羅しても、セカイカメラがいくら現実の都市にヴァーチャルにタグを書きこめても、地球上にはこれら情報アーキテクチャの手が届かない、地理的・空間的な「遠方」がある。グーグルやiPhoneは、極地へと実際に赴かなければ、それを代替することはできないのだから。だが、件の写真は、「遠方へのグラフィティ的想像力」を駆動させることで極地への距離をあっという間に飛び越えてみせる、というよりも、それをチープなデジタル・コラージュでばからしく演じてみせることで、ストリートビュー的ネット空間の彼方へと、アイロニカルに距離をとる。「本物性」を宙づりにし、情報環境に麻痺させられたストリート・アートを皮肉った「距離」は、ここではそのアイロニーの矛先を転じつつ、ストリートビュー的ネット空間からさらに遠方へと逃れるために、グラフィティの想像力をフル活用しているのだと考えてみたい。

技術的水準においても、感覚的水準においても、情報空間と現実の都市空間がますますその近接性を高めてきているという事実は否めない。だが、安易にその相同性を確認するのでもなく、逆にその相違を強調するのでもないかたちで、両者がもつれつつ織りなす編み目を読みほどいていくような作業が、今後ますます増えていくのではないだろうか。この文章でラフ・スケッチしたことにも、少なからずそのような意図がこめてある。だが「World's first graffiti on polar icebergs」がアイロニーにすぎず、それ以上でもそれ以下でもないのだとしたら、より具体的な思考─実践はこれから徐々に模索されるはずだ。2011年は、そのような意味での「初年」としても考えてみたい。

おおやま・えんりこいさむ

1983年、東京生まれ。美術家。ペインティングやインスタレーション、壁画などの作品を制作、発表している。主な展示に「InsideOut of Contexts」(ZAIM gallery, 2010)、「あいちトリエンナーレ2010」(名古屋市長者町, 2010)、「松戸アートラインプロジェクト2010」(千葉県松戸市, 2010)など。また、シンポジウムへの参加や執筆なども積極的に行なっている。

星野太(美学/表象文化論)

『わたしのすがた』(考案:飴屋法水)

飴屋法水の『わたしのすがた』は、「演劇を脱ぐ」という昨年のフェスティバル/トーキョーのテーマをもっとも顕著に体現するプログラムのひとつだった。にしすがも創造舎とその近隣の廃屋を用いた同作品は、演劇というよりも都市を舞台としたインスタレーションに近いものであり、ここでの主題である「2010年で印象に残った、都市や建築を語る上での人・建築作品・言葉・発言・書物・映像・メディア・出来事」に対するコメントの対象としても不適切ではないように思われる。ただし、以下の記述は狭義の「作品」そのものに関するものではなく、「わたしのすがた」を通した一人称的な作品/都市の経験の記述に近いものであることをあらかじめお断りしておく。

「わたし」は2010年11月18日(木)ににしすがも創造舎で受付を済ませ、16時にその場所を出発した。ところが、出発地点で手渡された第二の目的地までの地図の縮尺がうまく把握できず、不覚なことにも道に迷い、あろうことか滝野川方面まで移動してしまう。ちなみに、西巣鴨と滝野川という二つの住所は、電車での移動を主とする渋谷区在住の「わたし」にとってそれまでまったく別の場所としてインプットされており、西巣鴨を歩いていると思ったらいつのまにか住所表記が滝野川に変わっているという経験は、この時点で「わたし」に深い混乱をもたらした。その後15分ほど西巣鴨・滝野川周辺をさまよっているあいだ、「わたし」の頭の中にはさまざまな疑念が去来した。この地図そのものがひょっとすると出鱈目なのではないか、「わたし」のまわりにいる買い物帰りの人々や、散歩中とおぼしき老人たちはもしかすると皆この作品の出演者なのではないか。さらに質(たち)の悪いことに、ふと遠くをみると演出家の飴屋法水自身がそのあたりをぶらぶらと歩いている。これはいった何の冗談なのか。

ともあれ、最終的に「わたし」は第二の目的地である廃屋を発見し事なきを得るのだが、そのチェックポイントとなる建物でも現実と虚構がつねに入り交じったような演出がなされており、冒頭の深刻な混乱は一向に収まる様子がない。時間を重ねるにつれ、この作品には通常の意味での「出演者/パフォーマー」は存在しないのだということが徐々にわかってくるのだが、作品の中でそれが明示的に示されることはない。演じる者の不在はただほのめかされるだけにとどまり、ひとたびそれが反転すると、身の回りに見えるあらゆるものが虚構に思えてくる。「わたし」の場合、出発直後に生じた混乱によってそれが増幅された感はあるものの、これはおそらく多くの鑑賞者が抱いた印象でもあるだろう。その感覚が一挙に解放されたのが、最後の目的地へと通じる白山通り沿いの長い移動である。このとき、閑静な住宅街から大通りに出るという、普段ならば何の変哲もない移動にともなう場所の知覚が一挙に更新された。ちょうど日が落ちる時間帯だったということも手伝ってか、ある程度は見慣れているはずの白山通りの車の往来が、何かとてつもなく不気味なものとして立ち現れてきたのだ。

武藤大祐(ダンス批評)が指摘する通り、最後の建物でいささか耽美的な着地点が用意されていたことに、作品としての若干の不満がなかったわけではない。けれど、「わたし」自身がもつ「都市のすがた」を昨年もっとも大幅に更新した出来事が『わたしのすがた』であったことは確かだ。その幾許かの要因が、先にも触れたような順路の失認という「わたし」自身の不注意にあったことは否めない。しかし、普段見慣れているはずの都市の知覚、ないし経験がこうも易々と更新されるという事実は、スペクタクル化の一途をたどる一部の建築や美術作品にいささかうんざりしていた「わたし」に新鮮な驚きをもたらしてくれた。知覚を圧殺するようなスペクタクルでも、祝祭的な雰囲気に満ちた作品巡礼でもない、ミニマルな知覚の変容をもたらしうる出来事がひとつでも多くこの身に降りかかることを、今年も楽しみに待ちたい。

ほしの・ふとし

1983生。美学、表象文化論。東京大学大学院総合文化研究科博士課程、日本学術振興会特別研究員。論文=「戦後アメリカ美術と「崇高」──ロバート・ローゼンブラムの戦略」など。 共訳=『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』など。

粟田大輔(批評家/美術批評)

芸術はいかに圧縮されうるか。

2010年に印象にのこった映像として「尖閣ヴィデオ」がある。新聞やテレビの報道では「流出」(そもそも守秘情報であるかどうか議論されるべきだと思 うが)に焦点があてられていたが、一方でこの映像は、ある視点からひとつの出来事がなされたことを示す明証性の問題を含んでいる(それゆえ裁判の「証拠」 となる)。

こうした問題は、監視カメラの設置(ヴィム・ヴェンダースの「エンド・オブ・バイオレンス」)や内部情報の可視化(ウィキリークス)など「事実」偏重の 傾向と関連してみる必要があるが、もうひとつ改めてみて取られるのは情報の客観性ではないか。20世紀以降、モンタージュにみられるような「編集」の作法 は、映像の内容を切り貼りし転用することで、ときに既存のシステムを変革する政治性を含んでいた。

一方で「尖閣ヴィデオ」は、切り貼りされてはいない(無論、映像は現在のところ44分のみの公開ため、これ自体を「編集」と指摘する声もあるが)。同時 に、その出自が冒頭のキャプションによって指し示されたように、ヴィデオの属性(誰がいつどこで記録したか)が重要度を増している。ただし、属性自体もまた改竄可能であるため、情報の明証性は、単に決定的瞬間を写し撮った部分だけでなく、前後の映像との相互性によって担保される(「記録」しているのはカメ ラ自体である)。

記憶や夢の想起にもが似たところがあるように思うが、ひとは普段ある特化した出来事を「過去」と認識して「現在」へと線的に「圧縮」する。しかし、情報 の客観性は、私たちが感知していなかった出来事さえもが予定不調和的に記録されてしまう点にある。私たちはそれを再度主観的に認知せざるをえないのだが、 ここにはある一点の決定的瞬間のみに帰属するような時間(空間化された時間)とは別の時間性(現在性)が内包されている。

周知のとおり絵画や彫刻は、一般的に人間の理念や行為を伝達する洗練された「圧縮」媒体として機能してきた。今後もこうした媒体は変わらず存続すると思 うが、私たちの記憶や夢と同様、溢れ洩れ、感知されなかった出来事(時間性)をいかに伝達しうるのか。もはやトランス・ジャンルといった問題系ではなく、 「圧縮」の更新をうながすような作品や展示にも注視していきたい。

あわた・だいすけ

坂牛卓(建築家/信州大学教授)

一年間の重要な出来事はいくつかのフェーズでパラレルに起こっており、それらを細かに関連付けながら記述することは不可能に近い。ここでできることはそうした問題系の一断面を切り取ることに過ぎない。そこで自分の活動の片足を置く信州における一連の出来事を中心にそこから派生する興味について記してみたい。Ⅰ antipodas 10★1

先ずは手前みそだがアルゼンチンの建築家を信州大学に招いて行ったワークショップantipodas10について紹介したい。このワークショップはヴィニョーリを輩出したブエノスアイレス大学で教える建築家ロベルト・ブスネリを招いて行われた。ロベルト氏の基調講演、地元建築家を交えたシンポジウム、学生に対する短期課題とその講評、そしてアルゼンチン建築の展覧会という4つのイベントを通して「都市のコンテクストを考える」試みであった。

このテーマはもちろん長野とブエノスアイレスに固有のテーマではない。いやむしろ逆に今や世界のいかなる都市においても避けて通れないテーマと言えるだろう。しかし長野は特に歴史街区との関係、あるいは自然との関係が建築設計に強く影響する場であり、世界の都市とこの問題をどのように共有できるか考えてみたかった。

その結果、都市のコンテクストのとらえ方においてブエノスアイレスと長野という距離の差を超え、ロベルト氏とわれわれ日本の建築家、歴史家が同様の認識にあることを強く感じるものだった。そのひとつは建築とは常に手入れされ更新されていくものであること(解体新築ではなく)、モダニズム建築は更新されていくことを原理的に拒否する地点から設計されているものであり、そうした考えの反省の下に次世代の建築を考えねばならないこと、などであった。

Ⅱ 長野市民会館の解体

さてこうした問題と関連する出来事として長野市民会館の解体について紹介したい。

現在地方都市のいたるところで起こってきた役所の耐震性能の不足とそれに対する対処がここ長野でも問題になっている。役所建築の老朽化に対して行政の合併を支援する合併特例債という国からの有利な借金が可能となり、合併行政は役所手入れのチャンスを獲得している(長野市もそのひとつである)。そんな中、1)耐震補強、2)中古大型建築(大規模小売店舗や工場など)の再利用、3)新築、という選択肢を行政は選択することになる。工場をリニューアルした山梨市役所はそのデザインも含めて2)の優れた事例であろう。長野では県庁は耐震補強を行ない市役所は新築する提案がなされた。そしてこの新築に伴い、市役所脇に建っている老朽化した宮本忠長の名作長野市民会館を解体し、その跡地を市役所新築の種地とする案が浮上し市民の間で物議を醸している。

役所の説明は、市役所を耐震補強して使用してもいずれ建て替えなければならない。そのことを考えるなら現在使える有利な合併特例債を使うべきで、それが市民負担を最小に抑えるというものである。もちろんこの説明は一貫して合理的ではあるが、そのために壊すことになる市民会館の文化的価値については一顧だにされていないところが問題である。つまり手入れして更新するという考え方が欠如している。

長野では善光寺を含めた門前町の文化的価値については市民も深い理解を示すのだが、モダニズム建築については使い捨て感覚が強い。このことは恐らく日本全国同様であり、今後日本のモダニズム建築の価値を継承していくうえでは禍根を残すものになるのではないかと危惧するできごとである。

Ⅲ arts chiyoda

さてそういう意味でモダニズム建築の手入れ更新を考えていく良い事例として最近身近に現われちょくちょく覗きに行く場所となったarts chiyoda(2010年2月オープン)を挙げておこう。この施設は千代田区の名門練成中学校をアートセンターに作り替えたお手入れ建築である。運動場は区民に開かれた前庭と化し親近感が湧く。加えて運営プログラムも秀逸であり区民の憩いの場としての本来のアートの在り方を感じる場となっている。アートは身近にあってなんぼのものであり、こうした使われ方は好ましい。

Ⅳ 島キッチン

またモダニズムのお手入れではないが、お手入れ的増築(テンポラリーなので厳密には増築とは言えないが)として昨年とても感銘を受けた建築は、瀬戸内芸術祭において豊島に作られた「島キッチン」である。民家の周囲に庇を付けただけの簡易レストランである。とはいえ、設計者の安倍良さんの優雅なデザインと、構造の金田充弘さんによるその場所で手に入る構造部材のコラボレーションは、考え方もデザインもすべてが合点のいく素敵な建築であった。

全国各地で様々な建築が壊されていく中で少しでもその価値に目を向け手入れ更新されることを願っている。その意味で2011年も、こうした動きに敏感でありたいと思う。しかしここで述べていることは単なる歴史的価値や風土的価値の盲目的な保存のことではない。既存の価値に現在を刻印しながら更新していくことであり、その困難を乗り越えていく勇気と努力のことである。

さかうし・たく

1959年生まれ。O.F.D.A.アソシエイツを伊藤博之、木島千嘉と共同主宰。現在、信州大学教授。2005年リーテム東京工場で第4回芦原義信賞。2010年リーテム大倉工場でinternational architecture award 2010受賞。訳書=エイドリアン・フォーティー『建築と言葉』(共訳、辺見浩久、鹿島出版会、2005)。著書『建築の規則』(ナカニシヤ出版、2008)、『Architecture as Frame』(三恵社、2010)。

暮沢剛巳(現代美術研究/東京工科大学准教授)

2010年正月のブルジュ・ハリファ竣工は、紛れもない実物がニュース映像にしか見えない点で衝撃的だった。作品を実験する機会があった中では、メッスのポンピドゥー文化センター分館が印象的。建築、図書に関する書物としては、パオロ・ニコローゾ『建築家ムッソリーニ』、ジョナサン・グランシー『失われた巨大建築の歴史』、三宅理一『秋葉原は今』などが面白かった。出来事では、やはり石上純也のヴェネチアビエンナーレ金獅子賞受賞のインパクトが強かった。

くれさわたけみ

戸田穣(建築史/東京理科大学PD研究員)

追悼

歴史家にとって、現在とはひとつの時代が歴史化していく過程でもあります。歴史化とは個人史から離脱し公共的な場へ移行することである以上、必然的にある種の痛みや葛藤がともなうものです。死は大きな痛みですが、『晋書』に「棺を蓋いて事定まる」というように、歴史化の契機となることは否定しえません。とりあえず、わたしが「戦後第一世代」と呼ぶ世代からも、今年また幾人かの人々が鬼籍に入られました。いまここで「戦後第一世代」とは、ひとまず終戦前後から数年のあいだに大学を卒業し社会に出た人々としておきますが、とにかく「戦後」を担ったまさに綺羅、星の如き世代です。ここに二人の方の追悼文を記すのはあくまで個人的な理由にほかなりません。個人的といっても、故人と面識があったわけでもありません。むしろ謦咳に接しお話を伺いたいと思いながらもかなわなかった、そうした理由です。

鈴木成文先生の訃報に接したのは、先生のブログ「文文日記」のエントリにわたしの名が出た直後でした。戦後の建築学史を辿りたいと思い、長澤泰先生にご紹介をお願いした矢先のことでした(わたしは鈴木先生の教科書と長澤先生の授業で建築計画を学びました)。先生が亡くなられたのは2010年3月7日のことです。

鈴木成文先生は1927年7月30日、東京にお生まれになりました。わたしは建築学科に学士入学する前に、フランス文学で卒論を書いたこともあり、成文氏よりも先に父・信太郎氏の名前を知りました。岩波文庫の鈴木信太郎訳を通じてマラルメ、ヴァレリー、ロンサールに触れ、またプルーストの訳者として弟の道彦氏を知りました。

鈴木先生は東京大学工学部建築学科に進まれ、吉武泰水先生の下で建築計画の研究の道を歩まれることとなります。LV、つまり「金曜会」(les Vendredis)と名づけられた研究会は、マラルメの火曜会(les Mardis)や夏目漱石の木曜会を思い起こさせますが、わたくしの接しえた戦後第一世代の人々で、それに参加した者ならば誰も皆、LVの興奮を熱く語ってくれました。建築設計の科学化・合理化。背後にはヒューマニズム。その初期の成果のひとつが公営住宅標準設計51C型です。布野修司氏が『戦後建築論ノート』(1981)のなかで、1950年4月28日と日付を確定しつつ記したLV、初期の吉武計画学の核心は、住宅に限らず、社会・生活のあり様と平面のあり方の関数=機能(function)として空間を解き、平面構成として空間を記述する形式そのものにあったように思います(布野氏の言葉を借りれば「平面構成主義」)。

鈴木先生自身、後年51Cの歴史的意義を総括され時代的な限定を与えておられますが、先生は、その後も計画学の可能性の平面の上に立ちながら、反省を重ね、その地平の拡張を試みて領域論を唱え研究を重ねて来られました。建築計画はその方法論のなかに内省的な機構をそもそも備えており、自らの学の反省を重ねてきた分野です。学問史においても、吉武先生は晩年『建築設計計画研究拾遺』(2005)を編み、鈴木先生もまた『51C白書──私の建築計画学戦後史』(2006)を纏めて、確かな道程を記されました。一方で内省の回路からは零れ落ちるものも必然的にあるはずです。単純にそれを外部と呼ぶことはできませんが、吉武氏はそれを「夢の場所」と呼び、鈴木先生にとっては父の代から受け継がれた大塚のお住まい、つまりは時間の堆積こそが、そのような場所ではなかっただろうかと考えたりしております。

大高正人先生は2010年8月20日に亡くなられました。その訃報は2011年に入ってから明らかにされました。わたしが現在所属する東京理科大学の山名善之研究室では、2011年開催のメタボリズム展(六本木・森美術館)をひとつのきっかけに、大高正人先生のお仕事の研究に取り組んでいます。メタボリストと規定される建築家のなかでも、とりわけ大高正人先生に関心のあったわたしにとっては貴重な機会です。一方で先生の体調がすぐれずお会いすることがかなわないのが残念でなりませんでした。 大高先生は、1923年9月8日福島県三春町に生まれました。東京大学大学院を修了した後、1947年に前川國男建築設計事務所に入所し、同志とMIDO同人を設立、《晴海高層アパート》(1958)、《国立国会図書館》(1961)、《東京文化会館》(1961)など前川の代表作となる作品を担当された後、1962年に独立されます。独立前の1960年に世界デザイン会議が開催。『Metabolism/1960──都市への提案』が発表されます。槇文彦先生と発表された、一連の群造形の作品群は建築の手法としてよりも、さらに都市の思想として受けとめられるべきものです。独立後は《坂出人工土地》(1967)や、《千葉県文化会館》(1968)にはじまる千葉文化の森(1965-66, 69)を皮切りにした長いキャリアのなかで、建物よりも思想を伝えたいと、自ら、作品集を編まれることのなかった大高先生でしたが、2005年に川添登氏と『メタボリズムとメタボリストたち』を編まれ、メタボリストの矜持を示されました。

しかし大高先生を、メタボリストとだけ規定するならば、おそらく大高先生の核心のひとつを見逃してしまうようにも思います。MIDO同人、五人の会、メタボリズム、計画連合と大高先生はつねにある種の連帯のなかにいました。そして60年代から継続的に関わっていくことになる農協農村コミュニティ計画や、多摩ニュータウン計画、さらに後年の横浜みなとみらい計画といった「街づくり」に連なる、コミュニティ計画の流れをみていけば、そこには、建築家同士の連帯から、コミュニティや街づくりといった地域計画・都市計画まで、人と人と、人と都市、人と大地の紐帯を結ぶ建築家像があります。つねに公の仕事に携わった大高先生の行き方は、多くの建築家が目指す階梯とも一線を画するものだろうと思います(無論、当時の各都道府県の公共建築の多くを担ったのが戦後第一世代であることは急いで付け加えなければいけません)。メタボリズムは世界建築史的な文脈でみれば60年代のアヴァンギャルドと認識されるのでしょうが、より遠く、国土計画を担うべき建築家の遺伝子を色濃く受け継いでいたのが大高正人という建築家ではなかったか、そんな気がしてなりません。

現在、こうした戦後の建築遺産が、その改修・保存を議論される(あるいは議論されぬままに取り壊される)時期に差し掛かっています。また多くの建築資料の保存(よりもむしろ保護というべきでしょうか)も喫緊の課題となっています。こうした歴史化の試練を潜り抜けようとしている、ひとつの去りゆく時代を前にして、現在はつねにあらずとの思いを強くしています。

遅きに失した自らの不明を恥じるとともに、いままた遅まきながら両先生の冥福をお祈りする次第です。

とだ・じょう

1976年生。日仏近代建築史。博士(工学)・東京理科大学PD研究員。翻訳=クロード・パラン『斜めにのびる建築──クロード・パランの建築原理』。共訳=エイドリアン・フォーティー『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』ほか。

青井哲人(建築史/明治大学准教授)

マイク・デイヴィス『スラムの惑星──都市貧困のグローバル化』

(酒井隆史監訳、篠原雅武・丸山里美訳、明石書店、2010)

この書物で象徴的な位置におかれた人物のひとりに、英国人建築家ジョン・ターナー(John Francis Charlewood Turner, 1927- )がいる。『Freedom to Build』『Housing by People』などの著作で知られるターナーだが、これら主著に邦訳がなく、日本では馴染みが薄い。「ターナーはペルーでの仕事のため一九五七年にイギリスを離れたが、そこでスクワッター住宅の建築に認められるクリエイティヴな才能に魅せられた」。こうした感性はB・ルドフスキー以来珍しいものではない。しかしターナーはスラムに見出される「自立、増築、自然発生的な都市化」こそが問題の「解決策」であるとし、世界銀行総裁ロバート・マクナマラとともにスラム的「生成」原理を公認する役割を担った。多大なコストが必要な公的住宅供給に代わって、70年代後半から彼らの看板的事業として広められたのはサイト・アンド・サービスと呼ばれる方式だ。インフラ整備済みの敷地を与え、家屋は自力建設させるのである。敷地に設備廻りのコア(+1室程度)を供給し、コア廻りに自力の増築を促す、コア・ハウジングという手法もある。しかし、デイヴィスは多くの報告を引用しながら、「セルフエイド」がスラムを改善しうるという言説がたぶんに神話であり幻想であると指摘する。自己組織化のような「生成」原理を称揚し、融資によりそれを支援するのだが、それは往々にして国家の福祉政策に依存するほかない貧困層を国家から切り離し、市場メカニズムに放り込んでしまう。

本書でデイヴィスが説く地球のスラム化とは、ネオリネベラルなグローバル経済に晒された第三世界において人口と富の配置が急速に再編成されつつある未曾有のプロセスのことだ。このプロセスは国家を骨抜きにし、「計画」原理を崩壊させ、人々を直接にグローバル経済に接続しようとする。デイヴィスは、こうしたネオリベラリズムと、ターナー流のアナキズムとの親和性を皮肉たっぷりに指摘しつつ、痛烈に批判する(「このうえもなく奇妙な」「知的融合」)。いかにもアナーキーでラディカルに響く「セルフエイド」の称賛は、むしろ資本主義あるいは帝国主義とすら結びつきうるのである。こうして本書は、「生成と計画」という従来繰り返し問われてきた古くて新しい問題の再考を(空前の巨大な現実を突きつけつつ)迫るのである。

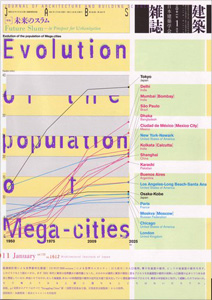

ところで、2010年で鮮烈な印象といえばもうひとつ、『建築雑誌』の各特集を是非あげたいが、その2011年1月号の特集「未来のスラム」は、『スラムの惑星』の衝撃が日本の文脈のどこにどのような深度で届きうるものかを示すうえできわめて要を得た内容となっている。同特集から二つの記事を紹介してみよう。

岡部明子の論文「第三の都市生態学」は、都市をめぐる生態学的思考の諸潮流を整理しつつ、「自然」や「生成」に関わる思考がすでにナイーブなレベルにとどまりえないことを説得的に示す。生態系中心主義的なディープエコロジストのラディカルな「無為」の思想は、メガシティの形成やスラムの膨張をある意味では「生成」原理の理想的な発露として肯定する最も反動的な思想と短絡しかねない。一方、人間中心主義的な「都市のなかの生態系」の保護は膨大なスラムを抱える第三世界では顧慮されえない。しかしながら、地球史に対する拮抗的な参加者としての人類といった水準を超えて、人間の営みこそが地球の生態系を決めるドミナントな因子になるという地質年代レベルの「人類世」の到来というヴィジョンを踏まえれば、これまでの人間中心主義と生態系中心主義の対立は終わり、両者は等号で結ばれると岡部はいう。「都市という生態系」があらためて可能性の地平として現われるが、ここで再び私たちはターナーの矛盾に差し戻されるのかもしれない。

「なぜ今東京にはスラムがないのか?」と題する渡辺俊一へのインタビューは、ほかでは読めない素朴な疑問への回答集といった趣きさえあり、きわめて含蓄深い。端的にいえば、日本の場合に「弱い都市計画」「弱い住宅政策」が市場メカニズムの力と(結果的に)うまく手を結び補い合うことで、スラムを解消しながら、インフラの整った広大かつ雑然たる都市生態系をつくってきた、その最も象徴的な作品が世界最大の都市圏人口を擁する東京であるということになる。

関連して同記事にない例をひとつあげると、たとえば関東大震災後の復興で政府は、バラック令と呼ばれた規制緩和によりバラック建設=「セルフエイド」を誘導し、23万棟が立ち上がったところでその軽い木造バラックを曳家で動かして区画整理を実行し、その後の個別更新で随時適法化させるという手順をとった。政府がインフォーマルな「生成」原理を近代都市計画に組み込んで駆使せざるをえなかったこと、そして市民もまた各自の利益最大化を図りながら大局的には「計画」に協力したこと、その双方が奇跡のような不思議な実績を生んだ(★1)。ヤミ市や盛り場にせよ、スプロール的宅地開発とその更新プロセスにせよ、「生成」と「計画」のあいだの複雑で曖昧な結託関係のドキュメントが今後数多く掘り起こされるだろう。

惑星のスラム化を突きつけるデイヴィスの主張からすれば、近代日本における弱い「計画」と市場の「生成」原理とのこの絶妙な関係はあまりにも特異で偶然の幸福であったようにも見えなくはない。しかし、こうした観点からの都市史研究や都市論の蓄積を持たないわれわれにまだ明確な判断などできない。それは今後の重要課題なのだ。もちろん、それが地球的な都市問題解決に有効な手がかりを提供する見通しがあるわけではない。ただ、ここで少なくとも提起しておきたいことが3つある。

ひとつは、日本都市史のドキュメント化・理論化の作業を通じて、「生成」と「計画」を対置して拮抗させるのではない見方を構築することだ(これは筆者にとっては自己批判でもある)。そもそも都市の形成にあずかる諸力の一つひとつは、あるレベルにおいて「生成」的に見えても、着目するレベルを変えればその「計画」性が浮き上がるといった両義的なものだ。また、都市にはその「生成」パタンに現われる「ネイチャー」があり、「計画」がそれに介入するという捉え方には限界がある。むしろ、「計画」原理が「ネイチャー」に基づいて組み立てられるだけでなく、計画による制限・誘導や切断・再編の経験もまたつねに「ネイチャー」の方に選択的に繰り込まれ、「ネイチャー」もまた不断に書き換えられたり、反復的に強化されたりするという捉え方が必要だ。それが、岡部論文が差し出す第三の都市生態学(都市という生態系の解明)のひとつの実践に近づく途だろう。

ふたつめは、このような都市論の構築は欧米とは異なる日本都市を扱う者に与えられた魅力的な課題だが、同時に、日本の特異性を強調しすぎないこと。日本ナショナリズムに、「生成」原理をこそわれわれのものだとする巧妙な転倒の構造が刻み込まれてきたことを思い出そう。エコロジカルな論理は、ちょっとした不徹底によって簡単にイデオロギー化する(★2)。だからこそ、「ネイチャー」は書き換え可能なアーカイブとして情報的に考察するのがよいだろうと思う。

最後に、70年代の知的状況の再検討。ターナーの『Freedom to Build』は1972年、『Housing by People』は1976年の著作だった。ターナーに限らず、70年代の「生成」原理や「セルフエイド」への世界的な舵取りの意味をできるだけ広い射程において捉え直す作業がなされるべきだろう。日本でいえば少なくとも同時代の『都市住宅』や少し後の『群居』などが関連する知的状況を凝縮している。ところで日本の70年代は貧困や雇用の問題がすでにおおむね解消し、日本企業が国際的地位を高めてゆくと同時に国内的にも企業主義が貫徹されてゆく時代だとされる。都市は企業と官僚機構により改造され、一方で住民運動や町並み保存が活発化した。それらすべてが建築家の前に現われた岐路でもあったと思う。

★1──田中傑『帝都復興と生活空間』(東京大学出版会、2006)、『すまいろん』2010年夏号・特集「動くすまい:流動的都市の原風景と未来」(住宅総合研究財団)を参照。

★2──ひとつの例をあげると、明治神宮造営をめぐる最近の研究で、林学者たちが、当時支配的だった境内林のイメージ(伊勢や日光のような人工のスギ林)を覆して、自然遷移による極相林としての常緑広葉樹林を主張したことについて、その生態学的論理がいまだ明確な核をもたなかった近代の神社神道に歓迎された可能性すらあることが指摘されはじめている。畔上直樹「戦前日本の神社風致論と明治天皇の『由緒』」(歴史学研究会編『由緒の比較史』青木書店、2010)

あおい・あきひと

1970年生まれ。建築史・都市史。明治大学准教授。著書=『彰化一九〇六年──市区改正が都市を動かす』『植民地神社と帝国日本』ほか。

http://d.hatena.ne.jp/a_aoi/

長谷川豪(建築家/長谷川豪建築設計事務所)

A1

●『建築と日常』No.1「特集=物語の建築」(編集・発行: 長島明夫、2010)

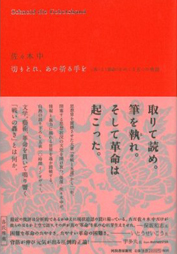

● 佐々木中『切りとれ、あの祈る手を』(河出書房新社、2010)

ものをつくるときに自分をどこに位置づけたらいいかということを考える。それは単に「いま」を追いかけることではないし、また昔に還るということでもけっしてない。同世代の人がつくったこの2冊からそのような思いを新たにした。『建築と日常』は個人誌の創刊号でその内容はかなり濃いが、なかでも大辻邸のドキュメント再録と夫人へのインタヴューには感銘を受けた。この名作住宅の夢のような物語をいまどのように受け止めるべきか考えさせられる。次号にも期待したい。佐々木中『切りとれ、あの祈る手を』は、文学の奇蹟に賭ける筆者のほとんど執念のようなものに圧倒される。特に最終章での語りは、それでもなぜ僕たちはつくるのかという迷いに対し、力強く背中を押してくれる。

A2

● 坂本一成『建築に内在する言葉』(TOTO出版、2011)

作品と言説の両方で一貫して緻密な仕事を続けてきた建築家による刊行されたばかりの論文集。パラーディオの『建築四書』に触れて以来、いつか建築論を著わしたいと思っていたという。興味深い意匠論が並ぶなか、とくに80年代に書かれた建築の図像性、かたちの意味の問題については、過剰なかたちや表現が旺盛するいま再考されるべきタイミングではないか。なかでも個人的には、祖型=アーキタイプの議論について改めて考えてみたいと思っている。

はせがわ・ごう

1977年生。東京工業大学大学院理工学研究科建築学修了後、西沢大良建築設計事務所勤務。2005年長谷川豪建築設計事務所設立、現在同代表。東京工業大学ほか非常勤講師。作品=《狛江の住宅》《練馬のアパートメント》《森のピロティ》ほか。http://www.hsgwg.com

福嶋亮大(批評家/中国文学者)

●A1「都市や建築」というお題からは多少逸れますが、僕が2010年に実感したのは広い意味での「リアル回帰」と「擬似宗教化」の傾向です。例えば、「瀬戸内国際芸術祭2010」は当初の目標の三倍を超える92万人が参加したと言いますが、このイベントを支えるのも一種の「聖地巡礼モデル」。瀬戸内の小島に展示されたアート作品を見るために、オリエンテーリングの要領でフェリーを乗り継いで「巡礼」するわけです。

最大の見物のひとつと言える、安藤忠雄建築の《地中美術館》も「聖地化」が顕著です。そのきわめて硬質な空間において、ジェームズ・タレルの光の演出を通り抜け、モネの睡蓮が展示された部屋をぐるりと回り、ウォルター・デ・マリアの巨大な球体が鎮座する「神殿」に到達する......となると、これは一種RPGを模したテーマパークを思わせないでもありません。

DVDや新書は、細切れの時間を使えるという意味でパッケージの効率的な縮小に寄与しましたが、いわばその反動のようにして、二泊三日なり三泊四日なりの巨大なパッケージが消費される。「聖地化」や「擬似宗教化」は、そうしたパッケージの巨大化を可能にします。

周知のように、日本は展覧会がきわめて盛んな国です。例えば、2009年に開催された展覧会。1日当たりの平均入場者数で言えば、世界1位は「阿修羅展」(東京国立博物館)で、1日平均1万5,960人、次位が「正倉院展」で1万4,965人。さらに、「皇室の名宝展」「ルーヴル美術館展」と続いて、実に上位四つが日本のイベントで占められます。こうした集客パワーに、擬似宗教的構造が介在していることは言うまでもありません。

要するに、適切な条件づけさえ整えば、人は進んでリアル空間で身体とカネと時間を投げ出す。現代日本は、一方のネット文化においては極端な記号化・ヴァーチャル化を進めながら、他方ではリアル空間を擬似宗教的にイベント化するノウハウも豊富に蓄積しています。そのヴァーチャル/リアルの進化が今後どう交差し展開していくか、これは2010年代のひとつの重要な文化的争点でしょう。

さらに、2010年のリアル空間絡みで言えば、平田オリザの主導する「劇場法」も、一種の「条件づけ」の問題を含みます。地元の劇場に定期的に足を運んでもらえるように、観客を条件づける。そのためにも、天下りの役人ではなく、あくまで演劇人が劇場を運営する、それによって表現の社会的責任を負うというヨーロッパのモデルに近づけるべきだというわけです。

かつて鈴木忠志が言ったように、日本では明治以来、演劇人が劇場を管理するという発想が弱い(小劇場のゆるい、ゲリラ的な身体性が突出するのもそのためでしょう)。その意味では、平田オリザは日本の演劇史において一度も成功していない試みを、ようやく2010年代に入って政治的にやろうとしているとも言える。もとより、劇場のようなハードウェアの改革は、政権交代のような「タイミング」の後押しがなければ実現できません。業界的には批判も強いらしいですが、僕はその行方を注視しています。

●A2

というわけで、北川フラム氏や平田オリザ氏の今後の仕掛けに注目しています。

ふくしま・りょうた

1981年生。批評家・中国文学者。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学(中国文学)。現在は京都大学非常勤講師。2010年に『神話が考える ネットワーク社会の文化論』(青土社)を刊行。

光岡寿郎(メディア研究、ミュージアム研究/早稲田大学演劇博物館GCOE研究助手)

都市の芸術文化環境はどのように変化していくのか?

2010/2011年の極めて短い期間に限定して、なにか新しい時代の胎動を感じるのはなかなか難しいものである。そこで今年度は背伸びをせず、この一年間に僕自身が関わったプロジェクトのなかから二つの事例を取り上げてみたい。

○「劇場法」と地方都市

僕は今年4月から縁あって早稲田大学演劇博物館で仕事をしているのだが、最初に扱った仕事が「劇場法」を巡る平田オリザ氏のシンポジウムだった。劇場法に関しては、平田オリザ氏、芸団協、個別の劇団の間での議論が未整理に留まっている点。また、舞台芸術における人材育成や文化・芸術の公共性といった論点の重層性など扱いが難しいのだが、2010年の舞台芸術の領域では一番大きな話題だったのではないだろうか。ただしここで取り上げたのは、劇場法の背景には、東京と地方都市の間での芸術環境の格差の問題が存在しているからである。少なくとも、僕が参加した平田氏の講演のなかでは、日本各地の劇場を公的資金の受け皿としそこに若手の芸術監督を起用することで、東京に集中していた舞台芸術の創作・公演を地方にも循環させるという意図がはっきりと表われていた。その意味では「劇場法」の一連の議論は、地方都市においていかに持続的に芸術の創造・受容の環境を生み出すか、そしてそれは実際に可能なのかという現在の課題を提示していたと言える。○都政と「東京」のリストラクチュアリング

一方で、今年関わった仕事のなかで一番幸せだったのが、今秋に東京アートポイント計画の一環としてNPO法人のアーツイニシアティヴトウキョウが開催したTokyo Art School 2010。7回に渡ってアーティストから社会学者に至る多様な講師によるレクチャーと、僕ら若手研究者と受講者のセミナーを通じて、東京で新たなアートプロジェクトを生み出そうという講座だった。実は、この東京アートポイント計画自体、東京都の東京文化発信プロジェクトの一部として運営されている。このアートポイント計画は、この10年ぐらいのあいだに「東京」という極めて曖昧で広大な圏域に潜在的に成長し始めていたクリエイティブな生活空間を再ネットワーキングしていくような志向性を持っている。同様に同プロジェクトの一環であるフェスティバル/トーキョーが祝祭的な性質を帯びているのとは対照的に、東京における持続的かつ日常的な芸術環境を支えていこうとする意志を感じる。

みつおか・としろう

1978生。メディア研究、ミュージアム研究。早稲田大学演劇博物館GCOE研究助手。論文=

「なぜミュージアムでメディア研究か?」(『マス・コミュニケーション研究』第76号、2010)など。

共訳=『言葉と建築──語彙体系としてのモダニズム』。

高橋瑞木(学芸員/水戸芸術館現代美術センター)

●A1

職業柄、カオス*ラウンジやABR(ART BATTLE ROYALE)など、現代アートの現場がUstreamやニコニコ動画、DOMMUNEを活用していたことが印象に残っている。今年は日本各地で若手建築家やアーティスト、キュレーターが民家や空き店舗を利用してアートセンターをオープンする動きが目立ったが、彼らもUstreamを利用して、各地のアートセンターをつないだり、イベントやディスカッションのライブ中継を行なうことで、それぞれのネットワークを構築することを試みていた。しかし、カオス*ラウンジにしろABRにしろ、各地のアートセンターにしろ、ウェブ動画の活用はまだ手軽に自分たちの素の状況を発信することができる、ライブカメラあるいは簡易版テレビとしての機能的側面のみに留まっており、今後こうしたオルタナティブ・メディアの利用をどのように発展させるのか楽しみだ。ウェブ動画隆盛の時代にあって、2010年は実は個人的にはラジオの魅力に再び開眼した年だった。とりわけIPサイマルラジオ「radiko」が筆者の地元茨城でも受信できるようになったことが嬉しい。来年はテレビがいよいよ全局デジタル放送に切り替わる。私もテレビの買い替えを考えなくてはいけないのだが、なぜかその気になれないのは、ラジオで十分満足できているからだろう。テロップやセットに頼ることができない、音声だけが勝負のラジオはパーソナリティの話芸や放送作家の着眼点がより試される。それに慣れると、多くのテレビ局がいかに莫大な金を使って無難で均質的(=退屈)な番組を視聴者ではなくスポンサーのために必死に制作しているかに気がついてしまう。その点、ラジオはまだ挑発的だ。某民放のラジオ番組が土曜日の夜にほぼ1時間、東京国立博物館の常設展の特集(ゆえに企画展のパブではない)を放送したときは、ラジオの懐の深さに驚いたものだ。そういえば村上隆氏のレギュラー番組もラジオだった。ラジオはインターネットやローカルネットワークとの接続可能性の幅も広く、今後も注目したい。

●A2

2010年のヴェネツィア建築ビエンナーレで妹島和世氏が初めて女性の総合ディレクターに就任したことは記憶に新しいが、2011年のアートビエンナーレでも総合ディレクターに初めて単独で女性キュレーターが就任することになっている。また、夏に開催される横浜トリエンナーレ2011でも総合ディレクターに逢坂恵理子氏、アーティスティックディレクターに三木あき子氏の就任が決まっており、彼女たちがどのような舵をとるのか興味深い。2000年以降、女性アーティストが美術史に果たした役割や、彼女たちをめぐるアートの制度を再考する出版や展覧会が再び目立つようになってきている。1960から70年代のフェミニズム運動を目撃した世代の女性たちがアートの世界でもディシジョン・メーカーを任されるようになる一方、その後の世代の女性アーティストたちの作品は多様化している。このような状況を背景に9カ国から14名の参加する「クワイエット・アテンションズ ─ 彼女からの出発」展(2011年2月12日〜、水戸芸術館)を企画中だ。女性アーティストに焦点をあてた展覧会を組織することは、かえって女性アーティストのゲットー化を招くのではないかという心配もあるが、ゲットーにはおさまりきらない多声的な作品群を通して、女性アーティストたちの現在進行形を体験してもらいたいと思っている。会期中はかつて日本初の国際的なオルタナティヴ・スペース、佐賀町エキジビットスペースをオープンし、現在もアートディレクターとして精力的に活動中の小池一子氏や、現在のエクリチュール・フェミニンについて真摯に向き合っている小説家の川上未映子氏、建築家の乾久美子氏、アートを題材に小説を執筆している原田マハ氏など、各界で活躍する女性陣をゲストにトークやパフォーマンス、ワークショップを開催する予定である。

たかはし・みずき

1973年生。早稲田大学大学院修了後、ロンドン大学東洋アフリカ学学院MA課程修了。1999年から森美術館準備室勤務を経て、2003年より水戸芸術館現代美術センター学芸員。展覧会=「ライフ」「ジュリアン・オピー」「現代美術も楽勝よ。」「Beuys in Japan:ボイスがいた8日間」ほか。共同企画=「KITA!! Japanese Artists Meet Indonesia」。編著=『じぶんを切りひらくアート ──違和感がかたちになるとき』ほか。

志岐豊(建築家/ジョアン・ルイス・カヒーリョ・ダ・グラサ・アルキテットス)

ユーロ危機

2008年のリーマン・ショック以降も続く世界的な経済危機は、2010年に入ってユーロ危機として新たな段階を迎えた。本年初頭に明るみに出たギリシャ経済の危機は、その他の南欧諸国( イギリスの経済学者より「PIGS」という不名誉な呼称を与えられた)の財政状況を問題視することにつながり、各国に対する信用不安を引き起こした。先月にポルトガル国会で審議・採決された来年度の緊縮財政政策は、国民に対して経済後退の始まりを告げる出来事となり、建設業界においても、それまで限定的だった不況の影響が、業界全体に大きな影を落とし始めている。 欧州各地で大規模なストライキが発生し、欧州はまさに混乱の一年であったと言える。上海万博とヴェネチア建築ビエンナーレ

2010年はまた、上海万博、そしてヴェネツィア建築ビエンナーレという建築に関する、あるいはそれと密接な関係のある国際イベントが開催された年でもあった。上海万博は、「万博」が依然として「建築品評会」の側面を持っていることを認識させたと言って良いだろう。その数あるパヴィリオンのなかで、BIG architects設計によるデンマーク・パヴィリオンが印象に残った。自転車に乗ってデンマークの都市生活を体験するというコンセプトが、螺旋状の形態に現れている。パヴィリオン内をBIG architectsを主宰するビャルケ・インゲルスが自転車で走る動画がYouTubeにアップされ、その空間の疑似体験を可能とした。

妹島和世を総合ディレクターに迎えたヴェネツィア建築ビエンナーレでは、石上純也が金獅子賞を受賞した。「建築の極限を目指す」というコンセプトに支えられた建築は、倒壊するという象徴的な事件をともなったが、それがかえって彼のメッセージを強めることとなった。また、同ビエンナーレにも出展した藤本壮介は、2010年にスペインの建築雑誌『2G』『El Croquis』より相次いでモノグラフが出版されるなど、世界的に注目を集めたもう一人の日本人建築家であった。

建築動画

ゼロ年代後半より、オランダ人のイワン・バーン、ポルトガル人のフェルナンド・ゲラ、ブラジル人のレオナルド・フィノッティなど、「建築」をその主要な撮影対象とする、若手の「建築写真家」の活躍が目覚ましい。彼らは建築雑誌などに写真を提供するだけでなく、独自のウェブサイトを設け、雑誌よりいち早く竣工直後の建築写真を掲載する。それによって彼らのウェブサイト自体が建築情報サイトの役割をはたしている。彼らよりもさらに一世代若いブラジル人建築写真家ペドロ・コックは、「静止画」である写真に対して、建築物を撮影した「動画」を発表し、建築メディアに新たな視点を付与した。「Global Ends」展

世界的に景気が停滞する一方で、上海万博のイベントに代表される新興国の隆盛。周縁国と言って差し支えないポルトガルで建築に携わる者にとって、建築雑誌やインターネットのページを彩る「建築の潮流」には、正直なところ戸惑いを覚えざるを得ない。建築はいったい、どこへ向かおうとしているのか。そのような疑問を抱くなか、11月19日より2011年2月26日まで東京のギャラリー間において開催されている「Global Ends」展は、そのタイトルが私を強く惹き付ける。「世界の果てに立つ7組の建築家の営為を通して、21世紀を切り拓く新たな価値観を見出す」という展覧会の前書きは、今日のような時代だからこそ私たちの心に響く。リスボン建築トリエンナーレ

リスボンでは2007年に続いて、第2回リスボン建築トリエンナーレが開催されている(2010年10月14日から2011年1月16日まで)。前回、「Urban Voids」というテーマのもとに開催されたポルトガルにおける初めての国際建築展は、欧州各国はもとより、メキシコ、チリ、中国、そして日本など、世界各国から参加があり、成功裡に終わった。自国で開催する国際建築展の第一歩として、世界に対するポルトガル建築のアピールに成功した前回を踏まえ、2回目の今回はポルトガルで国際建築展を開催する意義が問われた。「Let's Talk About Houses」というテーマを掲げた今回、メイン会場となったベレン文化センターでは、1956年のアリソン・アンド・ピーター・スミッソンによるプロジェクト、1974年から始まるポルトガルの革命直後の住宅不足解消を目的としたSAALの試みという二つの過去を参照する展示と並行して、ポルトガル、スイス、ノルディック諸国、アフリカ−ブラジルという4つの国・地域の住居に関する展示を行ない、世界各地のさまざまな地域、コンテクストの上に成り立つ住居についての考察を試みている。

カボ・ヴェルデ出身の移民が多く生活するリスボン郊外コヴァ・ダ・モウラ地区の住環境改善、そしてアンゴラの首都ルアンダにおけるシングル・ファミリー向け住宅の提案をテーマとした二つのコンペとともに、今回のトリエンナーレで注目すべきは、ポルトガルを旧宗主国とするアフリカ諸国やブラジルに関する展示にも重心を置いている点だ。それは欧州の周縁国ポルトガルが、かつて「中心」に位置した事実を思い起こさせる。「世界の果て」の先に新たな世界を発見したように、中心と周縁が表裏一体の関係にあり、その逆転がときとして価値観の大きな転換をもたらしたことは、歴史を振り返れば明白である。

「Tradition is Innovation」展

われわれは何をもって発明と言うのであろうか? 従来の慣習、あるいは古き伝統を飛び越えたとき、その度合いによってのみ革新性は語られるのだろうか? それに対して、ポルトガルの建築家シザ・ヴィエイラの「伝統は革新への挑戦である」という言葉をもって、もうひとつの態度を表明したい。2010年半ばよりゴンサロ・バティスタとともに開始したポルトガルの建築家に対するインタビュー・プロジェクトは、そのインタビュー映像を中心とした「Tradition is Innovation──ポルトガルの現代建築展」(2011年夏、東京ほか)としてまとめられる予定である。

しき・ゆたか

1979年生。東京大学大学院環境学修士課程修了。大学院在籍中、リスボン工科大学、セント・ルーカス建築学校(ベルギー)に留学。大学院修了後、2005年より現職。リスボンをはじめ、ポルトガル国内外の建築プロジェクトに携わっている。http://bomdialisboa.blogspot.com/

小林恵吾(建築家/Office for Metropolitan Architecture)

ヴェネツィア・ビエンナーレと上海万博

建築や都市について語るうえで、1年という時間はあまりにも短い。今年に完成したいくつかの建物があっても、それは去年、もしくは数年という過去から続くひとつのプロセスの一部であり、それが必ずしも2010年といういまを表現しているとは言い難い。2年という時間をかけて完成した建築と、10年という時間をかけて完成した建築が1年という時間の額縁によって囲われた際に見えるその構図は、はたしてどれだけ現在という状況を把握するために意味があるものなのかどうか。建築の歴史がつねにアバウトな時間によって定義付けられているのもそのせいであり、いまがどんな状況におかれているのかということよりも、結果としてあの時期はこうであったという分析のほうが遥かに信憑性の高い結論を導きだすことができる。そんななかで、僕にとっての2010年はこうした見えにくい現在、およびに長期的な動向の切断面のようなものがいくつかの出来事を通じて多少たりとも垣間見ることのできた1年だったように思う。

そんな出来事のひとつはヴェネツィア建築ビエンナーレ。 アカデミックな色が強かった2年前の展示に比べ、実寸模型やインスタレーションを通じて空間を体感するような展示傾向が目立った今回であったが、特に印象に残ったのは個別の展示よりも受賞式であったように思う。日本人の総合ディレクター妹島和世によって企画された今回のビエンナーレは、オランダ建築家レム・コールハースと若手日本人石上純也がそれぞれ金獅子賞を受賞、ついで若手のOFFICE Kersten Geers David Van Severen(オランダで教育を受けたオランダ人とベルギー人の建築家が主宰)が銀獅子賞、およびに特別記念金獅子賞が故・篠原一男に与えられた。授賞式壇上に招かれた5組の受賞者のうち2組が日本人であり、もう2組がオランダという結果に、オランダと日本の建築が世界という視点のうえにおいていまもなお強い影響力をもち、またそれが世代を超えて脈々と受け継がれているのを改めて感じ取ることのできた結果となったように思う。篠原、妹島、石上という繋がりはもちろんのこと、ディヴィッド・ヴァン・セヴェレンもまたレムと親しかった家具デザインナーの故マルタン・ヴァン・セヴェレンの息子であり、独立以前には長年OMAに所属していたザヴィエル・デ・ヘイテムのもとで働いた経験をもつ。

もうひとつは、ビエンナーレに先駆けて開催された上海万博。万博といえば、毎回展示内容以上に各国のパヴィリオンのデザインが注目されるが、今回は特にパヴィリオンを通じて各国の建築に対する姿勢が表われていたように思う。デザインの善し悪しは別として、建築が国の発展と富の象徴として扱われている姿勢が見て取れる国々と、国家の発展や展望といったテーマの表現媒体としてもはや建築がその役目を果たすことを期待していない国々との差が顕著に表われていたように思う。なかでも郊外のオフィスビルか電気製品店のようなアメリカ館はある意味印象的であったし、発電所かゴミ収集所といった都市のインフラが曖昧なデザインによってカモフラージュされたような日本館もまた、近年の日本の公共建築物を象徴しているようで印象に残った。バブル崩壊後、公共建築への投資が削減され、建築家の活躍する領域が着実に国家から商業、個人という単位に還元されてきた結果が、改めてこのパビリオンによって提示されているように見えたのは自分だけだろうか。

ビエンナーレによって浮き彫りになった日本建築界に対する世界の高い評価と、上海万博において日本という国が世界に対して提示した建築とが2010年というひとつの額縁によって切り抜かれた際に見えてくる景色は、より一層建築と国家が決別し、互いにまったく異なった方角へと進んでいるような不安を感じさせる構図を示しているような気がしている。

こばやし・けいご

1978年生。2002年早稲田大学理工学部建築学科卒業、2005年ハーバード大学大学院デザイン学部修士課程卒業、2005年よりOffice for Metropolitan Architecture勤務。

村上祐資(極地建築/第50次日本南極地域観測隊、東京大学大学院)

●A1

○2010年4月15日:Barack Obama, "By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. And I expect to be around to see it."バラク・オバマ「2030年代半ばまでに、われわれは人類を火星周回軌道にまで送り込み、安全に地球へ帰還させられるようになるだろう。そして続いて火星への着陸も達成されるだろう。私はそのことがすぐそこまできていると予期している」

○2010年6月3日:模擬火星旅行実験「MARS 500」開始

○2010年6月13日:小惑星探査機「はやぶさ」帰還

○2010年8月5日:チリ鉱山落盤事故発生

○2010年10月13日:チリ鉱山落盤事故、最初のひとりが無事に救出される

2010年10月13日、チリのサンホセ鉱山の地下に閉じこめられた33人のうちの最初のひとりが救出された。偶然にもこの救出が行なわれている最中に、個人的にネパールからタイ経由で日本へと飛行機を使って移動していたのだが、どこの国の空港でもチリからの中継が流されていた。 2010年8月5日に事故が発生してからは、新聞や報道上で長期に閉鎖・隔離された空間で生活することを強いられた人間がどのような状況に曝されるのかが詳しく解説され、また米国からは同じく極限環境で生活を送る宇宙飛行士を支援するNASAの専門チームが現地に派遣された。日本からも宇宙飛行士の室内衣服を製造するメーカーから、宇宙用の消臭下着などが救援物資として送られた。

この事故が発生する約2カ月前の2010年6月3日には、ロシア医学生物学研究所(IBMP)では、520日におよぶ模擬火星旅行実験(MARS 500)が開始された。さまざまな選抜を経て選ばれた6人のクルーが、火星への往復(往路250日、火星滞在30日、復路240日)を想定したシミュレーション実験が、閉鎖・隔離された約550平米の空間の中で現在行なわれている。 2010年4月15日には、米国オバマ大統領が2030年代半ばまでに有人火星探査を実現させる旨の声明を発表し、また無人惑星探査の分野においても2010年6月13日に日本の「はやぶさ」が無事に地球へと帰還し、惑星探査技術はこれまでの片道切符から往復探査という次の段階へと足を踏み出した。

20世紀が戦争の世紀であったならば、21世紀は災害の世紀になると言われている。チリ鉱山落盤事故の作業員たちの身に起きた出来事は、もしかしたら人事ではないのかもしれない。今年起きたチリ鉱山落盤事故は、宇宙で養われた極限環境下で生きるためのノウハウが、おそらく初めて地球上の生活へと役立てられたケースだろう。建築や都市が災害に曝される可能性が高まってるいま、宇宙の住まいと地上の住まいを隔てる垣根はいずれなくなっていくのかもしれない。

●A2

○2011年1月:宇宙ステーション補給機「HTV2」打ち上げ○2011年4月以降:スペースシャトル退役

○2011年6月から約半年間:古川宇宙飛行士ISS長期滞在

○2011年11月:MARS 500終了

相次ぐ延期で本来であれば2010年中に退役するはずであったが、いよいよ2011年にスペースシャトルは最後のフライトを迎える。スペースシャトルの退役により、今後は国際宇宙ステーション(ISS)への有人輸送手段はロシアのソユーズ宇宙船のみとなる。ロシアがソユーズの運賃値上げを検討するなど、早くもシャトル引退後の各国の駆け引きが始まっており今後どうなるかが気になるところだ。そんななか、日本は1月に宇宙ステーション補給機 「こうのとり」2号機(HTV2)を打ち上げる。シャトル引退後はISSへ大型機器を輸送できるのは「こうのとり」のみとなるため、日本のISS計画における地位を向上させることとなる。スペースシャトル引退により、今後しばらくのあいだは航空宇宙分野の世界構図は大きく変化することだろう。2009年の「きぼう」日本実験棟の完成により、今後は日本人宇宙飛行士がISSで長期滞在する機会も増えるため、宇宙空間での生活がわれわれにとってもますます身近に感じるようになるに違いない。

むらかみ・ゆうすけ

1978年生/極地建築。第50次日本南極地域観測隊、東京大学大学院建築学専攻博士過程/共著=『10+1』No.46(特集=宇宙建築あるいは Architectural Limits)。作品=《南極コーリング:昭和基地 Now》(村上祐資+第50次南極地域観測隊+国立極地研究所として「ICC OPEN SPACE 2009」出展)。

http://www.fieldnote.net

中川純(建築家/レビ設計室)

スマートグリッド、オンデマンド型電力ネットワーク、イヴァン・イリイチ

2010年はスマートグリッドが認知された年であった。電力を効率よく運用する技術を開発するためさまざまな研究会が開かれたが、なかでも「次世代エネルギー・社会システム実証地域」として横浜市、豊田市、けいはんな学研都市(京都府)、北九州市が選ばれたことは記憶に新しい。通信、建築・都市計画、交通システム、ライフスタイルなど多角的な視点からエネルギーについて考察し、汎用性のある社会構造を構築することによって、国内だけではなくアジア各国にも通用する次世代エネルギー・社会システムをつくろうという意欲的な研究である。各地域それぞれ独創的な計画が盛り込まれているが、特に「けいはんな学研都市」における京都大学松山隆司教授の「オンデマンド型電力ネットワーク」がおもしろい。ドライヤーで髪を乾かす時に「1000W必要です」とネットワークに情報を送ると、電力サーバが「できる限り」電力を供給してくれるベストエフォート型の電力ネットワークを提唱しており、混雑したネットワークが低いビットレートで動画を配信するように、電力サーバから十分な電力が供給されない場合においても、髪を乾かすという行為において不自由しない程度に電力を制御してくれるところが画期的である。ニコラス・G・カーは『クラウド化する世界』のなかで、インターネットの進化の歴史を電力の発展の歴史に準えて論じているが、松山教授の試みは電力に対するインターネットからのフィードバックであり、この反転は電力とネットワークの歴史的な転換期を意味する。

「web」という言葉を見出したイヴァン・イリイチは『エネルギーと公正』のなかで「一人あたりのエネルギー使用量の最大限に対して環境問題に照らして制約を加えることを容認し始めてはいるが、現代的でかつ望ましいさまざまな社会秩序のいずれを作るためにも必要な基礎として、エネルギーの使用を可能な限り最小にしようということは考えていない。しかし、エネルギー使用の限度があってはじめて、高度の公正を特色とするような社会的諸関係が成立しうるのである」と述べている。エネルギーの使用に限度を設け、そのなかで生活をうながしていくシステムを実現する技術として、松山教授の研究は注目に値する。「生産と消費からプラグを抜く」というイリイチのビジョンを再考するときかもしれない。

クリエイティブ・コモンズ・ハウス

新建築増刊号の「住宅10年」を眺め、この10年間の住宅を思い返していたら、ふと「歴史の中の清家清」(渡邊大志、『住宅建築』2008年1月号所収)という記事を思い出した。教育された美についての非常に鋭い論考で、野卑な言葉で恐縮だが、あなたが作品と呼んでいるものは私にとっての伊東豊雄、僕にとっての妹島和世を表現しただけではないの?という内容であったと思う。吉村靖孝さんが2008年頃から構想していた「CCハウス」展も同じ流れか定かではないが、個人的に共感するところが多くおもしろかった。住宅のライセンスをクリエイティブ・コモンズにすることによって、建築界の「私にとっての」的なグレーな著作権を問い直すとともに、新たな規範の誕生に期待しつつ、多次創作的な建築の価値について考えていこうという試みである。何人かの建築家による改変済みのCCハウスも展示されており、多次創作の展望を示してくれたのがよかった。ただ、建築家が取り組む以上、オリジナルのCCハウスに「達している」かどうかは常に問われることになるだろう。M・フーコーは『これはパイプではない』のなかで、類似と相似の相違について論じていたが、多次創作の方法論を確立するためにも、「類似の様態にもとづくものである思考と、相似の関係にある物とが垂直に交わる」ようなCCハウスの誕生に期待したい。

なかがわ・じゅん

1976年生。早稲田大学卒業後、難波和彦・界工作舎勤務、2006年レビ設計室設立、2008年〜東京大学非常勤講師。作品=《箱の家ではない》《屋上実験装置》《GPLの家》ほか。http://njun.jp/

田中浩也(設計科学、人工物工学/慶應義塾大学環境情報学部准教授、マサチューセッツ工科大学建築学科客員研究員)

●A1

2010年8月にアムステルダムで開催された、世界ファブラボ代表会議「FAB6」に参加した。「ファブラボ」とは、3次元プリンタや各種カッティングマシンを揃え、外注せず自分たちでほぼあらゆるものをつくるための工房である。筆者らは現在ファブラボを日本に準備する活動を行なっている(FabLab Japan)。「FAB6」では、建築・服飾・家具・食品・バイオ・環境までさまざまな分野の専門家が集まり、垣根を越えて、デジタルファブリケーションとデザインのオープン(ソース)化について議論を行なった。すでにファブラボの機材だけで建築をつくってしまった事例もある。またソフトウェアから始まったオープンソース運動は、ハードウェア、そしてデザインにまで浸透しようとしている。こうした動きは、かつての「DIY(Do It Yourself)」や「セルフビルド」運動を想起させるところもあるだろうが、実際には、インターネット上での情報交換や相互協力、より柔らかな連携のもとに成り立っており、「DIWO(Do It With Others)」や「コミュニティビルド」と呼ぶのが的確である。

インターネットの初期に理念とした謳われた「一億総表現社会」は、すでに実現された。一般の誰もが文章や音楽・画像や映像をウェブ上に発信し相互に交換する状態となった。次にテン年代にやってくるのは「ものづくり」の領域の民主化、すなわち「一億総工作社会」である。そのキーアイテムは3次元プリンタである。「情報」の領域で起こったさまざまな革命が、「物質」の領域でも起こりうるだろう。2010年はその幕開けとして相応しい年になったと思う。

●A2

2011年8月を目途にペルーのリマに工房を建設中である。日々、世界中にファブラボが立ちあがりネットワークで連携しながら動いている以上、毎日がイベントである。

たなか・ひろや

1975年生。博士(工学)。設計科学(デザインサイエンス)、人工物工学(デザインエンジニアリング)。慶應義塾大学環境情報学部准教授、マサチューセッツ工科大学建築学科客員研究員、ファブラボジャパン発起人(ファウンダー)。共著=『ハイパーサーフェスのデザインと技術──やわらかな時代の建築に向けて』『いきるためのメディア──知覚・環境・社会の改編に向けて』ほか。

南泰裕(建築家/アトリエ・アンプレックス)

●A1超高層、建築の自由、開放系の木造

2010年は、中東の一角における、高みの極限を目指す建築の出現によって幕を明けた。2010年1月4日にオープンした、アラブ首長国連邦ドバイに建つ《ブルジュ・ハリファ》である。高さ828m、160階建てからなるこの超高層タワーは、世界一高い建造物として、さまざまな側面で超高層の歴史を一挙に塗り替えることになった。この塔は現代版のバベルの塔よろしく、天空を希求する人類の欲望を集約的に表象している。が同時に、はからずも2008年以降の世界同時不況の影響を真正面からかぶり、そのほとんどに借り手がつかない空室の状況となり、ゴーストタワーの様相を呈している。対して日本では、東京東部の一角に、電波塔としては世界一となる《東京スカイツリー》が建ち上がりつつある。高さ634m、2011年竣工予定のこの塔は、すでに500m以上まで建設が進み、建造物として日本一の高さを実現させている。

去年と今年にかけて、この2つの塔の現場を訪れたのだが、いずれも、地に突き刺すような極端に細身のプロポーションで、テクノロジーが超高層の類型を大きく更新させようとしていることを感じさせた。

海外に目を向ければ、《ポンピドー・センター・メス》(坂茂)や《バルセロナ見本市 グランビア会場 拡張計画+トーレス・ポルタ・フィラ》(伊東豊雄)といった、自由造形による建築の楽しげな作品に目を奪われた。実現には恐らく、海外ゆえの困難がさまざまに伴ったと想像される。にもかかわらず、これらには建築の自由を恃んだ豊かな感覚が充ちていると感じられる。建築という文化的な行為に、多くの人たちが基本的なリスペクトを払っている、ヨーロッパだからだろうか。

日本に隣接する韓国では、時期的にはやや遡るものの、伊丹潤氏による、「済州島における美術館群」が、衝撃的だった。《水の美術館》《石の美術館》《風の美術館》《二つの手の美術館》である。ミニマルなデザインを通した、時代の流れから離れて立つその気配に、清々しさを覚えた。これらの美術館群もまた、建築の自由の審級を、強く感じさせてくれる。

国内においては、木材を使いながら、諸般の不自由を巧みにかいくぐって、自由の隘路を見いだしている建築に、驚かされた。日建設計による《木材会館》は、建築基準法の詳細な読解を通して、コロンブスの卵的な発送の転換がなされている。ここでは、都市内における高層建築に、無垢の木材がふんだんに使われて、その意外さに虚を突かれる。

藤森照信氏の《空飛ぶ泥舟》は、文字通り、建築が空に浮かんでいて、度肝を抜かれる。夢想の世界をそのまま実現してしまったような、究極の遊戯とも言えるこうした試みに、脱帽。

これらは、いわば「開放系の木造」とでも呼びたくなるような、木材を利用した特殊解による、建築の新しい可能性を拓いている。

なお、ここで挙げた建築作品のいくつかは、建築系ラジオの「南研究室・建築デザインレビュー」において、紹介している。

秋葉原、プリッツカー賞、世界に痕跡を残すこと

アーティストの中村正人さんがディレクトする、3331アーツ千代田のオープンは、個人的には2010年における関心事のひとつだった。秋葉原の近隣に位置する、廃校となった中学校のコンバージョンにより生まれたこの施設は、リノベーション・コンバージョンのあり方が大きな課題となってくる、今後の建築市場の行方を幾分か、示唆してもいる。それに関連した、三宅理一さんの『秋葉原は今』(芸術新聞社)の刊行は、時代の気配とあいまって、タイムリーな一冊だった。世界同時不況のなか、海外へのプレゼンスが最も高い地域である、日本の表象としての「アキハバラ」を読み解くことは、同時に日本の今後を占うことにもなり、興味深い研究書である。

日本の建築界において、今年、もっとも大きな出来事のひとつは、SANAAのプリッツカー賞受賞であることは間違いないだろう。受賞直後に、妹島さんと西沢さんにインタビューする機会に恵まれたが、受賞そのものをそばにおいて、たんたんと現在進行中のプロジェクトについて話されている姿が印象的だった。

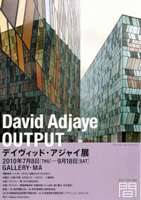

それ以外に、記憶に残った展覧会や映画としては、「クリスト展」(21_21design sight)、「ドミニク・ペロー展」(東京オペラシティ・ギャラリー)、「デイビッド・アジャイ展」(ギャラリー・間)、『バスキアのすべて』(シネマライズ)などが挙げられる。いずれも何か、世界に対して、いかなる痕跡を残すか、ということを、さまざまな技法と熱情を通して表出しているように思え、そのそれぞれの表現に、強い印象を受けた。

●A2

建築的行為と出来事は、さまざまに重層的な時間を通して表出されるので、2011年のみに焦点を当てた予測や考察は難しく、と同時にあまり関心が向かない。が、2010年代半ばを見越して、今後5年間を遠望した場合、例えば東京は、現在のプロジェクト状況から考えて、ますます全域的に高層化が進むだろう。また、紙媒体の減衰に伴い、メディアはさらに個別化、細分化が進み、個々の表現行為はいよいよ極端な状態にまで微分化されていくだろう。

微分という操作は、極限化されたときには、個々の要素や行為が、「傾向」という様態に変化する。だとすれば、さまざまに乱立・交錯する表現行為の総体は、次元を異にした「傾向」の、多様で複雑な分布を生み出していくのかもしれない。

これに関連して述べるならば、2000年代の初頭において、私たちの世界認識を次第に支配してきた鍵語は、「検索」という概念であったように思われる。

2010年代においては、その、「検索」に代替する言葉/概念を探しだそうとしてみることが、問われているのではないだろうか。

みなみ・やすひろ

1967年生。建築家。アトリエ・アンプレックス主宰、国士舘大学理工学部准教授。作品=《PARK HOUSE》《南洋堂ルーフラウンジ》《spin-off》など。著書=『住居はいかに可能か』『ブリコラージュの伝言』『トラヴァース』など。

http://www.atelierimplexe.com/

http://bricoleurs.exblog.jp/

木内俊克(建築家/R&Sie(n))

2010年で印象的だったのは、やはり今夏のヴェネツィア建築ビエンナーレ2010だろう(私自身もR&Sie(n)のメンバーとしてアーセナルでの展示に参加した)。国際企画展示/国別部門にかかわらず、スターアーキテクトによる大掛かりなインスタレーションが派手さを競い合うような様は後退し、建築が担保しうる多様な価値の可能性を見つめ直す、さまざまな角度からの展示が出揃ったという印象が新鮮だった。世界的な経済不況を鑑みれば、程度の差はあれ、多くの出展者にとって予算確保が困難であっただろうことは想像に難くないが、だからこそよりコンセプチュアルなレベルにまで立ち返り、建築の価値を再確認する好機にもなったのではないか。

一例を挙げれば、ペルシア湾の小島国であるバーレーンの展示「Reclaim」(国別部門で金獅子賞を獲得)では、加速する湾岸開発を切り抜けて現存する漁師小屋が会場内に移設されたのだが、人々の生活と海との関係を分断してきたこれらの開発姿勢を問い正す政治的なツールとして、また本来パブリックスペースである海を享受するための建築として、それらが提示された。特別表彰にインドのスタジオ・ムンバイ、中国のアマチュア・アーキテクチュア・ スタジオが名を連ねたことも、ローカリティやセルフビルドに照準を合わせた建築への再評価といった意味があったように思う。

今回のビエンナーレが、むろんいまや投資対象となった建築のあり方になんらかの影響を与えられたのかは現状で筆者の判断できるところではないが、短期的な利潤回収を至上目的にした視覚的刺激や話題性に傾倒したブランディングデザインに対し、それとは別個の、あるいはより複合的な価値基準を提示する意欲が主要な国際展で現われたことに、ひとつの可能性を見出したい。

同様な意味合いで、(いまだ訪問する機会を得ていないのだが)2010年における建築/都市/土木のなかで印象深かったものとしては、前回のアンケートで挙げた日向市駅に続くかたちで完成を迎えつつある内藤廣による《旭川駅》(北海道)、デザイン指導=篠原修/景観設計=eauによる《旧佐渡鉱山北沢地区 工作工場群跡地広場》(新潟)、海外ではPT Bambuによる《Green School》(バリ)を挙げておきたい。また美術作品になるが、一連の犬島、豊島などを中心とした瀬戸内国際芸術祭2010の作品群も、地元の市民/文化/風土と連動し、時間をかけた持続的な展開を志しているといった点で取り上げておくべきかもしれない。

また、私自身が関わったものも含むが、以下のプロジェクトの成果も挙げておきたい。

○R&Sie(n), Architecture des humeurs(Le Laboratoire, Paris)

人間の生理的情報から抽出したデータを下に、都市スケールの集住形式内における住戸の配列を生成。

その配列を構造最適化手法により物理的に支持する形態を計算し、コンクリートプリンティングにより建設する。

それらの過程を展示のフォーマット上でシミュレーションしたリサーチ。

http://www.new-territories.com/blog/architecturedeshumeurs/

http://aar.art-it.asia/u/k_rsie/L6WiMe2EAm0aqjdQsK8n/

○R&Sie(n), Hypnotic Chamber(十和田市現代美術館の屋外展示、青森)

「I've heard about」というプロジェクト内の仮想都市を追体験するためのパヴィリオン。極度に複雑、かつ有機的な形状を実現するため、全部材を5軸のCNCマシニングを全面的に採用して建設された。

http://www.new-territories.com/blog/?p=278

http://aar.art-it.asia/u/k_rsie/aIyUzBQZlDjmV2P16i0H/

○White Weekend Kites, alternate _ room(exhibition UNTITLED 1:1, espace brochage expresse, Paris)

部屋の片隅に取りついたほこりが空気の微妙な流れに反応して揺らめく動きを、プログラミングによりコンピュータ・モデルの中で再現したもの。「論理的」な計算により「偶発性」に限りなく寄りそっていくという相反する行為を通して、秩序と偶発性があいまいに連続する領域を浮かび上がらせる意欲的なリサーチ。

http://www.whiteweekendkites.com/

ここで挙げた3プロジェクトは、コンピュテーションを介した建築デザインプロセスの技術的な展開としてはもちろん、人間が感知しうる重層的なメタ空間との関係のなかで、論理的に物理的な空間を拡張することを主眼に置いている点で、社会性や政治性にデザインの主軸が移行しつつあるなか、益々その意味合いを増していると言えないだろうか。言い換えれば、機能的な空間に付帯する、きわめて感覚的、主観的な価値の領域──定性的な領域──にあくまで論理的かつ定量的にアプローチしている点に大きな可能性があるだろう。

2011年以降にも、R&Sie(n)のリサーチArchitecture des humeursについては、アメリカの大学と連携したさらなるプロジェクトの展開が計画されている。

また、身体的なアプローチとしての生活の実践のなかから、個人が占める空間が帯びる社会性をかつてない濃密さをもって浮かび上がらせているという意味で、坂口恭平が展開している一連の出版活動にも注目していきたい。坂口の設定する空間への視線は突出してラディカルで(この紙面で語り尽くせるものではないが)、人間の五感に入ってくる無数の断片的な情報がおりなすパッチワークこそが空間であり、個々人が占有する空間はむろん重層し、絡み合い、その空間の(不協和音もノイズも丸ごと飲み込んだ)共鳴こそが社会である、といった枠組みに立っていると言えるだろうか。

私にとって重要なのは、その視点があくまで物理的な環境から触発されることによって獲得されているという一点にある。坂口の視点からその物理的な環境の意味合いを真摯に、執拗に見つめるとき、そこからまた確実に建築の担保しうる重要な価値を紡ぎだすことができるはずだ。

きうち・としかつ

1978年生まれ。東京大学大学院建築学専攻修了。2005-2007年 Diller Scofidio + Renfro勤務、2007年より R&Sie(n)勤務、2009年よりアソシエイト・パートナー。http://www.new-territories.com

有山宙(建築家/assistant)

●A1

OMA「Preservation」とロンドンのケンジントン・ガーデンに計画されていたダミアン・ハーストの美術館

2010年のヴェネツィア・ビエンナーレにおいて、OMAの展示「Preservation」は、とても地味に見えた。 今年のビエンナーレのテーマは"people meet in architecture"であり、空間体験を提供する大型インスタレーションが並ぶなか、どちらかと言うと、どんな建築展にでも収まってしまいそうな、OMAによるリサーチとその展示は、正直に言うと、今回のビエンナーレではなくまったく別の場所で見たかった。そう思わせるほどに、2010年のヴェネツィア・ビエンナーレはとても印象的でこれまでの建築展にはない観客のイキイキとした感情に溢れていたのだ。

ただ、それでもなお、「Preservation」が2010年を通して、印象に残っているのは、ちょうど同じ時期にダミアン・ハーストの美術館構想を知ったから。

「Preservation」は、その名のとおり、「保存」に関するリサーチとプレゼンテーション。リビアの砂漠から自身のプロジェクトまで、写真や歴史的資料が展示されており、OMAの代表作である《ボルドーの住宅》は1998年の完成からたった3年で保存対象物として認定され、現在、世界の保存対象地域は地球表面積の4%に及ぶという、少しショッキングな事実を知ることになる。これらのリサーチは、ヴェネツィアの13世紀の建物のリノベーションを、建物のコンテンツを含めて計画するというプロジェクトのためでもあるらしい。

そして、OMAの「Preservation」とちょうど同じような時期に、こちらは、実現しないというニュースではあるが、美術家ではなく収集家としてのダミアン・ハーストが自身のコレクションを展示する美術館の計画があったことを知る。ケンジントン・ガーデン内の歴史的な建物のリノベーション・コンペで、結局はザハ・ハディッドを起用したサーペンタイン・ギャラリーが新しい美術館をつくることになったが、最終3案のうちのひとつが、ダミアン・ハーストによる案であった。

気をつけなければならないのは、ザハ・ハディッドとダミアン・ハーストではなく、サーペンタイン・ギャラリーとダミアン・ハーストがコンペで競っていたということであり、ダミアンは自身の作品のためではなく、自身のコレクションのための美術館をつくろうとしていたということだ。

OMAにせよ、ダミアン・ハーストにせよ、どちらも、建物そのものの"保存"に加え、建物の中にあるものも、"保存"の対象となっており、2010年、示し合わせたかのような同じようなタイミングで建築界と美術界のトップが、"保存"をテーマにしていたことを知ることになった。

OMAもダミアン・ハーストも、それぞれのプロジェクトの目的は、自分たちの作品を見せることではなかったが、もちろんだからといって、彼らが成功者として自身の経験や財産を人類のために還元しようとした訳ではない。彼らは、どちらも新しいものをつくるために、"保存"という概念を扱いはじめた。

●A2

"保存"というキーワードを透して見た2011年。上書きされていくものの保存。 自身が関わっていること以外、未来のことはなにもわからないので、自身のプロジェクトに関して。現在assistantで東大寺に隣接する敷地で住宅の計画を進めている。当初の予定であれば、すでに出来上がっているはずのプロジェクトが2011年にずれ込んだのにも、"保存"が関係している。 敷地が東大寺に隣接するということは、当然のことながら歴史的景観の保存地区にあたる。そんな場所に新しく建物を建てるわけだから、もちろんいろいろな規制や条件が追加される。それがいったいどんな条件かというのは、それほど面白いものではないので割愛するが、いま、プロジェクトをすすめるにあたって、諸々の事情で「この敷地に昭和53年以前に、どんな建物が建っていたのか?」ということが問題になっている。

役所に保管されている図面は虫が食って解読不可能で、もちろんGoogle Street Viewのない時代。もし、Street Viewが30年以上前からあったとしても、Street Viewにはアーカイブ機能がないから、やっぱりいまの街並みしかわからないから使えない、などと、ひと通りの空想をひろげた結果、誰かの記念撮影の後ろにちょこっと映っている建物の写真はないのかと、地道に近所の人に尋ね回っている。たかだか、30年ちょっとのことで、もう誰の記憶も曖昧だ。

記憶が曖昧といえば、2011年1月16日まで京都のradlab.で開催されているassistantの回顧展もそう。assistant設立から約10年間(実際には8年ほど)の全記録を網羅した展覧会では、あらゆるプロジェクトのあらゆるアイディアが並ぶ。今回のために、すべてのアイディアにプロジェクトに即した分類番号をつけ、約10年間の活動を一つひとつ見返していくと、自分の頭の中から、自分のアイディアが完全に忘れ去られることはないけれども、アイディアに紐付けられていたはずのリファレンスなどから、どんどん曖昧になっていっていることに気付く。

映画『インセプション』では、アイディア自体にもっとも価値が置かれ、重要なアイディアにはロックがかけられたりしていたが、自分のさして重要ではないアイディアにも時間と共にロックがかけられ、徐々に取り出しにくくなり、30年も経てば、そのアイディアは"Limbo"をさまよっているかもしれない。

PreservationというよりはArchiveと言ったほうが適切であるかもしれないが、ともかく、新しくなにかをつくるときに、前の物をこわすではなく、有形無形問わず、前にあったなにかの保存を考える時代になってきているのかもしれない。

ありやま・ひろい

1978年奈良県生まれ。建築家。2003年東京大学大学院建築学科修了。2004-05年Alsop Architects, Ushida Findlay architects(ポーラ芸術財団の助成)。assistant共同主宰。

http://www.withassistant.net

鷲田めるろ(キュレーター/金沢21世紀美術館)

『金沢の茶室──現代に息づく茶道のまち』(金沢市、2002)

"金沢でなにが可能か"は11年前に金沢に来て以来、常に考えていることだが、金沢21世紀美術館という新しい美術館の開館にSANAAと取り組んだ前半5年間、CAAKやまちやゲストハウス、kapoなど、市内に点在するNPOの設立にアトリエ・ワンやアーティストと情熱を傾けた後半5年間に続き、2010年は、次の新しいステップに踏み出した年であった。工芸と茶道である。10年間にわたるコンテンポラリーアートの導入期間を経て、ようやく地元の伝統文化に向き合う準備ができたように感じる。また、2010年は、前年の半年間のベルギーでの経験をどのように金沢で活かすかという模索の年でもあった。ベルギー滞在で感じたのは、生活スタイルの違いがアートに向き合う姿勢の違いを生んでいるという点である。カトリックの多いベルギーは、北方にあってもラテンな気質で、仕事に勤勉であることよりも生活を優先する。夕方5時以降は働かないし、もちろん土日は働かない。夏休みもきちんと3週間は取る。では、夜はなにをしているか。家に友人を招いて簡単な料理とお酒でわいわいやるのである。私もこの気軽な招待をよく受けたが、みな家をきれいにし、壁にたくさん作品を飾っている。多くは若い作家の作品である。作品を買うことの垣根が低い。ベルギーは、コレクターが多く、私の在籍したS.M.A.K.でも、コレクターがオフィスに頻繁におしゃべりをしに来ていた。S.M.A.K.のコレクションのなかで、コレクターからの寄託作品の割合は大きい。コレクターとキュレーターが見る目と価値観を共有している。このような生活スタイル、美術との関係があってこそ、個人の家を会場とした展覧会「シャンブル・ダミ」(1986)も実現したと納得した。

金沢ではどうか。街の規模、家賃の安さ、そして培って来た文化度の高さを考えると、日本の都市では珍しく、ベルギーのような、人を家に招く生活スタイルが可能な都市ではないだろうか。そのように考えたとき、金沢では、茶道というかたちで、道具を整え、お互いに人を家に招き、もてなすことが行なわれてきたことに気づいた。ベルギーの生活スタイルを意識しつつ、金沢の茶道文化を学び始めることが、私の2010年であった。

そのなかで面白かった1冊を紹介したい。2010年に出版された本でなくて恐縮だが、『金沢の茶室』という本である。非公開のものを含む、金沢にある茶室を紹介した本で、寺や公共施設、料亭、旅館などに混じり、自邸に茶室を設けた例が多く紹介されている。いまの日常生活のなかに、茶室を組み込むときの苦労と妥協、そして工夫が図面や写真から読み取れてたいへん興味深い。茶室に関する本は多く出版されているが、それらの多くは、過去の有名な茶室や庭を説明し、参照するものである。『金沢の茶室』が面白いのは、町の生活者の工夫を見せている点にある。各茶室の、水屋や母屋との関係を示す平面図を掲載しているのはありがたい。それによって、どのように狭い生活空間のなかで、路地など人を家に迎え入れる動線を確保しているか、防火地域など法律の規制や、雨や雪の多い気候のなかでの土間の使い方の工夫、広間と小間の組み合わせ方の工夫などを読み解くことができる。また、所有者と移築の歴史、本歌と写しについて説明が短くまとめられている。

茶室には、亭主である施主の好みが強く反映されている。西洋近代的な建築家に対しての施主と言う意味もあるが、さらには、書院に対して、茶室が草庵的な、くずしの要素を含んで発展してきたという意味でも、自由に施主の好みが反映されやすいと言える。そして、この本に掲載された個人の所有者の多くは、お茶の先生などの専門家ではなく、商人など別の本職を持ちつつ、茶をたしなむ人たちである。こうした、町の人たちが、自分の家に人を招き、もてなすために重ねてきた工夫に目を凝らしながら、今日における、人を家に迎える生活スタイルを考えてゆきたい。そこには必ず美術や工芸がともなう。美術館、NPO団体とともに、美術の重要な場となるはずである。

わしだ・めるろ

1973年生。金沢21世紀美術館キュレーター。展覧会=「妹島和世+西沢立衛/SANAA」「人間は自由なんだから」「アトリエ・ワン:いきいきプロジェクトin金沢」「金沢アートプラットホーム2008」など。

中村竜治(建築家/中村竜治建築設計事務所)

●A1石上純也《雨を立てる》

「建築のあたらしい大きさ」展(豊田市美術館 2010.9.18〜12.26)

小さいころ家の近くにこれと同じ構造を持った電波塔があったのを思い出しました。そんな当たり前な形と雨や雲の粒の大きさとの出会い。雨や雲の粒の大きさを日常生活で感じるのはなかなか難しいですが、その大きさを使って実際にものをつくることによって、今まで見えなかった、知らなかった世界を見せてもらいました。(ほぼ見えないのですが)。地球の未だ見ぬ美しい世界を見せてくれる「ナショナル・ジオグラフィ」を見ているようでした。建築の視点を大きく変えてくれると思いました。●A2

西沢立衛《熊本駅東口駅前広場》

希に見る純粋な屋根。《豊島美術館》もそうですが、最先端の建築は限りなく素朴に見えるんだなと思いました。2011年は暫定形の竣工で、最終形が見れるのは2018年ですが、最終形が完成したとき、この建築が山や川や雲のような自然環境のように感じられるのではないかと期待しています。建築が敷地境界線内で完結することなく、それを超えて街とつながっていく存在であって欲しいという考え方を実現すると思います。

なかむら・りゅうじ

1972年生(長野)。東京藝術大学大学院修士課程修了後、青木淳建築計画事務所を経て、2004年中村竜治建築設計事務所設立。作品=《ショートカット》《カテナリズム》《とうもろこし畑》《がらんとした部屋》《池》など。受賞=グッドデザイン賞、JCDデザインアワード大賞、THE GREAT INDOORS AWARD(オランダ)など。

http://www.ryujinakamura.com/

平瀬有人(建築家/平瀬アトリエ)

●A1

ある形式の反復に興味がある。「自律的」な形式が反復しつつも「他律的」な要因によって歪めら れ、多様な空間が生まれる。相反するものが対立でなく共存・混在しているいわば「多元的共存」とも言えるような在り方を探りたい。以下は2010年に印象に残った事象であるが、どれもがそのような[自律的 ∧ 他律的]な存在たり得ようとしているのではないかと思う。鈴木了二「物質試行 No.51《DUBHOUSE》」

「建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション」展(2010年4月29日〜8月8日、東京国立近代美術館)での鈴木了二氏の出展作品。テーマに対して、彫刻と建築の「閾」のようなスケールの量塊で氏は問いかけている。DUBという概念を提示し、ある形式を増幅・拡大・反復・変形させることで生まれるオブジェクト、言いかえるとスケールを変えたとしても保持できる強度のある物質を試行。「『DUB』とは、どちらの意味においても、オリジナルをめぐる攻防にほかならない。オリジナルを変形し、歪ませ、引き延ばし、圧縮すること。ここまで来れば、『DUB』が音楽に限らず、建築の問題でもあることは明らかだ」(鈴木了二、同展カタログより)ここで言う「オリジナル」は自律性を持ち、「変形」といった操作が他律的な操作であろうか。さりげなく壁面には「オールオーヴァー都市東京」をテーマにした氏の絵画作品があり、床には「絶対現場1987」を想起させるガラスの水平面が続く。氏の絵画を見る機会は本当に貴重なのだが、距離があるために絵画の中の正方形に潜まれている鉄錆のマチエールを鑑賞できなかったことが残念でならない。展覧会ウェブサイト:http://www.momat.go.jp/Honkan/where_is_architecture/work_in_progress/

岡﨑乾二郎《あかさかみつけ》

MOTコレクション・岡﨑乾二郎展(2009年10月31日〜2010年4月11日、東京都現代美術館)にてこの10年来見たかった念願の《あかさかみつけ》に出会うことができた。《あかさかみつけ》は1980年代の岡﨑乾二郎氏の代表作とも言える洋服の型紙を切り起こしたような一連のレリーフコンストラクションである。平面の板を切り起こすと切り抜かれた面が虚の平面として現われ、視線を動かすと実の面と虚の面が交錯する半ばイリュージョンのような多視点的な造形が生まれる。それぞれはフラジャイルで不確かな物体なのであるが、連作として眺めていると素材を通じて構成されるタイポロジーが生まれる。《あかさかみつけ》という地名を所以とするタイトルからもわかるように、アルド・ロッシのタイポロジーではないが、物体そのものより「物体が発生する場所」がより重要なものとなってくるのだ。《あかさかみつけ》:http://kenjirookazaki.com/#/jp/3/1/

HHF architects, Fashion Center Labels Berlin 2

スイス滞在中にコンペティションから実施設計まで共同した設計プロジェクトが2010年に竣工した。ショールーム・ホール・カフェの複合施設である。ここで考えたのは、環境を深く観察することで発見した造形要素を増幅・拡大・変形・反復させることで、他律的に環境に対応しながらも、自律的に力強い空間をイコンとして立ち上がらせようと意識したものだ。内部の螺旋階段も同じ要素を反復・変形させることでつくりだしており、二つのアールを単純なルールによって配置しているだけではあるが複雑な空間が生まれている。HHF architects:http://www.hhf.ch/hhf/en/projects/archive/2007/labels2.photos.0.html

デジタルファブリケーション

デジタルファブリケーションとは端的に言うと、プログラムで生成したかたちを直接デジタル工作機器で加工・生成する技術であるが、2000年代後半になり3次元プリンタやカッティングマシンといった複雑なデータを短期間で物質化する機器が安価になることで2010年には日本でも話題にあがる機会が多かった。2008年に取材を行なったスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH-Z)デジタルファブリケーション講座(D-FAB)では、スイス建築の伝統であるマテリアリティを礎としながらも、テクノロジーを用いることで生まれる造形・空間の新しい可能性を試行している。「情報と物質」あるいは「素材と加工」を架橋する新たなツールではあるが、物質の単位要素のスケールをどのように反復させ、インテグレーションしていくか、という点が重要なのではないかと考えている。画面の中の3Dを単に物質化するといった有機的な造形を創作するための技術ではないという点だけは強調しておきたい。例えばレンガのような小さなピースを組積するという「自律的」な形式をなんらかの要因で「他律的」に変形させていくといった操作を自在に可能にするテクノロジーがコンピューテーションによるデジタルファブリケーションではないかと近年考えている。D-FAB:http://www.dfab.arch.ethz.ch/

ETH-Z CAAD + Ludger Hovestadt, Beyond the Grid - Architecture and Information Technology "Applications of a Digital Architectonic"

スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH-Z)コンピューター支援建築設計講座(CAAD)のプロジェクトをまとめた作品集が刊行された。プロジェクトはいくつかのテーマに沿って分類されており、コンピューテーションデザインの多様な可能性が示されている。アーバンデザインや街路パターンを他律的な要素によって変形させていく都市生成プログラム・スタディ(Any Design)。経験則ではないグラフィカルパターン生成(Patterns)。逆日影や斜線による建築ヴォリューム生成(Buildings and Volumes)。3Dモデルを原寸で施工するための技術(Construction)。合理的な構造バランスからつくられる形態生成(Structures)。モジュールの組み合わせでつくられる多様なファサード(Facades)。情報技術による新しい建築の可能性(Global Design)。作品集の発刊に合わせたわけではないが、JIA(日本建築家協会)全国大会においてETH-Z CAADの建築家・研究者のベンジャミン・ディレンブルガー(Benjamin Dillenburger)とミヒャイル・ハンスメイヤー(Michael Hansmeyer)を招聘して講演会「手描き不可能な世界──コンピュータによる建築:位相幾何学と地形学」を企画開催し、これらプロジェクトの詳細な紹介をいただき、今後の共同研究体制を築くことができた。CAAD:http://www.caad.arch.ethz.ch/

ETH-Z, New Monte Rosa Hut SAC - Self-Sufficient Building in High Alps

スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH-Z)建築理論研究所(gta, D-ARCH)よりツェルマットのモンテ・ローザ山塊に建つ山岳建築New Monte Rosa Hutの作品集の刊行があった。建設の経緯や建築デザイン・構造・環境のコンセプトを詳細に解説してあり、彼らの今後の戦略が細かく書かれている。さっそく取り寄せて翻訳しながら読んでいるのだが、デザイン・構造・環境要素がインテグレートされた素晴らしい建築だと改めて感じている。形態を決定する要素にはETH-Z CAADによるコンピューティングシミュレーションの成果が平面計画・3次元的な構造解析・風のCFD解析によるヴォリューム検討として活かされている。本の装丁も写真集のように美しい。Andrea Deplazes, Making Architecture

かねてからスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH-Z)の教科書Constructing Architecture: Materials, Processes, Structuresの翻訳を進めている。本書はヴァナキュラーな事例から現代建築に至るまでの幅広い建築を参照して意匠・構造・構法・設備・施工などを総合的に説いた良い教科書である。2010年には同じ編著者アンドレア・デプラゼス(建築家・ETH-Z教授)による造形演習科目をまとめた学生作品集Making Architectureが刊行された。氏は先述したNew Monte Rosa Hutの設計者でもある。これは、石膏・油土・木材・紙・金属・樹脂といった素材をどのように結構(Techtonic)・構成(Composition)するかをスタディしたものだが、こうして見ると先述したスイスのデジタルファブリケーションにはこのようなマテリアリティへの慧眼力が礎となっているのだと改めて感じる。『山と建築』Vol.1

2008年12月に開催された「国際山岳建築シンポジウム信州2008」の内容をとりまとめたもので、スイスのグラウビュンデンエリアと信州の山々に息づく静かな建築を紹介するたいへん素晴らしい記録集である。個人的に日本では北アルプスにある吉阪隆正氏の山岳建築を中心とする山小屋建築を、スイスではNew Monte Rosa Hutを中心とする近代以降の山小屋建築を研究していることもあり、たいへん興味深い内容であった。山岳建築は、訪れる人々にとって必要な「自律的」なシンボルであり、雪崩・台風といった自然災害から建築形態が規定される「他律的」な存在である。信州大学山岳科学総合研究所:http://ims.shinshu-u.ac.jp/documents/book_other.html

●A2

HHF architects, HHF architects 2003-2011

韓国の出版社より刊行予定のスイスの若手建築家HHF architects初作品集。批評家のバート・ローツマが巻頭文を書き、代表的な18作品について世界から18人の建築家・芸術家が作品紹介をするという変わった体裁をとっている。先述の共同したプロジェクトFashion Center Labels Berlin 2が紹介されているとともに筆者は2009年に行なわれたバーゼル州立美術館コンペティション作品の紹介を寄稿した。芸術家のアイ・ウェイウェイや建築家のフィリップ・シェーラー、ユルゲン・マイヤー・H、エマニュエル・クリスト(Christ & Gantenbein)、ダニエル・ニグリ(EM2N)、アンディ・ブリュンドラー(Buchner & Bründler Architects)らの論考とどのように交錯するのか楽しみである。《YNHプロジェクト》(2009-2011)

近々に竣工する住宅のプロジェクトである。二つの丘陵地に挟まれた谷戸の大きなランドスケープのなかでの建築の在り方・大田道灌が砦としていたその土地の歴史性という時間軸との連続性を主眼に考えた。道路のテクスチャーからの連続で生まれた砦のような量塊に、環境に応じて大きさの異なるグリッド状の開口部をファサードに持つ。内部は都市の小さな広場のような3層吹抜を中心に居室群が配置される。《KFGプロジェクト》 (2009-)

明治中期創業の酒蔵をギャラリーに改修するプロジェクトを進めている。約100年存在する建築の祖型を際だたせつつ、そこに別の架構を拮抗させることで、新旧が対峙する空間を創出する。スイスの建築家ハンス・ユルグ・ルッフは新しい造形を挿入することで、古い空間の持つ骨格を活かしつつ新たに蘇生しているが、そのような建築的介入(=Interventions)のスタディを進めている。《KKCプロジェクト》(2010-)

この海外でのプロジェクトをきっかけに、音と空間をどのようにインテグレーションするかということに興味を持っている。森の中の音響空間のプロジェクトであり、大自然の中で感じられる音を建築空間でどのように再現するか、現代音楽家・音響デザイナーとともに検討している。音の特性を解析して立体的に生成されたスピーカーシステムや無響室の吸音楔をデジタルファブリケーション技術を用いて作成することで、新しい空間が生まれるのではないかと考えている。

ひらせ・ゆうじん

1976年東京都生。早稲田大学理工学部建築学科卒業後、同大学院博士後期課程単位満了。ナスカ、早稲田大学理工学部建築学科助手、同非常勤講師を経て、平瀬アトリエ共同主宰。2007年文化庁新進芸術家海外留学制度研修員(在スイス)、2008年より佐賀大学准教授。作品=《YNH》《ebi》《hh》ほか。論文=「山岳地建築の空間構成に関する研究」(日本建築学会)、「山岳建築研究序論」(SD 2005/鹿島出版会)ほか。http://yha.jp

松原慈(建築家/assistant)

2010年はTOO MANY A'S。手帳に残るのは、Aばかり。Africa帰りの正月。摂氏40度を超える土地でクリスマスを過ごした名残は、浅黒く灼けた腕。酷い時差ぼけのために元旦の初詣を逃す。

Avatarを観たのは2月1日。東京は雪が積もり道が滑った。映画は12月にナイジェリアでも大人気だったが見逃していた。数日後には、雪深いAomoriへ。Aomori県立美術館とAomori国際芸術センターにて、建築ワークショップを行なうためだった。その週、Alexander・マックイーンの悲報が流れる。

Atlanta経由で、3月、ニューヨークを訪れる。春雪のいたずらでケネディ空港が一晩閉鎖したために、遠回りでマンハッタンへ入った。真っ白いニューヨーク、数日かけて雪が解けると、恒例のArmoryショーで、景気回復の見込みなくとも賑やかな街。グッゲンハイムを空(から)にして集客したティノ・セーガル個展が幕を閉じると、ほぼ入れ替わりのタイミングで、マリーナ・Abramovicの大回顧展が近代美術館で始まり、話題をさらう。

Aprilフール、4月、Assistantは一夜限りの学校Absentスクールを開校し、空間と写真を題材に「フレアプール」と名づけた公開勉強会を開催。勉強会の名前はAnagramで決めた。

5月、Arakawa修作の訃報が駆け巡る。この頃、積極的に自転車に乗り始める。自転車は車のAntiでもAdditionでもなく、Alternativeだと考えるようになった。機械に身体が取って代わる。

Apichatpong・ウィーラセタクンがカンヌでパルムドールを受賞した晩は、メールの受信箱に、時差の順で受賞を祝うメールが飛び交った。6月のこと。みな彼のことが大好きなのである。

南Africa共和国でワールドカップが開催された今年の夏。7月に、タンザニア生まれの建築家デイビッド・Adjayeが来日。同時期、Assistantが開催した第2回目のAbsentスクールでは、Africaでもっとも新しく小さな国、エリトリアの首都Asmara市のモダン建築を紹介する。Another Africaとは、もうひとつのAfrica。今後は"Another"を都市・建築を語るキーワードに使いたい。

猛暑の8月は、スタジオに閉じこもっているとAichiトリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭の活気が聞かれた。

秋に入っても暑さは収まらない。湿った9月、Akimoto康がAKB48でグッドデザイン賞を受賞。

10月、Ai Weiweiによって、テートモダン・タービンホールに1億個のヒマワリの種が撒かれるが、すぐに入場禁止になり、ロープが張られる。今年話題の展覧会は、ロープ越しに見るものが多い。

11月、Australia人のインフォメーション・Anarchist、ジュリアン・Assangeが国際指名手配となる。

12月、Assistantは京都で「すなわち、言いかえれば」と題して回顧展を開催。2年振りに来日した元Archigramのピーター・クックは、講演スライドでArchigram時代のドローイングと2010年のプロジェクトを隣同士に並べて見せ、40年のギャップを埋める。

メモに残るのはAばかり。あなたの手帳もきっと同じに違いない。2010年にとって、このことは不思議ではない。Aが多すぎるSANAAによって、それ以外のアルファベットは吹き飛ばされてしまったのだから。

2011は、数がよい。だが、10から11へジャンプするのは容易ではない。

11は見た目に左右対称だが、両手で数えられない最初の数である。来年は、そのあたりを手がかりに考えようか。

まつばら・めぐみ

1977年生まれ。建築家。2004年ロンドン大学バートレット建築学校MA修了。assistant共同主宰。表現活動の幅は、静的な建築から、つかの間の状況まで多岐にわたり、空間造形、彫刻、音楽、文章、建築、都市研究などの分野で複合的に観察できる。

http://www.withassistant.net

林憲吾(建築史/総合地球環境学研究所)

●A11. ハイチ地震(1月12日)

「今年もまた......」と思わされた震災。未曾有の被害をもたらした2004年のスマトラ島沖地震をはじめ、ここ数年、毎年のようにいわゆる「途上国」で大規模な震災が発生している。震災によって、日常では不可視となっているその国の建築的状況が突如あらわになるが、政治的混乱が取り沙汰されてきたハイチで、それと同時にいかに脆弱な建築がつくられてきたかが、今回露呈した。しかしながら、専門的知識を欠いた巷の施工者がつくるRCフレームにレンガ壁の一般住宅が倒壊するだけでなく、資本が投下されているはずの政府関連の建物や商業施設までもがあっさりと倒壊するという現象は、例年目の当たりにし、ハイチに限った現象ではない。アフリカ、アジア、ラテンアメリカの多くの国々が同じリスクを抱えている。20世紀の後半に途上国に蔓延したこの建築的状況を改善することは、やはり国際的な課題だと年々思い知らされる。2.「SANAA」のプリッカー賞受賞/日本のベトナム原発建設受注(5月17日/10月31日)

まったく毛色の異なる2つの出来事。けれども、現在の日本の建築・建設と海外との関係を象徴的に示す対照的な出来事である。SANAAや石上純也など、彼らのつくる、抽象度が高く、それでいて大気や光、そこを使う人々など、建物を取り巻く要素の変化に対して、空間の質が鋭敏に応答するような繊細な建築が、世界で注目されて久しい。ひとつめは、世界が日本の現代建築に浴びせるそんな関心の目を象徴する出来事。

他方は、世界で取り残されまいとして、日本が海外へ向けている目を象徴している。近年、国内需要の縮小に伴って、原子力発電所の建設など高度な技術と経験を要する海外のインフラ建設需要へと日本は関心を振り向けている。しかし、今回の受注に至る以前での、韓国やロシアなど、他国との競争で敗退してきたことは、恐らく日本が抱いているであろう自国の技術や経験に対する自負が、海外からの評価とは乖離している可能性を如実に示す結果にもなった。

3. 京都国際舞台芸術祭「KYOTO EXPERIMENT」(10月28日〜11月23日)

今年から新たに京都で開催されるようになった演劇フェスティバル。東京では、09年から国際的な演劇祭「フェスティバル/トーキョー」が池袋を中心にしてスタートしており、関東関西の都市を舞台にした演劇祭が立ち上がる格好となった。現代アートや映画などに比べて、日本では比較的関心が低い演劇ではあるが、『HIROSHIMA-HAPCHEON 二つの都市をめぐる展覧会』(松田正隆/マレビトの会)や『個室都市 京都』(Port B。今回は残念ながら見れず)など、都市空間と密接に関わるテーマのものも多い。同時期に開催されていた東京でのフェスティバルと上演作品などで共通する点も多いが、東京との違いとして、京都では上演に使われた建物に特徴があった。スパニッシュ・スタイルの明倫小学校(1931年)をリノベーションした《京都芸術センター》、武田五一設計の大阪毎日新聞社京都支局ビル(1928年)を利用した《Art Complex 1928ビル》、そして1919年当時の舞台の姿を残す《大江能楽堂》など、いわゆる近代建築を利用したものが多く、劇場が、京都という都市とともに育ってきた建物でもあったことで、都市─劇場─演劇が緩やかにつながる効果をこの芸術祭にもたらしていたように思う。●A2

1.「中新天津生態城」の第一期分譲開始

今年の上海万博のテーマが、「より良い都市、より良い生活」だったように、現在、中国では環境、都市をテーマにした活動が熱い。生態城(=エコシティ)づくりに力を入れ、全国で100カ所にエコシティをつくろうという動きまであるという。この「中新天津生態城」は、天津につくられるそんな生態城のモデル都市のひとつ。シンガポールとの共同プロジェクトで、東アジア・東南アジアの開発を巡って新たに現われつつある21世紀の勢力地図を浮き彫りにしている。2008年に着工し、広さ30平方キロにおよぶ全体が完成するのは2020年だが、来年よりその第一期の分譲が始まり、人が住み始めるという。「地球環境と開発」の時代の象徴と言えるこうした動きの加速化によって、中国の都市がどういう道に進みつつあるのかを判断するうえでの重要なプロジェクトだろう。2. 大阪駅再開発

東の東京駅では、復元作業が進み、西の大阪駅では、再開発が進行中である。現在、大きなフェンスで遮られた大阪駅周辺の動線は混乱し、進路を指示する「→」で彩られた再開発につきものの光景が拡がっている。しかし来年には、長らく停滞していた大阪・梅田北ヤードの開発の完成に先立ち、大阪駅の再開発は完成を迎えるという。これまで大阪・梅田の商業空間といえば、地下道が決定的に重要な要素であった。このまちでの消費体験の大部分は、地下の遊歩によって生み出されてきたといえるだろう。しかし、この再開発では、商空間の動線がかなり立体的に展開することになりそうだ。今後、大阪・梅田での都市空間の味わい方が、大きく変わっていくのだろうかと関心を持っている。3. 山形国際ドキュメンタリー映画祭2011

二年に一度、山形で開催される国際的なドキュメンタリー映画祭。ドキュメンタリー映画が映し出すものは、家族・都市・国境・政治など、私たちが生きる空間そのものである。そのため、多くの映画が、建築展以上により広い意味での「空間」を想起させ、空間のあり方を考えるよい機会を与えてくれるので、楽しみにしている。

はやし・けんご

1980年生。インドネシアを中心とした東南アジアの近代建築史を研究。2009年東京大学大学院博士課程単位取得満期退学。2009年4月より総合地球環境学研究所プロジェクト研究員。共著=『千年持続学の構築』。

福住廉(美術評論家)

●A1東京スカイツリーへの視線。高さ634メートルを目指して日進月歩のペースで上へ上へと積み上げられていく建設現場に大きな注目が集まった一年でした。押上近辺には観光客がわらわらと押し寄せ、テレビやネットなどのメディアにも頻繁に取り上げられました。高層ビルに囲まれた東京タワーとは対照的に、独立峰のようにそびえ立つスカイツリーは、東京のどこにいても比較的容易に眼に入るという点で、東京を象徴する新たなランドマークとして評価されることはまちがいないようです。ただし、垂直方向に伸びていくスカイツリーを観察する視線には、新たな名所の歴史的誕生に立ち会いたいという野次馬根性だけではなく、成長や発展を前提とした自己肯定の欲望にも由来しているように思われます。というのも、たとえば京都タワーは古都の街並みを汚すとして批判にさらされましたが、スカイツリーは同じく古い街並みに建てられているにもかかわらず、景観論争が巻き起こることはほとんどなく、むしろ温かく見守られているからです。この微温的な肯定が高度経済成長という進歩の物語を体現していた東京タワーの焼き直しであることにちがいはありませんし、そのように高層タワーによって進歩的なイデオロギーを表現するという考え方じたいが時代遅れであることも疑いありません。けれども、そこには別の側面もあるように思われます。それは、東京スカイツリーが9.11以後の建築にとっての自己治癒としての役割を帯びているのではないかということです。ワールドトレードセンターが粉塵を巻き上げながら崩れ落ちる光景を、映像をとおしてではあれ、眼にしてしまった現代人にとって、高層タワーはもはや進歩や栄華の象徴ではありえません。それは、ある一定の条件さえ整えば崩落するものであり、廃墟のような未来都市が決してフィクションにとどまらないことすら連想させました。青空に深く突き刺さるように上昇してゆく東京スカイツリーを愛でる視線は、建築が壊れるものであることを知ってしまった私たちが、それでもなお垂直方向に屹立させるよう煽ることによって、その傷を癒そうとする集団的な治療行為に思えてなりません。新たなファシズムの胎盤は、もしかしたらこうしたところにあるのかもしれません。

●A2

東京スカイツリーが竣工したときに発表される建築家や建築批評家、建築史家のコメント。

ふくずみ・れん

1975年生。美術評論家。著書=『今日の限界芸術』。共著=『フィールド・キャラバン計画へ』『ビエンナーレの現在』『道の手帖 鶴見俊輔』『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』『文藝別冊 寺山修司の時代』など。

http://artscape.jp/report/review/author/1197768_1838.html

平塚桂(ライター/ぽむ企画)

●A12010年に注目を集めた空間や出来事を振り返ってみると、圧倒的な"構築のスペクタクル"に魅了されたことが多かったように思う。建物を形づくる構造そのものを強烈なインパクトで見せる構築のスペクタクルは多くの人を惹きつける。建物にかかる重力や、建設にみられるダイナミズムは万国共通だから、コンテクストを共有していない相手にも伝わってしまう。

「建築はどこにあるの?」展での中村竜治の作品や、ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展や豊田市美術館「石上純也──建築のあたらしい大きさ」での石上純也の作品は、展示でないと表現しがたい繊細さと、重力と拮抗する架構を見せた。西沢立衛の設計により、秋に開館した《豊島美術館》では、水滴がじわじわと這い出し床をつたって水たまりを形成する。鑑賞者は、それがわずかな床の傾斜、つまり精緻な施工技術が支えるアートだと瞬時に理解できる。

構築のスペクタクルは、瞬間のビジュアルのみにあるわけではない。たとえば泊まれる展示を謳い文句に、秋に1カ月間開催された「LLOVE」には、開業から終了までの間にログ的に進化するダイナミズムがあった。空間デザインからその運営まで、おびただしい人数が関わるプロジェクト全体を展示として見せることに成功していた。

構築のスペクタクルは、必ずしも実体を伴うとは限らない。たとえば2010年夏に第一回が開催された「ニッポン建設映像祭」は、戦前〜戦後にかけての建設中の映像を公開するイベントだった。その映像は構築のスペクタクルそのものを捉えており、誰もが理解できるようになっている。

逆に建物内部に濃密な構築のスペクタクルがあっても、傍目にはまるで理解されないものもある。平城宮跡に復元された《第一次大極殿》は総工費180億円と最先端の研究技術が投じられながら、傍目にはわかりにくいゆえに、人によっては平城遷都1300年祭のために用意されたハリボテだと勘違いしてしまう。

●A2

こうした状況を踏まえて、2011年を考えてみたい。いま構築のスペクタクルをわかりやすく現在進行形で見せてくれるのが、秋竣工予定の《東京スカイツリー》だ。その工事現場は川に面して大きく開かれ、作業員やトラックが行き交う様子をスペクタクルとして、おそらく意図的に見世物のように扱われている。周囲は平地で川沿いなので、足元からてっぺんまでよく見える。タワー自体や商業空間の魅力にもかかっているが、竣工後もスペクタクルとして存在し続けることができる稀有な場所に建っている。

森美術館では夏に「メタボリズム展:都市と建築」が開催される。その先には2012年春に延期された仏ポンピドーセンターでの日本の戦後建築の展覧会もある。こうした企画の背景には、メタボリズムが構築のスペクタクルをイメージしやすい点があるだろう。

2月2日から21_21 DESIGN SIGHTで開催される「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展にも注目したい。重力との関係を圧倒的に見せつけた《ミス・ブランチ》など構築技術を背景に浮遊感を表現したプロダクトはいまあらためて発見できる価値がありそうだ。エットレ・ソットサスとの関係によってクラマタが自身のデザインを発見するプロセスもわかるだろう。

誰もがログを残しながら生きる時代だからこそ、鑑賞の解像度は上がっていく。建築に限らず作品やコンテンツは、濃く、多元的で、時間変動的で、噛みごたえがあるものが求められる。

しかし個人的に興味があるのは、《第一次大極殿》のような知られていないゆえにスルーされる背後の事情である。細部に至る古代技術の復元、貴重な樹齢200年以上のヒノキの大量使用、大空間を実現する古代の構法の再現。大ネタコネタが一見ハリボテ的な建物に詰まっている。こうしたことが広く知られていくとどうなるだろうか。モノの見方が変わり、さらに解像度が上がるだろう。目に見えないものまで可視化できる点は、情報化社会の可能性のひとつだ。解像度を上げれば、多くの人が面白さを共有できる建物もあるだろう。そこにフォーカスできるかどうかは発見や説明、情報開示にかかっている。自分の活動の方向としては、スルーされがちな面白いものの解像度を上げることを考えている。

ひらつか・かつら

ぽむ企画共同主宰。1998年京都大学工学部建築学科卒業、2001年同大学院工学研究科環境地球工学専攻修了。編集=『バブル建築へGO!』。

五十嵐太郎(建築批評/東北大学大学院教授)

●A12010年は藤本壮介イヤーであり、石上純也イヤーだった。

藤本は、これまで地方の作品ばかりだったが、初めて東京において《武蔵野美術大学 美術館・図書館》と《Tokyo Apartment》を竣工し、ワタリウム美術館にて個展を開催した。『El croquis』で特集されたことも記憶に新しい。また石上は、8月末から9月中旬までのわずか1カ月のあいだに、資生堂ギャラリーと豊田市美術館の個展をスタートさせ、さらにヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2010では、作品が崩壊しながらも、金獅子賞を獲得し、議論を巻き起こした「空気のような建築」を瞬間的に出現させた。その後、ギャラリー間の25周年記念展にも参加し、進行中の住宅のプロジェクトを紹介している。

ヴェネツィア・ビエンナーレでは、妹島和世が女性としても、アジア人としても初めて全体のディレクターをつとめ、さらにSANAAがプリツカー賞を受賞したことも忘れがたい。国際的に日本の現代建築が大いに注目された年だったと言えるのではないか。だが、逆に言うと、これ以上日本が注目されることはありうるのか? もしかして、その頂点を迎えようとしているのではないか? ガラパゴス化するか、しないのかが、その分かれ道になるだろう。

ほかには、国立近代美術館にて四半世紀ぶりに開催された建築展「建築はどこにあるの?」、上海万博において建築のデザインによって存在感を示せなかった日本館、一方で2010年の世界デザイン首都だったソウルにおける華々しい建築と都市のプロジェクト、ついに1980年代生まれがメディアにおいて可視化された大阪のU-30展や『ねもは』の創刊など。

●A2

順不同で挙げます。例えば、ポンピドゥ・センターで企画される日本の現代建築展、八束はじめが関わる森美術館の建築展、石上純也が行なうロンドンのバービカン・センターの展覧会とテムズ&ハドソンから刊行されるすさまじい作品集、青木淳の青森県立美術館での展覧会、岡本太郎生誕100年祭の各種イヴェント。そして筆者もフォーラム・ジャパン部会として関わっている、秋のUIAの世界大会がどれくらいのインパクトをもたらすことができるのか。

また自分もがんばらないといけないという意味で、2010年11月にスタートさせた「せんだいスクール・オブ・デザイン」。2011年には、1期生、2期生が出るであろうから、地域の活性化につながる成果をだすことをめざしている。

いがらし・たろう

倉方俊輔(建築史家/西日本工業大学准教授)

観察する場所によって、風景は変わる。本当はそんなことを言ってはいけない。このようなアンケートに答える「識者」たるもの、まして「建築史家」たるものは泰然として、変わらぬ風景が見えなくてはいけない。あるいは見えているフリをしなくてはいけない。でも、これが実感なのだから仕方がない。

2010年は「観察する場所」が変わった。したがって、時代の「風景」がどう転換したかはわからない。より正確に言えば、指摘することはできなくはないが、確信が持てないのだ。揺れているのは足元か、それとも風景なのか? 来年にもなれば、少し落ち着くだろう。激動期の1年に免じていただいて、主客一体の現象への感想を書きたいと思う。

1. twitter

4月に小倉(福岡県北九州市)にやってきた。初めて東京以外の場所で暮らし始めた。範囲を九州全体に拡げても、知人は2、3人。そんな状況から9か月経った今は、ずっと以前から当地の人々とつきあっているような気がする。同時に、現在も東京とつながっている気もする。これはさまざまな幸運が重なったためもあるが、twitterの働きも大きいと実感している。つながるべき人とつながり、その後もフォローでき、「世の中」の動きを横目で捉えながら、ふとした偶然をみつけることができる。2009年9月に始めたtwitterの、これは予想外の効能だった。

従来だったら、1000kmも居を移すことは、人脈の再構築を必要としたのかもしれない。しかし、現在では、人脈は携帯でき、自己を新たな文脈に位置づけるのも容易である。それを自分で実験している感じだ。

そして、この「自分で実験している感じ」が、twitter的な状況ではないかと考えるのだ。 twitterのタイムラインは、自分の設定した「世界」だ。先ほど「『世の中』の動きを横目で捉えながら」と書いたが、あくまでそれは自分がフォローしている(のとその鏡に映った=リツイートした)「世の中」にすぎない。隣の人の見ている「世の中」とは、部分的に似ているところもあっても、異なっている。

そして、私たちはそれをただ鑑賞しているだけでない。参入して、影響を及ぼし合うことができる。その垣根はtwitter的なものができる前より、ずっと低くなっただろう。ヴァーチュアルなものは、リアルに拡充している。

もし、あなたが「リア充」を生きようとするならば、要求されるスペックは以前よりも、ずっと低くなっているだろう。人生を、自分を主人公とした「自分育てゲー」と考え、フリーのものと、有償のものと、金では買えないもの(人や場所とのつながり)の三者を一体として巧く提供する仕組みは、これからも次々に編み出されるに違いない。例えば「コロプラ」のように。そうした三位一体のひとつとしてしか、現在の「消費」はないのだから。それは単純な勝ち負けではない個別のストーリーを生成し、私たちを生きやすくしてもくれる。

twitterも、そんな「自己物語化」の装置である。ある種の目的であり、自分が受け入れられるべき「世の中」を自分で設定することができる。それは単なる空想ではないことは、生身の他人が関わっていることによって、担保されている。オフラインの眼の前の風景だって、そこにいない誰かの反応によって、違ったものに映るかもしれない。しかし、それはあくまで、あなたが選び取った世界なんだけどね。

2. リノベーションシンポジウム北九州

都市や建築も、そうした共通の全体があった時にどこに身を置くか、という設定として浮上していると思うのだ。

東京以外の都市に初めて来ると、多くの人が家賃の安さに驚くだろう。僕もそうだった。東京では街中に住めない自分も、ここなら可能だ。車も捨てて、今のほうがよっぽど都会的な生活である。もちろん、この安さは、次の時代の何かを始める挑戦のハードルを低める。

古いリソース(モノやコトやヒト)が残っているのもいい。特にここ北九州には、「過当競争」の東京から来ると、えっと思うような良いものがごろんと転がっていたりしている。人も少し旧式だ。これを遅れているとみるか、人間の本来性を保っているとみるかは趣味の問題だろうが、いずれにしても使い方次第の資産に違いない。

さらに大きいのは、情報距離の近さだ。現実に何かを動かすうえでは、機微に満ちた情報が必要になる。それは実際に会うほうが断然効率がいい。東京以外のすべての日本の都市は、巨大ではない。そういう街なら、すぐに人に会える。偶然に会ったりもする。同好の士だけでいつも集まれるほど街が巨大ではないから、むしろ人のつながりは閉鎖的でない。キーマンがむやみに多かったりもしない。だから、意志が合えば動き始める。時にはtwitterよりも早く、つねに濃厚だ。この点から言えば東京は、ぜんぜん情報都市じゃない。

要するに、東京以外の都市には、身を置く場所として「安古小」とでも命名できる魅力がある。2010年にも多くの人がそれに気づいていただろう。2011年を迎えるにあたって関心があるのもこの流れだ。そこで2011年3月に開催予定の「リノベーションシンポジウム北九州」を挙げたい。

「リノベーションシンポジウム」は、松村秀一(東京大学教授)をはじめとしたHEAD研究会が母体となって2010年3月に大阪で開始された。6月に第2回が鹿児島、10月に第3回が山形で開かれた。地域それぞれの実践や、大島芳彦(ブルースタジオ)、本江正茂(東北大学准教授)、竹内昌義(みかんぐみ)、馬場正尊(オープンA)、山崎亮(studio-L)といった登壇者を出会わせて、リノベーションというものの可能性を開き、次の実践へとつなげようというイヴェントだ。毎回、熱気がすごい。面白いのは、東京以外の都市で展開されていることで、これはひとつの動きつつある思想だろう。

2011年3月19日に北九州市の小倉で開催される第4回の内容は、現在、徳田光弘(九州工業大学准教授)と筆者を中心に詰めている。過去3回のリノベーションシンポジウムや北九州市のまちなか活性化の取り組み、2010年にたまたま北九州で相次いだJIA大会やアジアの建築交流国際シンポジウム(8th ISAIA)といったイヴェント、そうした刺激を受けて今年立ち上がった北九州の建築学生団体TONICAといった、本来は別々だった動きが相互作用をもたらしている。「安古小」の力だ。既往の都市と建築を読み替え、共通の全体に独自の貢献をなす上で、それがいかにプラスになるかを、動きつつある都市と建築として提示したいと考えている。つながりを前提とした「新しい地域主義」の時代なのだ。

くらかた・しゅんすけ

1971年東京生まれ。建築史。早稲田大学大学院博士課程満期退学。博士(工学)。日本学術振興会特別研究員(PD)などを経て、2010年4月より現職。建築系ラジオ共同主宰。著書=『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社、2005)。共著=『建築家の読書術』(TOTO出版、2010)、『東京建築ガイドマップ』(エクスナレッジ、2007)、『伊東忠太を知っていますか』(王国社、2004)ほか。http://kntkyk.blog24.fc2.com/。http://twitter.com/kurakata

中谷礼仁(歴史工学/早稲田大学准教授)

「名もなき」活動を通してこの5年間有志と続けてきた瀝青会(れきせいかい)の調査が今年ようやく終了した。その目的は今和次郎が1922年に発刊した『日本の民家』に掲載された名もなき家々をさがして、再訪することだった。それら家の多くは、名勝の地とはまったく関係のない「名もなき」土地にあった。ある地方では半数程度が残っていることもあった。最初の頃は、鍬をもった男性に村を出るまで同行されたり、いろいろあった。最後の頃には、その土地の仁義を身に付け深く知ることができた。この計画がなかったら、絶対に行かなかったであろう「普通」の土地を訪れることができた。日本は一枚岩ではない。それを実感できた。いくつか鮮烈な思い出があるが、今年あたりに限れば新潟と長野の境でみつけたある民家のことである。今の描いたその家がまさに解体されんとする時にその家族がその現場の様子を撮影したアルバムを発見した時である。解体途中の昼休みに、今は老年となった主人が息子をその正面前に立たせた記念写真を撮っていた。解体がつなぐ家族の記録のあり方は深く心に残った。それから京都・八瀬である。ここは八瀬童子という天皇家と深く関わりのある人々の住む強い共同体である。その民家を再訪して発見した床の間の深さ。聞いてみると、それは神に仕える順番がやってくるまでのひとときを、そこで生活するための空間であった。(それぞれ『住む』No.33、35、泰文館発行に所収)最後の旅は今年8月に訪れた青森であったが、そのほろ苦い経験はここでは書かない。ただ昭和30年代の青森を活写した『小島一郎写真集成』(インスクリプト、2009)の世界を納得して眺めるだけである。

少なくともこのようなゴリゴリッとした体験は都会に身を置き、さまざまな形態の情報を媒介している自分の日常の精神的バランスを支えるのに役立った。故白井晟一の再評価の気運が高まった一連の展覧会の最中に落とされたのが、復刻なった『無窓』(晶文社、2010)である。情報が伝わることをナイーヴに信じている人はぜひお読みいただきたい。伝えるということがいかに抵抗的なものであるか、松山巌の解説(今回新たに付された)が、私たちにその要を教えてくれる。

ほかにもいろいろなことを体験し、いろいろなものを見て、読んだが、今となってしまってはなぜか自分と遠いところにいるように感じる。それはきっとおそらく冒頭の日本の再訪の体験が与えてくれた、都市のなかの情報に対するある種の疎遠感、クールさである。その意味で当方が幸いにかかわることのできた作業は、今後ともそのオペレーションに間違いはなかったと後になっても感じられると思う。今触れることはできないが、さまざまな発見とその実現の機会をいただいた、多くの師、友人とそのネットワークに感謝したい。

- 日本建築学会発行『建築雑誌』2010~編集長

- 第1回吉阪隆正賞

- 早稲田建築アーカイブス

- 建築家 白井晟一 精神と空間 記念シンポジウム「空隙(くうげき)としての白井晟一 20世紀における建築家白井晟一の位置づけ」

なかたに・のりひと

天内大樹(美学芸術学/日本学術振興会)

かつてなく「日本」を意識させられる一年だったと思うが、メディアを眺めていると、一枚の鏡を見つめるほどに側面や背面どころか首から下も見なくなるという陥穽に、右から左から総ハマリなのではないかと感じる。これで網羅したというつもりはないが、以下建築・都市に限定して書物を中心に三面の"鏡"を手短に挙げる。いくばくか手垢がついたイメージさえ伴う「アメリカから日本への視線」という一面は、しかしながらけっして単純ではない。Ken Tadashi Oshimaの『International Architecture in Interwar Japan: Constructing Kokusai Kenchiku』は堀口捨己、山田守、アントニン・レーモンドの3人の1930年代を主に取りあげる。3人には東京の外(岐阜またはボヘミア)から東京にきて仕事をし、国境を跨ぐ旅を複数回行ない、伝統と近代の断裂に直面したという共通項があるという。Zhongjie Linの『Kenzo Tange And The Metabolist Movement: Urban Utopias of Modern Japan』は1960年代のメタボリストたち(とその周辺──丹下と磯崎)の課題を再現し、海と空という"外部"にその解決を求めたことを手際よく要約している。アメリカ的学問としてのエリア・スタディーズから日本の近代建築や美術への関心表明は、学問の中国へのシフトに対する各研究者の危機感の表れとしてでもあるが、盛んになりつつある。今後日本側からの対応(共同/対抗)も図りたい。

具体的な近代建築については、歌舞伎座や中央区立明石小学校の解体、東京中央郵便局や三菱倉庫本社ビルの"外壁だけ"保存の一方、羽澤ガーデンの保存運動、三菱一号館の復元などが話題だろうか(筆者が東京で仄聞した一例に過ぎない)。米山勇監修『日本近代建築大全』(講談社)、藤森照信+増田彰久『失われた近代建築』(講談社)が出版され、山口廣『近代建築再見』(エクスナレッジ)改訂版や倉方俊輔+斉藤理『東京建築ガイドマップ』(エクスナレッジ)新装版も今年出た。建築博物館とは言わずとも、全国に小規模なものが分散配置されることになろう建築アーカイヴズへの動きも伝わってくる。これらは、おそらく忘れかけているのだろう過去の自己、「日本の近代建築」を鏡として取り戻す企てと呼べる。ル・コルビュジエの国立西洋美術館を世界遺産に登録する再びの挑戦もいずれ始まる(始まっているかもしれない──2011年にUIA大会が東京で開かれる)。樹木がトンネル状に覆い被さる文京区湯立坂の両側に、高層マンションと大学校舎が建ち上がりつつあるのをこの1年眺めていると、今後単体の建築ではなく都市環境を保全するという新たな回路もありうるのでは、と思う(阿佐ヶ谷住宅でも建築物より「居住環境」保全のほうが曖昧だが重要だったかもしれない。運動に役立つかは判らないが)。

多少意外なイメージとして「イタリアの近現代」という面を最後に挙げる。美学でもクローチェ、グラムシ、アガンベン、カッチャーリなどへの関心が高まっている(倉科岳志『クローチェ1866-1952──全体を視る知とファシズム批判』(藤原書店)など。『イタリア現代思想への招待』(講談社選書メチエ)の岡田温司は新刊が相次いでいる)が、ここではパオロ・ニコローゾ『建築家ムッソリーニ──独裁者が夢見たファシズムの都市』(白水社)を挙げる。北川佳子『イタリア合理主義──ファシズム/アンチファシズムの思想・人・運動』(鹿島出版会)もこの翻訳が世に出る後押しになっただろうか。日本の1940年代の建築は、体制に協力しようにもさせてもらえなかったと井上章一『夢と魅惑の全体主義』(文春新書)は議論するが、植民地建築や戦中体制を承継した戦後の展開、建築や都市に対する現代の一般の期待(の低さ)などを考えれば、だからといって何か肩の荷を下ろせるわけでもない。高付加価値のモノづくりに固執する産業において雇用は硬直化し、経済成長を置き去りに政府債務だけは成長(?)しつづけ、しかし国政はぐだぐだで独占化されたメディアに些末な事象ばかり報道される──という共通のデッドロックを挙げても仕方ないが、彼の国を考えるのも遅効性の薬として悪くない。

あまない・だいき

南後由和(社会学/東京大学大学院情報学環助教)

●A1石上純也

ヴェネチア・ビエンナーレ、資生堂ギャラリー、豊田市美術館での展覧会すべてに足を運んだ建築関係者も多いのではないだろうか。資生堂ギャラリーは極小の模型群が並び、豊田市美術館は極大なインスタレーションが並ぶという点で対照的で互いに均衡関係にあるようにも見えたが、双方とも「建築」を通して、そもそも大きさ・小ささというスケール概念自体を根源から捉え返す野心的で凶暴な試みだった。建築をこちら側とあちら側に分けるシェルターとして位置づけるのではない。石上は、建築と自然、建築と気象の対関係から、「と」を取っ払った。いわば、自然や気象をも「建築」として捉えようとするのだから驚いた。比喩ではない。スケールの操作によって、自然環境の成り立ちや振る舞いを「建築」に変換し、空間化している。なかでも豊田市美術館の個展は今年もっとも印象に残った展覧会だった。同展のカタログ『建築のあたらしい大きさ』(青幻舎、2010)は、生態学、気象学、航空宇宙学などに関する図版が満載で、建築作品・展示の写真とも対応関係をなしており大変興味深い。展覧会最終日は、本人との対談があるので楽しみにしている。

『建築雑誌』(日本建築学会)

中谷礼仁編集委員長と編集委員会委員によって繰り出される特集テーマ、寄稿者、記事内容には、毎号うならされた。「歴史」を扱う手つきにも大きな刺激を受けた。とくに「建築・有象無象」(2月号)、「〈郊外〉でくくるな」(4月号)、「建築写真小史」(7月号)、「エフェメラ」(11月号)などの特集が印象に残った。毎号、表紙の装丁が素晴らしいのですぐに袋を開けて手に取ってみたくなる。

「ART and ARCHITECTURE REVIEW」

フリーペーパー『ROUNDABOUT JOURNAL』を発行してきたTEAM ROUNDABOUTがART iTとコラボレーションした、ウェブ媒体での新たな展開。藤村龍至が巻頭で時の人へのCover Interviewを担当し、山崎泰寛がAfter Talkで巻末を締めるという構成には、フリーペーパーの形式が引き継がれている。コンテンツのレイアウトも洗練されていて、閲覧しやすい。TEAM ROUNDABOUTは今年も、「LIVE ROUNDABOUT JOUNAL 2010――メタボリズム2.0」を皮切りに、「Architects from HYPER VILLAGE」展、「CITY2.0」展、「After Action Report of CITY 2.0」展などと目覚ましい活躍だった。

『アーキテクチャとクラウド――情報による空間の変容』(millegraph、2010)

活字系の建築雑誌が相次いで休刊するなかで、本書は、TwitterやUstreamなどの情報環境を駆使した制作・流通の実験的な取組みだった。富井雄太郎のmillegraphをはじめとするインディペンデントの出版社の動きは今後も注目、応援したい。本書には、ストリート・アートを主なテーマとした大山エンリコイサムとのメール対談を寄稿させていただいたが、〆切ぎりぎりで、滞在先のベルリンのホテルから校正を送ったり、ノートPC内蔵カメラで著者写真を撮影したのを思い出す。浦部裕紀の写真も充実している。

「'おいしく、食べる'の科学展」(日本科学未来館)

assistantによる展示構成は「遊び」心に溢れ、インタラクティヴでウィットに富んだ仕掛けが盛り沢山で秀逸だった。会場は親子連れやカップルでひしめき合っていて、まさに野菜、魚、肉などが並ぶ市場(マルシェ)のような賑わいを醸し出していた。assistantはTOKYO DESIGNERS WEEKの「X2 TOKYO JITENSHA: 2010」に出展していたインスタレーションも、都市の移動や速度のノーテーションとして大変興味深かった。

「デザイナーズ集合住宅の過去・現在・未来」展(新宿NSビル)

手前味噌だが、ミサワホーム・Aプロジェクトからの依頼を受けて、本展のキュレーションを担当した。建築家、企画・仲介会社、マスメディアとさまざまな属性の方々に出展協力していただいた。会場構成は大西麻貴、照明デザインは岡安泉にお願いし、模型やグラッフィックなどの展示物の多くはすべて学生が自ら制作した。準備期間は徹夜が続くなど、それなりに大変だったが、建築家の方々は建築物の設計や展覧会などを年に複数こなしていることを思うと頭が下がる。

「建築はどこにあるの?――7つのインスタレーション」展(東京国立近代美術館)

「建築はどこにあるの?」と問いかけるインスタレーションは、一見、斜めから切り込むアプローチでありつつも、そうであるがゆえに「建築」の根源や本性に迫ることができていたように思う。同展に「とうもろこし畑」を出展した中村竜治は、そのほかにもDesign Tide会場構成など、石上と並んで2010年の活躍がとくに目立った。同展のカタログには、「建築物とインスタレーションの離接運動」というエッセイを寄稿させていただいた。

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2010

日本人かつ女性初のディレクターを務めた妹島和世の活躍はもちろん、ジャルディーニでは日本館の北山恒、塚本由晴、西沢立衛、企画展示館(旧イタリア館)のアトリエ・ワン、SANAA、藤本壮介、アルセナーレでは金獅子賞を受賞した石上純也、伊東豊雄など、各国と比して、日本人建築家の出展作品のクオリティの高さには目を見張るものがあった。ほかには、ルーマニア館、ベルギー館、OMAのPreservationに関する展示などが印象に残った。関連する動きとして、SANAAのプリツカー賞受賞は一般メディアでの報道が相次いだ。また、アトリエ・ワンの『The Architectures of Atelier Bow-Wow: Behaviorology』(Rizzoli)はこれまでの作品ほぼすべてが撮り下ろしの写真によって収録されているほか、アート・プロジェクトやリサーチに関する資料も充実していて決定版と呼ぶにふさわしい読み応えがある。

「佐藤雅彦ディレクション"これも自分と認めざるをえない"展」(21_21 DESIGN SIGHT)

指紋、虹彩などの生体認証により、自分でしか経験できない体験型の展示を楽しめると同時に、冷徹なまでに客観的なデータに自分が還元されることで、自分をめぐる想像や解釈の自由が切り詰められ、自らでは制御不能な自分=幽霊が自走していくという情報社会の恐さを感じさせられる展覧会だった。監視カメラや建物入口での生体認証など、都市におけるセキュリティ、プライヴァシー、排除をめぐる問題にも通じるテーマを内包していた。ちなみに「属性のゲート」では、顔認証技術をもとに、男性/女性、29歳以下/30歳以上などに区分けされていくのだが、31歳の自分は29歳以下のゲートが開いた。

LLOVE

展覧会兼ホテルという今までありそうであまりなかった展覧会。実際に宿泊して空間を体験できるというのは、建築の展覧会の強み。実際に宿泊した、長坂常らデザインによるシングル・ルームは、壁をくりぬいた長方形の空間が、壁の厚さを活かした本棚になっていて、本の出し入れを通して、隣の部屋とのインタラクションが起きるという「無関係な関係」の遊びが享受される。壁一枚挟んだ隣同士でもお互い匿名で無関係に生活しているマンション暮らしの読み替え/書き換えでもあった。カタログに「コンスタント・ニューヴェンホイスとニューバビロン」というエッセイを寄稿させていただいたほか、BOEK DECK LECTURE 02にも出演させてもらった。

「吉村靖孝 CCハウス展:建築のクリエイティブ・コモンズ」(オリエアートギャラリー)

建築の著作権というこれまでグレーゾーンとして曖昧にされてきた領域に鋭く切り込んだ展覧会で問題提起に富んでいた。図面のオープンソース化と購入者によるカスタマイズの事例として、図面の価格を設定し、実際に展開可能な仕組みとして複数の模型が提示されていたので想像が膨らんだ。日向野弘毅『建築家の著作権』(成文堂、1996)などを読んで建築および建築家の著作権に関心を持っていたこともあり、建築の作家性と著作権の関係など、触発される点が多かった。

東京時層地図

2010年はスマートフォンが広く普及した一年だったが、iPhoneアプリのなかで、ずば抜けて面白い。目くるめく時層へのダイブは、イマココと土地の記憶との共振へと誘ってくれる。東京を移動する際に持ち歩き、GPSが搭載されているというスマートフォンならではの都市の楽しみ方。ぜひ全国展開してもらいたい。

●A2

メタボリズム展:都市と建築(森美術館)

メタボリズム周辺のこれまで未発表の模型や図面などの貴重資料が目白押しの大規模展。八束はじめディレクション。建築のアーカイヴという観点からも重要な展覧会になるのは間違いない。

ホンマタカシ:ニュー・ドキュメンタリー(金沢21世紀美術館)

建築、郊外、東京、波などのシリーズ作をはじめ多彩な活動を展開する、ホンマタカシの初期から最新作までが総覧できる大規模な個展。SANAAによる金沢21世紀美術館の空間とどのように共鳴するのかにも期待が高まる。

大西麻貴+百田有希《二重螺旋の家》

大西麻貴+百田有希によるデビュー作となる住宅建築が3月頃には台東区谷中に竣工予定とのこと。スタディ模型の段階からプロセスを見ていたのでとても楽しみである。

なんご・よしかず

1979年生。社会学、都市・建築論。東京大学大学院情報学環助教。桑沢デザイン研究所、駒澤大学、法政大学、早稲田大学非常勤講師。共編著=『文化人とは何か?』(東京書籍、2010)。共著=『都市空間の地理学』(ミネルヴァ書房、2006)『路上のエスノグラフィ』(せりか書房、2007)『The Architectures of Atelier Bow-Wow: Behaviorology』(Rizzoli、2010)など。論文=「コンスタントのニューバビロン×建築界(1)(2)(3)」など。

日埜直彦(建築家/日埜建築設計事務所主宰)

建築や都市界隈で今年最も華々しいトピックと言えば、まずはSANAAや石上純也をはじめとする日本人建築家の活躍を挙げるほかないだろう。妹島和世がディレクターを務めた今年のヴェネツィア・ビエンナーレ建築展は、ここ最近社会的なテーマに向かっていたビエンナーレに祝祭性を取り戻し、建築のなしうることのごく基本的で即物的なありかたをあらためて提示した。近年都市や倫理を問うどちらかと言えばややこしいテーマ設定が続いていたが、どうしても閉塞するそうした指向とは異なった水準に、建築にできることのオルタナティブな可能性をあっけらかんと見せてくれた。評判もおおむね好意的で、近年になく多くの観覧者を集めたとのこと。まさにビエンナーレが掲げたテーマ通り、People meet in Architectureというところだろう。また未見ではあるが、SANAAとしての活動においても、ロレックス・ラーニングセンターの空間の分節と連結の新しさは疑いないし、西沢立衛の豊島美術館も彼の代表作のひとつにふさわしい強度がある。

ヴェネツィアで金獅子賞を勝ち取った石上純也の国内で開催された2つの展覧会も特筆すべきだろう。資生堂ギャラリーでの展示はとりわけ面白く、フォーカシングとスケール、展示の密度がすばらしかった。個々の展示物の小ささがプレゼンテーションのフォーカスを明確にし、同時にそのスケールがモノとして成立させることとアイディアの緊張関係をうまく引き出していた。それぞれのプロジェクトはおおむね共通のアプローチから始まっているが、それが喚起するイメージは多様な方向へ向かい、全体としてあの小さなスペースにひしめき合っているような充実した展示だった。豊田市美術館での展示は個人的には幾分持て余し気味に感じられたが、徹底してアイディアをモノに定着しようとする姿勢には誰もが脱帽せざるをえないだろう。それがどこに向かうのかがここから問われるにしても、まずは見事と言うほかない。

都市に関する展覧会「Struggling Cities」にこの1年取り組んでいたからとりわけそう思えたのかもしれないが、世界的な傾向として都市への問題意識が量的にも質的にも積み上がってきたのを実感する1年でもあった。都市人口が世界人口の50%を突破した今年、都市論の周辺にいくつか重みのあるトピックがあったように思う。

ポンピドゥ・センターでの「Dreamlands」展は20世紀に組み立てられてきたさまざまな都市論をひとつのストーリーに編み上げ、包括的かつ明確なヴィジョンを打ち出していた。ロバート・ヴェンチューリ『ラスべガス』やレム・コールハース『錯乱のニューヨーク』のような過去の都市論は、多かれ少なかれケーススタディとして、徴候を読み取るべき先鋭化した事例として書かれていた。しかしもはやそのように読むことはできない。それは世界中に伝播し、コピーされ、より徹底されている。本質的には同じものが、しかしさまざまに翻案され、都市の前景を覆う。要するに見えるもの一切がダックでグリッドでスペクタクルなのだ。コールハースが言う「ジェネリック・シティ」が、投資対象としての都市であることがあからさまになり、だからこそ目論見書で評価されるジェネリックな紋切り型に自己完結する。権力と資本と欲望の循環が都市を規定する文脈となり、スター建築家のアイコニックな造形がデコレイテッド・シティのビルボードとなる。都市は大衆化することで巨大な人口をかき集め、場当たり的にスペースをでっち上げ、秩序や文化などお構いなしに肥大する。善悪の彼岸というよりは、ただの現実だ。もはやそこからネオリベ批判に向かう構図もクリシェに過ぎない。

都市を論じることにかけては人後に落ちない磯崎新が最近唱える一種の都市三段階論も、そうした認識から始まる。故あってほぼ同じ内容のレクチャーを何度か聴講したが、現代都市の状況をこのように対他的に捉えた論はそう多くはない。『新潮』2010年10月号に掲載された論文「〈やつし〉と〈もどき〉」でその概要を読むことができる。著書『建築における「日本的なもの」』書評への応答として書かれているため論文自体は幾分複雑になっているが、基本的なレトリックは非常に単純であり、19世紀的なシティ、20世紀的なメトロポリス、21世紀のハイパー・ヴィレッジという図式に尽きる。古典的都市、近代主義の都市、それぞれわれわれは知っているが、今目にしつつあるのはそうした既知の都市像には収まらない様相を呈し始めているのではないか、というわけだ。情報技術により空間的障壁を取り払われた「グローバル・ヴィレッジ」の裏側において、道路やゾーニングなどの物理的インフラよりも携帯電話やITデバイスに支えられ柔軟性を獲得した都市様態としてのハイパー・ヴィレッジである。そう要約してしまえばあまりにわかりやすいお話だが、しかし現実にわれわれの生活のどれほどがこうした技術によってサポートされているか考えると、レトリックとばかりは言ってられないだろう。twitterやfacebookのようなSNSは、たしかに世界中を繋ぐが、それ以上にむしろ身近な知人との距離を縮めている。古典的なリアルとヴァーチュアルの二分法が意味をなさないのは無論だが、個々の人間の都市の使い方はコミュニケーションツールによって急速に変化しており、しかも変化の質は不可逆に思われる。都市構造が都市生活を規定する、ということはあるレイヤーにおいて依然として事実であるにせよ、他のレイヤーが重みを増し、都市の物理的な水準の意味合いはずいぶん変わってきているはずだ。

そうした文脈を幾分カリカチュアしながら現実化したものとして、《完全避難マニュアル 東京版》を考えてみるとどうだろうか。もちろん期限を区切られて開催される演劇・パフォーマンスであり、つまり作品ではあるのだが、同時にその縁は都市生活そのものに接し繋がっている。都市のインフォーマルな現実、言ってしまえばハイパー・ヴィレッジ的な様相そのものがそこでステージとなる。本来昨年の《個室都市》と《完全避難マニュアル》の真っ当な評価は別の角度からなされるべきなのかもしれないが、それでも断片化した都市に向けられた意思において、磯崎の論と共振するところは少なくないのではないか。