Struggling Cities──60年代日本の都市プロジェクトから

(Struggling Cities展企画監修者による解説)

(Struggling Cities展企画監修者による解説)

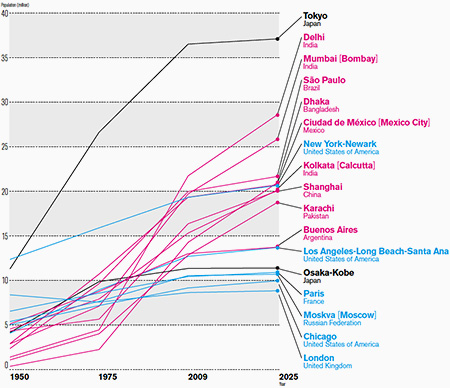

現在、世界人口の半分が都市に住む時代になりました★1。20世紀の中頃にはまだ25%に過ぎなかったことを考えると、5000年かけてゼロから25%までゆっくりと増えていった都市人口の割合が、たった50年ほどで25%から50%になったということです。近代化がもたらしたこの爆発的な都市化の進行は都市のあり方を根本的に変え、せき立てるように新しい条件への適応を都市に迫ります。一個の都市の規模が大きくなれば都市が有機的な一体性を保つことは難しくなります。近代化がもたらすさまざまなデメリットの克服も都市の規模が大きくなればそれだけ困難になります。都市の巨大化──メガシティ化こそ現代の都市の最前線です。

このメガシティ化に1960年代の東京も直面していました。当時、東京の人口はおよそ2000万人、なお急速に巨大化していました。近代化が引き起こした交通渋滞、大気汚染、住戸の不足、地盤沈下など都市の危機的状況が当時の新聞をにぎわせていました。こうした危機を克服するため高度成長期の日本は工業生産力を動員して都市改造を施し始めます。こうした都市を巡る活性化した気運に乗り、建築家たちはきわめて野心的な都市プロジェクトを発表していきます。それはテレビ、新聞、雑誌などの大衆メディアで報告され、一定の社会的関心を呼びました。近代化が輝かしい未来を約束すると素朴に信頼する空気がかろうじて残っていました。代表的な三つのプロジェクトとして、丹下健三による東京計画1960、菊竹清訓・大高正人・槇文彦・黒川紀章の4人の建築家を含むメタボリズム・グループの提案、磯崎新の空中都市を挙げることができます。

しかし仔細に見てみると相前後して発表されたこれらのプロジェクトは、その意味においてずいぶん違いがあります。危機に対して合理的/計画的に対応しようとする丹下健三、危機感をバネにプログレッシブな提案を行なうメタボリストたち、そして本質的な危機を、むしろ計画することそのものを拒絶するようになった都市の変質に見た磯崎新。この変移は、近代から現代に至る時代の推移に重ねて見ることができます。時代は着実に近代主義への懐疑に向かい始めていたのです。

これらのプロジェクトは実現しませんでしたが、近代的な都市計画にもとづく都市は世界中で実現しました。構想はしばしばまったく不十分にしか実現しませんでしたが、現在に至るまで計画が受け継がれ成長しているものもあります。計画が実現してもその周囲に無秩序なエリアが取り囲み、どちらが都市の本体かもはや定かでない場合もあります。ごくまれな例を除けば、これら近代の野心的な都市計画は、持続性を欠き、一貫性を保つことに失敗したと考えざるを得ません。この現実を見てみることから、あらためて磯崎新が見ていた都市計画の本質的な困難が見えてきます。都市の理想像を描き、持続的に共有し、一貫性を持って実現することは、現実にはきわめて困難なことなのです。

しかしそれは困難というよりも、不必要なことなのかもしれません。東京は世界最大のメガシティであり、今後も当分のあいだそうです。ですが東京に住むわれわれはそのことをまず意識しません。1960年代の危機感を思い起こせば、意識しないで済んでいるということ自体たいしたことです。東京には理想はたぶんありません。一貫性もありません。でもそのことで困ってはいないのです。もちろんマイナーな問題はいろいろあります。理想を抱かないということ自体が閉塞なのかもしれません。しかしそういうメガシティでも機能的でありうる、ということを東京は現実をもって示しているようです。

下図は国連の統計による実数ベースの都市人口をプロットしたものです。一番上、つまり最大の人口で推移する黒で描かれたグラフが東京の人口を示し、青いグラフが先進国の都市人口、ピンク色のグラフが後進国の都市人口を示しています。ここで問題は、黒の東京のグラフは、はたして青で描かれるべきなのか、ピンク色で描かれるべきなのか、ということです。あえて言うなら私は東京を、この爆発的に拡大している今後のメガシティの未来の姿とは言わないまでも、非西欧型の都市が周辺から人口を吸い集め、拡張し、ある種の成熟を経ていくひとつのモデルとして見ることができるのではないかと思うのです。

- 世界の主要都市の人口推移グラフ

同展、展示パネルより

都市はある意味で生き物のようなところがありますが、東京は理性的な生き物というよりも、かなり分裂症的で自堕落です。こうしたでたらめが通用した理由のひとつに冷戦下の日本がおかれた特殊なぬるま湯的状況があることは間違いなく、このような性質が、どこまで東京に固有の性質で、どこまで一般化可能なものなのか、見分けることは困難です。結局のところ最初に述べたように、他のメガシティは他の固有性に基づきつつその有機体を組織し続けるのでしょう。ですがどうやらこういうことは言えそうです。つぎはぎだらけのパッチワークのような都市において、古い都市に新しい都市が重なり、計画的な街区と無秩序な街区が隣接する、そのような状況は弾力性に富む都市組織を生み、しばしば実際的な必要にのみ導かれたこうしたアドホックさは、合理的計画よりもはるかに効率的で機能的であると。

しかし新しい街区が既存の都市的コンテクストと有機的な関係を取り結ぶことはさほど簡単なことではありません。単に馴染みよく配慮されるだけでは都市は遺物のようになるでしょう。都市が生き生きとした活性を保つためには、多かれ少なかれコンテクストを更新していくプロジェクトが必要です。この点で東京もさほど成功しているとはいえません。東京がこうした多変数のネットワークのような生理をもっていることが意識されたとしても、それを乗りこなすためになにが必要かはよくわからない。しかし多くのメガシティがパッチワーク化しつつある現実を見るとき、ツリー上の組織イメージの延長線上で都市を考えることがいかに不合理で非効率的なことかは明らかです。本来関係のないものを結び合わせ、新たな有機性を形成するような、都市への新しいヴィジョンが必要なのです。建築や都市を巡る意識のフレームはグローバリズムとネオリベラリズムの隆盛により現在抑圧されています。この抑圧から具体的で確かな一歩を踏み出すために、われわれはどのような都市へのヴィジョンを抱くことができるでしょうか。

★1──World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database

URL=http://esa.un.org/unup/

- Struggling Cities展、カタログ

本文は、Struggling Cities展のカタログに掲載された序文の原文です(カタログは英語版のみ)

国際交流基金海外巡回展

Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s

[上海展]

会場:世界金融センター

会期:2010年10月14日(木)〜11月7日(日)

主催:国際交流基金

http://www.jpf-exhibition.com/jp/show2.html

ひの・なおひこ

1971年生まれ。建築家。日埜建築設計事務所主宰。芝浦工業大学非常勤講師。作品=《ギャラリー小柳ビューイングルーム》《セントラルビル》《横浜トリエンナーレ会場構成(BankART Studio NYK)》ほか。「Struggling Cities」展企画監修。