上海万博を歩く

世界の中心としての中国館

遅ればせながら、9月の中旬、上海万博を訪れた。 プレス枠でもなんでもない。ただの一来場者として、2日間、会場を歩いた。したがって、一番人気の中国館や日本館の展示まで見ようとすれば、軽く三時間や四時間待ちになるために、北朝鮮やモルジブなど、15分程度ですむような待ち時間が少ないパヴィリオンは数多く見学したが、まずはすべての建築の外観だけでも見ることを優先し、人気の展示はスキップしている。それでも、今回の万博における出展は189ヶ国、57の国際機関であり、史上最大の規模だ。それは会場の面積にもあてはまり、愛知万博のおよそ倍である。ひたすら歩くだけでも、大変な作業だった(結局、全館を近くで見ようとしたら、対岸に渡る以外に会場内の交通機関は使わなかった)。ともあれ、本稿は基本的にパヴィリオンの展示内容ではなく、外観をベースにした建築のデザインに関して述べることになる。-

-

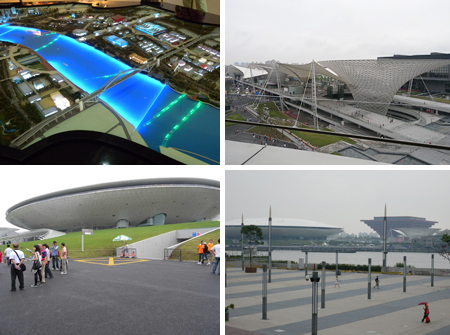

以下、左上から右下へ

1──会場模型

2──万博大通り

3──万博文化センター

4──対岸から見る万博会場

対岸から見る万博会場

全体構成は以下の通り。黄浦江の南岸のメイン会場は、中央にダイナミックな膜構造の天幕が続く万博大通りが走り、その東側にアジアや中近東、反対の西側にヨーロッパ、アメリカ、アフリカのナショナル・パヴィリオンが並ぶ。川を挟んで対岸の浦西サイドには、企業館が続き、東端にベストシティー実践区が位置している。筆者は、ここに記述した順番でまわった。もっとも印象的なのは、各国のパヴィリオンがにぎやかであること。例えば、ミラーリェス・タグリアブエ(EMBT)の設計した籐製パネルでおおわれた有機的なかたちのスペイン館や、中国の王振軍が手がけ、超巨大スクリーンを内部に抱え込む円盤状のサウジアラビア館。愛知万博がモジュール・システムによる箱型の倉庫的な空間を分配し、国によって何単位を使うかの違いはあっても、ほとんど造形的な差異が出なかったことに比べると、上海万博はむしろ大阪万博の会場の雰囲気に先祖帰りしたかのようだ。-

-

5──スペイン館

6──サウジアラビア館

7──北朝鮮館

8──アメリカ館

メイン会場の中心に立ち、もっとも目立つのが、中国館である。「東方の冠」というニックネームをもつ、逆ピラミッド型の形状。そして中国を象徴する赤色。高さ69mは最大であり、対岸の会場からも、巨大なUFO型の万博文化センターとともに、ひときわ大きく見える。設計を監修した華南理工大学建築設計研究院の何鏡堂院長は、若い世代ではなく、決して洗練されたデザインではないが、一度見たら忘れられないインパクトという意味で、アイコンとしては成功したといえるだろう。なお、万博の終了後も恒久的に残る展示施設である。木造建築の斗栱から着想を得たディテールは、安藤忠雄によるセビリヤ万博の日本館のパクリとも騒がれたが、それほど似ているとは思えない。安藤の方が全体の造形が現代的にすぐれているし、中国館の伝統表現はベタだ。そもそもアジアの木造建築圏において過去との連続性を意識すると、どこでも帝冠様式と類似した造形が出てきてしまうように、目くじらを立てるほどのことはない。日本の専売特許ではないし、ルーツを言い出したら、もともと中国の最新の木造技術を輸入していたのは日本である。

-

-

9──中国館

日本館はどうだったのか

国別のパヴィリオンの全体的な傾向を説明しよう。アジアや中近東のエリアは、イスラムのアーチを多用するイラン館や仏塔を巨大化させたネパール館など、露骨に伝統的なデザインを踏襲したものが多い。ただし、モロッコ館のように、そうした外観でも、三層の空間構成と中庭を巧みに展示の流れと関連させる、すぐれたパヴィリオンも認められた。オセアニアのエリアでは、内部のスロープを登りきって、最後に屋根の斜面を降りるニュージーランド館などが健闘している。またアメリカやアフリカのエリアは、総じてデザイン的に特筆すべきものが少ない。アフリカの共同館では、拙いながらも出展する悦びを感じるものもあったが、おそらくアメリカ館は、万博におけるプレゼンスを重視していないのだろう。やはり、建築家の力量を感じさせる成熟した個性的な造形が目立つのは、ドイツ館、フィンランド館、ルクセンブルク館、デンマーク館など、ヨーロッパのエリアだった。-

-

10──イラン館

11──ネパール館

12──モロッコ館

13──ニュージーランド館

14──ドイツ館

15──フィンランド館

16──ルクセンブルグ館

17──アフリカ共同館

18──日本館

19──グラーツのクンストハウス

指名コンペで選ばれた日本設計による日本館は、環境とエコロジーに関するスペックを数多く搭載した高性能のパヴィリオンだが、かえってデザインの焦点が定まらず、結果的に建築的な存在感はあまり示せていなかったように思う。『Casa BRUTUS』8月号の20ページに及ぶ上海万博特集も、改めてよく読むと、まったく日本館に触れていない(デザインにNo!という意思表示だろう)。光、水、風の自然エネルギーが循環するエコ・チューブと呼ばれる6本の穴があり、「生命体のように呼吸する建築」をめざしたという。せんだいメディアテークのチューブに比べると、もっと有機的な全体の造形と絡まりあうような印象だが、角がつきでるナマコのようなかたちは既視感が伴う。前回の愛知万博の日本館、あるいはピーター・クックが設計したグラーツの美術館などが思い出される。ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展で過去15年に4度も金獅子賞を獲得したように、世界的にも高く評価された日本の建築デザイン力が、上海万博のような建築のオリンピックにおいて実力を発揮できないのは残念であり、単純にもったいない。隣のマス・スタディーズによる韓国館は、スティーヴン・ホール的なヴォリューム操作とハングルをモチーフにした幾何学的なグラフィックを合体させていたが、デザインにおいて日本館は負けている。 筆者が個人的にベストだと考えたのは、トーマス・ヘザウィックが設計したイギリス館であり、次点はその向かいのオランダ館だった。イギリス館は、長さ7.5mに及ぶ6万本のアクリルの棒が内外を貫き、たんぽぽのような、あるいはタワシのようなぼやけた輪郭をもつ。アクリルの端部には種子を埋め込み、全体としてはノアの方舟のごとき「種子の大聖堂」となるわけだ。イギリスはこれを中国への贈り物とみなし、包装紙を開いたようなランドスケープがパヴィリオンのまわりに展開する。知的でセンスのある思い切ったアイデアだ。またジョン・クルメリングによるオランダ館は、400m続く「ハッピーストリート」を昇り降りすると、両側に約20の家型の展示施設が展開していく。一見、馬鹿ぽいデザインだが、ポストモダン的な空間装置にモダニズムの住居がはりつくアイロニーや、スロープを歩きながら、まわりの会場の景色を楽しめるサービスが素晴らしい。

-

-

20──韓国館

21──イギリス館

22──イギリス館

23──オランダ館

24──オランダ館

万博都市としての上海

水辺に多くのパヴィリオンが並ぶ風景は、セーヌ川沿いの都市開発と連動したかつてのパリ万博と似ているが、上海万博はスケール感がさらに大きい。フェリーで黄浦江の対岸に渡ると、企業館が集まる浦西地区である。旧江南造船所を再利用し、リユースを想定した単管格子を組んだデザインになっている、日本郵政一級建築士事務所による日本産業館をはじめとして、このエリアではリノベーションが多い。ベストシティ実践区でも、ハンブルグ館など、エコロジー建築そのもののを展示しているほか、幾つかの都市共同館など、もとの躯体のフレームがわかるような再生建築が目立つ。「より良い都市、より良い生活」という全体テーマにもっともよく応えているのは、このエリアだろう。また両岸のテーマ館の展示も、大がかりな映像とインスタレーションによって、ライト、アーキグラム、MADらのイメージなども紹介しつつ、未来都市の可能性をストレートに提示していた。-

-

25──リノリベーションによる共同館

26──ハンブルグ館とアルザス館

27──テーマ館の未来都市展示

28──日本産業館

会場からは浦東地区の新しい超高層ビル、上海環球金融中心が見えるのだが、万博と都市が地続きになっているような錯覚をおぼえた。上海の訪問は5回目だが、初めて訪れたのが、およそ20年前。当時は地下鉄がなく、超満員のバスで移動した。浦東に超高層もなかったが、驚異的な速度で風景が変わっている。筆者との共著『ぼくらが夢見た未来都市』(PHP新書、2010)で磯達雄が指摘したように、現実の都市がかつての未来都市のイメージに追いついてしまった。すでに万博が都市を模倣している。今回、パスポートに各国のスタンプを一生懸命集めたり、開場前から長蛇の列をつくる中国人を見ながら、大阪万博のときの熱狂は、こうだったのだろうと想像した。しかし、当時はメタボリズムを含む、さまざまな建築家の尽力によって、会場の中にだけ、未来の風景が展示されていたのである。逆説的だが、上海万博の空間体験を通じて、アジアで初の万博を実現すべく奔走した1960年代から70年にかけての日本人のすごさを改めて実感した。

-

-

29──上海環球中心