対談:郊外の歴史と未来像[1]

郊外から建築を考える

郊外から建築を考える

- 三浦展氏、藤村龍至氏

所沢「第四山の手」とセゾン文化

三浦展──ツイッターでのちょっとしたやりとりをつうじて、今回藤村さんと対談を行なうことになったわけですが、きょうは僕としては、藤村さんのパーソナル・ヒストリーをおうかがいすることで、「郊外世代」が何に根拠を求めてものをつくっているのかを探るきっかけにしたいと思っています。さっそくですが、藤村さんは1976年生まれで、いわゆる郊外育ちなんですよね?

藤村龍至──はい。都内で生まれて、保谷市(現西東京市)でしばらく過ごしたのち、80年にトトロの森で知られる埼玉県所沢市の椿峰ニュータウンに引っ越してきて、そこで育ちました。高校生の頃は新所沢パルコまで自転車で行き、そこに自転車を止めて、西武新宿線に乗って川越まで通学していました。中学の頃から池袋に足を延ばして西武美術館で展覧会を見たりしていましたし、高校の時は所沢のことがわかると思って堤康次郎、清二、義明さんたちの本や上野千鶴子さんたちがまとめられた『セゾンの発想──マーケットへの訴求』(リブロポート、1995)などを読んだりしましたね。80年代のセゾン文化は、自分のルーツとして興味がありますので、そのあたりをきょうは三浦さんにおうかがいしたいです。

藤村──82年というとちょうど私が所沢に引っ越してきた直後ですね。88年に所沢の地価の上昇率が日本一になったわけですが、その頃に、こちらの1986年の『アクロス』の記事にあるように、母親が「所沢は『第四の山の手』と呼ばれているのよ」と言っていたことを覚えています。

三浦──それは責任重大ですね(笑)。ほかにも第四山の手だと言われて所沢や新百合ヶ丘に引っ越した人を知っていますから、かなり影響力があったんでしょう。「第四山の手」とは、当時のパルコの経営者だった増田通二さんがつくった概念で、その「第四山の手ゾーン」に所沢を入れた。新所沢にパルコを出店するという企業戦略上そうしたのです。世田谷、目黒の山の手住宅地の延長線上に、田園都市線、小田急線があり、杉並の延長線上に西武線の所沢があるというわけです。新所沢はパルコとしての本格的な郊外店としての第1号だったので、かなり力が入っていたんです。

藤村──千葉や津田沼は西友からの転換ですよね。

三浦──そうです。ゼロからの出店は所沢が初めてだった。だから所沢がいいマーケットなんだということをパルコに入るテナントに証明しないといけなかったんです。

ところで椿峰ニュータウンが完成したのはいつなんですか?

藤村──完成したのは1985年です。

三浦──どこが開発したんですか?

藤村──いまはもう倒産してしまったのですが日本新都市開発というディヴェロッパーです。所沢ニュータウン、日大の芸術学部がある「エステシティ所沢」やほかには埼玉だと東松山にある鳩山ニュータウン、茨城県の竜ヶ崎ニュータウンなども日本新都市開発が手がけたものですね。

三浦──どこにどんなニュータウンがあるということを藤村さんはいつ頃から意識し始めたんですか?

藤村──子どもの時です。日本新都市開発のニュータウンに住んでいるからか、日本新都市開発のニュータウンの広告がよく入ってきたんです(笑)。だから今度こういうニュータウンができるんだというように広告を見ていましたね。開発によってトトロの森が縮小されていくことに対しては不快という感覚はなく、どちらかというと今度何ができるんだろうというワクワク感がありました。一番不快だったのは、本を買うにしてもCDを買うにしても池袋にまで出なければならないことでした。コンテンツに出会うために毎回バスで15分、急行で40分の時間を費やさなくてはならない、郊外独特の距離感が不快でしたね。

三浦──90年代だから、まだTSUTAYAはなかったのかな。

藤村──そうですね。TSUTAYAは所沢にはなかったです。ちょうど郊外が一番空白の時代でした。もう少し後になるとTSUTAYAもイオンもできますので消費のメニューとしては多少多様化したのではないですかね。

三浦──当時はあくまでベッドタウンで商業、文化が足りなかったんですね。

藤村──ですから所沢の書店にないような、とくに建築系の本を手に入れたいときは、池袋の西武にあるリブロに行ってました。また、当時はセゾン・カルチャーがまだ元気なときだったのでセゾン美術館の展覧会に足を運んでいましたね。

三浦──いつぐらいからセゾン美術館には行ってたんですか?

藤村──小学校高学年の頃、まだ西武美術館の頃(1989年セゾン美術館に改称)からなので80年代からです。

三浦──それはませてるねえ(笑)。

藤村──最初は古代エジプトの文明展というようなものだった気がします。一番衝撃を受けたのは高校生の時に見た「安藤忠雄」展(1992)ですね。建築を志すきっかけになりました。

三浦──80年代に「第四山の手」について講演で話すと、田園都市線に住んでいる主婦などの女性は「うれしい。私たちは山の手の住人なのね」という反応でした。その頃僕が住んでいた自由が丘に、田園都市線の新築マンションのちらしが入ってきたんですが、「私もこれからたまプラーザ夫人」というようなコピーのものがありましたね。「金曜日の妻たちへ」シリーズ(1983−1985)以降、当時の40歳前後の団塊世代の主婦のもつ田園都市線に対するイメージがよくなったのだと思います。沿線に住む多くが高学歴の専業主婦ですし、いまで言えば勝ち組なわけです。所沢の主婦よりは、青葉台の主婦ですと言ったほうがイメージはよくなった。

しかし、男性は逆の反応でしたね。「通勤時間が長くて、しかも満員で、なんで俺たちが山の手の住民なのか」と。でも、同じ講演を所沢の男性が聞いた場合は、たとえ郊外のネガティヴな面を話しても「僕は幸せですけど......」という反応が返ってくる。男にとってはどんな会社で働いているかが問題であって、住んでる場所はあまり関係ないからなのでしょう。それこそ柏でもユーカリが丘でもいいわけです。24時間同じ地域で生活している専業主婦とは違う。あるいは、埼玉のある種の凡庸さに居心地のよさを感じるのかもしれませんね。無理して背伸びをするのとは違う。

藤村──そうですね。今思えば、都心部から引っ越してきた埼玉のお父さんたちは背伸びしなささ、等身大の心地よさを感じていたのかもしれません(笑)。

ニュータウンを歩き郊外の歴史を探る

三浦──郊外には歴史がないと思われがちなのですが、当然ながら歴史はある。じつは先日、椿峰ニュータウンを歩いてきました。訪ねてみて肌で感じました。所沢市のホームページによると、そもそもこのあたりは縄文遺跡があったり、歴史のある地域なんですね。神社も多い。藤村──中氷川神社などがありますね。

三浦──では、僕が撮ってきた写真を見ながらお話ししていきましょう。

西武鉄道狭山線の下山口駅から歩きました。

藤村──山口城址のあたりですね。

三浦──農家やお寺を迂回しながらニュータウンの端に行き当たります。

藤村──ここはちょうど通学路でしたね。

三浦──ピンクのカバがいるような公園ではなくもともとの雑木林をそのまま使っている公園です。中央線で言えば善福寺川公園や井の頭公園の中に住宅が立地しているようないい感じの配置になっています。すごく植生がいいですね。都心から最も近い自然、いい森林だと思います。その自然を囲むかたちで散歩道になっている。ずっと昔は石神井公園あたりもよかったのかもしれないですけど。青葉台にこの二日後に行ったのですが、青葉台はこういう宮崎駿が好むような植生ではない感じがしますね。

三浦──そして道幅が狭いんですよ。僕にとってはいい感じです。田園都市線はもう一車線ぶんくらい広い。アメ車でキャンピングカーを引っ張ってもだいじょうぶという感じでしょうかね(笑)。一方、こちらは日本的なスケール感でつくられている。

緑も30年経っていますからこのくらいに育っているわけです。周りと調和しているので地元の木ですかね。

藤村──はい。自然の植生を保存するという設計方針だったと聞きました。

三浦──千葉ニュータウンに行くと駅前に同じ高さの木がずらっと同じ間隔で並んでいて僕にとっては非常に不愉快なんですが、ここは無造作な感じがしていいですね。これはテラスハウスです。阿佐ヶ谷住宅的ですね。斜面を利用しています。メゾネットが配置されていて非常によくできていますね。

三浦──このあたりは80年代にできた家だと思います。

藤村──そうですね。

三浦──建て売り分譲が多いのでしょうか。

藤村──はい。部分的には建て売りではないものもありますが、ほとんどそうですね。

三浦──これみよがしなつくりの家はなく、車も国産の大衆車が多いですね。青葉台は外車が多い。

三浦──次が椿峰西公園ですね。だんだんトトロの森に近づいていきます。

三浦──ざっと見てきましたが、私がこれまでいろいろニュータウンを見てきたなかでも椿峰は非常にすばらしい場所です。

藤村さんは、建築家を志す前、小学生の頃からニュータウンに関心があったんですよね。子どもの頃に実際にニュータウンを見て回ったんですか。

藤村──自転車で遠出するようになったのはもっと後でしたが、近所に新しい街区ができると、見に行ってましたね。

三浦──僕も子どもの頃は、自分の家のまわりにどんどん家が建っていたので、それを自転車で見に行ってましたね。ニュータウンはなかったですけど。

松が丘は80年代後半ですか?

藤村──そうですね。椿峰よりちょっと後でした。西武系ですね。

三浦──松が丘だと、バブル様式になってくるんですね。街路はどこにでもあるなというようなものですし、家はいわゆる「ショートケーキ・ハウス」です。「その土地」らしさ、「このニュータウン」らしさはないわけです。

三浦──所沢ニュータウンはもっと古いんですよね?

藤村──椿峰より少し早いはずなので、70年代前半ではないかと思います。

三浦──1980年に起きた金属バット殺人事件の一柳展也の家に似た感じで、いま見るともうちょっと工夫がほしいという感じですよね。

三浦──隣の公園は木が生い茂ってはいますけど、公園は公園、住宅は住宅というように分けてつくってある。街路は街路で街路らしくまっすぐで幾何学的につくられている。歩いていて楽しくない。ここに住みたいという魅力は見出しにくいかもしれない。

大量供給で均質化に向かった郊外

三浦──マンションも75年くらいまでは一つひとつ設計していましたよね。名前が同じシリーズものであっても、敷地などの条件に応じて違う形のものをつくっていた。僕の事務所のあるマンションなどがそうですね。ところが、ライオンズマンションなどの大規模なシリーズものの登場で、外観も大体同じ、間取りも同じ、部材も同じで大量に仕入れて価格を下げて大量供給していくことになったと思うんですね。それはなぜかというと団塊世代が家を買う時期と重なるわけです。それまでは比較的富裕層向けだったマンションが大衆向けになる。かつ、オイルショック後でコスト意識が強まった。だから、同じ規格のマンションがつくられるようになった。 住宅でも85年くらいからはパターンが決まってくる。狭山だろうが青葉台だろうがみな同じようなものになっていくんです。大量に仕入れて大量に同じようなものをつくる時代になったと思うんですね。

ですから郊外は最初から均質なのではなくて、団塊世代が家を買う量に応えるために均質化したという面があるかなと思うんです。どの地域でも同じ設計で同じような家が同じような間隔で建っている状況はそんなに古い出来事ではないのかもしれない。藤原新也で言えば、『東京漂流』(初版=情報センター出版局、1983)で撮影された東急田園都市線沿線の宮前平にあった一柳展也の家のあたりは、おそらくそれほど画一的ではなかっただろうと思う。ところが『乳の海』(初版=情報センター出版局、1986)で撮影された、一柳家を建て替えた家はショートケーキ・ハウスなんです。つまり、商品としての性格が強まっていて、日本のどこでも同じようなツーバイフォーの家が建つようになる時代になる。地価が高騰したから上物にお金がかけられなくなったということもあるでしょうが。

きのう西荻窪でたまたま1960年築のマンションを見つけたんですけど、見るからにセメントをたくさん使っている。不動産屋さんによると、昔は基準がなかったので使いたければいくらでも使ったということらしいんです。地震が起きてこのマンションが倒壊するなら東京中の建物が壊れるなんて太鼓判を押していました(笑)。民間ではこの頃は家やマンションをつくることが標準化されていないんですね。

次は青葉台を見てみましょう。駅北のもえぎ野から、桜台、みたけ台、柿の木台を回って、最後に南口のしらとり台を見て来ました。

まず駅前のバスターミナルですが、乗り場が昔より増えていますね。すごいピストン輸送の場所ですね。

三浦──これは駅の北のもえぎ野というところで、造成当初からある公園らしいです。

三浦──しゃれたつくりのお医者さんがあります。

三浦──田園都市線らしい並木道です。椿峰と比べると道が広く、木の背が高いですね。枝が車の通行のじゃまにならないように切られていますね。このあたりは85年以降に開発された感じがしますね。とはいえ最近建ったものあるので、それなりに多様性はあります。

三浦──もえぎのこかげ道という通りです。

三浦──坂が急です。当日は暑かったから誰も歩いていません。車庫の上に建物がある家が非常に多いので高齢化してくると階段の上り下りが大変になるでしょうね。

三浦──ここは古い地域ですね。築40年を超えているような家もある。田園都市線が開業したのが1966年ですから、最初の頃の家じゃないですかね。

三浦──建築家が設計したような家も散見されました。

三浦──近隣農家の無人販売所が出ていたりしますね。

三浦──古いお寺です。

三浦──これはみたけ台です。70年代から80年代にかけての開発でしょう。外灯をはじめ同じデザインで統一されています。落ち着いた住宅地です。

三浦──これはたちばな台公園ですね。がけの上です。いいところですが、誰もいない。がけの下も「みたけ台」という名前になっているのが面白い。このへんはかなり起伏があります。

三浦──急な階段です。

三浦──ゆったりした家並みで、均質で画一的という感じはしません。

このあたりは青葉台の駅から徒歩で25分くらいかかるエリアなので住宅地の中をバスが運行しています。みたけ台線の一部区間では、停留所でなくても乗客の止まりたいところで止まってくれるんだそうです。

三浦──ガーデニングをしている家が多いです。

三浦──階段を上がってさらに別の家になっています。車もボルボなど外車がかなりありましたね。表札もちょっとふつうとは違うファンシーなものがあります。これらは青葉台北口の特徴といえるでしょうか。古そうなお店も少しですが残っています。

三浦──ここは南口のしらとり台です。このあたりまでくるとJR横浜線の十日市場駅のほうが近い。つまり本来が商工混在地域です。大企業のホワイトカラーが中心なのが青葉台駅の北側だとすると、しらとり台は地元の会社経営者も多く住んでいるのかなというイメージがしました。玄関まわりにガーデニングもありませんね。あまり飾っていない。カルチャーが違うんですね。

三浦──コロニアル様式ゾーンもありました。

三浦──青葉台も田園都市線開業から45年ほどの歴史があるので、多様な年代の住宅が混在しているし、古い住宅地にも最近建て替えられたらしいものもあり、思ったより均質な感じはしませんでした。が、それにしても戸建て住宅ばかりだし、同じ街区の住宅は同じデザインだし、椿峰のような自然を活かした開発ではないし、商店はほぼ駅前に集中しているし、という意味では、典型的な郊外住宅地だと言わざるをえないでしょうね。

思想ある開発、

減歩率35%、緑地率14%の椿峰ニュータウン

三浦──いくつか東京近郊のニュータウンをかけ足で見てきましたが、きょうの本題である所沢のニュータウンで建築家、藤村龍至はいかにして生まれたかを探っていきたいと思います(笑)。さっそくですが小中学生の時にあちこち近隣のニュータウンを自転車で遠出をしながら見て回ったとのことですが、「ここはいい」「ここは悪い」というようにそれぞれに対して判断をされていたんでしょうか?

藤村──小学生の時は、ニュータウン的な計画された空間を自転車でひゅっと曲がるとトトロの森のような鬱蒼とした雑木林や畑が現われて、いきなり昭和30年代にトリップする感じが楽しかったんです。三浦さんの最初の写真、駅からニュータウンに向かう道の入り口あたりはカブトムシがよく採れる。ですから地元の子どもたちのあいだでは「この木は俺のだから、おまえは見つけても採るな!」というように縄張り争いがあったりしたんです(笑)。その山がひとつずつぽっかりとなくなって、ある日突然住宅になっているという感じでした。

さっきご指摘いただいたように、見ての通り椿峰ニュータウンは自然が多い。地主が積極的で区画整理をする際に元からあった土地を減らす減歩率が35.5%、緑地率が14.2%という数字なんですね。ふつう減歩率はよくて30%程度です。区画整理事業によってかなりの面積を公園や緑地のために供出したために、かなり贅沢なつくりになっているんです。雑木林を意図的に残したり、公園や公共施設がいくつもあったり、緑道に面積を割いたりした。

また、旧住民と新住民が分断されないように、新住民が周囲になじみやすいようにと地名をそのまま残しているんです。ニュータウンの区画整理されたところは「○○台」「○○が丘」というような新しい住所にするんですけれども、当時の地主たちが、「山口」とか「北野(現小手指南)」とか、昔の住所を意図的に残すことで連続性をつくろうとしたと聞いています。

三浦──当時としては先進的ですよね。

藤村──そうですね。思想のある開発をしていたと思います。

三浦──それはディヴェロッパーにいい人がいたのでしょうか。それとも地主さんの主導だったのでしょうか。

藤村──緑の豊かな丘陵地を大規模に開発するということで反対運動や訴訟等もあり、地主の方々がそれなりに緊張感をもっていたことと、ディヴェロッパーは先行する所沢ニュータウンで学んだことを活かしたということのようです。例えば、幅6メートルの緑道を設け緑化したり、高層棟と戸建て住宅のギャップをなくしたり、周辺の緑地を住宅となじませるように配慮したりといったフィードバックがあったと聞きました。ニュータウンをどのようにつくったらいいのかという試行錯誤が地主の間にも、日本新都市開発という民間ディヴェロッパーなりにもあったのではないでしょうか。

三浦──いやあ、すごく勉強した人がすごく考えてつくっていると思いましたよ。私は都市計画を専門的に勉強したわけではありませんが、いろいろ聞きかじった知識と、米英の住宅地を見てきた経験から言っても、椿峰ニュータウンはかなりいい。このあたりは鎌倉街道も走っていますね。

藤村──中氷川神社から北野天神を抜けて小手指ヶ原へ行きますね。

三浦──歴史のある地域に誇りのある地主さんがいて、所沢ニュータウンを先行事例として研究してつくられたわけですから、日本に数あるニュータウンのなかでもめずらしい事例でしょうね。

藤村──それはいままであまり自覚したことはありませんでした。

三浦──僕の場合は、バブル以降にできたものを中心に、批判するためにニュータウンを見ている部分があるので、悪いところばかりを見ている可能性があるんだけれども、バブル以前の住宅地のなかには椿峰ニュータウンのようなものがほかにもあるのかもしれませんね。

藤村──例えば、同じディヴェロッパーの開発による「エステシティ」は椿峰の後にできていますが、地価がだいぶ上がってしまってからの開発なので、少し雰囲気が違います。そういうニュータウンの開発時期も開発方法や思想の違いに影響しているかもしれませんね。椿峰ニュータウンには、開発手法が成熟化しつつあり、地価が極端に上昇する前の70年代後半というタイミングで設計されたからこそ実現できた豊かさがあるのかもしれません。

ニュータウンから遺構を探し出す

三浦──でも、藤村さんは椿峰ニュータウンのようなすばらしい街をつくろうと思って建築家になったわけではないのですよね?藤村──当時の僕のあこがれは神戸だったんです。年に2回、春休みや夏休みを利用して父の実家、祖母の住む神戸に帰省していたのですが、80年代の神戸市では、ポートアイランドや須磨ニュータウンなど、大型の開発が精力的に進められていましたし、博覧会「ポートピア'81」が開催されるなどものすごく活気があり、「株式会社神戸市」と呼ばれたりもしていました。

三浦──完全に人工的なまちづくりに惹かれていたんですね?

藤村──そうですね。それに加えて神戸は都市なので、所沢にはない都市的な雰囲気にずっとあこがれていたんですね(笑)。阪急電鉄沿線の洗練された都市文化というものを幼い頃に感じていました。西武線の池袋から遠くなるにしたがってさみしくなっていく感じとはぜんぜん違いますからね。

あのときの神戸は行くたびに地図が描き換わっていく感じがあって、バイパスができたり、トンネルができたり、島ができたりしていたんです。そういうふうにして都市計画に興味をもちました。

所沢の歴史的なものに対しては、中学校に入った頃に掘り下げるようになっていったんです。所属していた部活動に飽きてきてドキュメンタリー・ヴィデオをつくるようになりました。そのうちにこの地域のなかに歴史を発見していく視線が生まれ、旧鎌倉街道や、上山口駅という廃駅について調べたり、人工湖である狭山湖や多摩湖の湖底に消えた村の生き残りのおじいさんに昔の話を聞かせてもらったりしました。また、以前はユネスコ村(現ゆり園)から西武遊園地までSLが走っていたんですが、小学3年生のとき、1985年にレオライナーという新交通システムに変わってしまったんです。残っていたSLの線路跡をずっと訪ねて歩いて、当時のSLの運転手さんをはじめとした関係者の方を探し出してインタヴューをしたりしましたね。

三浦──変わった中学生ですね(笑)。

藤村──ニュータウンの環境のなかから、なにか消えてなくなったもの、遺構を探し出すようなことに興味があったのですが、そういうものを発表すると周りからは反響がありました。

つねに失われゆく近過去

藤村さんのなかでも同様に、湖底の村やなくなったSLのような近過去がより強く意識されるのかなと。そう考えるとたしかに私の子ども時代に育った団地のまわりもつねに開発され続けていましたし、今もまだ続いている。同じ道一本でも昔の道は田んぼのあぜ道だったのに、いまは舗装された道路になっている。郊外の団地はまさに開発と喪失感の歴史です。

藤村──開発風景のなかにも、北野天神とか中氷川神社など、子どもながらに神聖な場所だと感じていた場所はあります。山口城址もそうですが、昔とつながる場所にそういう感情を抱いていました。

三浦──『Pen』で特集されるなど神社やお寺はいまブームともいえる状況ですが、藤村さんは中学、高校時代にそういうものをいいなと感じましたか?

藤村──高校に入った頃から、古いものに興味が湧いてきました。例えば、当時興味があったのは墨田区の京島のような路地のあるような街です。80年代には街歩きブームもあっていろいろな本が出ていましたが、陣内秀信さんが書かれた東京に関する本をいくつか読んでいました。戦前に建てられた古い建物に興味をもって「おもしろそうだ」と、書かれている場所に出かけてみるとちょうどバブルを挟んでいたために、目的の建物がことごとく壊されていました(笑)。

三浦──そこでも喪失感を味わっているんですね(笑)。

藤村──例えば、いま私の事務所がある渋谷区桜丘町の建物が、陣内さんの『東京』(文春文庫、1995)で紹介されていたんです。坂を上がったところに日本会館という昭和の洋館があって、その近くの坂を下るところは「あたかもイタリアの街を歩いているかのようである」というように書いてあった。いざ行ってみるとふつうのオフィスビルになってしまっていたし、坂の両脇にはふつうのマンションが建っていて、ちっともイタリアが感じられなかったんです(笑)。

三浦──つねに気がついたら近過去が失われていたという体験をしているんですね。

藤村──ちょうど昭和の古いものがだんだん書き換えられていく時代だったと思います。国鉄もまだあるにはあったんだけどなくなる頃でしたし、なくなる直前にいろいろつかまえに行くというようなことをやっていたような気がします。

三浦──そういう話を聞くと、ポートアイランドにあこがれたというより阪急沿線にあこがれたほうに親和性を感じるけど。

藤村──両極ではありますが、やはり開発の風景のほうが好きでした。ませた友だちの影響で古いものに多少目がいくようになったんですが、僕自身は、誰かが引いた線に則って街がどんどんできていくことに興味がありました。

三浦──幼い頃にポートアイランドのようなものをつくりたいと思ったとのことでしたが、年を重ねてから次にこういうものをつくりたいと思うようなものはあったのでしょうか。

藤村──ポートアイランドを起点に、横浜にみなとみらいができて、次にお台場にレインボータウンができてという感じだったのですが、後発のものはみんな神戸のコピーだと思っていました。六甲アイランドができて、六甲山を突き抜ける北神急行ができてというように、市街地が拡充していく80年代の神戸を、一番おもしろいと思って見ていました。

三浦──その神戸で1997年に酒鬼薔薇事件が起きますよね。何か意味はもちましたか?

藤村──その前の95年に阪神・淡路大震災があり、祖母の家が全壊しました。95年は私がセンター試験を受けた年です。試験が終わって自己採点をして、二次試験に向けて悶々としていた頃、神戸が大変なことになっていた。

小学校から高校までいろいろと都市に興味をもってきて神戸がずっとあこがれだった。けれども1995年の大震災を境になにか線が引かれたという感じをもっています。いま思えばそこでひとつの時代が終わったのだと思います。大学に入ったらすでに都市計画の時代が終わってまちづくりの時代に移行していた。

三浦──3番目の喪失がそこであったんですね。

藤村──そうですね(笑)。ポートアイランドの開発などを進めた神戸市の元市長、原口忠次郎さんは工学博士で、「山、海へ行く」という発想をもって、すなわちエンジニアリングで神戸をつくっていった人です。ポートアイランドにある原口さんの銅像を見て、市長になりたいと小学生の時は思っていました(笑)。山を削って、ベルトコンベアでその土を海へ運んで埋め立てを行ない、開発後はベルトコンベアのトンネルを下水道に使うという一石三鳥の都市計画をしたんです。自前の経営で業務地区と居住地区を開発を一度に進めていました。

三浦──神戸方式ですね。

藤村──はい。95年に大震災が起き、さらに酒鬼薔薇事件が起きて神戸が斜陽していく。大学に進学する頃には都市計画の領域もハードからソフトに転換し、エンジニアリングを駆使して巨大な開発を行なうというよりも、まちづくりワークショップを行なう時代になっていました。

三浦──それは不本意なんですか?

藤村──学部にいた頃はそうした時代の転換を理解するのに精一杯でした。大学院で塚本由晴さんの研究室に入り、ひととおり建築の勉強をし終わってからオランダに留学したんです。90年代のオランダはダッチ・モデルという経済モデルがピークを迎えており、オランダ人建築家がどんどん出てきて国土のグラウンド・デザインを建築家主導で行なっていたんです。埋め立て地のマスター・プランをレム・コールハースが手がけて、中心となるホールをSANAAが設計するというように、往年の神戸のような活気が当時のオランダにはあったようにみえた。ところが私が留学した頃はオランダのバブルが崩壊した頃で、これからはあまり大きな建物はできませんという状況でした(笑)。

オランダから帰ってきて博士課程に戻ったんです。その頃に山本理顕さんのもとに行なわれた中国の別荘地開発を塚本さんがやっていたんですが、担当になって中国に行って打ち合わせをして図面をせっせと引いていました。いろいろな人が日本の60年代のようだと中国をたとえていますけれども、やはり何万平米という単位で開発が進んでいるのを間近で目撃できたのはすごくおもしろかったです。

三浦──海外でならまだビッグ・プロジェクトのチャンスはあるわけじゃないですか。やはりやりたいですか?

藤村──やってみたいですね。ただ、そうこうしているうちに三浦さんが「ファスト風土化」とおっしゃったような現象が起き、日本の風景が目に見えて変わってきてしまった。もちろん自分のなかに海外での開発に参加するというモデルはあるんですけれども、国内で仕事をしていると三浦さんのおっしゃる「下流社会」的なものに直面しますし、「ファスト風土化」する流れを理解することもできます。そういった流れには逆らえないけれども、かといって無視することもできないという自覚が出てきて、最近は国内の問題にも積極的に関わっていきたいと考えるようになりました。

郊外のさまざまな現象を建築的に捉え直す

三浦──今現在、藤村さんにとって郊外とは──『建築雑誌』2010年4月号では「〈郊外〉でくくるな」という特集が組まれたりしますが──どういうものですか?藤村──逃げようと思えば逃げられるのかもしれませんが、逃げてはいけないものという感じをもっています(笑)。

三浦──ということは、何か問題が見えるわけですか?

藤村──そうですね。このまま誰も何も手を加えなければこの流れは加速してしまうので、建築家、設計者としてはその流れを変えるようなアイディアを出していかなければならないと思います。例えば、大学から東京都内に住んでいますので、郊外については忘れようと思えば忘れられる環境にはあったんです。ところが今年から東洋大学の専任講師を務めることになり建築学科のあるのがたまたま川越キャンパスだったんですね。埼玉に住んでいる学生が多いものですから、当然埼玉と向かい合う時間が多くなっています。彼らの地元でもあるし、将来でもあるので、いっしょに埼玉について考えることをしているんです。そういう意味でも郊外をどう再設計できるのかということが再び中心的なテーマになってきています。

三浦──具体的には研究室では学生さんとどんなことをされているんですか?

藤村──1995年以後の都市空間に関わるさまざま現象を建築的にどう捉え直せるのかというリサーチを始めたところです。情報化、商業施設、学校、都市計画、政治という五つのテーマでチーム分けをしました。

商業施設については、かつては2万平米が標準的な面積だったのが、越谷などは20万平米あります。2000年以降の商業施設を調べて、なぜ巨大化するのかを考えたりしています。

学校については、例えば日本の郊外は「近隣住区論」に則って小学校を中心にして設計されたことになっています。かつて子どもたちが幹線道路をまたがずに通えるように配置されていた小学校でしたが、児童数が減って統廃合が起きると幹線道路を越えて通学しなければならなくなってきている。

三浦──川越周辺でもあるのですか?

都市計画ではコンパクト・シティを中心に地方都市の郊外化についてリサーチしています。市街地が拡大してしまって人口が減少するという地方都市が抱える一般的な問題に対してどう考えるのか。雪国を中心にいろいろなアイディアが出てきています。インフラの維持費用ということだけではなくて、お年寄りは車に乗って移動することができないし、雪かきもできないというような身体的な問題がある。そういうところでどういう動きがあるのかを手分けして調べています。

調べていくうちに、だんだんとクローズ・アップされてきたのは田中角栄の「列島改造論」でした。地方都市の郊外化の問題は東京への一極集中と表裏一体で、「列島改造論」が示した国土計画のパラダイムが密接に関わっています。『日本列島改造論』(日刊工業新聞社、1972)を読み直すと今どういうことが見えてくるのか、学生たちと議論しています。

三浦──『ファスト風土化する日本』(洋泉社、2004)に書きましたが、驚いたことに、列島改造論のベースにはじつは田園都市論がありますしね。

建築家の言説を構築する

藤村──こういう現在起きている現象に対して、少なくとも建築家の言説としては、まだ対象になっていないような気がするんです。郊外については、宮台真司さん、若林幹夫さんのような社会学者をはじめ、三浦さん、東浩紀さんなどの著作はあるのですが、日本では建築家による分析がなかなかないと思います。三浦──いや、社会学者もほとんど誰も論じてないでしょ。東・北田(暁大)対談も研究とは言い難い「放談」だし。それに、東くんも若林さんも自分の育った街について語っているだけで、郊外全体を論じているとは言えない。ニューアーバニズムについてもコンパクトシティについても語っている社会学者はほとんどいないと思う。社会学者は建築家や都市計画家よりも地域社会に関心をもっている人は意外に少ないと思いますよ。

藤村──私が編集した『1995年以後──次世代建築家の語る建築』(エクスナレッジ、2009)では、私と同世代の建築家たちに問題提起していて、「コンビニがあるより花屋があるほうがいいじゃないですか」という意見などもあるんですが、コンビニが増える、ジャスコが増えるとはどういうことなのかを議論している人たちは建築家にも、建築関係の編集者のなかにもまだ少ないと実感しました。地方都市の研究者には計画学の人などを中心に少しずつでてきているので、シンポジウムや展覧会などを積極的に行ない建築ジャーナリズムにおける議論を仕掛けていきたいと思っています。

三浦──いまは価値判断抜きに、巨大ショッピングモールができることの意味やコンビニができることの意味、近隣住区論が破綻してどういうことが起きているのかとか、客観的な研究をしている状態なんですね?

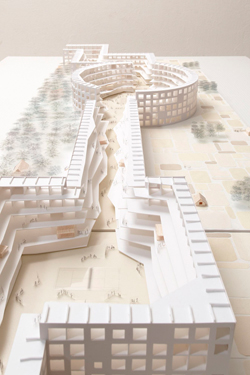

藤村──段階としてはそうなんですけれども、個人的には、当時の所沢にはなくて神戸にあったもの、あるいは当時の神戸にあって、今の神戸から失われつつあるものに興味があるんです。以前の神戸に感じられた都市性がなぜ郊外にはないのだろうかと。このことを解決するために、もっと郊外には密度がなければならないという仮説をもっています。人口密度を1ヘクタールあたり1000人くらいまで極端に上げていくとどういうことが起きるのか。地方都市は拡散して人口密度が下がっていますが、仮想的に10万人規模の都市を1キロ平米に集約したときにどういう社会が想像できるのか。具体的に絵を描き始めているんです。

三浦──それが古代ローマのようなものになったんですね。

三浦──『1995年以後』で平塚桂さんが、巨大ショッピングモールの中に都市をつくってしまうのはおもしろいと言っていましたね。でも建築家は何もしなくていいんじゃないかと(笑)。

藤村──建築だけで都市をつくってしまうという流れにはまだアイディアが足らないから建築家が同時に提案してもいいはずだとも言っていましたね。平塚さんも郊外世代で青葉台で育ったはずです。平塚さんは「マクドナルドが心地いい」と比較的正直におっしゃいますけれど、ほかの人たちはそもそもショッピングモールについて考えたこともないというような感じです。この本ではそういう問題提起をして、少しずつ建築ジャーナリズムのなかで議論が起こるように仕掛けているんです。

三浦──越谷レイクタウンみたいなニュータウンが1000個できたら、全国の市街地はほぼすっぽり収まってしまうから、建築家のやる仕事はなくってしまうかもね。シャッター通りはもはやほとんど再生しないだろうし、だったらすべてをレイクタウンにして、ショッピングモールの隣に住みましょうという意見もありうる。もしかするとそれはそれで便利で快適な暮らしなんだろうけど。

藤村──レイクタウン住人がどう思っているのかはわかりませんけれども、自分の経験からすると神戸的なものがない街だと思うんですね。あるいは三浦さんがおっしゃる高円寺的なものがない街です。ですからあれをコピーするというよりは、あれを都市化するために何かコンセプトが必要なのではないかと考えています。(つづく)

[2010年8月10日]

次回以降のキーワード

- パルコ、セゾン的なるものと現在のショッピングモールの違い

- 都市と都会の違い、高円寺らしさとは

- 下町的な雰囲気をもつ滝山団地

- ショッピングモールは公共空間になりうるか

- ライフスタイル・センター、ショッピングモールの都市化に向けて

- イオンの戦略、資本の論理

- 大店法のもっていた可能性

- ショッピングモールの父、ビクター・グルーエン

- ヨーロッパ志向だったセゾン

- 単なる仲介業か、消費者を育てるディヴェロッパーか

- 吉祥寺は都心である

- 近隣住区論に変わる地域計画

- 消費の場所は雇用の場所、生産の場所

- 大店法的? ファシリテートに時間をかける

- 都市を開いていく

- 歩く、語る、人間を創造する

- 脱=ものを買うことの幸せ

- 雑魚寝のアーキテクチャ

- 公衆浴場の可能性

- 近所のコミュニケーション

- 都市の個性の生まれる理由

- 埼玉はハイデルベルク!?

- 古いものと新しいものが混在するバッファ・ゾーン