ENQUETE

特集:200912 ゼロ年代の都市・建築・言葉 アンケート<大山エンリコイサム

Obey Me──撮影空間から都市空間へ

-

- fig.1──映画『フォーン・ブース PHONE BOOTH』TM and © 2002 Fox and its related entities. All rights reserved.

-

- fig.2──ストリートに貼られるグラフィティ・アーティスト OBEYのポスター Copyright OBEY © 1989 - 2009. All Rights Reserved.

-

- fig.3──電話ボックスの後方左に四角いOBEYステッカーが3枚貼ってある

この映画の中心には「無名の大衆と有名性への渇望」というテーマが設定されていると同時に、固定された公衆電話から遍在性の高い携帯電話へという都市空間でのコミュニケーション作法の変化や、不透明な権力による管理型社会のメタファーなどがそこに折り重ねられ、複雑な編み目をなしている。例えばスチュは、街中を動き回りながら携帯電話を多用しパブリシストとして暗躍する(=他者の有名欲をコントロールしつつ自らは不在に留まる)が、すぐ後で電話ボックスに閉じ込められて見えない電話の相手に監視され、さらにテレビで報道されてしまう(=不在の視線にコントロールされつつ歪んだ有名性を獲得する)[fig.4]。

-

- fig.4──街頭のテレビに映し出されるスチュ

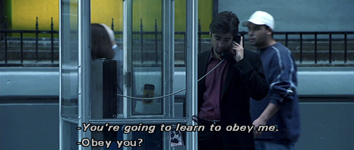

撮影空間に映りこむOBEYのステッカーは、このラストシーンの不気味さに直結している。というのも、この不気味さは「映画のなかの物語」と「映画のなかの映像」の奇妙な関係から発生してくるからだ。すでに述べたように、この映画においてプロット=物語は教訓ものとして描かれ、犯人は一度死んだことになり事件は解決される。ハリウッド映画としては基本的なパターンだ。だが、この「物語の水準の犯人」とは別の真の犯人とおぼしき人物が、完結したはずの物語をくつがえすかのように、オーバーラップされた歪んだ映像のなかで最後に一瞬登場する。この人物はしかし、一連の事件の真の犯人と読み取れるため、あくまで物語の水準にも関わっている両義的な立場だと言えるだろう。普通に映画を鑑賞していれば、この点までは誰しもが了解できる。しかし、OBEYのステッカーに気がつくことができれば、映画の冒頭でのスチュと見えない電話の相手の次のやり取りが、もうひとつの視点を与えてくれるはずだ。

見えない電話の相手「お前は私に従うことになるだろう。 You're going to learn to obey me.」

スチュ「お前に従う? Obey you?」[fig.5]

-

- fig.5──スチュと見えない電話の相手のやり取り

一方で、主人公スチュの本名がスチュアート・シェパードであり、よく知られたOBEYの実名シェパード・フェアリーと重なるという事実から「見えない電話の相手=OBEY」が同時にスチュを表わしていることもわかる。一般にグラフィティ・アーティストは本名とは別のタグネーム(グラフィティ用の名前)を都市空間に刻み、グラフィティの世界における有名性獲得の競争は主にこのタグネームによって展開される。本名は度外視され、まったく知られず無名状態に留まる場合も多い。その意味で、有名/無名をめぐるこの映画において、見えない電話の相手とスチュがそれぞれOBEY/シェパードとして対応しているという事実は確かに興味深い。しかし、セリフや人名で表わされるこれらの関係は、スチュと見えない電話の相手の「対関係」を依然として残したまま、スクリプト=物語の設定に部分的に組みこまれている。むしろ重要なのは、物語の水準での対応関係ではなく、その外部にある映像の水準であり、そこにおいてスチュと見えない電話の相手は対関係を逃れ、OBEYのステッカーのイメージのなかに溶けこみ合いながら同時に表象されているのだ。

さらに言えば、公衆電話と携帯電話における固定/遍在の関係や、見えない電話の相手とスチュの間の管理/従属の関係などの物語の水準における対関係の図式を、OBEYのステッカーは映像の水準において無効化する。例えば、現実の都市空間ではあらゆるところに無数に貼られているこのステッカーは、その遍在性ゆえにこそ、撮影場所が固定されたこの映画の画面に終止現われ続けることができたのであり、またそれが画面に映り続けるからこそ、観る者は嫌でも映画のなかの空間を超えて現実の都市空間へと想像を広げてしまう。そして、現実の都市空間においては一般に管理と排除の対象とされてきたグラフィティが、この映画のなかでは逆に「従属(Obey)」を要求しうるものとして、特権的な立場を獲得しているのだ。

ゼロ年代の都市空間を考えるうえでのいくつかの重要なキーワード──有名/無名、固定/遍在、管理/従属。スチュと見えない電話の相手の関係性のなかに織り込まれたこれらの対概念を、物語の水準と映像の水準を行き交いながらOBEYは功みにはぐらかしていく。もはや明らかなのは、OBEYの反復運動が最終的に企てているのは、映画の画面から現実の都市へとジャンプオーバーすることだろう。物語の水準から映像の水準へ、そしてさらに現実の水準へと鑑賞者の思考を引きずり回すOBEYのステッカーは、まさにあらゆるところに遍在しつつ、撮影空間を都市空間へと分解しようとしているのだ。